法院裁判工傷事故的生理需求尺度

梁瓊芳,徐登峰

(四川大學法學院,成都610207)

法院裁判工傷事故的生理需求尺度

梁瓊芳,徐登峰

(四川大學法學院,成都610207)

生理需求是自然人的新陳代謝過程,勞動者在勞動過程中滿足其生理需求的行為是合理的、必要的,這是勞動權的一部分。工傷認定案件的裁判中,適用生理需求,是保護勞動權的要求,是工傷認定符合人權發展的需求,更是現代法院實現正義的追求。以工傷認定的基本要素的角度來分析,生理需求適用的前提是其必須合理、必要,且必須與工作時間、工作場所、工作原因等工傷認定要素相關聯。

生理需求;工傷認定;行政案件;正義;公報案例

生理需求是人類最原始、最基本的需求,是人生存的前提,生存權是人權的基本方面之一,因此,在裁判案件中適用生理需求,是考慮人權的必然要求。雖然從法律規定上看,生理需求并不是直接地被規定在與工傷認定相關的法律規范之中,在工傷行政案件中并不能根據法律規定直接加以引用①,但法官在判決理由中卻確實能夠以生理需求來論證工傷認定的合法性與合理性。

一 生理需求適用的緣起

生理需求在工傷認定中的普遍適用,得益于《最高人民法院公報》(以下簡稱《公報》)中的“何文良訴成都市武侯區勞動局工傷認定行政行為案”。由于《公報》中所列舉的案例,“是經過最高人民法院反復推敲、字斟句酌從眾多案件中精選出來的”,“具有典型性、真實性、公正性和權威性等特點”[1]3,故而對人民法院審理類似的案件具有一定的指導意義,尤其是在窮盡法律規則和法律原則都不能妥善地解決案件問題、實現正義之時。

在“何文良訴成都市武侯區勞動局工傷認定行政行為案”中,原告何文良,系死者何龍章之父;被告是四川省成都市武侯區勞動和社會保障局;第三人是成都四通印制電路板廠。法院查明,何龍章是該廠的工人,于2002年9月24日上班時間在該廠唯一的廁所內小便時摔倒而死。雙方爭議的焦點在于:上廁所到底是個人私事,與工作無關,還是與正常工作密不可分。經過審理,成都市武侯區人民法院一審認為:“‘上廁所’雖然是個人的生理現象,與勞動者的工作內容無關,但這是人的必要的、合理的生理需要,與勞動者的正常工作密不可分。被告片面地認為‘上廁所’是個人生理需要的私事與勞動者的本職工作無關,故作出認定何龍章不是工傷的具體行政行為,與勞動法保護勞動者合法權利的基本原則相悖,也有悖于社會常理。”該觀點亦為二審法院成都市中級人民法院所支持。

在該案中,法院將“上廁所”認定為人的“必要的、合理的生理需要”,所以“上廁所”是與勞動者的正常工作密不可分的。在現有的法律規范下,法院無法找到工作時間的“上廁所”與勞動者的本職工作的連接點。于是,法院將“上廁所”納入到合理的、必要的“生理需要”中,從而符合勞動法的基本原則和社會常理。因此,在該案中,生理需求作為工傷認定的一個要素,與工作場所、工作時間、工作原因等要素相連接,是法院裁量工傷的判斷尺度之一。

由于《公報》案例特殊的指導性作用,“最高人民法院公布的案例,不少是在法律沒有明確規定的情形下做出來的。這些案例的公布,為后來的類似案件創立了規則”[2],下級人民法院即可參照公報案例,對類似案件都會著重考慮生理需求來進行裁量。

二 裁判工傷認定案件中生理需求因素的內容

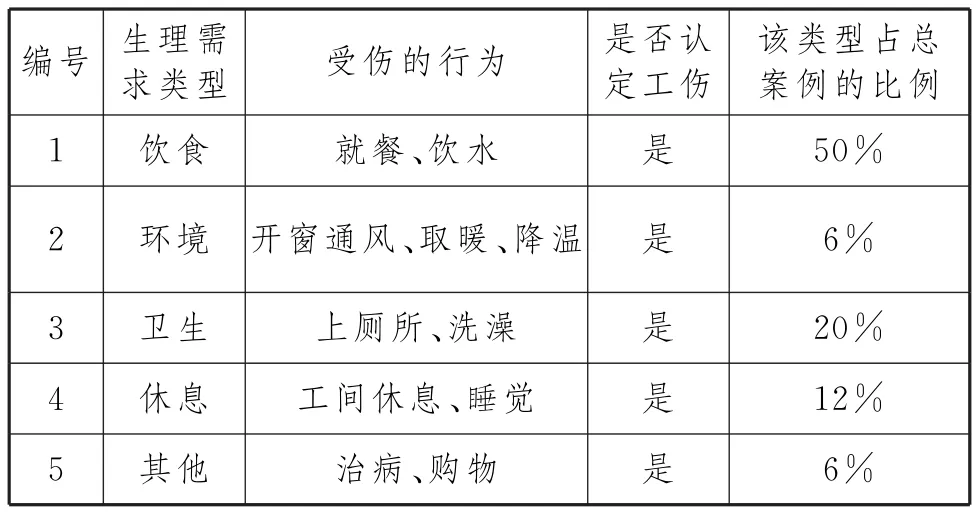

從“何文良訴成都市武侯區勞動局工傷認定行政行為案”上《最高人民法院公報》以來,全國各地法院參照該案對類似案件的審理中,都把生理需求作為工傷認定的因素。據筆者對近兩年人民法院裁判的工傷案件中生理需求類案件的生理需求類統計,其涵蓋了飲食、環境、衛生、休息以及其他等五個生理需求類型。根據已經判決的適用生理需求的工傷行政案件(見表1),可以對工傷認定中的生理需求做如下分類。

表1.近兩年人民法院適用生理需求裁判工傷認定的案件

(一)飲食

“民以食為天”,飲食需求是人最基本的需求。任何人的生存都必須有飲食,況且勞動者在勞動過程中尤其消耗體力,對飲食的需求就格外強烈。因此,飲食是人合理的、必須的生理需求,只有保證勞動者正常的飲食,勞動者才能正常地工作。在“重慶徐標企業管理咨詢有限公司不服重慶市璧山區人力資源和社會保障局工傷行政確認”②一案中,針對用人單位關于就餐的場所和時間不是正常的工作時間和工作場所的主張,法院從工作時間和工作場所的范圍上進行了認定。法院認為:“對工作時間和工作場所的理解,不應限于勞動者固定的工作時間和地點,還應包括勞動者為滿足正常生理需求的時間和場所。”因此,魏曉剛在公司統一就餐時間在公司餐廳就餐,應當視為工作時間和工作場所內,也應視為工作狀態的延續。

(二)環境

良好的環境是勞動者能夠工作的前提,尤其是空氣環境。營造一個良好的呼吸環境,是對勞動者健康的維護,符合勞動法的根本目的和原則。開窗通風、取暖等為人體所必需的生理需求,因此所受傷害,不能僅以此抗辯工傷的認定。在“戴曉茹訴承德市人力資源和社會保障局工傷認定”③一案中,承德市中級人民法院將開窗通風作為生理需求予以考慮,支持了勞動者工傷認定的訴求。法院認為,職工戴曉茹因生活、生理需要而不慎從賓館墜樓受傷的情形,完全符合《工傷保險條例》第十四條第(五)項規定的“因公外出期間,由于工作原因受到傷害或者發生事故下落不明的,應當認定為工傷”的情形。

(三)衛生

近年來勞動者的權利越來越被關注,當然,衛生權亦逐漸被社會所接受,對勞動者衛生權的保護也是用人單位不可或缺的責任。用人單位是“實現職業安全衛生權最主要的義務主體”[3]。若勞動者在工作時進行必要的個人衛生維護,因而發生傷害的,不能認為與工作無關。在“無錫宇盛廚衛有限公司訴江陰市人力資源和社會保障局勞動行政確認一案”④中,江陰市人民法院就將“洗澡”這一維護個人衛生的行為納入了個人合理的生理需求中。在該案中,職工田太軍下班后在單位浴室洗澡受傷,爭議焦點是洗澡是不是與工作無關的個人行為。法院認為:“田太軍系宇盛公司操作工人,因工作時有灰塵,當時天氣又熱,洗澡是其完成工作后正常生理所需,且其洗澡時間發生在其下班后的合理時間范圍內,地點在公司的浴室內,故其下班后在單位洗澡可視為收尾性工作。”由于工作的特殊性,使得“洗澡”成為了維護勞動者個人衛生的必需行為,即成為正常的生理需求。

(四)休息

與呼吸、飲食一樣,休息也是人類得以生存的基本前提,更是勞動者得以再造勞動力的保障。作為憲法、勞動法明確保護的權利,近年來,勞動者休息權的研究也取得了深入的成果。勞動者的休息權是指“勞動者在參加一定時間的勞動或工作之后所享有休息和修養的權利”[4]9,因此勞動者的休息權必然包括工作時間內的休息。滿足勞動者在工作時間內休息的生理需求,是對勞動者休息權的保護,用人單位不能因此認為其與工作無關。在“貴州黔鐵運輸公司訴黔東州社保局工傷認定”⑤一案中,勞動者于上班時間在用人單位的間休室休息時受到傷害,人民法院經過審理后認為:“對工作崗位的認定應該不僅僅局限于勞動者日常的、固定的工作地點,還應當包括滿足勞動者生理需要的工作場所內的附屬建筑范圍。”勞動者在工作期間的休息是其生理需要,而勞動者在滿足其休息的生理需求時所在的場所即間休室,則成為勞動者的工作地點。

(五)其他

以上四類雖涵蓋了基本的、常見的生理需求,但還有其他少數行為被法院認定為生理需求但無法類別化。在具體工傷行政案件中,還出現了看病就醫⑥、購買生活用品⑦等特殊情況,人民法院將其都納入裁判所考慮的生理需求因素之一。

三 生理需求的司法保護證成

(一)“個人舒適原則”

西方國家的勞工制度發展歷史比較悠久,在處理工傷方面也比較成熟和完善,在對勞動者生理需求的保護上更具有人性化。在美國,比較典型的是威斯康星州高級法院通過司法判例所確認的“個人舒適原則”(The Personal Comfort Doctrine),即當勞動者在工作時間休息時受到傷害,也能獲得勞動保險。其原因在于,盡管表面上勞動者的休息并沒有直接給雇傭者帶來收益,但經過休息的勞動者能夠更加高效地工作,從而間接地給雇傭者帶來收益。因此,勞動者必要的生活需要(Necessities of Life),并不排除在雇傭關系之外。具體而言,很多勞動者的生活需要是受工傷保護的,如休息時受傷、用餐時受傷。只要勞動者的這些行為在空間和時間上與其從事的工作存在密切的關系,都會被視為工作的一部分[5]。但是,并不是所有的類似行為都會受工傷保護。如果勞動者的行為超越了“輕微偏離”的限度,甚至離開工作場所從事完全屬于個人的事務,則不受工傷保護。從個人舒適原則來看,我國法院在裁判工傷認定案件時,適用生理需求,則與此不謀而合。

(二)我國司法實踐對生理需求保護的調整

由表1可以看出,50個案件中有47個案件都將生理需求致害認定為工傷。法院針對裁判與生理需求致害的工傷案件中,亦逐漸形成了相似的意見來指導類似案件的審判,以便適應司法實踐的發展和統一裁判的標準。

四川省高院在這方面做出了類似的規定。如《四川省高級人民法院關于審理工傷認定行政案件若干問題的意見》第十九條第一款規定:認定職工工傷的“工作原因”是指職工所受事故傷害是因其從事本職工作、用人單位臨時指派工作或因從事工作而解決必要生理需要時所致。這一款規定亦將“因從事工作而解決必要生理需要”認定為“工作原因”,這為四川省審理工傷案件統一了標準,使得四川省在工傷行政案件裁判標準方面走在了全國的前列。類似的還有《江蘇省高院關于審理勞動保障監察、工傷認定行政案件若干問題的意見》、河北省民政廳《河北省工傷案例分析會議紀要》、北京高院《關于印發<審理工傷認定行政案件若干問題的意見>(試行)的通知》,都明確地提出了對生理需求因素的認可。

(三)生理需求的法律保護證成

1.生理需求與勞動權的歸屬性

勞動權是我國《憲法》明文規定的權利,但《憲法》并沒有規定勞動權具體應當包括哪些方面,也沒有規定應當如何行使和保護。根據《憲法》第四十二條關于公民勞動權利的規定,為了“保護勞動者的合法權益,調整勞動關系”,全國人大常委會制定了《勞動法》。《勞動法》是《憲法》下具體、詳細保護勞動權的專門性法律,其中第三條規定了勞動權項下的其他權利:平等就業和選擇職業的權利、取得勞動報酬的權利、休息休假的權利、獲得勞動安全衛生保護的權利、接受職業技能培訓的權利、享受社會保險和福利的權利、提請勞動爭議處理的權利以及法律規定的其他勞動權利。在全國人大所劃分的法律體系中,《勞動法》屬于社會法部門,而憲法是整個法律體系的核心,“普通法律不僅要在外在形式上符合憲法要求,而且在內在的價值取向上也要符合憲法要求”[6],因此《勞動法》應當以《憲法》為中心,服務于《憲法》。《憲法》所列舉的勞動權,在《勞動法》中得到了相對廣泛的詮釋,但并不全面。上文中筆者將生理需求分為飲食、環境、衛生、休息和其他五個方面,其中休息權已經在《勞動法》所規定的勞動者權益之中。由于生理需求是勞動者在勞動過程中不可缺少的新陳代謝和維持勞動狀態所必須的,作為與休息權具有相同本質特征的其他生理需求,亦應當歸屬于勞動權之下。

2.未列舉權利的憲法保護規則

由于人類的認識具有局限性,立法者的立法技術和立法方法亦有有限性,社會也是時刻在變革和發展,所以《勞動法》在制定時,并不能照顧到勞動者在勞動過程中所需要保護的所有方面。因此,必然有需要受保護的權利并沒有被列在勞動權之中。如上所述,除休息權之外的飲食、環境、衛生等生理需求都應當被認定為未列舉的勞動權。未列舉的權利是不是權利?是否應當受保護?從基本權利的角度來看,無論是理論上還是實踐中,都將未列舉的權利與列舉的權利放在同等保護的位置上。因此,基本權利未在憲法中列舉并不意味著可以輕視和否認[]。

與未列舉的基本權利一樣,除休息權外的生理需求也是由于立法技術和立法認識的局限性而未被列舉到《勞動法》中,但這并不意味著生理需求就不受保護。在勞動過程中,生理需求是勞動者最基本的新陳代謝過程,如果沒有最基本的休息、衛生條件,勞動者就無法繼續工作,至少無法順利地工作。也就是說,生理需求是勞動者的客觀需求,“法律不強人所難”,即法律不能剝奪勞動者在勞動過程中滿足生理需求的權利。反過來說,法律要對勞動者勞動過程中所受傷害進行保護,就必須保護因滿足生理需求而造成的傷害。綜上所述,勞動者滿足生理需求是其在勞動過程中的一項權利,應當作為勞動權的一部分進行保護。

3.有權利必有救濟

救濟是權利得到保障的核心途徑。有學者甚至提出權利具有救濟權能,即權利主體可以向侵權者主張恢復、損害補償和利益懲處,并且可以通過公權力機關來實現“確認和促使侵犯者承擔侵權責任或者彌補侵權消極后果的能力”[8]。現行的法律體系中,也確實為權利的救濟提供了多種途徑,如自力救濟、公力救濟、社會救濟等方式,基本能夠實現權利的救濟。如上所述,既然勞動者在工作過程中滿足生理需求是一種勞動權,必然應當予以保護,將在滿足生理需求的過程中受到的傷害認定為工傷,就是對勞動權的保護。如果勞動行政部門否認合理、必要的生理需求致害的工傷認定,就是對勞動者滿足生理需求行為的否認,也就是對勞動權的侵犯。況且,《勞動法》的目的就是保護勞動者的合法權益。因此,法院在審理工傷事故認定的行政案件時,只要是符合標準的生理需求行為致害,都應當認定為工傷。這才符合《勞動法》的根本目的,是對勞動權的保護和救濟,是保護勞動權的最后一道屏障。

四 工傷行政案件生理需求的適用尺度

工傷行政案件中,生理需求的適用并不是超越工傷認定條件憑空而生的,而是有其一定的方式和規則。很顯然,如果勞動者所有的因解決生理需求而發生的傷害都被認定為工傷,將會加大用人單位和社會保險基金的壓力,破壞工傷保險的秩序,這也違背了工傷保險的初衷。因此,工傷認定案件中,生理需求的適用必須有其特定的方式,或者說適用的尺度。

(一)合理且必要

首先,勞動者的生理需求必須是合理的、必要的。這是一個頗具主觀性的一個要求,因此需要法官來自由裁量。當法律沒有明確的規定,或者僅給予一個范圍性的規定時,法律則賦予法官自由裁量的權力。生理需求本身在法律的規定中雖然沒有明確提出,但由以上分析可知,一些法律原則、規則中還是有相關的依據的,因此,法官據此可以自由裁量是否予以適用。筆者認為,法官是否適用生理需求,必看其是否為合理的、必要的生理需求。

合理性,就是符合理性、經驗和社會客觀規律。當然,我們這里講的合理性并不是行政法的基本原則中的合理性原則,因為法院只能對行政行為的合法性進行審查,無法對行政行為的合理性進行審查。因此,筆者討論的合理性,僅僅指勞動者的生理需要是否符合社會客觀規律,或者說是否符合客觀社會常理。如上班時間上廁所是合理的生理需求;而如果上廁所時間長達數個小時,則不合理。理由有二:一是作為一個正常的自然人,上廁所不可能長達數小時;二是時間過長會加大用人單位對勞動者的控制難度和風險,超出用人單位責任的限度。

必要性,即必不可少。至于必要性的標準,筆者認為應當以維持勞動者生理機能正常運轉和維持正常工作狀態為底線。也就是說,如果一個生理需求不解決,就會影響勞動者生理機能的正常運轉和正常的工作狀態,那么該生理需求就是必要的。如午間用餐是必要的生理需求,因為如果不用餐就會影響勞動者的生理機能和工作狀態;但午間飲酒,尤其是過分的飲酒,不僅不能維持勞動者的生理機能和工作狀態,還會嚴重破壞勞動者的工作狀態,因此不是必要的生理需求。

在筆者研究的案例中,也確實有案例顯示法官將其認為不是合理的、必要的生理需求而排除適用的。在“楊守田與銅梁縣人力資源和社會保障局勞動行政確認”⑧一案中,一審法院對非合理的、必須的生理需求進行了排除。職工楊守田中午下班期間離開公司外出就餐飲酒后,在回家途中發生了非本人主要責任的交通事故,致其受傷。一審法院經審理后認為,就餐雖是合理的生理需求,但飲酒已超出了正常生理需求的范圍。原本就餐是勞動者合理的、必要的生理需求,但在此案中,職工楊守田在就餐中飲酒且耽誤很長時間,就不再是“合理的、必要的”,而是“超出正常生理需要就餐的范圍”。此案中,法院實事求是,充分發揮其自由裁量權,對生理需求合理性、必要性的把握做到了恰到好處。

綜上,筆者認為,人民法院在審理工傷認定的行政案件時適用生理需求,首先要考慮的是該生理需求是否有合理性、必要性,即看該生理需求是否符合社會常理、是否超出勞動者維持生理機能正常運轉和維持正常的工作狀態。

(二)工作時間內

建立在合理性、必要性基礎上的生理需求,其最終落腳點還是在工傷認定的具體條件上。也就是說,要進行工傷認定,必須將合理的、必要的生理需求放到工作時間、工作場所、工作原因等因素上,排除用人單位的抗辯。

隨著社會經濟的發展和現代理念的更新,我國的法定工作時間由每周48個小時減少到44個小時,又減少到40個小時。工作時間的進步,不僅僅體現在數量上的減少,時間的合理安排也成為了現代工作時間制度發展的標志之一。誕生了更多靈活的工作時間制度,如彈性工作制、壓縮周工作日制、年度總時間制、非全日制工作制、輪班工作制等。在這些靈活的工作制中,有時很難把握工作時間的界限,這給工傷認定帶來了很大的困難。當勞動者在解決必須的生理需求時受到傷害,而這個時間又被用人單位主張為非工作時間,此時就不利于保護勞動者的合法權益。根據工作時間的制度合理安排,把勞動者解決合理的、必要的生理需求的時間恰當地納入到工作時間之內,則能夠實現正義。

在“韓春燕訴張家口市人力資源和社會保障局工傷認定”⑨一案中,職工郭維是柳工公司的維修工,工作時間靈活。上午公司安排員工郭維與李佳龍擺放垃圾等工作,午飯后郭維突發疾病搶救無效死亡。柳工公司實行的是不定時工作制,郭維從事的是機動性的操作類崗位工作,而且郭維下午還有單位交給的其他任務,因此,將生理需要作為一個連接點,能夠把吃飯與工作時間連接起來。于是,二審法院經審理后認為:“郭維之所以外出吃飯,是為完成售后維修工作的生理需要,否則無法完成第三人在張北交給郭維的工作。因此郭維中午就餐時間,屬于工作時間。”郭維的工作具有機動性,其工作時間就是用人單位交給其完成工作任務的時間,但是介于兩個工作任務之間的那段解決生理需要的時間,不管是吃飯還是上廁所,都應當認定為工作時間,否則不能適應現代工作時間制度的發展。

(三)工作場所內

與工作時間類似,現代的工作場所亦是紛繁復雜,對工作場所的認定既不能太局限,亦不能太過于擴大。從《企業職工工傷保險試行辦法》到《工傷保險條例》,原來的“工作區域”變為了“工作場所”。盡管《工傷保險條例》未對“工作場所”進行詳細的規定,筆者認為,“工作場所”比“工作區域”的范圍更加廣泛。“工作區域”意味著只能在進行工作的限定的區域;“工作場所”擴大到工作所涉及到的合理的區域,這也把解決生理需要的地點納入到工作場所預留了空間。有學者認為:“凡是與勞動者的工作存在直接的或者間接的聯系的處所都可界定為‘工作場所’。”[9]因此,勞動者的生理需求就是這樣的一個“直接的或者間接的聯系”,把上廁所的路上、用餐的路上等場所與工作場所連接起來,從而使得勞動者解決合理的生理需求時所超出的“正常的工作場所”的地點能夠被認定為“工作場所”。

在“望江縣泰威服裝有限公司與望江縣人力資源和社會保障局行政確認”⑩一案中,爭議焦點是下班去公司食堂的路上是否為工作場所。法院認為:工休期間吃飯是合理必要的生理需求,而職工受傷地是其去食堂就餐的必經之地,屬原告公司有效管理區域,應認為是合理的工作場所。法院將工作場所進行合理的延伸,使得前往食堂的路上成為了工作場所,從而保護了勞動者的合法權益。

(四)因工作原因

工作原因是工傷認定的核心,也是難點。從法學理論的角度來看,無論是在刑事法律關系中,還是民事法律關系中,亦或是本文中的工傷認定,因果關系都是極其復雜且重要的一個法律要素。法學理論中的因果關系有很多種:條件說,即在行為和結果之間存在著沒有行為就沒有結果這樣的關系,則行為與結果之間有因果關系;相當因果關系說,即“根據社會一般人生活上的經驗,在通常情況下,某種行為產生某種結果被認為是相當的場合,就認為該行為與該結果具有因果關系”[10]132。

在工傷認定中的因果關系的認定,即工作行為與傷害結果之間的因果關系認定,筆者認為應當以條件說為宜。結合《勞動法》和《工傷保險條例》更加注重保障勞動者的原則來看,在符合其他條件的情況下,“只要傷害事故中存在工作因素,發生在工作過程中,就應當認為為工傷”[11]。解決生理需求作為工作中所必不可少的行為,應當成為工作因素之一,與其他因素同等看待。如果勞動者在解決生理需要的過程中受到傷害,不能以“不是工作原因”來抗辯工傷的認定。

在“唐山耐邇金屬結構有限公司訴河北省人力資源和社會保障廳”?一案中,職工李永連在出差中外出購買生活用品時,發生了非本人主要責任的交通事故而受傷。公司以購買生活用品是個人的私事為由,認為李永連的傷害與工作無關,不能認定為工傷。二審法院河北省高院審理后認為:“購買個人的基本生活用品,應屬于職工合理的生活需要,與職工履行工作職責有著密切聯系,是基于用人單位的正當利益……故本案情形應屬于《工傷保險條例》第十四條第(五)項規定的‘由于工作原因受到傷害’。”購買基本生活用品是合理的生理需求,是工作的因素之一,因此而發生的傷害,必然是工作的原因。

工作中解決生理需求的行為,是勞動者能夠工作、維持工作狀態所必須的行為。從條件說的角度來看,勞動者沒有工作,就沒有傷害的產生。也就是說,勞動者解決生理需求的行為是在工作的特殊情況下,由于有了“工作行為”的原因,解決生理需求才會產生勞動者的傷害。因此,不能因為勞動者在工作中解決生理需求是個人私事,而認為此傷害的產生不是工作原因。

五 結論

在現代講法治、重人權的社會,法律對勞動者權益的保護尤為突出。法院在法律授權的范圍內,在自由裁量權的尺度下,以保護勞動者合法權益、兼顧用人單位利益為原則,將生理需求納入到工傷認定中,是對社會正義的追求,是對社會人權發展潮流的適應。但是,對勞動者權益的保護,僅僅從一個生理需求方面是遠遠不夠的,更需要全方位的考慮勞動者的身心權益;僅僅依靠一個公報案例的指導也是遠遠不夠的,只有從頂層設計落實到審理實踐,才能真正保護勞動者的權益,真正建立社會主義和諧勞工關系。

注釋:

①筆者用法律圖書館的客戶端“新法規速遞2013”軟件,以“生理需求”為關鍵詞檢索了所有類型的法律文件,只有《衛生部關于印發<托兒所幼兒園衛生保健工作規范>的通知》和《平涼市人民政府關于印發平涼市退耕還林管理辦法等五個辦法的通知》中含有該關鍵詞,但均與工傷認定無關。

②重慶市璧山區人民法院(2014)璧法行初字第00089號行政判決書。

③河北省承德市中級人民法院(2014)承行終字第00096號行政判決書。

④江蘇省江陰市人民法院(2014)澄行初字第0016號行政判決書。

⑤貴州省黔東南苗族侗族自治州中級人民法院(2014)黔東行終字第172號行政判決書。

⑥在“司淑虹訴萊蕪市萊城區人力資源和社會保障局”一案中,法院在認定看病就醫為生理需求的基礎上,將看病就醫的路上認定為工作場所[山東省萊蕪市中級人民法院(2014)萊中行終字第20號]。

⑦在“唐山耐遜金屬結構有限公司訴河北省人力資源和社會保障廳”一案中,法院認為職工外出工作購買生活用品是必要的正常生活需求[河北省高級人民法院(2014)冀行終字第130號行政判決書]。

⑧重慶市第一中級人民法院(2014)渝一中法行終字第00493號行政判決書。

⑨河北省張家口市中級人民法院(2014)張行終字第4號行政判決書。

⑩安徽省安慶市中級人民法院(2014)宜行終字第00035號行政判決書。

[1]最高人民法院公報編輯部.中華人民共和國最高人民法院公報全集(1985-1994)[G].北京:人民法院出版社,1995.

[2]楊建軍.《最高人民法院公報》選編民事案例的變化[J].現代法學,2010,(4).

[3]張慧敏.論勞動者的職業安全衛生權和實現途徑[J].湖北經濟學院學報(人文社會科學版),2010,(4).

[4]韓大元,胡錦光.憲法教學參考書[M].北京:中國人民大學出版社,2003.

[5]謝增毅.“工作過程”與美國工傷認定——兼評我國工傷認定的不足與完善[J].環球法律評論,2008,(5).

[6]韓大元.論憲法在法律體系建構中的地位與作用[J].學習與探索,2009,(5).

[7]屠振宇.未列舉基本權利的認定方法[J].法學,2007,(9).

[8]菅從進.論權利的救濟權能及其發展[J].河北法學,2008,(8).

[9]楊曙光.試論工傷認定中“工作場所”的涵義[J].法學雜志,2010,(2).

[10]陳興良,周光權.刑法學的現代展開[M].北京:中國人民大學出版社,2006.

[11]黃先.論工傷認定中的工作原因[J].企業技術開發(學術版),2014,(3).

The Scale of Physiological Needs in the Administrative Case of Occupational Injury

LIANG Qiong-fang,XU Deng-feng

(Law School,Sichuan University,Chengdu,Sichuan 610207,China)

Physiological needs are human’s metabolism.It is reasonable and necessary for labors to meet their physiological needs while working,which is a part of labor rights.While judging the case of work-related injury certification,the application of physiological needs is the requirement of protecting labor rights,the development of human rights,and modern courts pursuing justice.From the perspective of the fundamental elements of work-related injury certification,the physiological needs,if being applied,must be reasonable and necessary,and be related to working time,workplace and working reason.

physiological needs;work-related injury certification;administrative case;justice;cases of gazette

DF472

A

1000-5315(2016)03-0111-07

[責任編輯:蘇雪梅]

2015-11-23

梁瓊芳(1963—),女,四川峨眉人,四川大學法學院講師,研究方向為憲法、行政法、行政訴訟法;徐登峰(1991—),男,安徽寧國人,四川大學法學院碩士研究生,研究方向為憲法與行政法學。