指導大班幼兒開展故事創編的三大策略

朱 臣

(浙江省紹興市上虞區曹娥街道中心幼兒園 浙江紹興 312000)

指導大班幼兒開展故事創編的三大策略

朱 臣

(浙江省紹興市上虞區曹娥街道中心幼兒園 浙江紹興 312000)

故事創編是幼兒園語言活動領域的一種重要的活動形式,其教學目的是發展幼兒的創造性思維和邏輯語言表達能力。在教學中,通過“圍繞主題,聚焦合理線索;豐富經驗,提供適宜支架;角色互換,有效評價回應”等策略,以激發幼兒的創編欲望,發展幼兒的創編能力。

大班 故事創編 三步指導

邊霞教授指出:“幼兒普遍對故事懷有濃厚的興趣,他們不僅著迷于聽故事,而且自己就是創編故事的能手。”《3-6歲兒童學習與發展指南》(以下簡稱《指南》)在5-6歲幼兒閱讀發展建議中也指出:“鼓勵幼兒根據故事部分情節或圖書畫面線索猜想故事情節的發展,或續編、創編故事。”由此可見,創編活動適宜在大班開展。在創編過程中,如何根據幼兒實際,確定主題,通過適宜的方法指導幼兒開展創編過程,讓孩子完整生動地“說”自己的故事,我們遵循故事創編基本要求,通過三步走的方式,開展大班故事創編指導策略的探索。

一、創編故事策略一:圍繞主題,聚焦合理線索——讓幼兒編得更有目的

創編故事,即根據主題想象一個有初步的完整文學要素的文學作品。“主題”是故事內隱的中心思想,如何幫助幼兒理解,教師在導入環節應思考如何挖掘作品中最有價值的東西,并將這些東西“放大”,確立主題,從而讓幼兒圍繞主題,合理創編。活動中教師如何挖掘?如何實施?簡析以下方式:

1.情節替換式

幼兒文學想象經驗發展有一定順序,在理解欣賞中形成想象。因此,指導創編可以從借鑒優秀文學作品入手,而情節替換式就是教師引導幼兒在把握原有作品情節結構、主題經驗基礎上,替換故事多個要素,繼續圍繞主題,合理的創造想象。

如以大班故事《小馬過河》為基礎的一次故事創編活動,我們設計了如下過程:①復習故事,梳理故事中時間、地點、人物、事件等要素,增加對原作品理解;②發揮想象,還有誰會過河?隨機出示新角色形象;③展開想象,××過河會遇到誰?會發生什么事情?最后怎樣?三步梳理,幼兒圍繞主題創編,故事就減少許多無端因素,對幼兒的合理續編就更有價值。

2.畫面導讀式

所謂“畫面導讀式”,就是教師引導幼兒根據故事畫面所提供的線索,結合已有經驗,展開想象,運用語言合理構思故事創編的思路。

如運用大班繪本故事《我的幸運一天》的畫面,我們設計了如下的創編教學設計。教師先引導幼兒觀察畫面發現“封面上有誰?猜猜是關于誰和誰之間的故事”;其次,深入觀察畫面發現“小豬表情怎樣?狐貍又是怎樣的?”從而引導幼兒發現小豬“欣喜”和狐貍“頹喪”截然不同的表情;最后,告知故事題目啟發幼兒猜想:“會是誰的幸運一天?你從哪里看出來?”

3.引題發散式

創編較高階段,可根據命題或情境進行創編。引題發散,顧名思義指圍繞題目,抓住題目的關鍵詞,發散開去,把故事創編的思路勾勒出來,從而讓幼兒有邏輯地創編。如大班故事《愛變的小老鼠》,教師一開始就出示小老鼠和它所變的一系列動物圖片,引題先導:“看,這是一只愛變的小老鼠,愛變的小老鼠變成了誰?為什么會變呢?”鼓勵幼兒各抒己見,大膽創編。這種方式,往往運用于題目指向性單一,圍繞題目主要角色展開的創編活動中。

二、創編故事策略二:豐富經驗,提供適宜支架——讓幼兒編得完整生動

當幼兒明確創編主題后,就要引導幼兒編一個完整的故事并講述出來。我們發現幼兒在講述中往往說得不具體,寥寥幾句就把故事說完了。這時候,教師可以設計以“層層推進、小步遞進”為步驟的經驗支架為幼兒搭立“腳手架”,為他們的創編提供一定的線索,從而使故事情節完整、結構合理、講述生動。

1.設問質疑,層層推進——利用提問支架構建完整的故事情節

創造文學想象核心經驗拓展階段目標1提到:“依據主題,初步編構一個新的文學作品,情節完整,內容、結構、主題合理,有邏輯。”可見,情節結構是故事創編的重要依托。在創編活動中,教師要善于使用多種提問手段,根據幼兒的實際水平精心設計明確具體、難易適度、富有啟發性和思考性的問題,幫助幼兒思考情節發展的順序,從而構建完整的故事情節。常用的方法有,“層層深入”的導思式提問;“結果前置”的想象式提問;推理式的“難點凸顯”提問等。

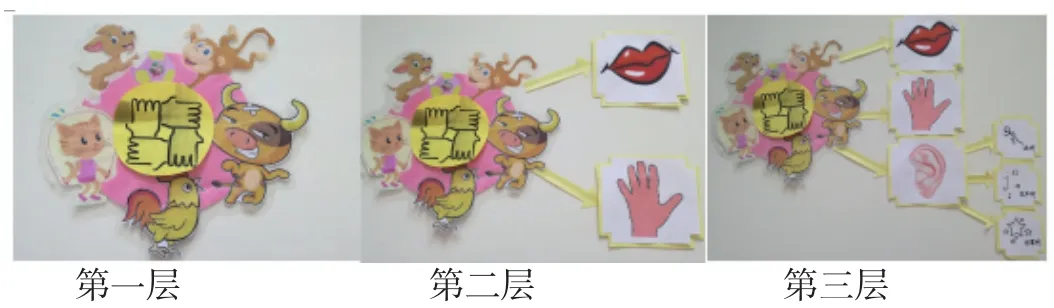

按需出示,小步遞進——利用圖片符號支架構建豐富的故事語言創造文學想象核心經驗拓展階段目標2提到:“初步使用文學性、書面化的語言表現編構的情節作品。”可見,語言生動是對創編講述提出的更高要求。教師可通過具體形象的圖譜支架,幫助幼兒對故事情節有的放矢地“裁剪”,突出重點,從而讓幼兒完整、生動地講述。圖譜支架設計經常通過以下三種方法來實現,一是分步出示圖譜支架,如大班創編故事《不同尋常的大蛋糕》,當幼兒選擇“友愛”作為主題開展創編時,教師通過分步出示圖譜支架,引導幼兒重點創編“大灰狼和小動物們相親相愛”的故事情節,幫助幼兒進行完整而又生動地講述。二是分層出示圖譜支架,如大班創編故事《大灰狼來了》活動中,圍繞小動物們“齊心協力”斗敗大灰狼的主要情節的創編,教師遵循幼兒注意、思維特點,設計了如下三個層次的圖譜(見下圖)。

三、創編故事策略三:角色互換,有效評價回應——讓幼兒更愿意傾聽

創編活動中,我們經常困惑于一個問題:即孩子愛講不愛聽。《指南》在語言領域提出:“要注重傾聽習慣的培養,引導幼兒學會認真傾聽。”可見“傾聽”的重要性,如何解決這一問題,我們嘗試以評價為“餌”,將評價主動權歸還幼兒,在評價過程中讓幼兒發現故事“講完整,講合理,用好詞”的標準,從而以評促聽,以聽促講,最終讓孩子養成傾聽的習慣,并潛移默化地促進語言的發展。當然,幼兒能力不同,選擇的評價方式也可不同:

1.“連環遞進式”自評策略

所謂“連環遞進式”即是指教師在活動初就故布疑陣,暗藏連環玄機,看似無意卻有意,為幼兒在活動中的有意傾聽、大膽講述、自主評價創設了一系列的條件。這類評價方式一般適宜用在初次接觸創編活動的班級中,首先是引導孩子有目的地聽,其次是調動孩子有目的的請,最后是實現有目的地評。通過幼兒自主評價和同伴互助,不管是講的還是聽的幼兒,都能保持對活動的高度專注,幼兒的興趣至始至終在活動之中,并且很多幼兒能體驗到成功感和愉悅性。

2.“同伴互助式”評價策略

蘇霍姆林斯曾說:“教育技巧的奧秘之一在于:幼兒從一個好教師那里很少聽到禁止,而經常聽到的是表揚和鼓勵。”

在評價過程中,教師要幫助幼兒重新認識創編的基本要求,因為幼兒在創編中會遺漏某一方面或幾方面的內容,或者存在這樣那樣的小問題。這時候,教師可以依據某個幼兒的講述內容入手,與其他幼兒一起分析講述內容是否全面、完整。這是幼兒自由發揮的階段,教師要改變過去講述活動中“一人講→多人聽”的被動、單調的局面,而要改為“一人講→多人聽→多人評→再多人講”的新局式。這種評價方式能夠更好地幫助能力較弱的孩子開展講述,因為,既能活躍氣氛,提高能力較弱的孩子參與活動的積極性,最重要的是,在談論達成一致的時候,孩子其實也就學習了新的講述經驗。一舉多得,何樂不為!

3.“提問質疑性”評價策略

《指南》在“傾聽與表達”這一子領域中對5—6歲幼兒提出:“聽不懂或有疑問時能主動提問。”由此可見,大班更應重視理解性傾聽能力的培養。在創編活動中,教師可以幼兒的生活經驗為基礎,引導幼兒就“故事中哪個地方不明白?”“哪個地方覺得不合理?有沒有語病”等開展提問評價,并通過教師有效回應,從而對“故事的合理性”、“情節的連貫性”、“詞語運用的準確性”等方面提出質疑。這種評價方式一般適宜于生活經驗和語言經驗都比較豐富的班級,這種評價策略既能讓幼兒饒有興趣傾聽別人的故事,同時也能在互評過程中取長補短,逐漸知道自己還需改正哪些不足之處,避免了以教師為唯一標準的“不準”、“不可以”、“不好”等單一的、消極的、責難的評價模式,讓評價交流更精彩。

大班故事創編指導尚處在摸索階段,我們也將在基于故事作品創編基礎上開展情境創編、表演創編的實踐探索。但無論何種形式,如果我們教師能夠在幼兒故事創編“教學重點處、支架提供處、評價回應處”及時跟進,有效指導,我們的課堂必將“熠熠生輝”,我們的大班幼兒創編活動也必將走向深入!

[1]周兢.學前兒童學習與發展核心經驗(語言).南京師范大學出版社 2015.11。

[2]教育部基礎教育司.《幼兒園教育指導綱要(試行)》解讀.江蘇教育出版社。

[3]張明紅.給幼兒園教師的101建議 語言教育.南京師范大學出版社 2007.12。

[4]朱家雄.《記錄,讓教師的教學有意義》.福建。