東濮凹陷古近系伸展褶皺及形成機理

陳書平, 韓 煦, 黃新文(1.中國石油大學 油氣資源與探測國家重點實驗室, 北京 109; .中國石油大學 地球科學學院, 北京109; .遼河油田 勘探開發研究院, 遼寧 盤錦 1010; .中石化 中原油田分公司, 河南 濮陽 57001)

東濮凹陷古近系伸展褶皺及形成機理

陳書平1,2, 韓煦3, 黃新文4

(1.中國石油大學 油氣資源與探測國家重點實驗室, 北京 102249; 2.中國石油大學 地球科學學院, 北京102249; 3.遼河油田 勘探開發研究院, 遼寧 盤錦 124010; 4.中石化 中原油田分公司, 河南 濮陽 457001)

東濮凹陷是一個新生代裂陷盆地, 古近紀為裂陷期, 形成各種各樣的褶皺構造及具有潛力的圈閉構造。本文在地震資料解釋基礎上, 對東濮凹陷褶皺類型進行劃分, 討論褶皺形成機制和油氣地質意義。東濮凹陷古近紀褶皺, 按照褶皺軸向與斷層走向關系分為縱向、橫向和斜向褶皺; 按照褶皺與斷層的成因聯系, 可劃分為斷彎褶皺、斷展褶皺和變換褶皺等。褶皺作用分三個時期, 即始新世、漸新世和始新世–漸新世。褶皺的形成機理為順層剪切滑動和切層剪切滑動。褶皺的形成與斷層緊密相關, 是斷面形態、斷層多期活動和斷層位移變化的結果。東濮凹陷油氣圈閉與褶皺存在直接或間接的關系。

東濮裂陷盆地; 斷層; 褶皺; 油氣

0 引 言

褶皺是原始水平巖層受外力作用而形成的永久性波狀彎曲, 在含油氣盆地中, 它可以形成構造圈閉。如果是同沉積背斜, 則又控制著巖性圈閉。褶皺通常與斷層相伴產出, 且多數形成于收縮和扭壓的構造背景之下, 近年來的研究表明, 褶皺構造可廣泛發育于伸展構造背景下(Schlische, 1995)。

逆牽引是最早提出的伸展褶皺(Hamblin, 1965),隨后發現伸展盆地中, 存在多方向、多性質的褶皺構造。Schlishe (1995)將其劃分為斷彎褶皺、正牽引褶皺、逆牽引褶皺、橫向褶皺、斷展褶皺和壓實披覆褶皺。Janeckeet al. (1998)先根據褶皺長軸與主斷裂走向的關系劃分為縱向褶皺、橫向褶皺和斜向褶皺。然后, 再分出斷彎褶皺、斷展褶皺、均衡褶皺、橫向褶皺、構造變換帶褶皺、橫向收縮褶皺、轉換伸展褶皺等多種類型。我國學者也開展了伸展褶皺的研究工作(杜旭東等, 1999; 汪新文, 2008; Chen et al., 2010; 陳書平等, 2010, 2013), 并提出伸展褶皺的分類方案, 討論其油氣地質意義(杜旭東等, 1999;汪新文, 2008)。在所有這些研究工作中, 都關注褶皺與斷層的幾何關系和成因聯系, 但很少討論褶皺機理(Dula, 1991; Xiao and Suppe, 1992)及不同褶皺機理形成的褶皺在形態上的差異, 而這在石油勘探和開發上具有重要意義, 因為不同的褶皺機理會伴生不同的微斷裂系統。

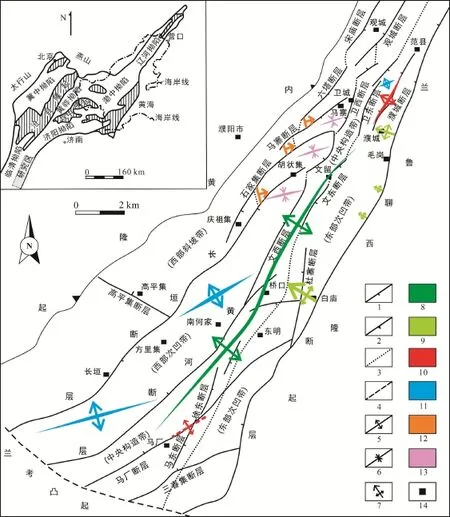

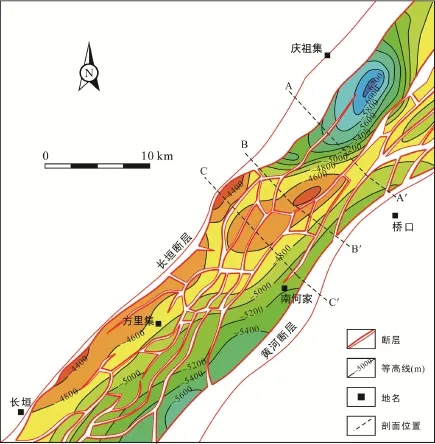

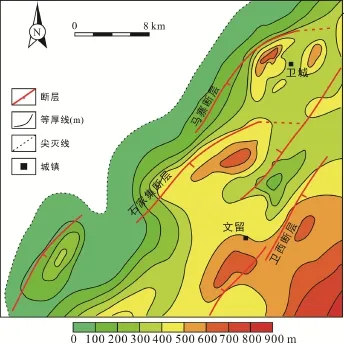

東濮凹陷是一個新生代伸展裂陷盆地, 始新世–漸新世為其主裂陷階段, 新近紀以來進入坳陷階段(漆家福等, 2006; 陳書平等, 2007; Chen et al., 2013)。盆地自東而西劃分為蘭聊斷層帶、東部次凹帶、中央構造帶、西部次凹帶、西部斜坡帶等 5個次級構造單元(圖1)。油氣資源評價證明, 東濮凹陷具有豐富的油氣資源量, 剩余資源量豐富, 其中剩余石油資源量為7.19×108噸、剩余天然氣資源量為2506.6×108立方米, 剩余油氣資源豐度為 18.3×104噸/平方公里。盆地的油氣主要儲集在古近系中, 油氣圈閉直接或間接地與褶皺有關, 是研究褶皺機理和褶皺與油氣關系的理想地區。

本文基于地震資料, 在分析東濮凹陷褶皺類型和分布的基礎上, 總結裂陷盆地成因機制及不同成因機制形成褶皺的特點。同時, 結合東濮凹陷褶皺的勘探實踐, 分析褶皺與油氣聚積的關系。

1 褶皺類型及形成時間

東濮凹陷古近系的褶皺, 根據褶皺與盆地長軸或主干斷層的幾何關系, 劃分為縱向、橫向和斜向褶皺(表1, 圖1)。縱向褶皺長軸與主斷層走向一致,橫向褶皺長軸與主斷層走向垂直, 斜向褶皺長軸與主斷層走向既不平行, 也不垂直。從褶皺與斷層的成因聯系上看, 有斷展褶皺、斷彎褶皺、中央斜向背斜、變換斜坡和雁列式褶皺。縱向斷彎褶皺又包括與鏟式正斷層相關的滾動背斜和與坡坪式斷層相關的斷坪背斜。

表1 東濮凹陷古近系褶皺類型劃分表Table 1 Fold types of the Paleogene period in the Dongpu Sag

圖1 東濮凹陷盆地結構及褶皺分布圖Fig.1 Tectonic units and folds in the Dongpu Sag

1.1縱向斷彎褶皺(L)

褶皺長軸平行于斷裂走向, 是斷層面在傾向方向上由淺到深傾角變化引起的褶皺。當斷面為凹形時, 形成滾動背斜。

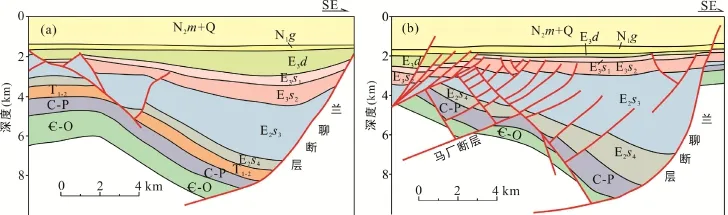

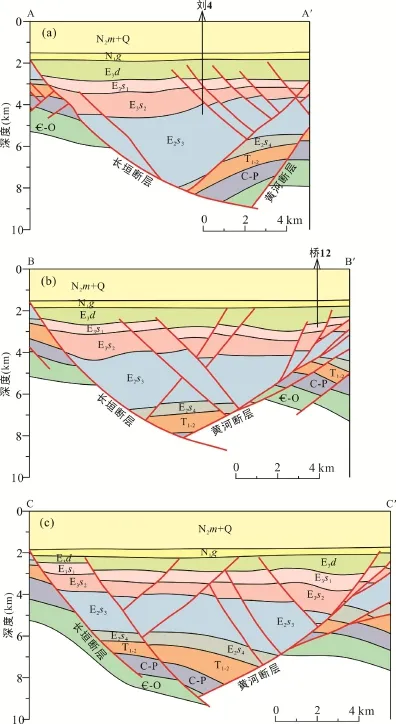

東濮凹陷的形成演化受蘭聊斷層及其相關的基底滑脫斷層控制, 蘭聊斷層為鏟式斷層, 上盤發育沿中央構造帶分布的滾動背斜(圖1)。北部蘭聊斷層伴生反向調節斷層; 從地層厚度上看, 沙三段–東營組楔形體明顯, 反映了滾動背斜的發育時期(圖2a)。南部, 次級斷裂較發育, 且兩組斷裂呈“X”型; 從厚度上看, 始新統–漸新統, 尤其是沙四段–沙三段厚度變化明顯, 反映了褶皺發育期(圖2b)。值得注意的是, 中央構造帶南部褶皺的發育也與蘭聊斷層的坡坪式斷面形態有關(Chen et al., 2011)。

東濮凹陷還有一些次級斷層, 如文東斷層、橋東–馬東斷層等也都伴生斷彎式滾動背斜, 對局部含油構造的形成起控制作用。

1.2斷展褶皺

東濮凹陷典型的斷展褶皺位于中央構造帶北部的濮城構造(圖1)。該構造為一NE-SW向的長軸背斜, 與濮城斷層活動有關(圖 3)。地震剖面顯示, 濮城斷層在沙三段鹽下斷距大, 活動性強, 鹽上斷距小, 活動性弱, 各斷層向上發散、向下收斂成一條,表現為濮城斷層的分支斷層, 傾角約 30°~55°(圖3b)。從地層厚度及褶皺幅度上看, 其發育時間為漸新世(陳書平等, 2015)。另外, 盆地南部馬場一帶可能也發育斷展褶皺。

1.3橫向斷彎褶皺(T)

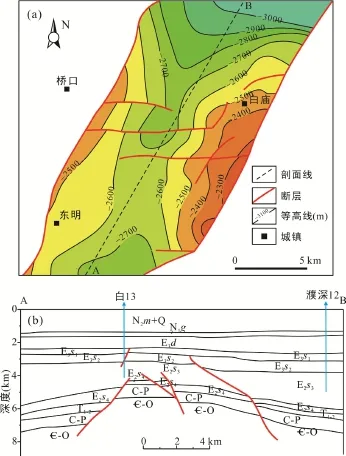

蘭聊斷層斷面的起伏變化, 直接影響著東濮凹陷的構造樣式(漆家福等, 2006)。NW-SE方向(與斷層走向垂直)上的斷面形態變化伴生了縱向斷彎褶皺。沿NE-SW向(與斷層走向平行), 上盤多處發育橫向斷彎褶皺, 如辛莊構造、白廟構造、毛崗構造等, 其中以白廟構造規模最大(圖1, 圖4)。這些褶皺都位于蘭聊斷層斷面變淺的部位。從白廟構造看, 褶皺發育時期為古近紀, 主要發育期為始新統沙三段沉積時。

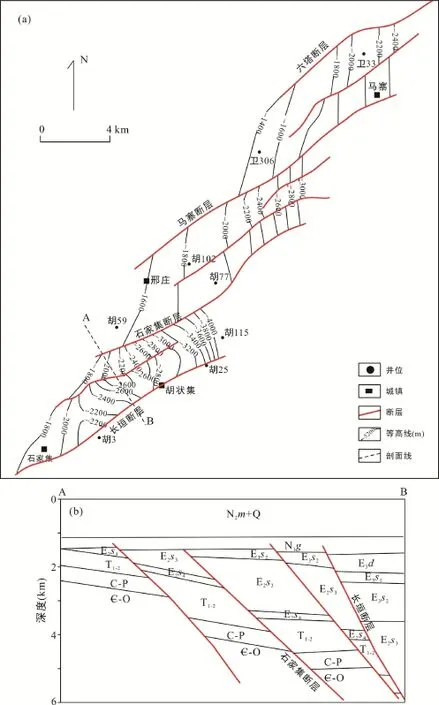

1.4中央斜向背斜

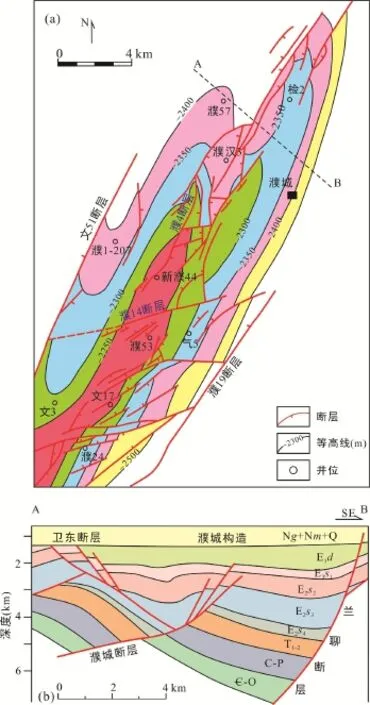

中央斜向背斜以長垣斷層和黃河斷層之間的何家集地區發育最為明顯(圖5)。長垣斷層和黃河斷層是盆地主干斷層, 相向傾斜, 沿走向上兩斷層間的位移變化, 形成了夾持期間的斜向背斜。從地層厚度上看(圖6), 背斜發育時間為始新世–漸新世。

1.5變換斜坡

同向傾斜、雁列式或側列式斷層間的疊合部位,由于兩斷層間位移的傳遞, 常引起巖層的彎曲現象,發生褶皺作用。該褶皺巖層常常表現為一個斜坡,稱為變換斜坡。東濮凹陷最明顯的變換斜坡發育在西斜坡北部(圖1, 圖7), 構造帶內斷層走向NE-SW,傾向南東, 斷層疊合部位發育變換斜坡(陳書平等, 2007), 斜坡傾向北東。斷層兩盤的地層顯示, 變換斜坡形成于沙三段沉積期, 局部發育時間延續到漸新統早期的沙二段沉積期。

圖2 東濮凹陷縱向斷彎褶皺典型剖面圖Fig.2 Typical cross sections for the longitudinal fault-bend folds in the Dongpu Sag

圖3 濮城構造沙二段底面構造圖(a)及代表性剖面圖(b)Fig.3 Structural contour map (a) of the bottom of the second member of the Shahejie Formation in the Pucheng structure and a representative section (b)

1.6雁列式褶皺

東濮凹陷漸新世曾受到右行走滑作用的影響(Chen et al., 2011), 西斜坡北部, 單一斷裂走向自NE向轉變為NEE向, 多條斷層組合成左階雁列式,雁列式斷層上盤出現受此斷層影響的向斜構造, 這些向斜構造呈雁列式排列, 構成一組左階雁列褶皺(圖8), 其發育時期為漸新世。

綜上看出, 縱向滾動背斜主要沿中央構造帶分布, 橫向斷彎褶皺主要沿蘭聊斷層分布, 都受蘭聊斷層的控制。西部次凹帶南部和東部次凹帶北部局部地區, 發育中央斜向背斜; 西部次凹帶北段和西部斜坡帶北部, 發育斜向(雁列式)褶皺和變換斜坡。斷展褶皺主要發育在中央構造帶北部的濮城地區,南部馬廠一帶也有所發育。

圖4 白廟構造T62反射層(沙三段二亞段底)等深線圖(a)和剖面圖(b)Fig.4 Structural contour map (a) of the T62reflector (base of the second sub-member of the third member of the Shahejie Formation (E2s32)) in the Baimiao structure and a representative section (b)

從褶皺發育時間上看, 東濮凹陷伸展褶皺形成可以劃分為三個時期, 即始新世(早期)、漸新世(晚期)和始新世–漸新世(長期)。縱向斷彎褶皺、中央斜向背斜和橫向斷彎褶皺發育時間為始新世–漸新世,為長期褶皺。西斜坡帶北部的變換斜坡形成于始新世, 局部發育到漸新世早期, 為早期褶皺; 西部次凹帶北部的雁列褶皺和東部次凹帶的斷展褶皺形成于漸新世, 為晚期褶皺。

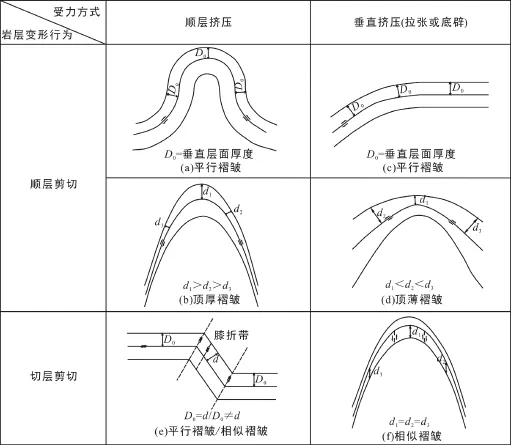

2 褶皺機制

2.1巖層面彎曲機制

巖層面的彎曲, 從受力情況看, 有兩種端元模式(圖 9), 即順層擠壓和垂直擠壓(拉張或底辟)。從物質運動方式上看, 一是順層剪切, 是縱彎褶皺的主要形式; 二是切層剪切, 或者是垂直簡單剪切,或者是斜向簡單剪切。

圖5 東濮凹陷南何家地區沙三段2亞段頂面構造圖Fig.5 Contour map of top of the second sub-member of the Shahejie Formation (E2s32) in the Nanhejia oblique anticline of the Dongpu Sag

順層擠壓–順層剪切時, 形成平行褶皺(圖9a)或頂厚褶皺(圖9b)。順層擠壓–切層剪切時, 形成膝折帶, 褶皺為平行褶皺或相似褶皺(圖9e)。

垂直擠壓即擠壓力與原始水平層面垂直, 水平拉張或底辟作用符合該條件, 因為在此條件下, 最大主應力是鉛直的(Zoback, 2007; Twiss and Moores, 2007)。伸展作用下形成的鏟式正斷層上盤發生變形時的應力條件, 就符合垂直擠壓條件。在此作用下,如果發生順層剪切時, 形成平行褶皺(圖 9c); 存在物質流動時, 形成半個頂薄褶皺, 類似于一個底辟背斜的一半(圖9d)。如果發生切層剪切, 或者是垂直簡單剪切, 或者是斜向簡單剪切, 形成的褶皺為相似褶皺(Dula, 1991)。

對于伸展褶皺來說, 區別順層剪切和切層剪切形成褶皺的標志有: (1)如果在露頭區, 則在層面上可以觀察是否存在垂直于褶皺軸的擦痕、順層節理和旋轉節理, 如果存在, 則為順層剪切; (2)觀察垂直層面厚度和平行軸面厚度的變化, 如果厚度不變或出現頂薄褶皺, 則為順層剪切; 如果出現相似褶皺, 則為切層剪切; (3)觀察斷層, 如果切層斷層發育, 則應屬于切層剪切。一組斷層發育且斷層傾向與主斷層相反時, 為反向簡單剪切; 一組斷層發育,且傾向與主斷層一致時, 為同向簡單剪切; 兩組斷層同等發育時, 則為垂向簡單剪切(Dula, 1991)。值得注意的是, 這里的褶皺形態指的是前生長地層, 對于生長地層來說, 厚度變化則可能比較復雜, 因為在靠近斷層的地方厚度總是增大, 這時要仔細分析厚度變化及伴生的斷層, 再來判斷褶皺的形成機理。

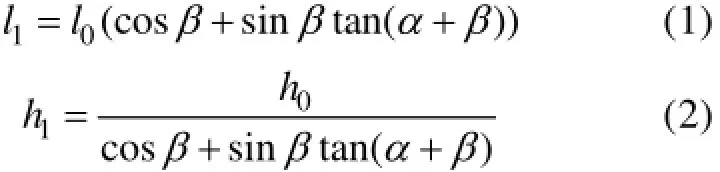

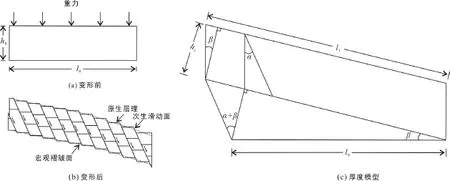

切層剪切情況下(圖 10), 若考慮面積守恒, 原始水平巖層變形后, 巖層長度和厚度與變形前巖層長度和厚度的關系為

式中, l0、h0為原始層長及厚度, l1、h1為變形后層面長度及厚度, 剪裂角(滑動面與鉛直線夾角)為 α, 巖層傾角為 β。可以看出, 變形后, 傾角越陡, 垂直巖層面厚度越小。

東濮凹陷的褶皺發育于始新世?漸新世, 期間盆地經歷了NW-SE向伸展, 漸新世時疊加了右旋走滑作用(Chen et al., 2011, 2013)。從巖層厚度和斷層發育情況看, 東濮凹陷褶皺存在兩種機理, 一是順層剪切機理, 二是切層剪切機理。濮城斷展褶皺屬于順層剪切機理, 這些褶皺翼部很少發育與褶皺長軸平行的斷層, 且前生長地層厚度保持不變。

圖6 東濮凹陷南何家地區聯合地質剖面(位置見圖5)Fig.6 Sections of the Nanhejia oblique anticline in the Dongpu Sag (see Fig.5 for locations)

中央構造帶北部的縱向斷彎背斜, 褶皺機理為反向簡單剪切, 即剪切滑動面的傾向與蘭聊斷層相反。如圖2a的滾動背斜, 寒武系–奧陶系、石炭系–二疊系和三疊系的厚度從頂部到翼部存在厚度變化,頂部厚, 翼部薄, 是切層剪切的結果。東濮凹陷6個砂泥巖實驗樣品測得內摩擦角平均為 37°, 剪切角為26.5°。現今寒武系底界地層傾角為30°。根據公式(2)計算得到褶皺頂部厚度(代表變形前厚度)與翼部厚度(變形后厚度)之比為 0.625, 實際測得兩者的厚度比為 0.66, 符合反向簡單剪切褶皺模型(圖10)。該反向簡單剪切變形機理也得到了“桁架法”作圖的驗證(Dula, 1991; 肖華, 2013)。西部斜坡帶北部的走向斜坡和西部次凹帶北部的雁列褶皺也是這種褶皺機理。

中央斜向背斜(變換褶皺)(圖6)、中央構造帶南部(圖 2b)以及白廟橫向褶皺, 變形機理屬于垂直簡單剪切, 因為從伴生斷層看, 兩組斷層相互切割呈共軛狀, 可認為是垂直簡單剪切(Dula, 1991)。

圖7 東濮凹陷變換斜坡分布圖(T63反射層, 相當于沙三段3亞段底)Fig.7 Distribution of relay ramps in the Dongpu Sag (T63reflector, the base of the third sub-member of the third member of the Shahejie Formation)

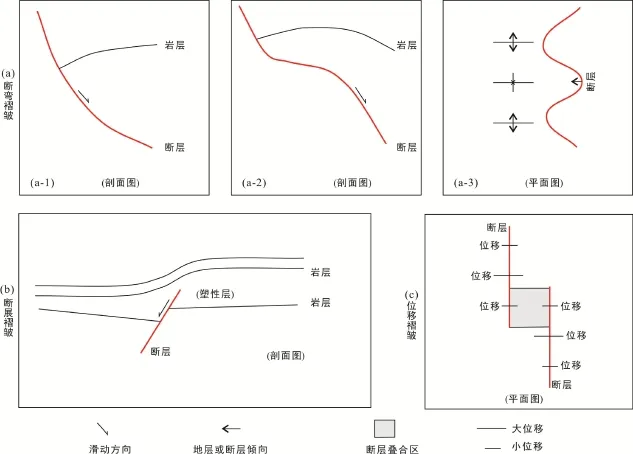

2.2彎曲條件

伸展褶皺都與斷層伴生, 層面的彎曲是重力作用的結果, 重力作用的環境各有不同。從東濮凹陷褶皺發育情況及與斷層關系來看, 劃分出與斷面形態相關的(即斷彎褶皺, 包括縱向和橫向)、與斷層再活動有關(斷展褶皺)以及與斷層位移變化和傳遞有關的(位移褶皺)(圖11)。

斷彎褶皺與單一斷層有關, 斷彎包括傾向方向上和走向方向上斷層面的彎曲。凹形斷面形成滾動背斜(圖 11a-1), 坡坪式斷面形成斷坡背斜(圖11a-2)。走向上斷層面的彎曲, 形成橫向斷彎褶皺(圖11a-3)。

斷展褶皺也與單一斷層有關, 是隱伏斷層作用形成的。早期活動斷裂在后期一定階段停止活動, 然后再次活動, 就會出現下部斷裂, 上部褶皺的現象(圖11b)。這種情況經常需要塑性層, 如鹽巖的存在。

位移(變換)褶皺是指當存在多條側列或雁列式斷層時, 在斷層疊合部位發生的褶皺作用(圖 11c),其類型視兩斷層的傾向關系而定: 同向傾斜形成變換斜坡, 相向傾斜形成中央斜向背斜, 相背傾斜形成地壘凸起。

圖8 文留地區沙一段(E3s1)等厚圖及雁列式洼陷Fig.8 Isopach map of the first member of the Shahejie Formation (E3s1) and en echelon depressions in Wenliu

3 褶皺與油氣關系

3.1褶皺與油氣聚積

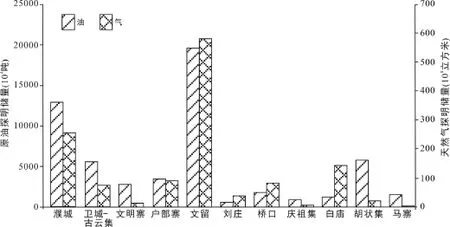

截至 2010年, 東濮凹陷估算的油總資源量為 12.37億噸, 探明儲量占 44%; 氣總資源量為3675億立方米, 探明占17%。東濮凹陷油氣富集構造與背斜(褶皺)存在著直接或間接的關系(圖12)。濮城含油氣構造是典型的被斷層復雜化的背斜, 是整裝背斜型油氣圈閉。文留構造位于中央構造帶中段,油氣儲量均排第一位, 其油氣藏類型為斷塊, 但該含油氣構造是發育在滾動背斜的背景上。胡狀集油田發育在西斜坡帶的變換斜坡上, 白廟油田發育在蘭聊斷層上盤的橫向背斜上。

圖9 褶皺形成機理及褶皺形態Fig.9 Fold mechanisms and fold geometric shapes

油氣的聚集成藏以及保存與多種因素有關, 如烴源巖的發育、儲蓋層的發育等。東濮凹陷油氣主要聚集于北部有其原因, 如主要生油區位于北部,作為蓋層的鹽巖發育在北部, 北部褶皺構造發育,且構造形成時間與烴源巖排烴時間匹配好。

圖10 簡單剪切變形模型Fig.10 Simple shear deformation model

圖11 東濮凹陷伸展褶皺形成條件Fig.11 Geological settings of the extensional folds in the Dongpu Sag

東濮凹陷北部含油構造與褶皺的關系, 對南部的油氣勘探不無啟示。如果不考慮烴源巖發育情況,僅從圈閉情況看, 西部次凹帶南部, 發育好的褶皺構造, 即中央斜向背斜(圖1)。這些背斜位于凹陷中央, 構造位置與濮城構造類型, 應該具有捕獲油氣的良好條件。盡管目前還沒有大的油氣發現, 但由于其構造位置和圈閉類型都好, 因此是不容忽視的構造區。

3.2褶皺與裂縫發育

不同機理形成的褶皺, 伴生不同類型的節理或亞分辨斷層, 也就影響著油氣的運移和富集。在層平行褶皺中, 褶皺翼部發育順層節理, 旋轉節理, 轉折端彎曲層外側形成張節理(朱志澄, 2006)。從轉折端到翼部, 節理有規律地發育(Cosgrove and Ameen, 2000)。

在切層剪切褶皺中, 多發育的是切層節理或亞分辨斷層, 會對儲層的儲積物性和油氣運移產生重要的影響, 在開發過程中值得重視。

圖12 東濮凹陷主要含油氣區儲量分布直方圖Fig.12 Histogram of reserves in the major petroleum-bearing areas in the Dongpu Sag

4 結 論

東濮新生代裂陷–凹陷盆地, 在古近紀裂陷階段伴生伸展褶皺構造。這些褶皺構造對于認識盆地構造特點和形成演化具有重要意義, 同時它們形成了良好的儲油氣構造。

東濮凹陷的伸展褶皺構造, 按與控制斷層關系看, 可劃分為受單一斷層控制和受兩條斷層控制。按與斷層走向關系, 可劃分為縱向褶皺(褶皺長軸與斷層平行)、橫向褶皺(褶皺長軸與斷層走向垂直)和斜向褶皺(褶皺長軸與斷層走向斜交)。按與斷層的成因聯系, 劃分為斷展褶皺、斷彎褶皺和傳遞褶皺等。

從褶皺分布上看, 東濮凹陷北部有縱向斷彎褶皺(滾動背斜)、橫向斷彎褶皺、變換斜坡、斷展褶皺和雁列褶皺。南部則主要是縱向斷彎褶皺(滾動背斜和斷坡背斜)和中央斜向背斜。從褶皺發育時間上看,變換斜坡形成于始新世, 雁列褶皺和斷展褶皺形成于漸新世, 其余褶皺形成于始新世–漸新世, 始新世為主要發育期。

東濮凹陷(及類似裂陷盆地)的伸展褶皺都與斷層伴生, 是重力作用的結果。變形機理為順層剪切滑動和切層剪切滑動, 不同機理形成的褶皺幾何形態和伴生構造有所不同。形成重力作用的條件受斷層面幾何形態的影響、或者受多期活動斷層、或者受斷層位移變化和傳遞的影響。

東濮凹陷主要的聚油構造都直接或間接與褶皺有關, 目前尚未取得重要發現的褶皺構造, 如西部次凹帶南部的中央斜向背斜是值得注意的勘探目標。另外, 不同方式的褶皺, 內部微斷裂系統不同,在開發過程中值得注意。

陳書平, 呂丁友, 王應斌, 楊先范. 2010. 渤海盆地新近紀–第四紀走滑作用及油氣勘探意義. 石油學報, 31(6): 894–899.

陳書平, 漆家福, 王德仁, 程秀申, 趙衍斌, 徐振強, 解晨, 孫海龍. 2007. 東濮凹陷斷裂系統及變換構造.石油學報, 28(1): 43–49.

陳書平, 王春修, 肖華, 張蘭英, 韓煦. 2013. 尼日爾三角洲新生界褶皺作用及相關圈閉. 高校地質學報, 19(2): 355–363.

陳書平, 鄒宇軒, 韓煦, 黃新文. 2015. 東濮凹陷濮城斷展褶皺形成演化及與油氣關系. 石油地球物理勘探, 50(3): 536–541.

杜旭東, 陸克政, 漆家福, 陳福巨. 1999. 黃驊坳陷褶皺分類及成因分析. 石油大學學報(自然科學版), 23(1): 1–5.

漆家福, 王德仁, 陳書平, 趙衍斌, 程秀申, 解宸, 徐政強. 2006. 蘭聊斷層的幾何學、運動學特征對東濮凹陷構造樣式的影響. 石油與天然氣地質, 27(4): 451–459.

汪新文. 2008. 伸展褶皺作用及其油氣勘探意義. 現代地質, 22(1): 60–69.

肖華. 2013. 東濮凹陷中央構造帶北段構造特征及形成機理. 北京: 中國石油大學(北京)碩士學位論文: 1 60.?

朱志澄. 2006. 構造地質學. 武漢: 中國地質大學出版社: 1–262.

Chen S P, Tan Y M, Qi J F, Wang D R, Mu X S and Liu X L. 2011. Cenozoic tectonic characteristics, evolution and geodynamics of Dongpu Sag, Bohai Bay basin, China // Evgenii V Sharkov. New Frontiers in Tectonic Research—General Problems, Sedimentary Basins and Island Arcs.http: //www. intechopen. com/articles/show/title/ cenozoic-tectonic-characteristics-evolution-and-geodyn amics-of-dongpu-sag-bohai-bay-basin-china.

Chen S P, Xu S S, Wang D R and Tan Y M. 2013. Effect of block rotation on fault sealing: An example in Dongpu sag, Bohai Bay Basin, China. Marine and Petroleum Geology, 39(1): 39–47.

Chen S P, Zhou X H, Tang L J, Wang Y B, Lu D Y, Sun M S and Qu D M. 2010. Wrench-related folding: A case study of Bohai Sea Basin. Marine and Petroleum Geology, 27(1): 179–190.

Cosgrove J W and Ameen M S. 2000. A comparison of the geometry, spatial organization and fracture patterns associated with forced folds and buckle folds // Cosgrove J W and Ameen M S. Forced Folds and Fractures. London: The Geological Society: 223–250.

Dula W F. 1991. Geometric models of listric normal faults and rollover folds. AAPG Bulletin, 75(10): 1609–1625.

Hamblin W K. 1965. Origin of “Reverse Drag” on the downthrown side of normal faults. Geological Society of America Bulletin, 76(10): 1145–1164.

Janecke S U, Vanderburg C J and Blankenau J J. 1998. Geometry, mechanism, and significance of extensional folds from examples in the Rocky Mountain, Basin and Range Province, USA. Journal of Structural Geology, 20(7): 841–856.

Schlische R W. 1995. Geometryand origin of fault-related folds in extensional settings. AAPG Bulletin, 79(11): 1661–1678.

Twiss R J and Moores E M. 2007. Structural Geology (second edition). New York: W. H. Freeman and Company: 736.

Xiao H B and Suppe J. 1992. Origin of rollover. AAPG Bulletin, 76(4): 509–529.

Zoback M D. 2007. Reservoir Geomechanics. London: Cambridge University Press: 1–449. DOI: http: //dx.doi. org/10.1017/CBO9780511586477

Paleogene Extensional Folds in Dongpu Sag and Their Folding Mechanism

CHEN Shuping1,2, HAN Xu3and HUANG Xinwen4

(1. State Key Laboratory of Petroleum Resource and Prospecting, China University of Petroleum, Beijing 102249, China; 2. College of Geosciences, China University of Petroleum, Beijing 102249, China; 3. Exploration and Development Institute of Liaohe Oilfield, Panjin 124010, Liaoning, China; 4. Zhongyuan Oil Company, Sinopec, Puyang 457001, Henan, China)

The Dongpu Sag is a Cenozoic rift-depression basin developed in the Paleogene, within which the folds are plausible loci for petroleum exploration. Based on seismic interpretation, the folds were classified. Folding mechanisms were analyzed and the implication of folds in petroleum was discussed. Many extensional folds in the Dongpu Sag formed in the Paleogene. In terms of the geometric relationship between the folds and their master faults, the folds can be divided into longitudinal, transversal and oblique ones. According to the main controlling factors, the folds can be divided into fault-bend, fault-propagation and transfer. There were three folding stages, the Eocene, the Oligocene and the Eocene-Oligocene. The folds were formed through bed-parallel shear and bed-across shear as the results of changes in geometry, poly-phase activity, and displacement of the faults. The oil and gas traps in the Dongpu Sag were associated with the folds.

Dongpu rift; fault; fold; oil and gas

P542

A

1001-1552(2016)05-0908-011

10.16539/j.ddgzyckx.2016.05.001

2015-04-20; 改回日期: 2015-08-26

項目資助: 國家自然科學基金項目(41172124)資助。

陳書平(1965–), 男, 教授, 從事構造地質學和盆地構造分析等的教學和科研工作。Email: csp21c@163.com