細菌生物膜群體感應系統研究進展

張曙梅徐向榮徐浩

(1. 安徽工業大學機械工程學院,馬鞍山 243032;2. 安徽工業大學數理學院,馬鞍山 243032)

細菌生物膜群體感應系統研究進展

張曙梅1徐向榮1徐浩2

(1. 安徽工業大學機械工程學院,馬鞍山 243032;2. 安徽工業大學數理學院,馬鞍山 243032)

細菌生物膜群體感應系統是指細菌通過分泌信號分子并通過感知其在周圍環境中的濃度,調控某些基因的特異性表達及生理功能和生活習性的系統,是細菌生命活動的主要調控機制之一。通過對細菌生物膜群體感應的研究,可以了解其內部機理和特性,從而找到抑制生物膜有害作用的最好方法。對細菌生物膜群體感應系統的種類、特征和相關應用的研究進行綜述。

細菌;生物膜;群體感應;信號分子

細菌生物膜(bacterial biofilm,BBF)是一類或多類細菌為了更好的適應自身所處的自然環境所形成的,可以使同類或者多類細菌之間相互合作從而生成特定的成分及特定的結構,其形狀如膜狀且不可逆地附著于載體的表面,主要的組成成分是多糖蛋白復合物[1]。為了更好的適應環境,細菌都會優先選擇形成生物膜而不是成為浮游細菌。在生物膜中,細菌分泌的胞外聚合物(extracellular polymeric substances,EPS)可以保護細菌免于外界惡劣環境的影響,為細菌生長提供一道天然的有利屏障。

群體感應(quorum sensing,QS),即細菌與細菌之間的交流體制[2]。QS的概念最初在1994年,由Fuqya等提出[3],而首次發現QS現象的是Nealson等[4]通過對海洋費氏弧菌(Vibrio fischeri)的發光現象的研究。隨后科學家們證實了這種交流體制普遍存在于各種細菌中,并且發現此體制的正常運行需要一些可溶性的小分子信號分子作為信息載體,也稱為自體誘導物(auto-Inducer,AI)。細菌生物膜一旦檢測到周圍細菌的數量和濃度達到特定的閾值時,細菌便會通過所分泌的信號分子發出相應的信號,誘導細菌中特異性基因的表達,協調改變細菌之間的行為方式,一同體現細菌的相關生理特征,從而表現出單個細菌所無法獨立完成的某些生理功能和反應。因為QS現象只有在細菌濃度達到

一定閾值后才能誘導發生,故此現象也被稱為細胞密度依賴的基因表達(cell density dependent control of gene expression)。細菌QS系統可以保證細菌生物膜正常生長時所需營養物質的運輸和所產廢物的排出,避免因其過度生長而造成的生存空間和營養物質的缺乏,從而保證細菌生物膜生理功能的正常體現[5]。其次,QS系統參與調控細菌的多種生活習性及生理過程,如生物體的發光、Ti質粒的接合與轉移、生物膜的形成與穩定生長、細菌細胞的分化、抗生素的形成、胞外多糖的產生、病原微生物的毒性、細菌與生物體的共生等[6,7]。因此,對細菌QS系統的研究受到醫療醫學、環境保護、生物工程、農業工程、食品科學、仿生制造等領域研究者越來越多的關注[8,9]。本文主要介紹了QS的相關理論知識,詳細說明了QS的分類以及特征,通過對QS內部機理和習性的全面了解,從而找到抑制或消除細菌生物膜有害作用的最有效方法。

1 細菌QS系統分類

細菌QS系統的正常工作需要依靠細菌產生的信號分子,根據細菌QS系統的作用范圍,可將其分為種內QS系統和種間QS系統;根據細菌產生的信號分子,可大致分為革蘭氏陰性菌QS系統、革蘭氏陽性菌QS系統、混合型QS系統[10,11]三類。

1.1 革蘭氏陰性菌QS系統

革蘭氏陰性細菌QS系統是現今研究最多的一類,其分泌的信號分子是一些小分子內酯類分子,大部分由AHLs(N-Acyl homoserine lactones)擔當。AHLs是一類特殊的具有水溶性和膜透過性的兩親性化合物,可以利用擴散作用自由穿越或通過特定的轉運通道(LuxI/R,其中LuxI是AHLs合成酶,LuxR是調節蛋白)到達胞外,并在周圍環境中逐漸累積[12]。當細菌細胞處于低濃度環境時,AHLs便會沿著濃度梯度的方向主動的擴散,隨著內外濃度差的不斷縮小,自由擴散作用慢慢減弱,直至細胞內外濃度大致相同。當AHLs濃度達到特定閾值時,某些功能基因便會開始誘導表達[13](圖1)。

圖1 革蘭氏陰性菌QS系統

1.2 革蘭氏陽性菌QS系統

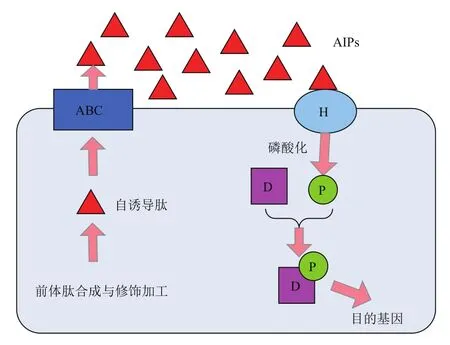

革蘭氏陽性菌QS系統的信號分子一般是寡肽類物質AIPs(autoinducing peptides),調控過程主要包括AIPs的合成、加工、分泌以及細菌對AIPs的信號響應等,其信號識別系統是雙組分信號轉導系統(two component system,TCS),細菌通過該系統來調控體內相關基因的表達[14](圖2)。因為AIPs不能自由穿透細胞壁出入細胞,因此便需要借助其他系統,如ABC(ATP-binding-cassette)轉運系統或其他膜通道蛋白,通過這些系統的作用才能到達胞外行使特有的信號功能[15]。

圖2 革蘭氏陽性菌QS系統

1.3 混合型QS系統

自然界中,在一個狹小的空間內往往存在多種細菌,故除了需要種內的QS系統,種間的QS系統也同樣必不可少[16]。有研究發現某些信號分子不僅可以存在于一類細菌中,如革蘭氏陰性菌,同樣也會在另一類細菌中檢測到,如革蘭氏陽性菌,通過這類信號分子誘導基因表達的系統則被稱為混合型QS系統。混合型QS系統不僅可以幫助細菌了解自身群體在周圍環境中的濃度變化,而且還可以清楚的了解到周圍其他細菌的濃度變化;其次,混合型QS系統在種間產生信號分子后的反應與種內的不同,種間的信號分子可以幫助細菌根據其在周圍環境中的濃度判斷自己的等級,借此來適當調整細菌自身的生理行為。因此,可同時在多類細菌中生成和存在的信號分子便可作為細菌種間交流的橋梁和工具,即作為一種通用的信號分子來進行不同細菌間的信息交流。混合型QS系統一般都具有兩條平行的感應路徑,這兩條路徑均能獨立地將信息傳遞給各自的感應調控處,誘導各自的基因表達[17]。

2 細菌QS系統的特征和原則

細菌QS系統普遍存在于各類細菌中,雖然不同細菌的QS系統依靠不同的信號分子,不同的信號分子誘導不同的基因表達,但是各類QS系統表現出來的特點特征以及存在的原則卻是基本相同的。

2.1 細菌QS系統的特征

細菌QS系統的特征從以下7個方面描述[18,19],分別是:(1)分布廣泛:QS系統不僅可以存在于細菌中,同樣也可以存在于真菌、植物、動物等生物中;(2)信號分子種類繁多:不同的QS系統會分泌不同的信號分子,即使相同的QS系統也會同時分泌兩種甚至3種信號分子,迄今已發現包括AHLs、AIPs在內多種信號分子;(3)信號分子具有多重功能:在QS系統中,各種信號分子不僅僅只具有對環境做出反應的功能,有的信號分子還具有一定的抗菌活性,有的信號分子則可以參與物質的運輸。其他異類細菌可以生成同類的信號分子,但此類信號分子調節的生活習性和生理功能卻是不相同的。這種調節機制有利于異類細菌之間的交流和聯系,以確保其本身在周圍生存環境中的有利位置;(4)信號分子生成機制各異:不同類的QS系統具有不同的信號分子生成機制,例如革蘭氏陰性菌QS系統信號分子的產生依靠的是胞內蛋白酶催化相關蛋白結合生成AHLs,而革蘭氏陽性菌QS系統信號分子則一般由細菌體內產生的前導肽經加工、修飾成為成熟的寡肽信號分子AIPs;(5)信號分子轉運機制不同:有的信號分子的轉運需要專門的運輸系統,如因AIPs不能自由的穿透細胞壁,故需借助于ABC轉運系統或 其他膜通道蛋白作用方可到達細胞外行使特異性功能,而AHLs則不需要任何轉運工具就可以自由出入細胞膜;(6)信號感應機制多樣:革蘭氏陽性菌QS系統是通過雙組分的感應蛋白感受周圍環境的變化,然后對AIPs進行感應,從而調控相關基因的表達,誘導相關生理特征的發生,而革蘭氏陰性菌QS系統的AHLs則是直接與受體蛋白結合,從而啟動相關基因的轉錄,使某些生理功能得到體現;(7)不同QS系統之間關系復雜:有的細菌體內同時共存著兩套甚至三套QS系統,有的QS系統間具有等級的調控效應,而有的則有著優先的誘導順序。不同的QS系統共同構成了一個復雜的調控網絡,共同調控著細菌的多種生理反應和生理特征,從而提高了細菌在環境中的生存率。

2.2 細菌QS系統的原則

細菌QS系統主要有4個基本原則[20-22]:(1)細菌所在群體中的每個個體都能分泌產生信號分子,只有分泌足夠的信號分子使其濃度達到閾值才能誘導相關基因的特異性表達,QS系統才能發揮功能。(2)細菌分泌產生的信號分子需要在細胞內外環境中自由擴散,廣泛分布于細菌生存的環境中;(3)受體需要實時的了解環境中信號分子的濃度,一旦信號分子的濃度達到閾值,受體需要馬上誘導相關的基因進行下一步的活動;(4)QS系統的一些相關基因能夠在接受受體誘導后及時表達,同時通過這種機制促進細菌群體中每個個體保持一致性。

3 細菌QS系統的應用

細菌QS系統可以促進細胞之間的信息交流,同時也是生物膜形成與穩定生長至關重要的影響因素,因此研究細菌的QS系統,可以幫助我們了解細菌與細菌、細菌與環境之間的交流與聯系,從而利用QS系統來控制細菌的生活習性和生理功能。

應用QS系統可以抑制疾病的傳播,這也是細菌QS系統最主要的應用。首先,通過QS系統抑制相關致病信號分子的分泌與累計,或者生成令信號分子滅活的信號分子降解酶,從而抑制了致病基因的表達,降低細菌的感染能力;其次,由于QS系

統的信號分子參與細菌生物膜形成的分化階段,故可以通過抑制QS反應來干擾細菌生物膜的正常形成過程,從而減弱細菌對藥物的抗藥性,縮減細菌的生命周期;再次,通過合成QS系統的信號分子類似物,使其與真正的信號分子競爭同環境中的受體蛋白結合的機會,破壞細菌的調控機制,從而抑制其QS系統的正常功能,使病原菌失去致病力[23]。

4 結語

QS系統是細菌主要的調控和交流機制,細菌利用其可以方便的感知周圍環境中自身或其他細菌的濃度變化,并借此來調控細菌內某些特定基因的表達,從而改變細菌的某些生理功能和生活習性,抑制或消除細菌的有害作用。但是,由于QS系統分布面廣,信號分子的種類和功能多樣,各機制之間的協調關系各異,且不同QS 系統之間關系復雜,所以迄今為止人們對其認識還不夠全面。因此,我們應嘗試多種方法,如建立數學模型模擬QS系統來掌握細菌QS系統的機理,了解影響其作用的因素,從而探明如何控制QS系統才能準確高效的達到我們的目的。只有在充分了解如何調控細菌的QS系統的基礎上,才能將其更好地運用到醫學、生產及生活等方面上,為人類發展作出貢獻。

[1] 周濤, 徐向榮, 徐浩, 等. 基于滲透壓理論對細菌生物膜生長的研究[J]. 井岡山大學學報:自然科學版, 2014, 5:33-37.

[2]Simoes M, Mergulhao F. Biofilms in Bioengineering[M]. New York:Nova Science, 2013:85-122.

[3] Brelles-Mari?o G, Bedmar EJ. Detection, purification and characterization of quorum-sensing signal molecules in plant-associated bacteria[J]. Biotechnology, 2001, 91(2-3):197-209.

[4]Nealson KH, Platt T, Hastings JW. Cellular control of the synthesis and activity of the bacterial luminescent system[J]. Bacteriology, 1970, 104(1):313-322.

[5] 陳 靜, 劉顯軍, 邊連全, 等. 細菌生物膜及細菌群體感應系統的研究進展[J]. 江蘇農業科學, 2010(5):32-33.

[6] 周寧一. 環境因素對細菌群體感應的影響[J]. 微生物學通報, 2015, 42(2):436-436.

[7] Tay SB, Yew WS. Development of quorum-based anti-virulence therapeutics targeting gram-negative bacterial pathogens[J]. Molecular Sciences, 2013, 14(8):16570-16599.

[8] Liaqat I, Bachmann RT, Edyvean RG. Type 2 quorum sensing monitoring, inhibition and biofilm formation in marine microrganisms.[J]. Current Microbiology, 2014, 68(3):342-351.

[9] Wu D, et al. Sodium houttuyfonate affects prod-uction of N-acyl homoserine lactone and quorum sensing-regulated genes expression in Pseudomonas aeruginosa[J]. Front Microbiol, 2014, 5:635.

[10] 梁心琰, 阮海華. 細菌群體感應及其在病原菌防治中的應用[J]. 生物技術通報, 2015(1):33-38.

[11] 張曉兵, 府偉靈. 細菌群體感應系統研究進展[J].中華醫院感染學雜志, 2010, 20(11):1639-1642.

[12] 郭靜, 李慕巖, 孫朋, 等. 細菌群體感應及其研究進展[J].國際檢驗醫學雜志, 2012, 1(1):58-60.

[13] Lee P, Tiina A, Andres M. Quorum sensing and expression of virulence in pectobacteria[J]. Sensors, 2012, 12(3):3327-3349.

[14] Byoung-Heon K, Fang X, Ramona P, et al. Developmental control of apoptosis by the immunophilin aryl hydrocarbon receptorinteracting protein(AIP)involves mitochondrial import of the surviving protein[J]. J Biol Chem, 2011, 286:16758-16767.

[15] 王楠, 魏云林, 唐兵, 等. 群體感應及其介導的抗噬菌體研究進展[J]. 中國微生態學雜志, 2014, 26(1):114-118.

[16] 陳樹林, 黃彬. 銅綠假單胞菌群體感應系統的研究進展[J].中國微生態學雜志, 2012, 24(12):1140-1142.

[17] Atkinson S, Williams P. Quorum sensing and social networking in the microbial world[J]. J R Soc Interface, 2009, 6:959-978.

[18] 崔艷華, 曲曉軍, 董愛軍, 等. 細菌群體感應系統的研究[J].生物技術通報, 2009(4):50-54.

[19] 王立燕, 劉永生. 細菌群體感應種類及其信號分子的研究進展[J]. 中國預防獸醫學報, 2015, 4:318-320.

[20] 許玉彬, 張穎, 王淼, 等. 細菌群體感應研究進展[J]. 河南農業科學, 2013, 12(12):16-19.

[21] Rutherford ST, Bassler BL. Bacterial quorum sensing:its role in virulence and possibilities for its control[J]. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, 2012, 2(11):705-709.

[22] Antunes LC, Ferreira RB, Buckner MM, et al. Quorum sensing in bacterial virulence[J]. Microbiology, 2010, 156:2271-2282.

[23] 葉姜瑜, 譚旋, 呂冰, 等. 細菌群體感應現象及其在控制膜生物污染中的應用[J]. 環境工程, 2013, S1:196-199.

(責任編輯 狄艷紅)

Research Progress on Quorum Sensing System of Bacterial Biofilm

ZHANG Shu-mei1XU Xiang-rong1XU Hao2

(1. College of Mechanical Engineering,Anhui University of Technology,Ma’anshan 243032; 2. College of Mathematical Science and Engineering,Anhui University of Technology,Ma’anshan 243032)

The quorum sensing system of bacterial biofilm is the one that the bacteria secrete signaling molecules and sense their concentration of the surrounding environment so that to regulate the expressions of certain specific genes,and to change some physiological functions and life habits of bacteria. It is one of the main regulatory mechanisms in bacteria. Based on the research of the bacterial biofilm’s quorum sensing,we can understand its internal mechanism and features,and find the best way to inhibit harmful effects of biofilms. This review focus on bacterial biofilm’s quorum sensing,such as the types,the characteristics and the related applications.

bacteria;biofilm;quorum sensing;signal molecules

10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2016.12.004

2016-05-10

國家自然科學基金項目(31300125)

張曙梅,女,碩士研究生,研究方向:生物力學;E-mail:zsmzsw118@sina.com

徐向榮,男,教授,研究方向:生物力學及機器人運動軌跡規劃;E-mail:xuxr@ahut.edu.cn