南通特教中心的“第一哲學”

●成尚榮

南通特教中心的“第一哲學”

●成尚榮

本文詮釋了百年名校南通特教中心“第一哲學”的文化基因及其核心價值、核心理念。

第一哲學;核心價值;核心理念

編者按:1916年,我國著名實業家、教育家、社會活動家張謇先生滿懷人道主義精神,創建了南通狼山盲啞學校,首開中國人自辦自教特殊教育先河。100年春華秋實,南通特殊教育中心秉承張謇教育思想,努力開拓現代特教之路,形成了融學前康復教育、九年制義務教育和中等職業教育為一體的較為完善的特殊教育體系,實現了從“第一所”向“第一流”的歷史跨越。

一、南通特教中心有自己的哲學。他們的哲學,不妨叫作“第一哲學”。

辦學校、辦教育應當有自己的哲學。

哲學是高深的,但又是可以觸摸和理解的;哲學是神圣的,但又是平易可以親近的,因為蘇格拉底已“把哲學從天上傳到了人間”[1]——哲學在生活中一直陪伴我們。

哲學是穿著衣服的。穿不同的衣服就有不同的表情和不同的行走姿態。黑格爾曾說,做哲學穿兩種不同的衣服,有兩條道路,一條是“普通的道路,在這條道路上,人們是穿著家常便服走過的;但在另一條道路上,充滿了對永恒、神圣、無限的高尚情感的人們,則是穿著法座的道袍闊步而來的”[2]。黑格爾以后的哲學仍然走在這兩條道路上,不過,“普通的道路”更加寬闊,更加通暢。我們正是“穿著家常便服”走在“普通的道路”上的人,并不喜歡“穿著法座的道袍”的人板著面孔的一本正經的說教。當然,我也相信,即使走在“普通的道路”上,也充滿了對永恒、神圣、無限的高尚情感。

張謇先生自創辦南通師范學校及其附小,創辦狼山盲啞學校始,就創建了自己的教育哲學。他的教育哲學很豐富,可以有多種概括,“村落主義”就是其中閃爍著異樣光彩的哲學和思想。張謇先生的哲學思想自會傳給盲啞學校的后來人,傳給盲啞學校。因此,盲啞學校,如今的南通特教中心是有自己的教育哲學的,他們一直穿著閃著道德、仁愛之光的“家常便服”走在普通而又神圣的道路上,在特教這個特殊的“村落”里創造著耀眼的業績,承繼著并發展著張謇的教育哲學思想。

南通特教的哲學是什么?我以為是“第一哲學”。這兒的“第一哲學”與亞里士多德的“第一哲學”不同。亞氏的“第一哲學”指的是,在所有哲學中起著前提作用的、為其他哲學提供基本概念和基本規律的哲學;我們這兒所說“第一哲學”是勇立潮頭、敢為人先、追求一流的哲學。用他們自己的話來說,就是“從第一所邁向第一流”。這種“第一哲學”原本就是他們的文化基因,一直存活于學校的生命機體中,它不是外加的,而是內在的,是自己生成的。

“第一所”,是指中國第一所國人自辦自教的特教學校,言其創辦時間之最早;“第一流”,是說南通特教中心,百年滄桑、百年追尋以后,百年夢想的實現,在各個方面取得的輝煌,言其辦學質量、水平之高。從第一所走向第一流永遠是個過程,因此,“第一哲學”不是完成的哲學,而是追求的哲學,不是既成的哲學,而是充滿不確定性的過程哲學,如果作個解釋:“第一哲學”是一種特別的情懷,充溢著中華民族的情懷、教育的情懷、對殘障孩子深切愛的情懷;“第一哲學”是一種特殊的精神,自強不息的精神、進取的精神、奮斗的精神;“第一哲學”是獨特的價值判斷與理想追求,有著崇高的信念、信仰與信心,有著中華民族的自尊、自信與自豪。對南通特教中心的“第一哲學”我們報之以真誠的肯定與贊許,向“穿著家常便服”走在“普通道路”上的南通特教中心的校長、教師致敬。

二、南通特教中心“第一哲學”的核心價值:中國品格、中國風格、中國特色。

專家教授對南通特教中心有過這樣的評價:“南通創辦特殊教育開華人之先河”,“在我國特教史上具有里程碑的作用”。評價恰如其分,里程碑的意義究竟在哪里?

其一,開華人創辦特教之先河。20世紀初,四萬萬人口的中華文明古國竟然沒有一所中國人自己開辦的特教學校。張謇先生深感憂慮和焦慮:“貧則乞食,富則逸居”的現實,以及“盲啞累累,教育無人”的事實觸動他的心靈。另一個殘酷的事實是,外國人在煙臺等地卻開辦了盲啞學校。鮮明的對比,張謇先生不只是憂慮、焦慮,更多的是痛心。他出于民族自尊心,出于對殘疾兒童的仁愛之心,出于教育的自覺而帶來的責任心、使命感,不僅致函江蘇按察使,而且親自鬻字籌款,吁請社會賢達捐資,然后購置土地,啟動辦學工程。就這樣,以中國土地名命名的、中國人自己任校長的“南通狼山盲啞學校”于百年前的1916年11月25日創辦并開學。這所學校的創辦,告訴國人,自此,中國人有了自己的特教學校,中國人是有志氣的、有能力的、能創新的;告訴世界,中國雖然貧弱,但不軟弱;中國雖落后,但不愚昧。這對于中國,是破天荒的第一所,它也是可以載入世界特教發展史的。這確是熠熠閃光的里程碑。

其二,揚中華民族優秀文化傳統。狼山盲啞學校充滿著中國文化元素,彰顯著中國人的文化理念。其校訓為“勤儉”。這一中華民族品格召喚著學生,滋養著學生的心靈。其辦學宗旨為“自立謀生”,其中中國人的獨立精神、謀生能力、生存方式不言而喻。其核心目標為“始在收教育之效”,“而終在收慈善之效”。教育是慈善之舉,是道德事業,這一教育的本質盡在“教育之效”和“慈善之效”之間,仁愛之心也盡在核心目標之中。其教學內容為“以生利教育為中心”。對勞作的重視,對技術的尊重,對生活幸福的遵從,對明體達用的認同和實施是顯而易見的。其基本的教學方法為:“期以心思手足之有用,彌補目與口之無用。”而且教學方法基于一種信念:盲童“讀講明晰無少遺,與明目者無異”。在張謇先生看來,在特教中心的老師看來,特殊兒童的特殊之處不在殘障,而在他們可以和正常兒童一樣,因此,這樣的特殊之處才是偉大之處。以上這些,都是在中華民族優秀的文化土壤里生長起來的,具有中國文化的品格和風格,這所學校真正是中國的。這是具有里程碑意義的。

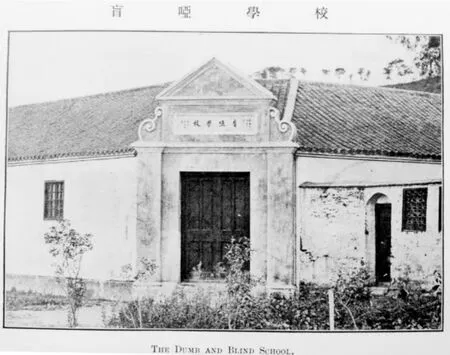

1916年學校建立,張謇先生親筆題寫“盲啞學校”門額 攝影 戴美

其三,育特教教師的素養。具有中國品格和風格的特殊教育,往往集中體現在教師身上。對此,張謇先生的要求是:“盲啞教師與不盲啞教師,又有不同者。蓋盲啞教師,茍無慈愛心和忍耐心者,皆不可任,固不純恃學業之優為已足盡教育之責也。”慈愛心、忍耐心,點擊了特教教師素養的文化特質。眾所周知,愛的教育風行世界教育領域,但愛的教育絕不是西方教育的專利,我們中國也有關于愛心的文化表達:學業之優、教育之責,不是特教教師素養的全部,而慈愛心、忍耐心則是素養的關鍵。慈愛心、忍耐心折射出的是中華優秀文化的倫理道德的本色與底色。南通特教中心教師們有一種特殊的表情,這樣的表情是由教育的本質、特殊教育的特質和中華優秀文化傳統的精髓鑄造而成的。外在的表情實際上是內心的證據。

值得注意的是,南通特教中心的中國品格和中國風格,并不靜止,更不封閉,他們始終呈打開的狀態,向西方開放,向世界開放,向未來開放,與國外的同行交流、對話,尊重并吸納西方特殊教育的理論、理念、經驗。比如,練習排舞。排舞源于20世紀70年代的美國西部鄉村舞曲。南通特教中心在研究以后認為,排舞作為一種國際性的健身運動,中國學生也可以學,于是他們大膽引進,成立了天虹排舞隊,結果是孩子們喜歡,家長歡迎,社會認可,國際上給予贊揚,如名字一樣,像是天上的一片彩虹。可見,南通特教有開放的胸懷,尊重并吸納人類文明成果,向西方文明學習,并不影響中國特色,相反,正表明這是一種中國品格和風格。

盲音樂課 攝影 戴美

三、南通特教中心“第一哲學”的核心理念:人永遠是目的,學生發展永遠第一。

哲學關心人、關注人、發現人的意義,構造幸福人生;哲學朝著日常生活轉向,已成為哲學發展趨勢,這一趨勢更關心人、關注人;尤其是特教學校,殘障兒童首先是人,其次才是有障礙的人。因此,無論從哪個角度審視,“第一哲學”的“第一”都應當是人,必須認同、堅守、踐行“人永遠是目的”這一核心理念,否則,就不是真正意義的哲學,更不是“第一哲學”。在這里,“第一哲學”之“第一”指的是教育的終極意義。南通特教中心就是這么堅守的。

為了突顯這一核心和目的,南通特教中心通過教育科研來深化認識、提升立意和有效落實,那就是全人教育的課題研究。從這一課題名稱來看,“人”是教育的主語,“全人”是教育的目的,一切為了人的發展,為了人的一切。他們認為,“全人教育”是教育的標舉,是教育的一面旗幟,用清華大學謝維和的話來說,這是教育的一盞“頂燈”。

閱讀南通特教中心全人教育研究的材料,有許多鮮明的印象,所有印象都指向了“人”“第一”。首先,對殘障兒童的認識與發現:“視障不是缺陷和不幸,僅是特點和不便而已”,“全人教育是殘障兒童的需要和權利”。而且,他們還這么認為,“視障兒童因視力缺陷,某些方面的發展可能會與正常兒童有些差距,但有些方面的發展又因其潛能的開發而超出正常兒童”。這些認識與發現,猛烈地沖擊陳舊、落后的兒童觀、教育觀和發展觀。堅持這么去看待、對待學生,才是最為根本的“全人”。其次,全人教育的內容,規定為三個方面:悅納自我、熱愛世界、幸福生活。這三個方面既是教育內容,也是教育目標。從悅納自我開始到熱愛社會、熱愛世界,最后成就自己的幸福生活。這是目標與內容的完整結構,體現的是“全人”的內涵:能完整把握自己、把握生活、把握世界的人。再次,在教育策略上,對自我審視策略尤為重視。他們這么認為,“自我的本質是先天的道德感”。意思非常明確,只有全面、客觀地認識自我、調適自己,才可能使自己成為一個“全人”。另一個重要意思是,假若不能這么去操作,就是不道德的——全人教育首先是道德的。第四,學科整合的方式。全人發展需要綜合素養,綜合素養需要課程整合和教育的統籌。南通特教中心,堅持以學科整合的方式,體現學生發展的整體性。這樣,全人教育就有效地落實在課程和教學中。

南通特教中心在“第一哲學”的引領下,還孕育著學校發展的“第一動力”——對訓練的堅守、對理想的追求、對愛的教育的深刻認知;還培育著“第一標志”——教師良好的素養,既有一般的教育素養,又有特殊的專業素養,他們心中永揣著“第一”的夢想。核心價值、核心理念、核心動力、核心標志……這一切彰顯著“第一哲學”的思想,也豐富著“第一哲學”的內涵。在這盞頂燈的照耀下,南通特教中心,不忘初心,不斷前行,永遠從“第一所”走向“第一流”。

[1][2]費爾南多·薩瓦特爾.哲學的邀請[M].林經緯,譯.北京:北京大學出版社,2007.

(作者單位:原江蘇省教育科學研究所,210000)

G760