論“筆墨互為”

——以元人為例

□ 邱 平

論“筆墨互為”

——以元人為例

□ 邱 平

“筆墨互為”是指筆墨的完全融合,自此筆墨再也難以分離。但其中筆、墨二者并不是平等的,而是以筆為主導。談“筆墨互為”大致會涉及兩個方面:其一,發生在形體內部,也就是“工筆畫”中要暈染的部分;其二,發生在“輪廓線”上。這兩方面在“互為”的過程中基本上是同步進行的,也正是這兩者構成了“筆墨互為”的理論基礎。“筆墨互為”最為典型的畫家是元代黃公望和倪瓚,他們具有一套與前人(唐、五代、兩宋)完全不同的“互為”體系,而這個體系中又有著明確的主從秩序,即筆←墨←色(←表示從屬關系),這里以元初的“復古”作為引證。

一、摹古

1. 錢選

我們在談元代初期的筆墨特征時,選取錢選作為研究對象,更多地是因為他代表了“古人”(主要指唐、五代人)的面貌。對他的研究具有兩方面的價值:一方面他開啟了元代繪畫的序幕,對其后的元代畫家有著很深的影響;而另一方面,我們又可以通過錢選來推測唐、五代人的繪畫面貌,這也是受制于那個時期的傳世作品極少且大多存在爭議的現實情況而被迫選擇的研究途徑。

作為“復古”理論的發起人,錢選在行動上也確實履行了自己的主張,《穰梨館過眼錄》卷五“錢舜舉設色山水”載董其昌跋:

趙伯駒、趙伯骕皆學李將軍父子,精能之極。雖趙吳興臨仿但得其意度,唯錢舜舉尺寸擬之,幾無遺恨,此卷是已。董其昌。①

又,顧嗣立《元詩選二集·習懶齋稿》:

錢選字舜舉,號玉潭,吳興人。宋景定間鄉貢進士。年少時,嗜酒,好音聲,善畫。山水師趙令穰,人物師李伯時,花木翎毛師趙昌,皆稱具體,用筆高者,至與古人無辨。嘗嘗借人《白鷹圖》,夜臨摹裝池,翼日以所臨本歸之,主人弗覺也。②

“尺寸擬之,幾無遺恨”“皆稱具體,用筆高者,至與古人無辨”都說明錢選的復古是嚴格恪守古人原本的,而趙孟頫則是“但得其意度”。所以就此可以推知,錢選的作品在細微的筆墨技巧上比趙孟頫更能夠代表古人的真實面貌。如錢選的《浮玉山居圖》在筆墨技法上就完全復制了《溪岸圖》,其中巖石的表現手法是一種極為纖細的線皴,因為是紙本,所以墨色變化更為顯著且干筆更多(圖1)。也就是說,除了繪畫媒材發生了變化之外,其它方面,至少是在山石的畫法上,錢選是完全忠于董源的《溪岸圖》的—順著石頭的輪廓和肌理用細密的線條排列出來,更像被排放整齊

的麻線。錢選之所以用這種效法,或許只是一種偶然,但也可以視作這是錢選在分析《溪岸圖》莫可明辨的巖石筆法后得出的結果。

圖1-1 [元]錢選《浮玉山居圖》中巖石表現手法

圖1-2 [五代]董源《溪岸圖》中巖石表現手法

圖2 [元]何澄《歸莊圖》中山石、樹木皴后的渲染都留有明顯的筆痕

從巖石最終完成的效果來看,錢選采取了從勾勒到皴再以渲染結束的三個步驟,這與《溪岸圖》上的巖石結構所采取的渲染辦法基本一致,只是錢選采取的是更便利、更適于表現筆性的方法③。“古涪翁”鄧文原也在這幅畫后邊留有題跋:“董元之石,韋偃之樹,畫史俱列上品。此圖能兼二妙,真舜舉得意筆也。”

其實《山居圖》繼承董源的那種線皴加渲淡的手法,最早可以追溯到王維,正如姚綬在跋文中所述:“題《山居圖》后,廿年前余閱錢舜舉《山居圖》于璜溪沈悅梅宅,生紙用筆,得王右丞家法,綠淺墨深,細膩清潤,真與唐人爭衡……”

綜上所述,錢選雖然選擇了紙本(區別于唐、五代盛行的絹本),其“破墨”仍舊是如“古人”一樣的細致入微的“渲淡”,它尚未“進化”為后面我們將要論及的黃公望的那種一蹴而就的“破墨”。從《浮玉山居圖》中的筆墨特點可以看出,錢選所沿襲的“界墨”仍然是獨立的、清晰的,沒有完全與后施的渲染融成一片—他的渲淡能夠“破”的原因還在于,用淡墨來彌合“界墨”之間的“溝壑”,從而讓墨線變得不再突兀—和古人別無二致。

錢選在筆墨上對于古人的繼承當然是不折不扣的,但有一點我們卻不能忽視—他所使用的媒材是紙本,而不是絹本—在這點上他并沒有老老實實地“復古”。當然這也使他遇到了“水土不服”的尷尬—在紙本上的渲染是有筆痕的,不能做到像在絹本上一樣均勻—這不得不說是一種“泥古”,即筆墨技法并沒有隨著媒材的改變而相應地改變。這種“困境”的化解還有待誕生出一套新的,針對于紙本的技法體系。錢選身上的這種問題在元代初期并非孤例,一般都是在由“院畫”轉入紙本的情況下產生的,比如何澄《歸莊圖》(圖2)山水配景中對山石、樹木皴后的渲染都留有明顯的筆痕,顯然不如在絹本上均勻、精致。再如姚廷美的《雪江漁艇圖》就是他學習“李郭”的典型之作,在皴染上也基本沿襲了在絹本上使用的方法,所以也同樣存在著和何澄相似的問題。這樣的例子可以說是不勝枚舉,時間上也不僅僅限于元初,而是遍及整個元代乃至元代以后,但都有一個共同點,就是都發生在那些“食古不化”的畫家身上,所以這些畫家最終流入畫史支脈,也是必然。

2.“趙王體系”

雖然元代早期繪畫是以錢選作為開端的,但成就最為突出、對后輩影響最大的還應屬趙孟頫。受錢選的影響,他也同樣提倡“復古”,并且在實踐上履行了他的主張,可以說他將之前各個時代的風格都重新演繹了一遍:一種是以勾、染結合為特征的晉唐風格,如《謝幼輿丘壑圖》《吳興清遠圖》等;一種是師法董巨的,以直皴為主,如《鵲華秋色圖》和《水村圖》,兩者分別繼承了董源的兩種模式—著色和水墨;還有一種是師法北宋的,多以側筆皴擦,如《重江疊嶂圖》④。所以趙孟頫的面貌是多樣的,他的價值很大程度上在于“承接”。

但與錢選不同,趙孟頫的“復古”并不力求百分之百地逼近古人,用董其昌的話說就是“臨仿但得其意度”。觀察他的用筆,可以發現他的皴不同于錢選的那種緊密而飽含水墨的“界墨”,而是呈現出一種虛和的“文人氣”,像《水村圖》中的披麻皴,就大致用的都是粗澀的干筆,而且毫不拘謹,具有行草書的品質,而這正是錢選所缺少的。

王蒙雖在年齡上與倪瓚屬于同一輩分(比倪瓚還要小七歲),但他在筆墨上卻更接近元初的趙孟頫,并沒有表現出后生理應具有的銳氣,他的個人面貌也許只能體現在皴法的形態上—牛毛皴是否由他發明雖難以考證,但它的確已經成為了王蒙的代名詞。

據畫史所述,王蒙所學過的“古人”包括李昇、王維、荊浩、董源、巨然以及趙孟頫等人,他對古人的學習是廣泛的,這和趙孟頫有著驚人的一致,因為趙孟頫也是遍臨諸家的,而且學得非常貼切到位,二者皆有著“大匠”的水準—對古人的模仿能力固然令他人難以匹敵,但也出讓了一些個人的“意志”—他們更專精于“繪畫”,而不是“人”。從這一點上看,也應該將這二者劃歸一類。正如董其昌題《溪山風雨圖》云:“元四大家黃子久、吳仲圭、倪元鎮皆以董巨為師,有本家筆,未嘗旁出。惟王叔明取材甚多,其于前人各體,無不肖似,此冊十幅是已……”⑤

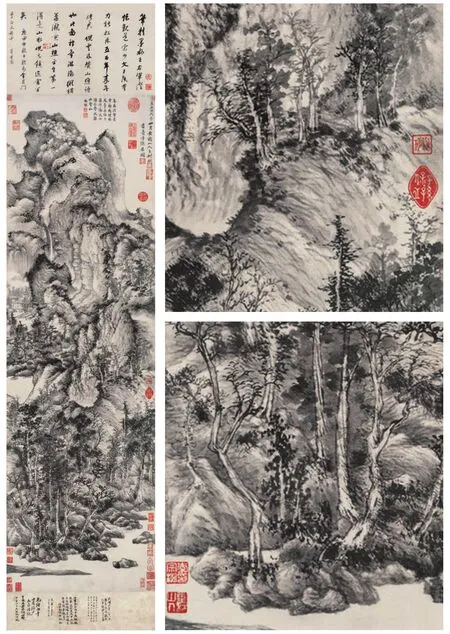

現藏于故宮博物院的王蒙《溪山風雨圖冊》是一組以學習古人為宗旨的冊頁,共十開,每一頁皆有出處—仿董、巨、李、郭以及二米。其中只有仿米氏云山的一頁中運用了“破墨”(圖3),當然這也是對古人按部就班的臨仿,因為二米“墨戲”本來就有“破墨”,而且是技法上頗可稱道的亮點。而在其他幾頁中,就沒有出現“破墨”:無論是樹木還是山石,皴線的筆跡周圍都是清晰、明確的,皴線之間也是彼此獨立的—染自為染,皴自為皴,皴與染互不相涉(圖4、圖5、圖6),這就說明王蒙在仿二米以外的其他幾家的時候,都沿襲了他們那個時代的筆墨技法,因為無論是董巨,還是李郭,皴和染還都是分開的。

《青卞隱居圖》(圖7)與《溪山風雨圖冊》不同,更具有“寫”的味道,行筆縱橫脫落,不拘繩墨,且布置繁密,濃淡干濕的皴線彼此交錯疊加,富有松厚渾化的氣質;此種情況很容易讓我們誤認為王蒙在其中運用了“破墨”的手法,但其實這是無意為之的,由于皴線排布得過于繁密,就產生大量的交錯,進而造成皴線之間的“互破”,尤其是對一些淡而濕的皴線,著實能夠產生類似于“破墨”的效果。但我們不要誤認為這就是那種標準的“筆墨互為”。我們可以選取圖中任意一塊山石的用墨進行分析,這是圖中靠右邊的一部分,畫的是山的一條支脈,這里皴線的排布比較稀疏,更

容易看清皴和染的關系,可以發現在這里皴和染仍然是互相獨立的,當然皴線由于使用了干、淡墨,所以顯得不太突出,但筆跡仍然是清晰可見的;而染的部分主要是用不濃不淡的中間墨來覆蓋的,沒有模糊原本的皴線。我們還可以從圖畫的底部截取一整塊畫面,從整體上進行觀察,也能夠獲得相似的印象。所以,通過對《青卞隱居圖》的分析我們就可以得知,即便是王蒙中“寫意性”最強的一路,也沒有采取“破墨”的手法,至多只能是皴線交織所產生的模糊感,而這顯然是無意識的“破”。

王蒙的用色和用墨一樣也同樣是“傳統”的,都是脫離于“筆”之外的—后文中將要談到的黃公望的那種墨色互用的傾向,在王蒙那里是看不到的,從這點看,王雖然比黃年幼,但在筆墨上卻更加保守。《式古堂書畫考》卷五十一載:“黃鶴山人《湖山清曉圖》卷,宋錦邊綾本,高八寸,長五尺余,著色湖山,掩映清暉,樓觀參差,漁舟上下,仿右丞著色法,非元以后人蹊徑。”《葛稚川移居圖》《具區林屋圖》和《太白山圖》就使用了這種“著色法”(圖8)—以夾葉法勾廓樹葉,再以純度很高的顏色直接點染。這種“一道湯”,不同于唐人的反復積染,所以顯得更加地生辣刺眼。

在對王蒙的整體情況及其具體的筆墨特征進行研究之后,我們就可以得出這樣的結論,王蒙和趙孟頫在復古上所表現出來的態度基本上是相同的,都是向前代名家進行嚴肅而系統的學習,且都達到了精湛的藝術造詣,絕對堪稱文人中的“畫家”;而在筆墨上,他們的手法也極為相似,都是恪守前人的成法,即皴自為皴,染自為染。如果需要對元代畫家的風格作細分的話,他們就顯然應該被劃歸到一起,且稱作“趙王體系”。

3. 吳鎮

吳鎮給人以不同于其他元代畫家印象的重要原因就是不惜墨,并且是皴染自為的,也就是說在用墨這個角度上他更接近五代、兩宋;但另一方面,他粗壯的線皴卻比他追慕的董、巨更加簡率而放縱不羈,富有文人的“逸氣”。另外,他的皴法中還有一種從南宋引進的純以側鋒取勢的面皴,并經常在一幅畫中與線皴交替使用,例如在《草亭詩意圖》中近景的一組山石中就出現了兩種皴法,中間運用的是柔和的線皴,而周圍的山石卻用“斧劈皴”來表現,顯得頗為硬朗(圖9)。詹景鳳也見過類似的作品,他在《詹東圖玄覽編》“吳仲圭大幅絹畫山水”中這樣描述:“全運一墨,不著色,蓋兼董源、夏圭二家之意,古雅溫潤,仲圭用意筆也。”⑥

我們不妨再以這幅畫為例來分析他的皴染關系,雖然此圖是在紙本上完成的,但皴染的關系卻和在絹本上別無二致,都是皴染自為的。將之和絹本的《秋江魚艇圖》比較,就可看出二者的筆墨手法是基本相同的。這樣看來,他的情況還是比較復雜的。但從總體上看,吳鎮的畫主要繼承的還是巨然。正如顧復所言:“當世游藝于畫者,有一變者焉,有再變三變者焉。惟仲圭師資巨然,童而習之,老而謹守勿替,死則以和尚題墓者,如巨然付法衣授拂子,道人以身許之,至死不背其師之意。”⑦

二、以筆統墨、以墨統色

這一節的命名之所以以“筆”為中心,是因為黃公望、倪瓚對于趙孟頫的“以書入畫”的不折不扣的繼承,正如吳歷所云:“大癡晚年歸富陽,寫富春山卷,筆法游戲如草篆。”⑧

從黃公望的傳世畫作來看,他有“古”“今”兩種面貌。一種是繼承五代、北宋,色染(淺絳)的如《丹崖玉樹圖》和《天池石壁圖》,墨染的如《九峰雪霽圖》(圖10),這類作品均是絹本,所運用的皴線都基本上以濕筆、中鋒為主,顯得非常單純、稚拙,皴線與皴線之間缺乏柔和的過渡,后用墨(色)細染凹凸,方可成畫。這與趙孟頫《洞庭東山圖》的手法基本相同,它們都可以上溯至董源,體現了黃公望師古的一面,也許只有通過皴線的排布才能將他們與古人區分開來—因為元代畫家的描繪物象的態度總是以取勢為要,意到即止,不像唐、宋人那樣面面俱到,所以會顯得較為疏朗,且富有節奏感;而另一種是在董源的“披麻皴”的基礎上發展而來,增加了“破線為面”的技巧,也就實現了“筆墨交融”,如《富春山居圖》中山腳的描繪就是“用水筆破”的,它不像王蒙的那種即便到了山腳皴線還是彼此分清,然后再整體施染以作補充的手法(圖11)。顯然黃氏在此圖中是沒有采用五代、北宋畫的那種“千錘百煉”的施染的,他用的基本上都是皴,“水筆”如果還可以稱作染的話,也僅僅是“皴染”,是“一染而就”的。這種技巧在黃公望的《寫山水訣》有詳細的描述:“坡腳先向筆畫邊皴起,然后用淡墨破其深凹處……皴法要滲軟,下有沙地,用淡墨掃,屈曲為之,再用淡墨破。”又說:“用描處糊突其筆,謂之有墨,水筆不動描法,謂之有筆,此畫家緊要處。山石樹木皆用此。”

圖3 [元]王蒙 溪山風雨冊之一 28.3×40.5cm紙本水墨 故宮博物院藏

圖4 [元]王蒙 溪山風雨冊之二 28.3×40.5cm紙本水墨 故宮博物院藏

圖5 [元]王蒙 溪山風雨冊之三 28.3×40.5cm紙本水墨 故宮博物院藏

圖6 [元]王蒙 溪山風雨冊之四 28.3×40.5cm紙本水墨 故宮博物院藏

黃公望“淡墨破”(或“水筆”)的目的在于“化線為面”,即用“糊突”筆線的方法打破筆痕之間的突兀之感。這在唐宋畫家習慣使用的絹上是很難完成的。絹具有較弱的吸水性,如果在墨線尚未干透的邊緣用淡墨去破,很有可能完全失去先前的筆痕,單單形成一個平板的

塊面,而在吸水性較好的紙上則不然,水墨會較快地滲入,淡墨(或水筆)就無法完全融解原有的皴痕,同時又能夠化解堅實的皴痕,使其邊緣洇散起毛,迷蒙不清(這通常需要大量地用水,才能達到“破”的目的);另一方面,黃公望也成功地實現了筆線對于體面的統御:這種“破”在“見筆”這一點上是與皴法相同的,不同的只是換成了濕、淡墨或純用清水而已,此時宋代所殘留的染法就被替代了,它對于體面的表現已經納入了“筆”的范疇之中。

黃公望對筆墨的改造,最終使得觀者難以分清何為筆,何為墨。他所謂的“用描處”,是指皴法,也就是易于見筆的地方,而要求其“糊突”,則又不希望筆痕過于顯著;相反,所謂的“水筆”則是指淡墨施染,而“不動描法”則是要求“寫”出,而不是暈染或者平涂。這種筆中有墨、墨中有筆的取法,是一個筆與墨相互吸納,同時也相互消解的過程,在這個過程中,二者都用對方的營養彌補了自身的缺憾,但同時也都為容納對方而割舍了一部分自身原有的屬性。到這里,荊浩的《筆法記》中所述的“吳道子山水有筆而無墨,項容山水有墨而無筆”的筆墨之爭,也就暫時得以平息了。

《歸石軒畫談》載李竹懶《六研齋》筆記云:

大癡為孫琳作。時年八十二。此幅小作屏嶂,下多石臺,體格俱方,以筆腮拖下,取刷絲飛白之勢,而以淡墨籠之,乃子久稍變荊關法而為之者,他人無是也。然亦由石壁峻峭者,其棱脈粗壯,正可三四筆取之,若稍繁絮即失勢耳……⑨

“用筆腮拖下”表明黃公望的用筆不是純粹的中鋒;“以淡墨籠之,乃子久稍變荊關法而為之者,他人無是也”指的正是他于生紙之上的“破墨”之法,是他人(或指趙、王)所沒有的,是“獨創”的,它對荊關在絹本上的“破墨”法進行了改進;“正可三四筆取之,若稍繁絮即失勢耳”表明黃公望的畫是“平面化”的,是不追求層層疊加所能產生出來的深厚的“體面感”的。

圖7 [元]王蒙 青卞隱居圖 140×42.2cm 紙本水墨 上海博物館藏

單就黃公望皴法的形態看,源于董、巨以中鋒為主⑩,而倪瓚卻發展出一種正側兼備的“折帶皴”。明代董其昌云:“作云林畫需用側筆,有輕有重,不得用圓筆,其佳處在筆法秀峭耳,宋人院體皆用圓皴,北苑獨稍縱,故為一小變,云林、黃子久、王叔明皆從北苑起祖,故皆有側筆,云林其尤著也。”朱謀垔則說“趙吳興猶遜迂翁,其胸次自別乎。董玄宰云,云林仿關仝不用正鋒,乃更秀潤,所謂師法舍短”;清人王翚在題跋中也提到“正鋒、側鋒各有家數,倪高士、黃大癡俱用側鋒,乃山樵、仲圭俱用正鋒,然用側者亦間用正,用正者亦間用側,所謂意外巧妙也”;更為詳盡的,“北苑用筆稍縱,而云林純用側鋒,此以知作畫尚偏鋒也,偏非橫臥欹斜之,乃是著意于筆尖,用力在毫末,使筆尖利若铓刃。豎則鋒常在左邊,橫則鋒常在上面,此之謂以筆用墨,投之無不如志,難以言語形容。若用正鋒,非臥如死蚓,即禿如荒僧,且條條如描花樣,有何趣味?”這些都闡明了這種特殊皴法對于體面塑造所具有的表現力。

倪瓚的這種由正轉側的臥鋒,入紙的時候筆尖與筆腹是并行的,這有別于純以筆尖行筆的中鋒,由于筆尖和筆腹通常含不同量的水墨,在干濕濃淡上存在差異,因而在墨的表現上就比純粹的中鋒更具有優勢,而轉入側鋒以后這種優勢就會更為凸顯,這正是臥鋒之于“繪畫”的特殊意義。

圖8 王蒙《葛稚川移居圖》《具區林屋圖》和《太白山圖》中的著色法

其實,從黃公望到倪瓚的皴法演變,對于宋人來說并不陌生,從范寬的雨點皴到李郭的卷云皴,再到馬遠、夏圭的大斧劈皴,也同樣是一個由正到側的轉變過程,發展了筆線的體面表現。不同的是,元代倪瓚的皴法中仍然帶有正鋒的基因,而南宋的馬、夏則純用側鋒,姿態過甚而“墜入魔界”。對于書法來說,無論如何“側媚”,都不可以純用側鋒而完全遺棄中鋒,否則就會“偏取態自不容已”了。這也許就是為什么于書法更為諳熟的元代文人畫家對“中鋒”用筆不離不棄的原因吧。但回過頭來看倪瓚,他的革新之處還是顯而易見的,對于“側鋒”的充分發揮,除了具有宋人所同樣具有的豐富的筆形之外,還有機會在用墨上獲得更大的空間,這也是得益于紙張的運用。倪瓚“由中入側”的“折帶皴”在紙張上的“墨閾”要超過在絹素,同時富有“飛白”的“虛筆”也能避免“中鋒”的堅實感—也許這樣的分析還不夠究竟—倪瓚的這種皴法其實極度弱化了筆線,它的“側鋒”部分基本上可以認作是一種“擦”(當然,我們并不否定這種“擦”帶有“筆意”),以至于我們完全可以將之看作一種“枯淡”的墨染。如果說倪瓚所生活的地區所產的山石還頗富紋理,致使這種“擦”還得不到充分發揮的話,那么到了明末清初“黃山畫派”的弘仁、程正揆那里—由于其所處地區山石的平坦光滑—這種“擦”的運用就更為普遍了,甚至超過了皴的分量。

筆墨之外,還有一對關系不能忽視,就是墨與色的關系。黃公望對色的態度是“以色發墨”,這樣設色就不再是一個獨立的繪畫步驟了,他提倡一種將色加入墨的方法,“畫石之妙,用藤黃水浸入墨筆,自然潤色。不可多用,多則要滯筆。間用螺青入墨亦妙。吳妝容易入眼,使墨士氣。”

這里,黃公望提供了一種特殊的使用色彩的方法—在水墨中摻入“藤黃”和“螺青”以揮發墨彩,這不同于職業繪畫中的“染色法”—將染色作為一個單獨的步驟,尤其是“積色體”(牛克誠語)繪畫,還要一層一層地多次施染,這無疑是一個復雜的制作程序。黃公望對于色彩的態度,是將其作為輔助性的媒材—“不可多用,多則要滯筆”,而它所附著的對象正是水墨,這才是核心的媒材。這種情況下,顏色就喪失了獨立的身份,參考上文中提出的“以筆統墨”,我們稱之為“以墨統色”。黃公望的這種方法無疑減少了繪畫的程序,為其增加了真率、天然的特質,經過文人改造的繪畫,其過程更像是寫字,而不是繪制。

無獨有偶,同時代的曹知白對顏色的處理也大致如此,這大概是因為受到了黃公望的影響:“曹云西寫牛毛皴,多用水墨白描,不加顏色。蓋牛毛皴干尖細幼,筆筆松秀,若加重色渲染,則掩其筆意,不如不設色為高也。有時或用赭墨尖筆,如山皴紋,層層加皴,不復渲染,作秋蒼景;或用墨綠加皴,作春晴景。如此皴法,玲瓏不為色掩,亦覺精雅,所謂法從心生,學毋執泥。若依常赭綠之法染之,則皴之松秀,變成板實矣。”鄭績認為“若加重色渲染,則掩其筆意”,這點出了筆線與色彩的沖突,而曹知白所采用的辦法是將色彩引入墨中—“有時或用赭墨尖筆,如山皴紋,層層加皴,不復渲染,作秋蒼景;或用墨綠加皴,作春晴景。”—從而達到“玲瓏不為色掩”的目的。反之,如果“依常赭綠之法染之”,則會使“皴之松秀,變成板實”。

另外,據鄭績所述:“王叔明畫云頭皴,用赭墨筆,依墨筆加皴,鉤出背面……此法明凈蒼秀可愛。況墨皴與赭皴,筆筆玲瓏,不為色掩。予豈目睹叔明用色用筆而知耶?但見叔明多是此體……”王蒙在使用赭墨上和曹知白完全相同。

《雨窗漫筆》:“設色即用筆用墨,意所以補筆墨之不足,顯筆墨之妙處。今人不解此意,色自為色,筆墨自為筆墨,不合山水之勢,不入絹素之骨,惟見紅綠火氣,可憎可厭而已。”在“筆墨互為”的基礎上引入顏色,即“筆墨色互為”,反之則是“色自為色”“筆墨自為筆墨”。鄭績《夢幻居畫學簡明》對文人繪畫的設色法則講解得相當詳細:“如春景則陽處淡赭,陰處草綠;夏景則純綠,純墨皆宜,或綠中入墨,亦見翠潤;秋景赭中入墨設山面,綠中入赭設山背;冬景則以赭墨托陰陽,留出白光,以膠墨逼白為雪。此四季尋常設色之法也。又:如秋景陽處純赭,赭中入墨,以見秋蒼。”這里所說的設色也包括將墨摻入色的方法,以增加蒼厚之感。當然這是針對于淺絳山水的色法,與我們前面所說的為墨筆潤色的方法是相反的—前者的核心是色,墨是輔助性的;而后者的核心則是墨,色相反而是輔助性的。這也印證了“互為”的基因在文人繪畫中是普遍的,它同樣進入了染色之中。

不僅如此,“互為”的現象還存在于不同的色彩之間。如鄭績說黃公望:“先用墨水染出背面后加潤色,一石全赭,一石全綠,一石全墨,而藍、綠、墨、赭之外,又有赭入綠、綠入墨、墨入赭、赭入藍、藍入墨、互相兼色,分別相間,通幅嶙峋中層次顯然,或豎或插,片塊不紊,甚覺蒼古。”

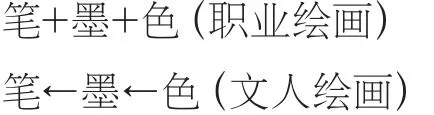

綜合來看,職業繪畫中運用筆、墨、色的方法與文人繪畫的不同之處就是,前者是將筆、墨、色作為獨立的步驟進行疊加,而后者則是將三者混揉在一起一次性地揮就,而“筆”在其中處于核心的位置。

這種關系粗略地用圖示說明即:

三、以線為面

1. 重勾

元代繪畫中,還有一個現象容易被忽略,但卻是畫法演進中的關鍵一環即“重勾”—人們通常容易將之理解為對原有勾線的強化,而這種強化必須嚴格地依循原始的筆跡,用濃重的墨線將其覆蓋。這種“重勾”大多存在于唐、宋,而在元代文人畫家那里,“重勾”則“不可泥前筆”,且被賦予了更為豐富的內含。

以“積墨”著稱的清代畫家龔賢曾經講過:“文人之畫有不皴者,惟重勾一遍,重勾筆稍干即似皴矣。”又說:“輪廓重勾三四遍,則不用皴矣。即皴亦不過一二小積陰處耳。”“重勾”在這里的用意是與皴法相同的,我們知道,龔賢是擅于積墨的,他這句話的意思就是將勾線(輪廓)看成一個面,從而在線中做面的文章。這樣,“筆”就悄然地被“墨”所消解了。說得更清楚一點就是,“重勾”到了文人這里,出現了墨色的層次變化,從而具備了表現體面的功能,所以對于形體內部空間比較狹窄,皴法難以施展,或形體本身質地光滑而少有紋理的情況,在“勾”的內部亦可以充分地表達體面關系,這就是龔賢所謂的“有不皴者”了。這種畫法在黃公望,尤其是在倪瓚和王蒙那里極為普遍。

當然,除了“重勾”以外,元代文人畫中還有更甚者—純不作勾,多出現在寫意性較強的畫作中,這種情況一般是邊皴邊勾、勾皴難辨的,通常要輔以點法,否則就要“皴成一片”了,黃公望的《富春山居圖》中可以找出大量這樣的例子。

簡而言之,重勾就是“以線為面”,是積墨(或可稱為“積筆”),是用筆線來構造“縱深”。它“升級”了本土的筆線,從此之后“線性”再也不是“平面化”的代名詞了。如果我們回顧到魏晉時期對于外來“凹凸法”(那個時候還是將外來技法直接挪移至本土,具有明顯的拼湊痕跡)的引進,就會發現經過近千年的時間,中國繪畫已經拖過筆線實現了體面表現的本土化—以線的疊加來表現縱深的層次,這不能不說是一個偉大的成就。

2. 竹畫中的“重筆”

圖9 吳鎮《草亭詩意圖》中的山石皴法

圖11 黃公望《富春山居圖》中山腳筆法

圖10 [元]黃公望 九峰雪霽圖 116.4×54.8cm紙本水墨 故宮博物院藏

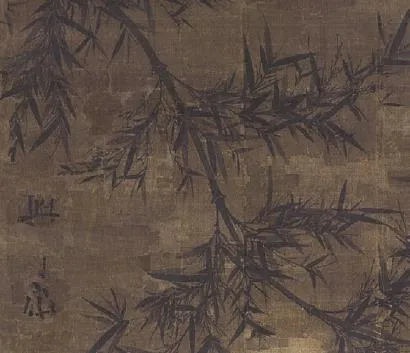

在對“重勾”有了一個全面的認知以后,我們不禁要問:山水中的“重勾”是否是孤證呢?不是,因為我們還可以在元人的“竹石”中找到類似于“重勾”的手法,而且幾乎可以斷言,對于這個現象美術史家尚未給予足夠的觀察和重視—文人畫家所繪的竹子的竹竿,乃至竹枝中普遍繪有“筋脈”—這個現象之所以引起筆者的注意,源于這樣一個問題的提出—宋元人畫竹的方法與近現代全無差異嗎?在近千年的繪畫發展史中畫竹的方法是否有可能一成不變?只要細查原作,我們就會發現其中隱藏著一個重要的問題,就是除“戲筆”以外的嚴格意義上可以稱為“繪畫”的竹畫,都會在竹竿之上補繪“筋脈”,這種取法顯然和山水畫中的“重勾”如出一轍,它們都是力求利用筆線的疊加來構筑體面,以增加其作品的“繪畫性”。顯然在元代,畫家們還未能像近現代畫家一樣“脫盡物象”,瀟灑到單純地以一竿粗線告罄。

現藏于臺北故宮博物院的文同《墨竹圖》(圖12)就不是一遍畫成的,而是用淡墨寫出竹竿、竹枝以后,再用濃墨勾出內部的骨骼,尤其是在竹節以及分出竹枝的地方,這種“重筆”(對于這種重復的用筆,我們不便稱之為“重勾”,因為它顯然不涉及“輪廓”的問題,所以代以“重筆”稱之)刻畫得尤為精致、不茍。

元代文人畫竹基本繼承了文同的方法,也是用“重筆”醒出竹子的筋脈,以刻畫竹竿的內部結構。如故宮博物院藏李衎《四清圖》中的每根竹節附近都勒有數條較為濃重的“重筆”(圖13),由于是在紙本上繪制的,所以筆觸比絹本上繪制的《墨竹圖》更為清晰,顯得有些生硬、笨拙,竹枝上的“重筆”似乎已經被省略掉了;又如吳鎮《墨竹譜》竹節處的墨色顯得濃重而醒目,應該也是“重筆”所致。特殊之處是吳鎮在這里還利用了破墨的效果,隱沒了筆觸,這種手法似乎比李衎在《四清圖》中顯豁的“重筆”要高明一些。

史料中也有相關記載,可與圖像互為佐證。清人戴熙就對此有過細致的觀察:“齏生八兄囑寫墨君,嘗見梅道人竹卷寫節處多用擦筆;倪云林竹石,其石法皴染極細密。以是知元人草草之筆差工于勝國也。”戴熙觀察到元人畫竹并不同于他所處時代的畫法,“擦筆”是為了加強表現竹竿的體面層次,不同于“大寫意式”的“戲筆”,嚴格地說它還不能稱為“繪畫”。

無獨有偶,《習苦齋畫絮》中還有一處也談論了這方面的問題:“梅花庵畫竹節,畫后復勒數筆,此法今不傳,蓋古人極草率處,皆經營慘淡也。”這就是以“重勾”的方式“勒”出

竹子的筋脈,當然對于生活于清代的戴熙來說這算得上是“經營慘淡”,這是與清代相對簡單的“寫意”對比所產生的結論。其實,這是元人對于“繪畫”的普遍追求—用筆線的疊加來塑造具有層次的體面結構—還沒有“發展”到清代的那種“戲筆”大行其道的年代。

除了竹竿之外,竹葉中也存在著“重筆”,如果不仔細觀察是很難察覺到的,這體現了繪畫中不同部分手法的一致性。比如顧安《竹石圖》(圖14)和《拳石新篁圖》中的竹葉上就有比較明顯的牽絲,是以濃墨、干筆寫出的,形象極為逼真。

3. 重勾的變體—似連非連的點子

……至若筆有脫節,苔可以接也;皴有遺漏,苔可以補也;合者欲其分,苔可以分也;連老欲其斷,苔可以斷也。借賓以成主苔,雖數點而取助匪輕。俗手輒謂點苔為作畫之末事,何異俗醫不知甘草之有大用,動于方末綴書,謂其能合群藥。夫甘草豈僅合群藥之用哉!知此可以云點苔。

《南宗秘訣》將點苔比喻為甘草,說它的作用有如甘草在用藥中的作用,應潛心經營,而不應視為“末事”。

……而山脊接連處,亦須點出氣脈,一起一伏,勢若游龍,雖千點萬點,不嫌為多,豈可以蓋掩皴法漫亂而論之哉!……概其名曰點苔,不必泥為何物。

論者不拘泥于前人“點苔原為蓋掩皴法之漫亂,既無漫亂,又何須挖肉作瘡,此以點苔為不宜矣”的成見,肯定了“點苔”的妙用—“山脊接連處,亦須點出氣脈,一起一伏,勢若游龍,雖千點萬點,不嫌為多。”—它最初源自具體的物象,但后來又“不必泥為何物”。這樣看來,點苔誠然可以理解為一種手段,一種“筆不連而意連”的重勾,說它是一種重勾是因為它們都在于有選擇地“提醒”勾線,賦予勾線更多的層次感。與“重勾”不同的是,點苔的行筆方向一般是垂直于勾線的,當然也就不存在“泥前筆”的擔心了;且又是“筆斷意連”的,所以它的意義在于豐富了筆墨的表現手段。

四、小結

戴熙曾說:“宋人重墨,元人重筆。”墨自為墨,筆自為筆,在宋代仍舊是有的,但它只是這個時代的尾聲;筆墨互為,墨為筆馭,墨就再也不能夠自為了,所以說是元人完成了墨染的本土化,他們讓中國的繪畫重新回到了晉唐以前筆線統治的時代,當然這不意味著退回到古代,而是經過近千年的筆墨的磨合之后的再現,所呈現出來的“筆線”自然負載了更為豐富的內容。

圖12 文同《墨竹圖》中竹枝內部疊加的“重筆”與竹節相接

圖13 [元]李衎《四清圖》竹節附近的“重筆”

圖14 [元]顧安 竹石圖 170×65cm紙本水墨 故宮博物院藏

(作者單位:廣西藝術學院)

責任編輯:陳春曉

注釋:

①盧輔圣《中國書畫全書》第13冊,上海書畫出版社,1993年,第33頁。

②[清]顧嗣立《元詩選二集·習懶齋稿》,中華書局,1987年,第85頁。

③談晟廣《宋元時代董元圖式的流傳與錢選〈浮玉山居圖〉》,《美術觀察》2009年12月,第105頁。

④據柳貫題,此圖乃臨王詵《煙江疊嶂圖》。

⑤《夢園書畫錄》載董其昌題王蒙《溪山風雨圖》,盧輔圣《中國書畫全書》第12冊,第232頁。

⑥[明]詹景鳳《詹東圖玄覽編》,盧輔圣《中國書畫全書》第3冊,第2頁。

⑦[清]顧復《平生壯觀》第4冊(下),上海書畫出版社,1993年,第254頁。

⑧《歸石軒畫談》載“吳墨井畫跋四則”。

⑨俞劍華《中國古代畫論類編》,人民美術出版社,2004年,第761頁。

⑩應該引起注意的是,黃公望的披麻皴在皴線向下走筆的過程中,側鋒呈現出增長的趨勢,這可能是倪瓚折帶皴的先導,我們在倪瓚的早、中期作品中可以看到這個微妙的“轉承”。