從郵票了解化工之二:化肥

文/中國化工博物館 黎戈寧

從郵票了解化工之二:化肥

文/中國化工博物館 黎戈寧

化肥是提高農業產量的主要手段之一。化肥主要包括氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥料、中量元素肥料、微量元素肥料和摻混肥料等。化肥工業還帶動著化學礦開采、硫酸、合成氨等工業的發展。

在刀耕火種時代,人們把植物燒成灰肥,是最原始的肥源和施肥方法。隨著家畜的馴養和畜牧業的發展,人們從殘留過糞便的土地上收到了好莊稼,由此總結了使用糞肥的經驗。以后又發現了像苜蓿、紫云英(紅花草)類的豆科植物,能更好地恢復地力,使產量增高,于是豆科綠肥又成了重要的肥源。圖1為以色列1976年發行的農民使用農家肥的郵票。

圖1

19世紀中葉以后,隨著化學突飛猛進的發展,人們逐漸認識到用無機養分,即化肥可以歸還土壤,不斷增加作物單產,豐富農牧產品。到了20世紀初,由于大規模合成氨方法的問世,化肥工業獲得了迅速發展。今天一座年產30萬噸合成氨或50萬噸尿素的化肥廠,一年能生產的氮素大約相當于飼養3000萬頭豬的豬廄肥所能提供的氮素。圖2為奧地利1971年發行的氮肥裝置郵票。

圖2

上世紀,隨著全世界人口的增多,糧食危機依然世界性地存在著。1960年,聯合國世界糧農組織發起了免于饑餓運動來動員非政府部門對糧食生產的支持。1981年,世界糧農組織確定了每年的10月16日為“世界糧食日”,以喚起全世界人民和政府對糧食的足夠重視。圖3為馬耳他1981年發行的在世界糧食日活動中,靠科學手段提高糧食產量的郵票。

圖3

我國在上世紀初已開始使用化肥,但主要依懶進口。上世紀三十年

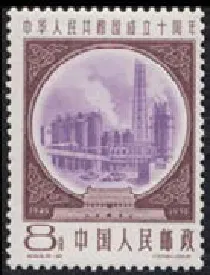

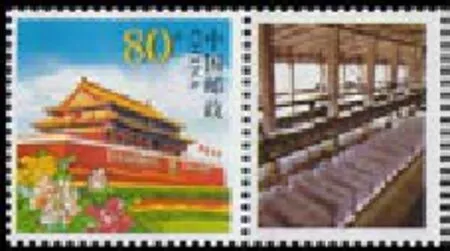

代,國內開始有少量生產,直到新中國成立后,我國從前蘇聯引進了成套氮肥裝置,建設了吉林、蘭州、太原3個大型化肥廠,使我國化肥生產規模化。在引進裝置的建設過程中,較為完整學到了大型化工廠的建設經驗,以及較為先進的設計、施工與生產技術,培養了一批技術人員和管理人員。1956年化學工業部成立后,更是把大力生產化肥列為當時化學工業的首要任務,在全國建設了一批小氮肥廠。三年自然災害之后,國家專門成立了中央化肥小組,重點抓化肥生產,到1983年在全國建設了56個中型氮肥廠。而便于地方集資興辦的小化肥也蓬勃興起,到1978年全國小型氮肥廠建成1533個。圖4為我國在建國10周年時發行的郵票,背景圖為吉林化肥廠的裝置圖。圖5是“一五”期間蘭州化肥廠化肥生產線的個性化郵票。

圖4

圖5

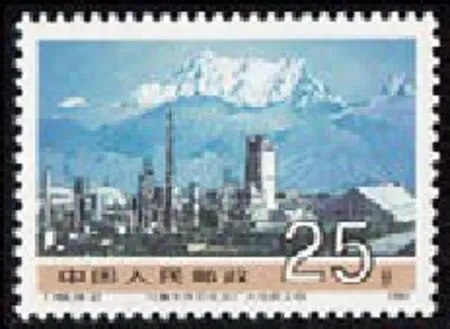

1972年開始,在外匯資源緊缺的情況下,我國開始從美、荷、日、法引進了13套先進的大化肥裝置,1978年又引進了3套以渣油為原料的裝置。接著各地根據農業對化肥的強烈需求,陸續又相繼引進了18套合成氨和氮肥裝置。圖6為我國發行的烏魯木齊大化肥裝置的郵票。

圖6

在引進大型裝置的基礎上,我國也開始了消化吸收工作,使大化肥裝置國產化,為我國化肥生產發揮了重要作用。化學工業部在長達30年的時間里,化肥的投資占到化工總投資的40%以上,為我國糧食生產發揮了巨大作用。化肥在農業糧食生產中的貢獻在20%以上,不僅保證了農業穩產高產,同時徹底改變了我國已沿襲幾千年依靠農家肥的農業種植技術,減輕了農民勞動量,有效釋放出農業勞動力。中國用世界十分之一的耕地,生產了全球四分之一的糧食,養活了全世界五分之一的人口。這是舉世矚目的成就,中國解決了糧食問題,使世界糧食的整體壓力減輕。圖7為我國1964年發行的以人民公社女社員為主題的糧食豐收郵票。

化肥對人類發展和社會進步的貢獻是不可磨滅的。然而由于化肥在生產過程中由于方式不當和認識不到位,對自然環境產生過一定影響。現代化肥工業已經掌握和應用了防止和治理污染的技術,各國政府也都頒布了化肥工業排污的限額標準,基本控制了對環境的污染。同時各國政府都把提高化肥使用率、降低化肥使用量作為合理使用化肥的重要途徑。我國也提出了到2020年力爭實現農作物化肥使用量零增長。并建議合理施用化肥,采用有機肥與無機肥配施的方法來保護土壤、增加產量。 圖8為韓國1992年發行的著名畫家丟勒為世界化肥聯合會所作的施肥圖。

圖7

圖8