W.錢·金 藍海變紅之后

孟杰

需要中國企業超越“跟隨”的戰略模式,轉而追求“價值創新”。

“沒有永遠卓越的企業,也沒有永遠具有吸引力的產業,企業創造和保持輝煌的關鍵是適時地采取藍海戰略行動,開創和更新藍海。”

10年前,《藍海戰略》中文版問世,一時洛陽紙貴,中國企業的經營者們對此引發“紅海”和“藍海”腦力激蕩。10年之后,中國經濟總量已今非昔比,但勞動力成本上升以及全球化競爭的加劇,使傳統專注于“紅海”、依賴成本的企業不得不尋求新的增長模式。

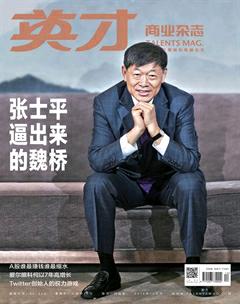

藍海逐漸“變紅”,企業的決策者應如何持續開拓新的藍海?帶著這些問題,《英才》記者專訪藍海戰略的作者、INSEAD(英士國際商學院)藍海戰略研究院主任錢·金教授。

《英才》:很多原來輝煌的企業突然間就沒落了,在應對變化時,這些企業在制定戰略時存在哪些問題?

W.錢·金:首先,藍海戰略的分析單位是企業的“戰略行動”,也就是說,藍海戰略是業務層面的企業戰略。在我們對藍海戰略行動的歷史研究以及對藍海實踐的跟進研究中,我們發現的規律是,沒有永遠卓越的企業,也沒有永遠具有吸引力的產業,企業創造和保持輝煌的關鍵是適時地采取藍海戰略行動,開創和更新藍海。

第二,紅海和藍海永遠是商業現實中共生、共存的組成部分。對于擁有多業務的企業而言,紅海業務往往能為當前現金流做出貢獻,而藍海業務則是未來獲利性增長的來源。企業必須做到:運用紅海戰略的方法、工具,很好地在已有市場競爭,以便最大程度利用這片市場、增加現金流;另一方面,運用藍海戰略的方法、框架、工具,開創新市場空間,以開啟未來獲利和增長的潛力。做到這兩點,企業才能基業長青。

過去10年中,多種潮流和發展態勢都令制定和實施藍海戰略的重要性日益提升,例如在越來越多的產業中,供給持續超過需求,新興經濟體的崛起改變了國際市場的格局,新媒體時代企業的產品和服務信息前所未有的透明,令“我也是”型產品或服務在市場上越來越無法立足等。開創藍海、尋求價值創新,成為眾多企業越來越急迫的需求。如果不能及時做到這一點,企業就有可能出現你所提到的瞬間沒落的情況。

《英才》:如何看待過去10年中國企業的發展戰略?

W.錢·金:藍海戰略所針對的是企業面臨的供給大于需求的困局。10年前,很多中國企業已經面臨了這樣的問題。不過,當時中國經濟正處于高速增長時期,加入世貿組織的紅利仍然豐厚,國內勞動力成本相對較低,這令中國企業在紅海之中,仍有喘息的空間。也正因為如此,“跟隨”戰略在一定范圍內還能奏效。

今天如你所說,宏觀和微觀方面都出現了新變化。一方面,在經濟總量大大提升的同時,經濟增長放緩、消費需求不足,加重了眾多產業內部供給大于需求的狀況,另一方面,勞動力成本攀升,擠壓著企業的利潤空間。企業普遍陷身于更血腥、更激烈的紅海競爭之中。在國際市場上,中國企業一方面面臨著發達國家差異化產品的競爭,另一方面,在低端方面又受到擁有更廉價勞動力的經濟體的挑戰。

對于中國企業來說,以往專注于成本領先的紅海戰略越來越難以維系了。企業要突出重圍、獲利并成長,國民經濟要重拾可持續的增長勢頭,就需要企業轉型、產業升級,完成從中國制造到中國品牌的轉變,為國內消費者提供既有高價值、又有低成本的產品和服務,同時通過品牌的力量征服國際市場,突破僅靠加工、代工獲取微薄利潤的格局,轉而從國際貿易的高附加值部分獲利。這就需要中國企業超越“跟隨”的戰略模式,轉而追求“價值創新”。

《英才》:中國經濟增速逐漸趨穩,企業已經無法再如從前那樣分享市場的“增量”空間,反而是轉向對“存量”的爭奪,在這樣的環境下,你認為中國企業未來制定戰略的核心思路是什么?

W.錢·金:在經濟高速增長時,各個產業往往處于擴張狀態,身在其中的企業也能較容易搭上順風車,與之相應的是生產能力的急速擴大。而目前中國的經濟增長已經放緩,這實際上也是經濟發展到一定高度后的正常現象。對企業而言,意味著過剩的生產能力和停滯或萎縮的需求之間的矛盾加劇。這種情況,正是典型的紅海困局。

中國政府目前已采取非常及時的措施尋求突破這一困局。一方面,供給側結構性改革旨在調整過剩產能,去除無效供給,令供給和需求更匹配。另一方面,政府號召大眾創業,萬眾創新,意在為中國經濟塑造以創新引領的內生性增長引擎。企業應充分利用政策保障下的制度環境和產業環境,尋求藍海戰略,通過價值創新突破紅海困局,重獲利潤和增長。

《英才》:有人評價,目前中國經濟中,各個行業似乎都身處紅海,即便有“藍海”,也會迅速變紅,對此你是否認同?真若如此,那是否跟隨者的“后發優勢”更明顯?

W.錢·金:正確實施藍海戰略行動,會開創一片“創造性壟斷”的市場空間。藍海戰略行動是在自由競爭市場條件下發生的,其巨大的利潤和增長效應自然會引來模仿者。我們的研究顯示,藍海開創者通常可以較長時間占據和保有藍海市場空間。具體時長與產業的性質相關,從十幾年到幾十年不等。正確和有效的藍海戰略必然以價值、利潤、人員三項主張的協調統一為基礎。模仿者往往能拷貝其中一至兩項主張,但很難在短期內像藍海開創者那樣協調全部三項主張。所以說,模仿者并不具備“后發優勢”。

所謂迅速變紅的藍海,往往就是一項業務對買方有好的價值主張,但在利潤模式方面不夠完備,或在獲取各方利益相關者的認可和支持方面有很大改進的空間。嚴格來講,這樣的新業務是向藍海進發的“遷移者”,但還不能稱作是藍海業務。

當然,即便是通過完備的戰略開創的藍海,最終也會面臨模仿者的挑戰,這就需要企業管理者隨時監控其藍海業務的價值曲線。當該曲線與產業平均曲線迥然相異時,企業就需利用現有優勢不斷拓深拓寬藍海,令海水變得更藍。而當該曲線開始與產業平均曲線趨同,企業就需及時更新藍海,再次將競爭者甩在腦后。藍海是動態的,而不是靜止的,不是一勞永逸的。曇花一現的藍海行動,往往是沒有認識到這一點的結果。