莫被旅游地產投資“牽著鼻子走”

石楠

莫被旅游地產投資“牽著鼻子走”

石楠

世人一提迪拜,“”往往是全球最高的哈利法塔、全球第一家七星級酒店帆船酒店、著名的填海人工島棕櫚島等地標性建筑,殊不知迪拜將旅游地產效益發揮得淋漓盡致的同時,也引發了投資行業的“波瀾”,地產業紛紛轉向“旅游地產”的麾下,成為當前一大綠色“朝陽產業”。

必須肯定的是,旅游地產與普通住宅、商業地產不同,整體依附于旅游業的發展水平且附加值高,較單一的住宅或商業地產項目具有更多的優勢,成為開發商和購房者的“新寵”也是應該的。萬科、中信等諸多房產大亨推出了多個旅游業附近樓盤,以低首付高精神享受的名義為國民規劃好了“心中的家”。主題公園、清涼三亞、特色小鎮里都有地產投資者活躍的身影。

許多古城旁的豪華度假村就推出了多戶型別墅,業主購買后必須交由開發商繼續經營,支付部分首付款后以租金抵尾款,每年返還給業主一定比例委托經營收益。業主享受的福利是每年能免費在景區別墅體驗居住一段時間,等到大部分房款收回即可自行支配房子,聽起來像是一樁穩賺不賠的買賣。

一番“頭腦風暴”過后仔細思考方案的可行性,其實會發現一些漏洞。按這么個算法該景區酒店得保持相當高的入住率才能讓雙方利潤都可觀,哪來這么多“天上掉餡餅”的穩賺不賠的投資呢?

我們身邊經常有這樣的場景:在一處旅游勝地感嘆連連,說我明年還要再來。但真正等到明年,“重新制定旅游計劃”的話此時早已被拋之腦后,對中國大多數旅游地來說,不存在多次重復旅游度假的可能,“到此一游”似乎已成默契的結束語。再加上中國玩的地方實在太多了,4A以上景區就有接近1000個,一年去10個,也要100年才能跑完。扒去了投資的“外衣”,缺乏對某一個度假地長期的持續休閑需求,在旅游地置業也算是一種浪費了。

旅游地產究竟是個什么走法?恐怕現在也是難得說清的,地產商的加入帶來了巨額資金的注入,但目前的旅游地產多半是以房地產開發為主、旅游產業為輔,有點本末倒置。

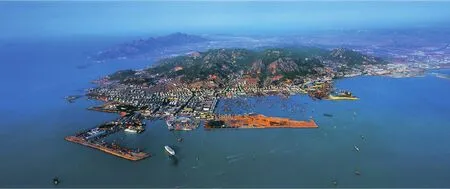

作為休閑度假,膠東半島海濱因具備優質的“3S”(Sea、Sand、Sun)資源,成為大型房地產企業針對優質沙灘資源的“主戰場”,異地購房者已將大大小小的地塊瓜分完畢。但問題的關鍵來了,島上真正能下海游泳的時間最長只有三個月,遠比不上海南三亞和華南濱海地區。一般的商業服務企業不會對季節性極強的市場進行投資,這塊“短板”造成了服務配套設施缺乏。且這些項目還遠離城區,沒辦法依托庇佑,開發商如果在其基礎上再自建設施,投資大不說,何時能收回成本盈利也“遙遙無期”。膠東半島的旅游地產只能自食其果了,投資者暗喊“心里苦”。

應該承認,缺少投資支撐的旅游地產,只能在巨大供應量的泥潭里艱難爬行。旅游地產仍然處于競爭白熱化的圈子里,多個地產項目價格不漲反跌,打價格戰無非是想激發一批度假需求,但并不是所有項目都有吸引力。城市一旦過度透支需求,最終“坑”的是自己。

開發商“圈地運動”留下的后遺癥造成供需關系明顯失衡,像海景房,可能就1萬個需求量,結果卻有3萬個供應商等著你看房,用旅游的姿態為買家構造未來生活。高檔住宅小區、黃金商鋪、這些最開始被冠名為旅游地產的資源因缺乏旅游生活圈概念都會空置。

再看看國外的旅游地產發展方式,澳大利亞人在工作之外對休閑的重視程度遠高于我國,游艇、沖浪、帆船是旅游標配,在處理旅游地產投資這塊也靈活得多,他們思考著投資一處未免風險太大,考慮在投資擁有客房使用權內部客戶中建立一個交換系統,客戶可以將自己的度假房產使用權通過這個平臺交換到其他區域,這樣可以實現共贏。不多花一分錢,讓不動的資產“動”起來。目前國內也在嘗試學習這一系統,亟待開發完善,國人休閑旅游的概念來得要“慢”一些,具備自有可供支配假期的人為數不多。

目前的旅游地產種類紛繁復雜,高爾夫旅游地產開發模式、溫泉度假中心、歷史街區遺址旅游地等還算是比較“靠譜”的地產資源,這些項目自身擁有成熟且運作多年的經驗。當然也不排除有眾多主力目標是為了賣房子、所謂的旅游資源僅僅是為了“充場面”虛晃一槍的群體。在旅游地產項目銷售方式“花樣百出”的時刻,別光惦記著宣傳冊上美輪美奐的環境,幻想悠游自在的度假生活,而忽略了投資本意。

這些項目紛紛引入國外的分時度假,產權式酒店等概念,但遺憾的是,開發的旅游地產項目出現名不副實的情況,打著旅游的名頭做地產,向消費者過度宣傳虛高的投資回報率,給地產業又添了幾把“虛火”。隨著市面上出現資本套牢、旅游規劃流產、景區開園蕭條等景象,這個看似“藍海”的市場,怕是也無力承擔調控政策“免疫區”的稱號。

真正的旅游地產并不是單純以地產為核心的環境開發策略,其本質是在城市郊區打造一個旅游目的綜合服務產業集群,如果投資商將旅游地產的概念只簡單看成是環境營造和房地產開發,其對產品理解的淺薄、投資的草率,決定了未來開發之路必然不順。理性的投資商和個人都應該是先考慮“旅游”,再考慮“地產”,前者的功能都沒塑造好,就更別想一步登天了!