寓無限于極有限之中

側面

到汕頭的第二天,我們四處打聽有關汕頭的民間手工藝絕活,一位汕頭文化界朋友,一聽我們要找“絕活”,立刻寫下了一個名字“陳建全”,旁邊還有一個備注“微雕”,名字沒記住,但微雕確實讓我們感到頗為神奇。一天后,當我們如約踏進他的展覽廳,迎面而來的陳建全,有著高大健碩的身材,笑容很靦腆,話不多,流露出的淳樸氣質似乎與微雕藝術家有些距離。后來我們才了解,他確實是出身于澄海區隆都鎮的一位農家子弟,從小商販苦練到微雕藝術大師,個中的艱辛與歷練可想而知,但人生到了這個階段,那份難得的淳樸依然還在,但也許正是因為他身上這股傻傻的樸實勁,才使得他能夠經受得住微雕這樣對意志毅力的極限考驗。

微雕藝術,也稱為微刻藝術,是我國最古老的藝術之一。據了解,微雕藝術起源于殷商時代,是一種以刀代筆,意在刀先,施意于刀,心手相應,刀運神出,以精微為特征的獨具風格的藝術,被人們譽為“神刻意雕”。它必須具備精湛的刀功及深厚的書法繪畫功底,歷代都被稱為“絕技”。

汕頭流傳著一段陳建全憑此絕技一夜成名的故事:

那是在1995年,汕頭市舉辦“首屆國際華人物理學大會”,那次大會盛況空前,前來參加的都是國際上非同凡響的人物,比如諾貝爾獎獲得者楊振寧、李政道、丁肇中、李遠哲等。當大會結束,送一份什么樣的紀念品給這些科學家呢?大會組織者傷透了腦筋,之后有智者推薦陳建全的微雕作品。果然,這份特別的禮品備受客人喜愛。據說送別宴會上,楊振寧博士禁不住欣喜當場就拿出禮物端詳起來,并一再囑托主人,一定要代他轉達對作者的謝意和敬意。

從那以后,他才漸漸地被藝術界所熟知。陳建全經過近30余載的苦練,對微雕技法、意蘊已能心領神會,其作品風格獨特,行、草、真、隸、篆字體勁健,雕刻技法運用自如,沖切嫻熟,書法技巧的起、轉、承、折得心應手,尤以發絲微雕為最。

“我與微雕結緣純屬偶然。”還沒等我們發問,他就知道我們好奇什么了,相信這個話題他回答了無數次,也相信每一次敘述,都能把他帶回到30年前,冥冥之中注定要改變他人生命運的那一天。

1986年,剛高中畢業的他,只身跑到廣西桂林做生意,在漓江邊開了 一 小店批發涼果。盡管家里世代務農,與藝術毫不沾邊,但是,從少年時代起,陳建全就對傳統的中國書法情有獨鐘,在經商之余,喜歡舞文弄墨的他常常閉門苦練書法。一天,陳建全寫的一幅書法吸引了 一位路過的長者,攀談起來,陳建全才知道長者名叫周克強,是我國知名的微雕藝術大師。一來二往,建全便與客居桂林的周克強結成忘年交。

在周克強那里,陳建全知道了微雕為何物,知道了清末民初名士于碩在徑寸象牙上作千字文……陳建全聽完了周克強關于微雕的種種傳奇故事,已經不能自拔,懇求周克強指導他學習微雕。也許是陳建全的憨厚真誠,或者是他書法的靈氣打動了周克強,他收下了這 一位關門弟子。

學藝之初,他白天要在批發店照看生意,晚上才能去周克強家里去學習微雕。最開始是在塑料片上練習刻字,刻了磨,磨了再刻,不知磨穿了多少塊塑料片!周克強告訴他,何為神刻意雕?就是意在刀先,施意于刀,刀運神至,心手相印。

幾年過去了,陳建全的勤學苦練,漸漸有了成效,微刻技法日益成熟起來。1990年,陳建全因故必須返回故鄉。臨別時,周大師送了一件他親手刻制的微雕小品,上面寫著“藝海無涯,勤學苦練方成器,千錘百煉始為鋼”。大師的教導和厚望,他一輩子銘記在心,也鼓舞著他攀越一個 又一個的高峰。

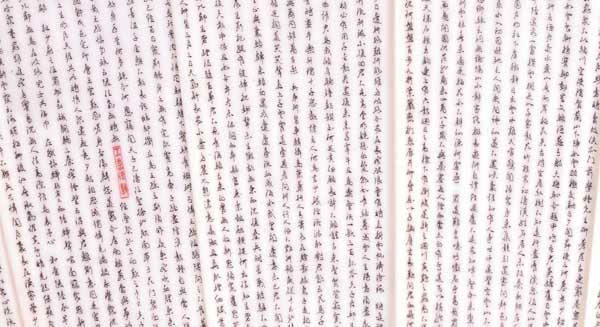

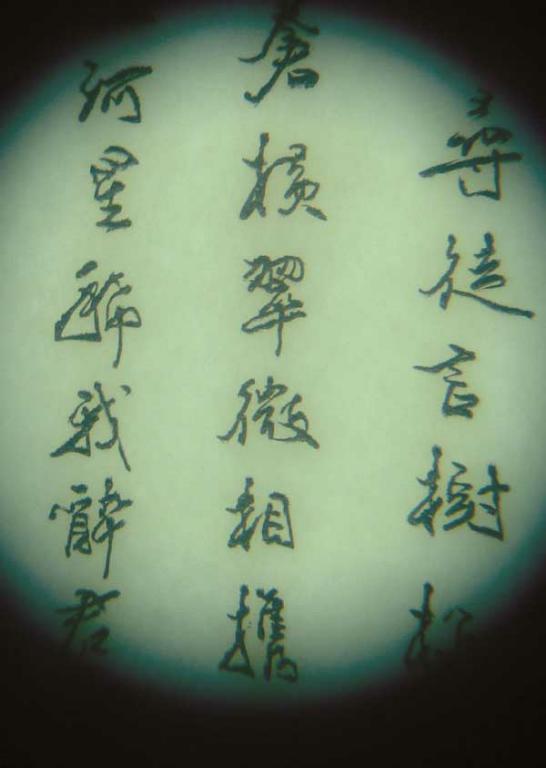

回故鄉后,這么多年來,他每天都要花費大量的時間進行創作,琢磨出了不少拿過大獎的珍品。“只有等到夜深人靜才是創作的‘黃金時間,最能平靜下來專心創作。”他邊說邊捧出一個精美的盒子,打開蓋子,里面是一把象牙折扇。他拿出來,輕輕地打開,折扇發出柔和的光芒。初看,只是感覺十分精細雅致,細細打量,才發現大有乾坤: 這個高22.9厘米,由26片牙片折疊形成的精巧牙雕折扇上竟然刻有《唐詩三百首》。這些牙片,上端3厘米作通雕花飾,下端1厘米也作通雕花飾,且部分被折疊覆蓋,能夠微刻的空間,只有中間6厘米的部分。創作時,陳建全先將每一首詩背下來,再作一番書法構思,有時還先在宣紙上練習,使之成竹在胸。然后,再把每一首詩當成一件條幅,啟承轉合,虛實飛白,既注重獨立的美感,又關照整體的和諧,著力體現書法的韻味,努力達到書法藝術的效果。通篇采用古代的書法格式,錯落勻稱,行書字體清秀,用筆具有豐富的頓挫動作,氣韻生動,是一件融詩文、書法、雕刻藝術于一爐的藝術精品。

這把鐫刻著《唐詩三百首》的象牙折扇,帶著陳建全對微雕藝術的孜孜追求,多次參加國內外重要的藝術展覽。2010年在深圳第六屆國際文化產業博覽交易會上,榮獲“中國工藝美術文化創意獎”金獎。

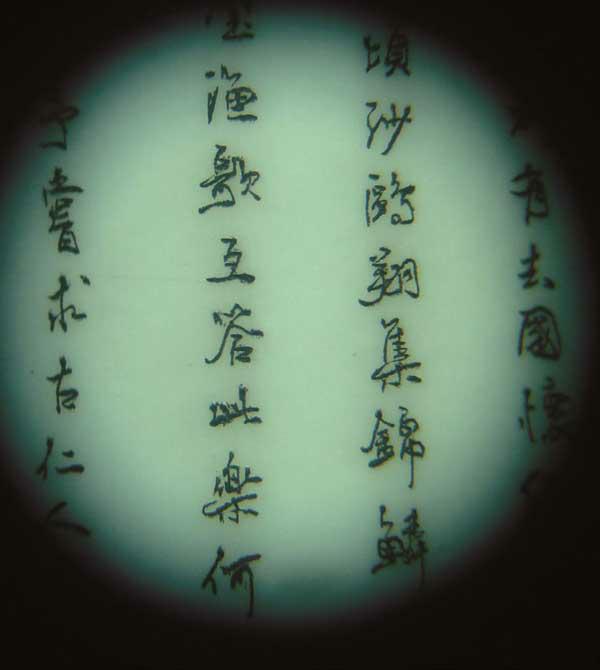

1998年,陳建全向著微雕領域至高峰——“發絲微雕”發起了挑戰,歷時8個月,該作品以“毛發微刻文字數量之最”獲上海大世界基尼斯紀錄,在申報基尼斯紀錄的鑒定證書上有這樣的評價:“其漢隸書體,古樸流暢,筆劃清晰,氣韻盈和,疏密有致,于幽微處見功力,是目前世界相同長度發絲刻字最多的微雕作品,為微雕藝術之精品。”

當我們借助100多倍的顯微鏡來欣賞這個上海基尼斯紀錄作品時,一根9.5厘米的頭發上,字字在目,清秀明晰,錯落有致。如不是親眼所見,根本想象不出,一根小小的普通白發絲,竟然能夠雕刻出布局有序的300多個字,每毫米頭發平均能雕出4個字!陳建全創作所用的“神來之筆”,竟是一根比普通繡花針還細小十倍的刻刀,其技藝之精湛,令人嘆為觀止!

相比其它材料的微雕作品,發絲雕刻要求更高。因為是頭發絲,故需十分謹慎,否則容易斷裂,有時常因一個字、一筆劃之差而前功盡棄。“剛剛開始雕刻時,頭發斷裂的事屢屢發生。甚至在雕刻到最后幾個字的時候頭發突然斷裂,幾個月的心血就白費了。”陳建全說,“不少發雕作品,經常刻二三個月還不成功,有時候半年也刻不成一件作品。”

聊起這個發雕作品《醉翁亭記》的創作歷程,陳建全感慨萬千。整個過程都是利用晚上時間進行的。狀態佳時一晚能刻兩三個字,疲勞時僅能刻一個標點,有時甚至刻斷發絲。有一次已刻下50多字又斷掉,這可是花費了他幾個月的心血!他默默地重新開始,憑著對微雕藝術的執著追求和驚人毅力,8個月后,長達382字的《醉翁亭記》刻成了。

雕刻《醉翁亭記》用的是青年人的一根白發,在白頭發上刻字然后上黑色,以便觀賞。陳建全告訴我們取材的“秘訣”: 青年人頭發較溫潤光澤,沒有開叉,而且較為粗韌,是發雕作品材料的首選,但切忌用染過燙過的頭發,因為那樣的發質已經受損。

“現在要找一根可以刻字的頭發絲越來越不容易啊!”他說完,深深嘆了口氣。因為現在,他又踏上一段更加艱辛的奮斗旅程,他要實現在100根頭發絲上,刻下5430字的《金剛般若波羅密經》的浩大工程。這個過程將要消耗多少頭發絲,連他自己都無法預計。

30年的苦心鉆研,陳建全對于微雕已然有著深刻的理解。“刀到意到,全憑意念感覺;這個活要具備特別的眼力:就是要明察秋毫、以小見大、洞若觀火;還要特有的指功:就是手指要靈活,手腕要敏銳,功夫要到家;特殊的毅力:則是持之以恒,以苦為樂,物我皆忘。此外,微雕還要求要有特殊的悟性,特別的力道和特有的心境……”

要有怎樣的心境,才能在極有限的空間里精雕細琢出這么多無限的想象啊?

起身道別的時候,突然才發現,他背部的異樣。他背部有著明顯異于常人的隆起,我們猜測,是因為常年微雕的那種姿勢所致。出于禮貌,我們沒敢問,只是緊緊地握了握他的手。

他執意要送我們出門,夕陽照在了他的臉上,已稀疏的頭發和臉上的皺紋異常明顯,但神情淡然,眼眸清澈。

夜晚來臨,今晚他應該還是會回到桌前,拿起筆刀,繼續在那方寸之間,刻畫他的人生吧!