王冬齡的亂書

沈語冰

王冬齡的亂書

沈語冰

從宏觀范疇來看,王冬齡的藝術涵蓋了以草書書寫為代表的傳統書法創作,以少數字和抽象水墨為代表的現代書法和現代水墨創作,以及以照片和銀鹽材料書寫為代表的多媒介綜合藝術創作。

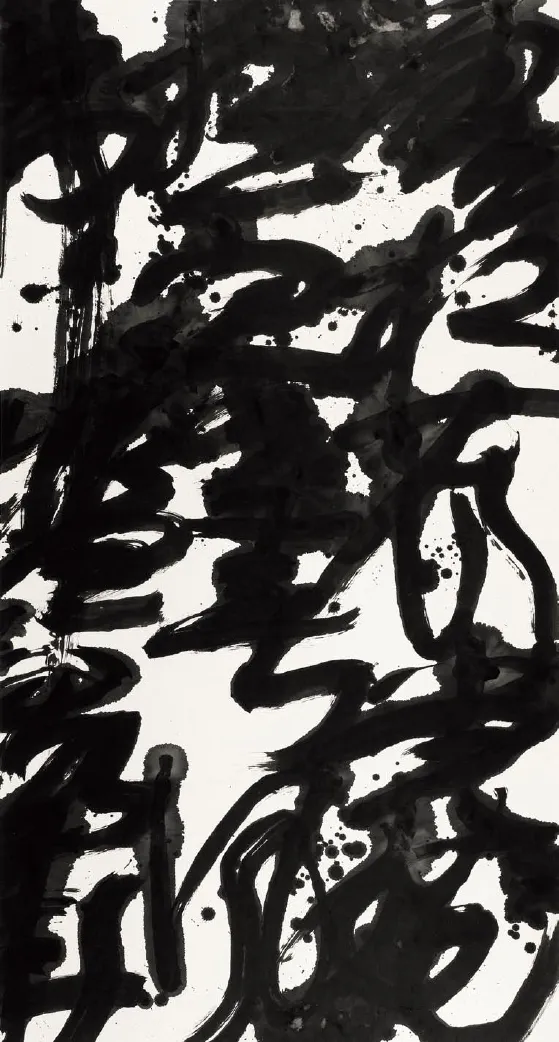

王冬齡的傳統草書和現代書法創作,已足以使他立足于當今藝壇,但他最近創作的亂書系列,則將他的藝術生涯推向了高峰。一方面,作為蹤跡和結果,亂書或許可以在世界抽象藝術史上占有一席之地。如果說康定斯基(Kandinsky)式的視覺“世界語”抽象,蒙德里安(Piet Mondrian)的世界理式和邏各斯抽象,馬列維奇(Malevich)式的藝術治療和社會介入抽象,以及波洛克建立在個人心理能量和集體無意識之上的表現性抽象,構成了西方抽象藝術的主要范式,那么,王冬齡的亂書則為世界抽象藝術貢獻了一種新的范式。

另一方面,作為創作過程,亂書以其公開的創作模式,實現了從書齋清賞和私人雅玩向公共領域的轉換。在這個意義上,亂書不啻為中國書法傳統的一次救贖,它第一次使中國書法成為一門真正意義上的世界性視覺語言。更為重要的是,亂書打破了古典乃至現代書寫表現力的重重束縛,不僅在書寫藝術史上達到了會通之境,更在其行為藝術劇場性(the theatricality of performance)的意義上,將中國書寫性藝術推向當代藝術的語域。

一、抽象藝術的新范式

在藝術發展史上,抽象藝術的出現是一個歷史性的事件,它首次宣告了文藝復興以來長期為人們深信不疑的再現律令的破產,甚至摧毀了有史以來人類制像活動的基礎。①參見邁耶·夏皮羅《抽象藝術的性質》,載《現代藝術:19與20世紀》,沈語冰、何海譯,南京:江蘇鳳凰美術出版社,2015年。人們第一次發現,沒有任何具象形象的單純線條和色塊的組合,也可以產生一幅畫的效果,其韻律和節奏之美不亞于任何優美的再現性作品。②參見羅杰·弗萊《弗萊藝術批評文選》,沈語冰譯,南京:江蘇鳳凰美術出版社,2010,2013年;克萊夫·貝爾《藝術》,薛華譯,南京:江蘇教育出版社,2005年。

不難理解,最早的抽象畫是以音樂的親緣性作為其合法性基礎的。康定斯基認為再現性形象阻礙了觀眾對繪畫語言節律的感知,而純粹的點、線、面卻可以構成華美的樂章。他要發現的乃是視覺語言的“世界語”,而這種語言不是建立在各個民族的歷史、宗教、神話和文化的獨特性之中,而是一個普世性的、音樂般的色彩和旋律王國。③參見康定斯基《論藝術的精神》,李政文、魏大海譯,北京:中國人民大學出版社,2003;對康定斯基視覺世界語的出色闡釋,見德·迪弗《杜尚之后的康德》,沈語冰等譯,南京:江蘇鳳凰美術出版社,2014年。不論是贊美還是批評,藝術史家和批評家早已認可康定斯基乃是抽象畫的奠基者之一。

由于康定斯基將繪畫平面當成一個既定容器,將點、線、面當作可以扔進這個容器里的繪畫元素,他的抽象畫理念遂遭到了美國批評家克萊門特·格林伯格(Clement Greenberg)的批評。在格林伯格看來,康定斯基放逐了繪畫中的文學性、戲劇性和敘事性的東西,卻供奉起音樂性,仍然屬于藝術他律的表現,是對奇聞逸事類的、神話故事類的,以及歷史文學類的再現性繪畫的“五十步笑百步”。與之相反,蒙德里安的抽象,乃是立體派的嫡傳,因為在他那里,平面性不是給定的,而是由水平線和垂直線以及三原色建構起來的。即使拋開蒙德里安本人的那一套通靈學和形而上學不談,他的作品也是自立體主義以來的現代藝術的邏輯結果。④格林伯格《康定斯基》,載《藝術與文化》,沈語冰譯,桂林:廣西師范大學出版社,2009,2015年。

對馬列維奇來說,抽象藝術乃是從整個藝術機體中提煉出來的某種致命病菌,它可能被反向殖入藝術這個有機體,瓦解它的基礎,進而毀壞整個社會組織。這個帶有俄國革命的強烈烏托邦色彩的藝術理論,成為彼得·比格爾(Peter Burger)筆下的“歷史前衛”的典范,⑤參見彼得·比格爾《先鋒派理論》,高建平譯,北京:商務印書館,2003年。盡管藝術史家邁耶·夏皮羅敏銳地發現了馬列維奇抽象畫中的具象來源及其社會基礎。⑥參見邁耶·夏皮羅《抽象藝術的性質》。

這樣,我們已經得到了三種主要的抽象藝術范式:康定斯基的視覺“世界語”抽象,蒙德里安的世界理式或邏各斯抽象,以及馬列維奇的社會治療和介入式抽象。這三種抽象藝術的范式具有各自不同的通神論、形而上學和美學基礎,而且具體的創作方式各異:康定斯基在“平面”這個既定容器里苦心孤詣地扔下與音樂元素相比擬的點、線、面;蒙德里安以畫布平面的邊線為參照的水平線和垂直線;以及馬列維奇從具象藝術中提煉出來的造型藝術病毒或DNA。但在以下一個非常重要的方面,它們之間仍然存在著一定的相似性:即它們都是以藝術家的意識為中心,在藝術家一臂之距的掌控之下創作完成的。

王冬齡 李白《清平調》

王冬齡 李白《菩薩蠻》

就此而言,走進畫布中心,在無法看到畫布邊界,或者至少無法精確顧及畫布邊界的情況下,杰克遜·波洛克(Jackson Pollock)的隨意潑濺、滴灑、揮運、纏繞、覆蓋、切割,某種意義上就顛覆了西方架上畫的基本慣例,且在架上畫與可攜壁畫(portable mural)之間的兩歧性中開出了一條抽象藝術的新路。①關于波洛克的作畫方式,參見Steven Naifeh & Gregory White Smith, Jackson Pollock: An American Saga, Woodward/White, 1989;中譯本《波洛克傳》,沈語冰等譯,杭州:浙江大學出版社,2017年即將出版。這一新路的典范意義在于:它不像前述三種模式那樣,是以藝術家的意識為中心,以藝術家的一臂之距作為間隔的距離,而是直接走進畫面,使藝術家的身體在場于畫面,進而使藝術家的身體和行動,與畫面最終融為一體。②對波洛克藝術史意義的權威解釋,參見格林伯格《美國式藝術》,載《藝術與文化》,2015年,第280~309頁;另見Harold Rosenberg, “American Action Painting”, in The Tradition of the New, New York: McGraw-Hill, 1963;關于格林伯格的形式主義-現代主義批評,與羅森伯格的存在主義批評之間的分歧,參見拙著《20世紀藝術批評》,杭州:中國美術學院出版社,2003,2006,2009,2013年。

我們可以稱前三個范式為“(意識)構成性”抽象,稱波洛克的范式為“(身體)表現性”抽象。他們或者通過意識的運作來構思作品,或者通過身體的在場來表演作品,其中包涵了大量無意識的沖動。③關于波洛克作品中的無意識根源,參見邁克爾·萊杰《重構抽象表現主義》,毛秋月譯,南京:江蘇鳳凰美術出版社,2015年。這些當然沒有,也不可能窮盡抽象藝術創作的所有范式。范式的意義在于其普遍性、概括性和典范性,大量的個別作品或者被歸入這一類,或者被歸入另一類。但大體上不會超越這些總的范式。

從圖1中可以看出,貯藏初期溶解氧下降很快,后期橡木桶中溶解氧基本處于穩定狀態,可能由于橡木桶具有一定的透性,使得空氣中的溶解氧進入到酒液中[19,20],酒中微量的氧促進了醇類、醛類、酚類、酯類等物質的轉化反應,產生了不同的風味物質,有利于加速酒體成熟、改善風味、縮短陳釀時間[21]。初期酒中物質氧化迅速,大量消耗溶解氧,造成溶解氧迅速下降,后期透過橡木桶的溶解氧緩慢與酒中物質反應,使得溶解氧水平維持穩定。

因此,王冬齡的亂書為世界抽象藝術貢獻了一種新范式。它發端于中國草書的章法原理:從宣紙的右上角開始,垂直下行書寫,然后自右向左分行布白(到亂書里,分行布白的章法原理被突破)。一方面,它既不同于康定斯基的“容器”和“色彩音樂”概念,也不同于蒙德里安以畫布邊界為參照的構成概念,更不同于馬列維奇的微生物和致命病菌的理念。另一方面,它區別于波洛克使用畫刷或者直接運用畫捧滴灑顏料而取消筆觸的手法,也區別于波洛克反復走入畫面,從各個不同方向和角度對畫面進行重構、覆蓋(甚至在畫完之后進行切割或旋轉90度簽名以擾亂觀眾的想象性投射)的做法。盡管,在某個技術層次上,王冬齡的大型亂書作品與波洛克的滴畫有一個相似因素,那就是:都走進畫面,從而使身體的整體在場成為創作過程的一部分;某些小型亂書(以四尺宣為例),則在一臂之距這一點上與前述三位抽象藝術家有共同之處,但它們之間構圖和運思的方式,仍然是迥異的。

不管人們以何等荒唐的大詞或玄妙的東方哲學來為王冬齡的亂書作品做鄭箋,一個簡單的事實就擺在觀眾面前:他的作品不是視覺“世界語”式的玄思的產物,也不是世界理式或邏各斯的理性建構,更不是烏托邦式的社會介入的行動。盡管在身體在場這一點上與行動繪畫有共通之處,但中國草書書寫式的秩序性,從根本上來說,區別于行動繪畫對畫面的反復運作和經營。可能基于藝術家的深思熟慮,也可能屬于藝術生涯水到渠成的結果:王冬齡以中國式的書寫,為世界提供了抽象藝術的東方形式。

二、從私人雅玩到公共藝術

如果說作為結果和蹤跡的亂書,在現象層面上直觀地呈現了抽象藝術的一種嶄新面貌,那么,從這個結果反向尋求,我們不難發現它背后其實包含著一個使中國傳統書寫藝術面向現代社會的新觀眾的要求。從理論上講,中國近代自有美術館或畫廊舉辦畫展以來,視覺藝術就已經走在了從三二知己品評觀賞的傳統格局向現代公共領域轉型的道路上。二十世紀八九十年代以來,隨著現代書法和現代水墨的大量創作和展示,人們經常談到中國傳統藝術的結構性轉型,早已不再是一件稀罕的事情了。④關于市民社會與公共領域的結構性轉型,參見鄧正來、亞歷山大編《國家與市民社會》,北京:中央編譯出版社, 1999年;哈貝馬斯《公共領域的結構轉型》,曹衛東等譯,上海:學林出版社,1999年。

然而,正是在“現代”書法和“現代”水墨這兩個領域,人們見到了大量令人難堪的作品或現象,我不想在這里描述那些有污視聽的現象,但從一些批評者指出的“水墨道場”之類的用語中,不難理解這兩個領域總的水平完全不能令人滿意。“水墨道場”這一貶義詞不絕于耳的事實,印證了中國最傳統的藝術形態(書法和水墨畫)現代轉型之路的艱難。⑤我對大量“現代書法”作品及現象的批評,參見拙文《現代書法:從批判的形式到形式的批判》,《中國書法》1995年第4期;《沉淪與救贖:論90年代書法思潮與創作》,載《書法研究》,1997年第1期;并收入王冬齡主編《中國現代書法論文選》,北京:中國美術出版社,2004年。

那么,王冬齡亂書與大量“水墨道場”作品的差異何在?在王冬齡公開表演的大型草書作品現場,任何一個懂得一點書法傳統而又公正的觀察者,都不可能沒有注意到王冬齡大型草書作品的質量。這些作品在用筆、用墨和章法等方面,超越了以張旭和懷素為代表的狂草傳統,在節奏、韻律和氣場各方面,推進了以祝允明、徐渭為代表的明代草書風格。王冬齡師從現代草書大師

林散之,門庭闊大;兼以努力踐行,功力深厚。即使僅就草書水平而言,當下也很少出其右者。要言不煩,讓我用最簡單的語言概括之:他的大型草書公開創作是建立在藝術家幾十年如一日的書法日課(王冬齡三十年臨寫《龍藏寺碑》而不綴),以及年屆古稀而堅持冬泳等一系列體能訓練的基礎之上。道行如此,夫復何言?!那些根本不知書法道統為何物,首鼠兩端,甚至連筆也提不起來的人(例如,我經常在各種視頻里看到花拳繡腿的“精致的學院派”),對此,何敢置一言!

王冬齡 李商隱《無題》

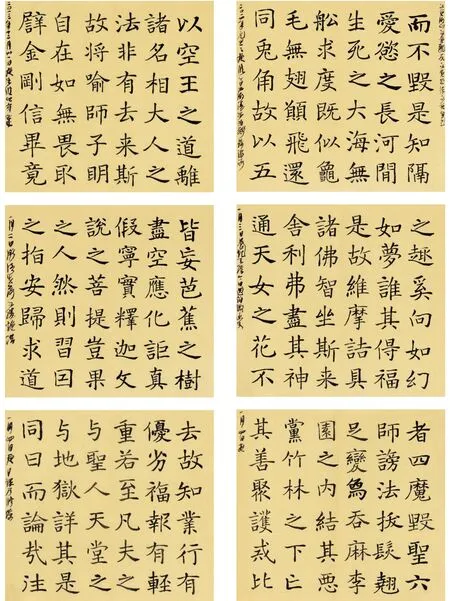

王冬齡 臨《龍藏寺碑》

大型草書的公開創作,已使書法傳統向公共領域的結構性轉型推進了一步,觀眾不僅能夠欣賞創作的結果—作品,還能直接觀看作品的創作過程。這一點的重要意義如何估價也不會過分,盡管王冬齡也許并不是公開創作巨型書法的第一人,但他的亂書卻擁有無可爭議的開創性。亂書打破了字形、字義和語意的束縛,使中國式書寫成為一門真正意義上的普世語言。

讀者也許都還記得貢布里希講的那個故事:有人問著名漢學家阿瑟·韋利(Arthur Waley)要學會欣賞中國草書得花多少時間,韋利回答說:“五百年!”①貢布里希《藝術發展史》,范景中譯,天津:天津人民美術出版社,1988年,第400頁。要讓一個老外認識中國方塊字已然是一件難事,而要讓他們識別即便是中國人大多也不認識的草書,其難度堪比登天!“五百年”縱然是一種夸張的說法,但也不無道理,因為傳統草書的法度,其實比之楷書有過之而無不及。楷法森嚴,點畫的稍許疲弊也許會使整個字的結構崩潰,但畢竟尚可識讀;而書寫者對草書規矩的任何一點偏離,不僅令整個字形渙散,而且根本無從辯認。

三、從傳統書法到當代藝術

當我在前面比較王冬齡的亂書與歐美主要抽象藝術家的不同構圖原理時,我提到了他所采用的草書章法原則:即自上而下,從右向左,分行布白。我認為這是中國藝術家善于利用傳統資源,開拓性地創作當代作品的出色例子。在摒棄了書法和水墨的身份或本質之類的形而上學觀念之后,我看不出為什么中國藝術家不可以利用書法或水墨作為當代藝術作品的創作材料,更不明白將傳統資源視為當代文化多樣性的來源有什么“政治上的不正確”。

但亂書畢竟不同于傳統草書,盡管它采取了傳統草書的章法原理。顯而易見的差異,我在論及亂書的“普世性視覺語言”時已做過充分闡明。這里一個有意思的現象是,王冬齡是如何從傳統書法進入當代藝術的。

學界對于何謂“當代藝術”,并沒有達成不爭的共識,但它顯然來自藝術家不斷突破藝術邊界的努力。當藝術(這里暫以繪畫為例)的本質,被認為必須擁有高貴的題材(神話、歷史題材或宗教故事),那么庫爾貝(Courbet)的《碎石工》和馬奈(Manet)的《龍須草》就突破了其邊界;當繪畫被認為至少必須完成,而完成又被理解為所有制作過程的痕跡(包括筆觸)必須被掩蓋起來,那么莫奈(Monat)的《日出·印象》就突破了其邊界;當繪畫的本質被認為必須擁有正確的透視和素描,否則就不是繪畫(至少不再是正確的繪畫)時,那么塞尚(Cezanne)的《高腳果盤》就以其放棄透視和正確素描而突破了其邊界;變形可以接受,但繪畫至少要有正確的色彩(而所謂正確的色彩,要么是古典畫派中的固有色,要么是現代畫派中的關系色),那么馬蒂斯(Matisse)的主觀色彩就突破了它的邊界;色彩可以主觀,但繪畫至少得有必要的具象的形象,那么康定斯基和蒙德里安的抽象畫便突破了其邊界;抽象可以,但畫面至少得有一些色彩,以及或幾何或有機的形象,那么馬列維奇的《白上加白》的純白色顏料畫就突破了其邊界;畫布上的純色顏料可以,但繪畫至少得有顏料,那么,一塊沒有任何顏料的純畫布是不是一幅畫?②詳見拙作《藝術邊界及其突破:來自藝術史的個案》,《北京大學學報》,2016年第6期,即將刊印。

無論答案是肯定還是否定,繪畫這門藝術似乎都已經被逼到了其邏輯的死角。繪畫死了,人們這樣宣布。而事實上,宣布繪畫死亡的時間,早在十九世紀三十年代達蓋爾(Daguerre)發明照相術的時候,就已經有人提出來了。繪畫好歹還茍延殘喘了一個世紀之久。自從攝影術發明以來,一部現代繪畫史,用格林伯格的話來說,便是不斷地發現其可有可無的慣例被拋棄的歷史,但是,格林伯格堅持認為,繪畫最終發現有兩個慣例是無法拋棄的:平面性以及平面性的限定(或邊界)。①參見格林伯格《現代主義繪畫》,載沈語冰編《藝術學經典文獻導讀書系·美術卷》,北京:北京師范大學出版社,2010年,第259~276頁

因此,當極簡主義藝術家們將格林伯格的理論推進到其邏輯極致—他們當真展出了一塊純白的畫布(或者,就雕塑而言,一個純黑的立方體)—的時候,某種意義上,人們終于松了一口氣:現在,繪畫真的死了(或者,就雕塑而言,雕塑也真的死了)。

然而,使繪畫起死回生的恰恰也正是這塊空白畫布。邁克爾·弗雷德(Michael Fried)敏銳地發現了一群通常被稱為極簡主義的藝術家,正在用一塊類似純白畫布的東西,創作藝術品。盡管他堅持現代主義立場,認為極簡主義以物性(objecthood)代替媒介性(medium),以劇場性(theatricality)代替專注性(absorption),是背叛了現代主義的遺產。②參見邁克爾·弗雷德《藝術與物性》,張曉劍、沈語冰譯,南京:江蘇鳳凰美術出版社,2013年。而極簡主義之后的藝術正是以其物性、劇場性和場域特殊性(site-specificity)等品質,大踏步地走向當代藝術的。③對以裝置藝術為代表的當代藝術的美學特征的論述,參見Juliane Rebentisch, Aesthetics of Installation Art, Sternberg Press, 2012。換言之,從回顧的角度看,了不起的弗雷德以其高度敏銳的理論嗅覺,提煉了當代藝術的主要概念框架,卻意外地站錯了隊:他站在反對極簡主義,從而反對當代藝術的立場上。

這則故事的教訓在于:正如在傳統藝術與現代藝術之間不存在一條涇渭分明的分界線,事實上在現代藝術與當代藝術之間也不存在一道陰陽昏曉的分水嶺。視一塊空白畫布為現代主義繪畫媒介性的死亡,還是當代藝術物性的重生,人們只需要稍微調整一下觀看事物的角度。從這樣的角度來看待作為藝術家而非書法家(或者甚至是現代書法家)的王冬齡,就變得具有高度的典范意義。王冬齡從傳統草書創作開始其藝術生涯,中間經過長期的探索過程(他的“書非書”系列作品,包括墨像派、少數字、抽象派、巨型草書表演、多媒介綜合藝術),直至當下最富刺激性的亂書系列。

從現象上看,亂書系列仍然可以在兩個層面上加以觀照,一個是作為結果的抽象畫,另一個是作為過程的行為藝術(performance)。就前者而言,亂書在水墨抽象中獨樹一幟的地位和高水準的視覺品質,立刻從這個類型的作品中脫穎而出。我曾在一個只有初級漢語水平的外國留學生班上做過一個視覺測試。將王冬齡的亂書作品與某位東南亞的水墨抽象藝術家的作品并置在一起,讓學生觀看。他們能輕而易舉地指出亂書的風格特征:濃烈、充滿能量、混亂中的有序性等等;而另一位水墨抽象藝術家的作品則被描述為空虛、力感較弱、有序的機械性等等。

在這個意義上,王冬齡的亂書融會了他長期的書法實踐的全部優勢,以及對抽象藝術規律的深刻領悟,其作品對線條和墨色的掌控力顯然達到了大量抽象藝術家(包括歐美最優秀的抽象藝術家)難于達到的高度。正因為亂書打破了傳統草書字形和章法的束縛,藝術家的心理能量才能最大限度地得到發揮,而草書的種種局限性也得以最大限度地被打破。

在另一個層面上,亦即在作為過程的行為藝術的層面上,亂書的意義似乎更加不容小覷。當代藝術范疇中的行為藝術的意義,突出地表現在其觀念的前衛性,表達觀念的行為的適恰性,以及觀念與行為之間的張力之中。就此而言,亂書的觀念性已足以駭人聽聞。什么?書法可以這樣“亂”寫嗎?!這是普通公眾,乃至傳統(和學院派)書法家們的驚愕表情符。更何況,要公開創作一件巨型亂書作品所涉及的技術難度,更是一般觀眾或書家所無法想象的。

杰克遜·波洛克的工作照片及其工作場面,因攝影師納穆斯(Hans Manuth)出色的紀錄片而為世人所知,但是,眾所周知的是,波洛克唯一一次試圖在公眾場合表演其滴畫技術,卻以尷尬的失敗而告終。④參見Steven Naifeh & Gregory White Smith, Jackson Pollock: An American Saga, p762。公開創作所涉及的技術難度、場面調度、意外事件等等,都需要藝術家擁有足夠的掌控力和巨大的氣場。王冬齡一改中國傳統書法家小心翼翼、戰戰兢兢的形象,甚至改變了以顛張醉素為代表的狂草的傳統形象—因為狂草總的來說仍然被束縛在一張由字形、結構和章法構成的無形的巨網之中。

職是之故,王冬齡的亂書激活了中國浩瀚悠遠、無窮無盡的書法傳統,將東方書寫性藝術揮發到了極致。在當代藝術領域,在國際范圍內,已經很少有藝術家在對抗和轉換傳統資源方面,堪與匹敵。在當今國際藝壇上,書寫性抽象藝術家們—通過展覽、紀錄片和大量網絡視頻,觀眾非常容易了解他們的動向—也很少有人達到了亂書的驚人高度。

王冬齡從“書”(傳統草書)開始,經歷了“非書”(“書非書”系列)的否定,再次回到“書”(亂書)的否定之否定。一個藝術家歷經三起三眠,最終穿蠶而飛的形象,有幸被我們這代人見證了。而在前些時候,我還一直認為,我們這幾代中國人大概已經不可能再創造出類似的歷史性事件了。