中國城鄉(xiāng)收入分配差距的變遷

◎伍可炳

中國城鄉(xiāng)收入分配差距的變遷

◎伍可炳

收入分配差距是維護(hù)社會穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會和諧健康發(fā)展的重要因素。我國的城鄉(xiāng)收入分配差距隨著經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展不斷擴(kuò)大,得到了黨和政府的高度重視,并采取了一系列舉措扶持“三農(nóng)”,縮小城鄉(xiāng)收入分配差距。本研究通過分析2001-2015我國城鄉(xiāng)居民收入的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)在這十五年間,我國的城鄉(xiāng)收入比大致呈現(xiàn)出迅速增長、減緩增長、輕微波動、持續(xù)下降四個階段,其中2009-2015這七年間城鄉(xiāng)收入比持續(xù)下降,到2015年已經(jīng)達(dá)到近十五年來的最低值。通過相應(yīng)時間節(jié)點(diǎn)的政策制度分析,探討了2004年和2010年兩個拐點(diǎn)的產(chǎn)生原因,并提出進(jìn)一步切實(shí)縮小我國城鄉(xiāng)收入分配差距的幾點(diǎn)建議。

黨的十六大以來,黨和政府高度重視民生問題,特別是其中的收入分配差距問題,并頒布了一系列改革和完善收入分配制度、縮小收入分配差距的政策措施,對于遏制收入差距不斷擴(kuò)大的趨勢起到了積極的作用,但這一趨勢并未得到根本的扭轉(zhuǎn)。2012年,黨的十八大報告明確提出,“要著力解決收入分配差距較大問題,必須加快健全以稅收、社會保障、轉(zhuǎn)移支付為主要手段的再分配調(diào)節(jié)機(jī)制”。

最常用于衡量收入分配差距的是基尼系數(shù)。基尼系數(shù)以洛倫茨曲線為基礎(chǔ),作為一個可以衡量國家貧富差距的指標(biāo),是取值在0~1之間的比例數(shù)值,數(shù)值越高則貧富差距越大、收入分配越不平均。國際上通常把0.4作為收入分配差距的“警戒線”,基尼系數(shù)高于0.4則表明差距偏大,容易出現(xiàn)社會動蕩。我國國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,2015年的基尼系數(shù)為0.462,已是連續(xù)第7年下降,且為自2003年有官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)以來的最低值,但依舊超出“警戒線”不少。

我國的收入分配問題中,城鄉(xiāng)收入分配差距最為矚目,是影響我國總體收入差距的主要因素。通常使用城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與農(nóng)村居民人均純收入之比作為衡量與評價城鄉(xiāng)收入分配差距的重要指標(biāo)。本研究發(fā)現(xiàn),同我國的基尼系數(shù)類似,我國的城鄉(xiāng)收入比近年來也保持了連續(xù)下降的走勢,且已達(dá)到了近十五年來的最低值,但城鄉(xiāng)收入分配的絕對差距仍在逐年擴(kuò)大。說明從城鄉(xiāng)收入比的角度來看,我國城鄉(xiāng)分配收入差距過大的問題已有了顯著的改善,但這一問題尚未能從根本上得到解決。

文獻(xiàn)綜述

國外已有研究

國際上,實(shí)行城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟(jì)體制的國家比較少見,因而國外學(xué)者對收入分配問題的關(guān)注更多側(cè)重于整體收入分配方面,較少專門針對城鄉(xiāng)收入的分配問題進(jìn)行研究。但是,無論從整體角度而言,還是針對我國城鄉(xiāng)收入的探討,國外學(xué)者對收入分配問題的研究為我國特殊的城鄉(xiāng)收入差距問題研究提供了一定程度上的啟示。

Khan等在1998年的研究中表明:自20世紀(jì)80年代以來,中國的城鄉(xiāng)收入差距逐漸增大,這對于我國居民收入分配差距的整體擴(kuò)大有著顯著的貢獻(xiàn),城鄉(xiāng)收入差距決定了農(nóng)村、城市內(nèi)部的差異。Xinming Wu和Jeffery M. Pedoff在2004年使用1985~2001年的數(shù)據(jù)進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)在過去的二十年中,農(nóng)村內(nèi)部和城鎮(zhèn)內(nèi)部的收入差距對中國整體的收入差距所起的作用基本相同,但城鄉(xiāng)收入差距在這幾年中所占比重逐漸增加,地區(qū)收入差距已經(jīng)成為我國整體收入差距的主要組成部分。同年,世界銀行專家學(xué)者M(jìn)atin和Chen計算出了我國基尼系數(shù)的變化情況,從1981年的0.31提升到2001年的0.447。Joshua Levin在2001年的研究中認(rèn)為,像其他眾多的發(fā)展中國家一樣,中國的城鄉(xiāng)收入差距是長期以來城市偏向的政策作用的結(jié)果。

國內(nèi)已有研究

通過文獻(xiàn)檢索與梳理發(fā)現(xiàn),國內(nèi)學(xué)者關(guān)于我國城鄉(xiāng)收入差距的研究主要有三個方面:一是梳理與分析發(fā)達(dá)國家縮小城鄉(xiāng)居民收入差距的過程與具體做法,與我國情況進(jìn)行對比得出縮小我國城鄉(xiāng)居民收入差距的啟示,以對美、日、韓這三個國家的研究為主。二是利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,衡量我國城鄉(xiāng)收入差距的水平并對其發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測。三是通過構(gòu)建模型或進(jìn)行理論分析,探究造成我國城鄉(xiāng)收入差距現(xiàn)狀的成因。這兩個方面經(jīng)常相互關(guān)聯(lián),同時進(jìn)行研究分析。關(guān)于導(dǎo)致我國城鄉(xiāng)收入差距過大的原因,學(xué)界也基本能達(dá)成共識。城鄉(xiāng)收入分配的差距是市場作用這只“無形的手”和政府調(diào)控這只“有形的手”共同作用的結(jié)果。針對我國的國情現(xiàn)狀,最重要的一點(diǎn)在于我國的城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了系統(tǒng)性的城市偏向制度與政策,形成了嚴(yán)重的工農(nóng)發(fā)展不均衡、城鄉(xiāng)發(fā)展不均衡的態(tài)勢;同時,自1958年起實(shí)施的戶籍制度,限制了人口、勞動力的合理流動,阻礙了生產(chǎn)要素的自由流動與合理配置,降低了經(jīng)濟(jì)投入的產(chǎn)出和效益,這都使得農(nóng)村與城市的收入差距被不斷拉大。

另外,國內(nèi)學(xué)者對于我國城鄉(xiāng)收入差距研究的視角較為豐富多樣。由于近年來我國城鄉(xiāng)收入比數(shù)據(jù)走勢與幾年前已大不相同,故主要選擇近幾年的新文獻(xiàn)與研究成果進(jìn)行梳理分析與借鑒。梅艷(2014)和朱尚(2016)、馬綽欣(2016)和趙昕等(2016)分別從通貨膨脹和金融發(fā)展的角度分析了其與我國城鄉(xiāng)收入分配差距之間的作用關(guān)系,發(fā)現(xiàn)通貨膨脹、金融發(fā)展水平以及城鄉(xiāng)金融發(fā)展非均衡水平的上漲都會在很大程度上加劇城鄉(xiāng)居民之間的收入差距;馮云(2014)通過構(gòu)建模型定量測度教育不平等對我國居民收入差距變動的作用;湯森平(2015)通過理論模型與實(shí)證計算的方式得出城鄉(xiāng)收入差距與城鎮(zhèn)化率之間存在倒U型關(guān)系,孫迎聯(lián)(2016)以江蘇省的實(shí)踐為例分析了推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化與縮小城鄉(xiāng)收入差距的關(guān)聯(lián),葉林等(2016)探究了城鄉(xiāng)收入差距與城市土地擴(kuò)張之間的作用關(guān)系;朱有明(2015)從完善勞動保障法制建設(shè)的視角分析了勞動保障法制因素對我國城鄉(xiāng)居民收入分配調(diào)節(jié)的問題,楊風(fēng)壽、沈默(2016)通過統(tǒng)計分析研究了社會保障水平與城鄉(xiāng)收入差距之間的關(guān)系;徐鵬程(2016)利用省級面板數(shù)據(jù)實(shí)證分析了我國財政支出結(jié)構(gòu)對城鄉(xiāng)收入差距的影響機(jī)制。

統(tǒng)計分析

近十五年我國城鄉(xiāng)收入分配情況

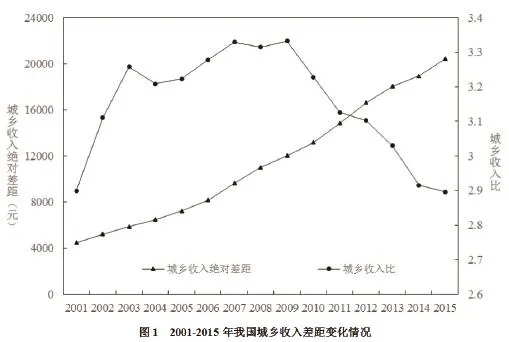

從國家統(tǒng)計局網(wǎng)站摘錄2001~2015年我國城鎮(zhèn)居民可支配收入及農(nóng)村居民純收入兩項(xiàng)數(shù)據(jù),計算得出相應(yīng)的城鄉(xiāng)收入絕對差距及城鄉(xiāng)收入比并作圖,詳見表1和圖1。

由圖1可見,在2001~2015年這十五年間,我國的城鄉(xiāng)收入比大致呈現(xiàn)出迅速增長、減緩增長、輕微波動、持續(xù)下降四個階段。其中尤其值得注意的是2009~2015這七年間,我國的城鄉(xiāng)收入比一直在下降,到2015年回落到2.896,已經(jīng)略低于2001年的2.899,達(dá)到了近十五年來的最低值。

單從這十五年的城鄉(xiāng)收入比數(shù)據(jù)走勢來看,呈現(xiàn)出近似的倒U形,我國的庫茲涅茲曲線仿佛已經(jīng)跨越了拐點(diǎn),迎來了隨著經(jīng)濟(jì)增長、收入差距逐步縮小的階段。但同時需要看到,雖然這十五年間我國的城鄉(xiāng)收入比經(jīng)歷了波動與回落,但隨著我國城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民收入各自不斷快速增長,城鄉(xiāng)收入的絕對差距仍在逐年穩(wěn)定增加。另外,相對而言,世界上多數(shù)國家的城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與農(nóng)村居民人均純收入之比處于1.6:1以下,遠(yuǎn)低于我國目前的數(shù)值。因此,我國庫茲涅茲曲線的拐點(diǎn)是否已經(jīng)到來,尚需更多具體指標(biāo)的考量以及今后更長時間尺度的檢驗(yàn)。

但僅針對近幾年來我國城鄉(xiāng)收入比確實(shí)持續(xù)下降的數(shù)據(jù)事實(shí),尤其在我國迎來了改革開放三十周年這一重要節(jié)點(diǎn),需結(jié)合相應(yīng)時間節(jié)點(diǎn)政策頒布與制度變化等重要事件,對近年來我國城鄉(xiāng)收入分配差距“縮小”的原因進(jìn)行分析與討論。

近年來我國城鄉(xiāng)收入分配差距“縮小”原因

拐點(diǎn)之一:2004年

從2004~2016年,中央一號文件連續(xù)13年聚焦三農(nóng)。2004年的中央一號文件《中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》,是新中國成立以來第一個關(guān)于農(nóng)民增收的一號文件。文件從農(nóng)業(yè)內(nèi)部、農(nóng)村內(nèi)部和農(nóng)村外部三個層次,提出了9個方面22條促進(jìn)農(nóng)民增收的政策,提出了“要建立對農(nóng)民的直接補(bǔ)貼制度”,決定降低農(nóng)業(yè)稅率3個百分點(diǎn),取消除煙葉外的農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅,實(shí)行糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼和大型農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼政策。這一文件的發(fā)布與相應(yīng)新政策的推行直接導(dǎo)致了我國2004年的城鄉(xiāng)收入比數(shù)值較2003年有了較為明顯的回落,并有效遏制住了前幾年較為迅猛的增長態(tài)勢。

拐點(diǎn)之二:2010年

2010年被稱為中國農(nóng)業(yè)的拐點(diǎn)。本年的中央一號文件《中共中央、國務(wù)院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度,進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見》,提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的四個“點(diǎn)”:加強(qiáng)“三農(nóng)”這個根本立足點(diǎn),牢牢把握推動資源要素向農(nóng)村配置這個重要著力點(diǎn),牢牢把握城鎮(zhèn)化與新農(nóng)村建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)這個戰(zhàn)略著眼點(diǎn),牢牢把握城鄉(xiāng)改革聯(lián)動這個關(guān)鍵切入點(diǎn)。并且提出決不能以犧牲農(nóng)業(yè)農(nóng)村為代價推進(jìn)工業(yè)化城鎮(zhèn)化,決不能借統(tǒng)籌城鄉(xiāng)之名削弱農(nóng)業(yè)農(nóng)村、損害農(nóng)民利益。

2010年中央財政用于“三農(nóng)”的支出合計8579.7億元,增長18.3%。其中中央財政支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出3427.3億元,對農(nóng)民的糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼支出1225.9億元,促進(jìn)農(nóng)村教育、衛(wèi)生等社會事業(yè)發(fā)展支出3350.3億元,農(nóng)產(chǎn)品儲備費(fèi)用和利息等支出576.2億元。重點(diǎn)完善了農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度,繼續(xù)提高糧食最低收購價,并適時采取玉米、大豆、油菜籽等臨時收儲政策,改善農(nóng)村金融服務(wù),支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及扶持農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展,這些舉措都能有利促進(jìn)農(nóng)民增收,推動破除固有的城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)。

持續(xù)“縮小”:2011~2015年

在逐年的關(guān)于農(nóng)民增收的中央一號文件推動下,國家繼續(xù)在稻谷、小麥主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購價政策,并適當(dāng)提高了最低收購價水平以支持農(nóng)業(yè)和糧食的生產(chǎn),農(nóng)民增收使得城鄉(xiāng)收入比持續(xù)下降。2013年2月,國務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委、財政部、人力資源社會保障部《關(guān)于深化收入分配制度改革的若干意見》,分為7部分35條,充分闡釋了收入分配制度改革的重要性和艱巨性,指出當(dāng)前收入分配領(lǐng)域仍存在一些亟待解決的突出問題,其中重要的一點(diǎn)就是城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民收入分配差距依然較大。意見提出建立健全促進(jìn)農(nóng)民收入較快增長的長效機(jī)制,堅持工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村和多予少取放活方針,加快完善城鄉(xiāng)發(fā)展一體化體制機(jī)制,加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策力度,促進(jìn)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展,促進(jìn)公共資源在城鄉(xiāng)之間均衡配置、生產(chǎn)要素在城鄉(xiāng)之間平等交換和自由流動,促進(jìn)城鄉(xiāng)規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)一體化,建立健全農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化機(jī)制,統(tǒng)籌推進(jìn)戶籍制度改革和基本公共服務(wù)均等化。具體包括增加農(nóng)民家庭經(jīng)營收入,健全農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度,合理分享土地增值收益,加大扶貧開發(fā)投入,有序推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化。

總結(jié)建議

綜上所述,國家對農(nóng)村支持力度的變化是近十五年城鄉(xiāng)收入分配差距變化的主要原因。

隨著我國對于“三農(nóng)”問題的關(guān)注與投入不斷增加,我國城鄉(xiāng)收入分配差距過大的問題正逐漸得到切實(shí)有效的改善,城鄉(xiāng)收入比連續(xù)六年保持下降,但是城鄉(xiāng)收入的絕對差距仍舊保持?jǐn)U大的態(tài)勢。城鎮(zhèn)化與工業(yè)化協(xié)調(diào)發(fā)展是縮小城鄉(xiāng)收入差距的關(guān)鍵,城鎮(zhèn)化中建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是縮小鄉(xiāng)收入差距的基礎(chǔ),城鎮(zhèn)化中的制度變革是縮小城鄉(xiāng)收入差距的保證,需要繼續(xù)加大改革與扶持的力度。針對繼續(xù)縮小我國城下收入分配差距,提出如下幾點(diǎn)建議。

加快立法規(guī)范監(jiān)督落實(shí)政府對“三農(nóng)”的扶持政策。近十幾年來,黨中央、國務(wù)院十分重視解決“三農(nóng)”問題,已連續(xù)13年發(fā)布以“三農(nóng)”為主題的中央一號文件,并相應(yīng)出臺了一系列惠農(nóng)政策,但影響政策效果的關(guān)鍵在于政策落實(shí)不夠到位和持續(xù)性差。美國、日本、韓國縮小城鄉(xiāng)居民收入差距的成功經(jīng)驗(yàn)都是通過制定法律法規(guī)的形式實(shí)現(xiàn),其主要有基本法和專項(xiàng)性行業(yè)法規(guī)兩種形式:基本法是所有的農(nóng)業(yè)政策都必須在基本法的指導(dǎo)下制定,專項(xiàng)性行業(yè)法規(guī)是將涉及本行業(yè)的財政扶持政策予以法制化。通過制定相關(guān)法律法規(guī),進(jìn)一步將經(jīng)濟(jì)主體納入法律法規(guī)的界限內(nèi),做到經(jīng)濟(jì)活動有法可依、違法可究,創(chuàng)造了穩(wěn)定可預(yù)期的制度環(huán)境,可為縮小城鄉(xiāng)居民收入差距保駕護(hù)航。有鑒于此,我們應(yīng)當(dāng)通過法定的程序,把中央和各省區(qū)出臺的惠農(nóng)政策和舉措盡快上升到法律法規(guī)的層面,同時完善各級政府落實(shí)“三農(nóng)”的優(yōu)惠政策的政績考核目標(biāo)和行政問責(zé)制度,為提高政府扶持“三農(nóng)”政策的穩(wěn)定性、持續(xù)性、實(shí)效性提供法律法規(guī)方面的制度保障。

城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展,堅持新型城鎮(zhèn)化。城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)是我國城鄉(xiāng)收入差距過大的重要原因,因此必須統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,堅持走新型城鎮(zhèn)化的道路。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展是把城市的發(fā)展和農(nóng)村的發(fā)展看作一個整體,并且把它們結(jié)合起來。擴(kuò)大農(nóng)村就業(yè)率以及農(nóng)村富余勞動力的轉(zhuǎn)移,逐步推進(jìn)社會主義新農(nóng)村城市化的進(jìn)程。通過合理分工,城市和農(nóng)村地區(qū)之間產(chǎn)業(yè)的分工與合作,從而引導(dǎo)資本、技術(shù)、人力資源、管理等生產(chǎn)要素從城市到農(nóng)村地區(qū)的合理流動。發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè),引導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)集聚在縣區(qū)域集中發(fā)展區(qū),支持勞動密集型產(chǎn)業(yè)并將其從城市轉(zhuǎn)向農(nóng)村,提高農(nóng)村居民的工資收入,并且更加注重區(qū)域的平衡和整體的社會公平。

加速推進(jìn)土地確權(quán)進(jìn)程,增加財產(chǎn)性收入。保障農(nóng)民平等分享土地增值收益,最重要的就是允許農(nóng)村集體土地的轉(zhuǎn)讓甚至是入股,實(shí)行與國有土地同等進(jìn)入市場、同價進(jìn)行交換的權(quán)利,同時縮小征地范圍并且改革征地機(jī)制。早在2009年12月31日,中共中央、國務(wù)院就下發(fā)了《關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見》,提出力爭用3年時間把農(nóng)村集體土地所有權(quán)證確認(rèn)到每個具有所有權(quán)的農(nóng)民集體經(jīng)濟(jì)組織,但目前包括建設(shè)用地、農(nóng)用地和未利用地的農(nóng)村集體土地的確權(quán)工作仍在進(jìn)行當(dāng)中。農(nóng)村土地確權(quán)后,農(nóng)民可以從土地上解放出來,通過土地的有償轉(zhuǎn)讓增加一筆重要的財產(chǎn)性收入。更重要的是,通過土地流轉(zhuǎn),土地可以被集中用于機(jī)械化規(guī)模化的生產(chǎn),增加產(chǎn)量,抑制農(nóng)產(chǎn)品價格波動,使得農(nóng)村生產(chǎn)率快速提升,促進(jìn)農(nóng)民增收。

優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)是我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主體力量,能夠?yàn)檗r(nóng)民的增收、就業(yè)發(fā)揮巨大的作用。我國正處于新時期經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展階段,發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),進(jìn)而增加非農(nóng)就業(yè)渠道仍然是轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動力、實(shí)現(xiàn)我國的城市化和工業(yè)化過程的重要渠道。在新的制度環(huán)境和市場環(huán)境下,鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化要從自身的優(yōu)勢出發(fā),揚(yáng)長避短,政府也要進(jìn)一步對鄉(xiāng)村企業(yè)的二次創(chuàng)業(yè)進(jìn)行扶持,促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)邁上新臺階,拓展農(nóng)民增收的空間。如利用我國現(xiàn)階段農(nóng)產(chǎn)品供給充裕、加工不足,而人們的消費(fèi)需求正從農(nóng)產(chǎn)品、初級產(chǎn)品向加工產(chǎn)品升級的有利條件,發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè);另外,要結(jié)合農(nóng)村第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后,人們對交通、通訊、保險、金融、信息、技術(shù)等服務(wù)潛在需求巨大,有效供給不足的現(xiàn)狀,大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)。

(作者單位:北京大學(xué) 光華管理學(xué)院)