珠江三角洲河涌整治思路探討

劉 霞

(廣東省水利電力規劃勘測設計研究院,廣東 廣州 510635)

?

珠江三角洲河涌整治思路探討

劉 霞

(廣東省水利電力規劃勘測設計研究院,廣東 廣州 510635)

分析了珠江三角洲河涌在水資源承載力、河道平面和空間、河流水質及流域管理方面存在的主要問題,從防洪排澇、截污治污、岸線保護、清淤除污、蓄引增容、系統重構等方面提出了治理思路。

河涌;整治;思路

1 概況

河涌泛指中小河流或河道、水道,包括溪流、溪水、河汊,或河水的支汊、分支、汊流等。珠江三角洲的河涌分為兩類,第一類是網河區內部的,由堤圍和水閘與外江河流隔離,或能夠使其臨時或長期不受外江水位影響的河涌,這類河涌,稱之為“內河涌”。第二類河涌是指發源于山崗地區的河流(單一流向),這類河流在珠江三角洲地區,可以細分為兩類,一類是受潮汐影響的,屬感潮河涌或河道、河段等;另一類是不受潮汐影響,但在豐水季節往往受到下游河道洪水或漲水影響。

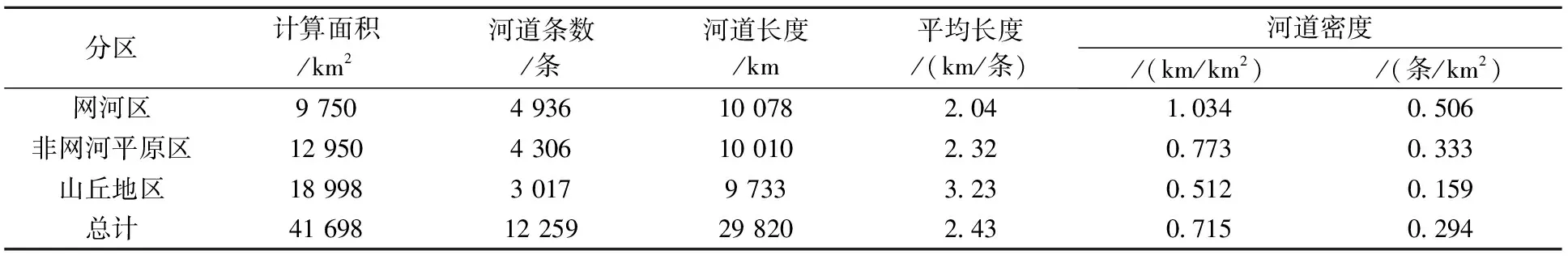

珠江三角洲河涌數量眾多,城市河涌12 259條,長度29 820 km,平均每條河涌的長度為2.43 km,河流密度為0.715 km/km2和0.294條/km2。珠江三角洲城市河涌總數及長度估算結果見表1[1]。

表1 珠江三角洲城市河涌總數及長度估算結果和密度情況

2 存在的主要問題

隨著經濟社會的快速發展、城市化進程的不斷推進及大規模的開發建設,珠江三角洲河涌問題不斷涌現,主要表現在以下幾個方面[2]:

1) 經濟發展與水資源、水環境承載力不協調

東部廣州、深圳、東莞3市經濟發達,人口眾多,人均水資源量小,而水資源的重心在西部的西江流域,產業和產品結構以及工業和城市布局與水資源重心不一致,導致嚴重的結構性污染,僅廣州、深圳、東莞3市廢污水排放總量占全省的50%左右,污水排放過于集中,城市附近水體受到較嚴重污染;河道、河涌水體發黑發臭現象普遍。

2) 水系結構遭到破壞,河道被侵占現象普遍

河涌水系結構遭到破壞,表現在兩個方面:一是為滿足城鎮發展需要,任意改變原有水系結構;二是河涌被填埋,原有水系連通通道被阻斷,造成涌內水體無法與外界交換。

同時經濟快速發展,城鎮擴張,開發區、工業區、居民住宅、公路建設等不斷向河涌要地,河涌兩岸的建筑物向河涌中間延伸,縮窄河涌斷面,部分跨越河涌的橋梁,為了節省造價而縮小跨度和高度,阻水嚴重。

3) 河涌淤積

由于一些河涌長年累月沒有清淤,加上涌岸崩塌,亂倒垃圾,斷面縮小,部分河涌年久失疏,堵塞嚴重,水流極不順暢,兩岸雜草叢生,河涌功能逐漸喪失。河涌淤積的主要原因,一是水土流失,大量的泥沙淤積在河涌中;二是生活污水中大量殘渣在水流不暢、流速緩慢的地方沉積下來;三是陶瓷、紡織、食品、造紙等行業的工業廢水含有大量的沉淀物,造成排污口附近河涌的嚴重淤積。

4) 河涌水質遭受污染

根據有關監測,即使在豐水期,有些河涌水中的氨氮和石油類物質等的含量也遠遠高出正常值,化學耗氧量和生化需氧量也高出正常值幾倍甚至十幾倍,水色呈淺黃、淺灰、淺棕甚至灰色,主要原因是由于經濟快速發展,河涌集水范圍內的城市化進程加快,人口持續增加,用水量不斷增長,而治污工程建設滯后,工業廢水、生活污水和禽畜糞便未經任何處理便直接排入河涌,很大程度上造成河涌成了“排污涌”,農藥、化肥過量使用帶來的農業面源污染和禽畜養殖業的高濃度有機廢水,水環境污染負荷增長迅速,已遠遠超出了河流水體的自凈能力,嚴重的污染,破壞了河涌水生態平衡,水生動植物消失殆盡,部分河涌成為沒有生命的河流,極大地影響了當地居民的生活。

5) 管理薄弱

新形勢下河道的功能狀況發生了明顯的變化,如河涌供水、灌溉和航運功能不斷衰退、消失,而涌容滯澇、景觀、娛樂和親水、水體自凈功能等要求不斷加強。但目前河涌的管理還沒有適應河涌功能變化的新要求,專職管理人員少,經費不足,體制和機制不健全,缺乏具有可操作性的岸線控制措施,入河排污口管理薄弱,河涌水閘、泵站缺乏科學系統的調度,河涌保潔隊伍建設滯后等。另外,水利、市政、環保、環衛、城建、國土、規劃等部門多頭管理,缺乏統一的規劃和合作機制,部門之間協調難度大。

3 治理思路[3-5]

3.1 防洪排澇治理是基礎

防洪排澇是河涌的基本功能,也是河涌綜合整治的第一要務。對于內河涌,通過河岸整治、河道疏浚、清障等系統治理,使河涌滿足防洪排澇功能需要。對于單一流向的河涌治理,應秉承流域上下游、左右岸兼顧的原則進行系統治理,采取“蓄洪、滯洪、截洪、排洪、擋洪、避洪”等工程與非工程措施結合,蓄洪是充分利用已建和規劃的大、中、小型水庫盡量攔蓄區域洪水;滯洪是加強流域范圍內水土流失治理,以及在中上游低洼地分蓄洪水,從源頭蓄滯洪量,消減洪峰;截洪是在有條件的地區,開挖截洪溝渠,截引山洪;排洪是對河道進行 “三清”工程措施,疏通河道,保障行洪通暢,增加宣泄洪水的能力;擋洪主要是指通過加固堤防設施對人口密集圩鎮、村莊以及其他重點防洪對象進行防護;避洪是指當發生較大洪水時,及時有效地發布預警預案,能有組織、有計劃地組織人員撤退到安全地點。

3.2 截污治污工程是根本

河流、水是富于靈動活力的重要因素,珠江三角洲河道水環境整治的重點和關鍵點是解決河道水質污染的問題,河流生態修復的前提是控制流入河流水體污染物的排放量及污染物的性質,包括控制點污染和面污染源。

因此,必須從截污治污入手,控制污水直接排放入河,截污工程主要通過管網收集系統和截污系統,雨污分流、截污應急處理工程等集中處理生活污水和工業廢水,并根據河道納污能力進行污染物排放總量控制。對于東部的深圳市等地區,由于河道環境容量極小,因此,截污治污工程除提高污水收集率,強化污水處理深度外,還可考慮沿河進行二次截污,進一步對漏網的污水及初期雨水進行再截污。目前面源污染已成為水體污染的主要原因之一,并有逐漸惡化的趨勢,因此必須同時重視面源污染的控制,在流域內建立完善的垃圾收集清運系統,垃圾收集容器按密集區25~50 m 1個,一般道路80~100 m 1個進行布置;每0.7~1.0 km2設1座小型垃圾中轉站;密集區域300~500 m、一般道路800 m左右設立質量較高的公廁;垃圾收集、轉運、處理設施排除的廢水、廢氣應滿足環保部門的排放要求;農業種植區推行生物措施,減少農藥和化肥使用量,堅決禁止劇毒農藥,推廣無公害農業生產,發展生態農業;養殖業做好廢水處理,嚴格控制抗生素的使用。

3.3 岸線控制管理保空間

河道岸線的合理開發利用與保護,對保障河道行洪納潮和陸域排澇能力、維護生態系統良性循環以及河流健康,支撐經濟社會可持續發展,具有十分重要的作用。通過岸線合理控制,可以有效調節城市水面率,適宜的水面率不僅是承泄流域排水除澇的需要,還可發揮改善流域水環境,調節氣候,增加生物多樣性,提高綜合景觀生態效應,在珠江三角洲河網地區必要水面率一般為8%~10%。

岸線分生活、生態、生產3種不同類型,因地制宜,多采用生態岸線形式,對于生活岸線、生產岸線結合功能需要對河道進行生態治理,包括在岸坡邊上種植水生植物,構建水生態體系,充分發揮河流自凈能力,營造人水和諧的人居環境(見圖1)。

生態岸線

生活岸線

生產岸線

為對珠江三角洲河涌岸線資源進行保護,首先應做好規劃,在規劃中明確岸線的功能分區,按照其分區規定相應的允許及禁止開發的相關要求;在其基礎上劃取岸線控制線、臨水控制線及岸線保護線,以此作為審批及管理的依據。

3.4 清淤除污治理內源

由于珠江三角洲許多河涌長期接受工業廢水和生活污水,污染物、生物殘體和固體顆粒等沉入河底,形成較厚的黑色底泥,通過物理、化學及生物進行遷移和轉化,影響上覆水體,另外,底泥耗氧還是河涌黑臭的重要原因之一。

河涌中即使是清潔底泥淤積,也會對河涌的穩定性帶來影響,首先,河道淤積,斷面面積減少,影響行洪;再次,內河河床淤積造成內河排水不暢,影響河涌的生態系統。對于淤積河段進行清淤,結合清淤對底泥污染嚴重的河段進行清污(清底泥)。

3.5 蓄引增容提高自凈能力

隨著經濟社會的快速發展,珠江三角洲地區供水規模不斷擴大,由于降雨量時間分布不均,旱季河流流量很小,甚至低于生態最小需水量,滿足不了環境流量。因此,需要在治污的同時采取有效的水利工程增加水環境容量和水動力條件,從而提高水體自凈能力。增加環境用水工程主要包括:蓄水工程調節枯水流量、引水工程增加環境流量、雨洪截排工程利用雨洪增加蓄水。蓄水工程是對原以發電、灌溉為主的水庫,根據下游環境用水的要求,研究改變水庫功能的可能,以及實施節水、新建擴建水庫調蓄工程、水庫聯合調度等措施。引水工程是實施引水工程,以增加區內水環境容量,改善水環境。雨洪利用工程是在部分河道(河涌)使用深度污水處理廠退水作為環境用水的同時,開發利用城市雨洪,其工程措施有:河道(河涌)設置可升降的橡皮膠壩,增大蓄水容積,滯留雨洪,緩步釋放;在河道(河涌)的適當位置設置蓄滯洪區,滯留雨洪;對境內人工湖進行挖深,增加湖水域面積和蓄水容積。

3.6 河流系統重構筑生態

在治污及增強水動力的基礎上,通過物理、化學、生物、生態等措施進一步改善其生態系統,珠三角河涌采用的主要措施包括有:①建設生態河堤、恢復河流的自然形態,使傳統的堤防融現代水利工程學、環境科學、生物科學、生態學、美學等學科為一體。②利用人工濕地凈化環境,利于生物的多樣性。③利用水陂跌水,設置增氧曝氣設備,提高河涌水體含氧量,抑制厭氧微生物生長,恢復河涌喜氧生物活性,改善河涌水質。④設置生物浮島,通過浮島上的植物吸附水中氮磷等營養物質。⑤投放強化微生物,通過微生物處理有機廢水。⑥水生動物棲息地重建,包括建設低壩并設置魚道和產卵區構造、河流蜿蜒性的恢復、河流深槽和淺灘序列的重建等。

4 主要的工程案例

東引運河、寒溪河流域位于廣東省東莞市西南部,流域總面積1 108.8 km2,地貌以丘陵臺地、沖積平原為主。東引運河建成于1970年,為人工河道與天然河道相連而成,上游引水口位于橋頭鎮建塘口,無壩引水入小海河,于橫瀝半仙山入寒溪河,向下經東城、莞城、南城至虎門、長安排入珠江口,全長102.60 km。

按照“蓄、滯、截、排、擋”防洪體系的安排,東引運河、寒溪水流域的防洪減災工程布局主要通過流域內松木山、黃牛埔、同沙、橫崗4座中型水庫蓄留部分洪水,消減洪峰流量,4庫總控制面積231.1 km2,占全流域面積的21%,總庫容1.7億m3;利用現有灘地及規劃的人工濕地增加流域內洪水的滯洪作用,可利用濕地共2處,分別是江子埔濕地和生態園三角洲濕地公園景區;為增加河道出口的排洪能力,針對東引運河天然河道與人工渠道相結合的實際,綜合考慮各河段的最大過流能力,改擴建企石節制閘、峽口節制閘、鎮口節制閘對流域洪水分區排泄,以及增設排洪泵站,解決峽口以上流域遭遇東江高水位以及虎門、長安地區遭遇外潮高水位不利情況時的排洪;通過岸線控制和堤防建設防御標準內的洪水,對橫東橋—角社橋左岸,茶山大橋右岸、黃沙河口—峽口水閘、峽口—樟村、石鼓—港口大道,沙田大道—溪頭水廠、太沙橋—磨碟口等7個卡口河段,按最小行洪寬度進行開卡,規劃加固、新建的堤防236.18 km。

在截污治污及河道生態修復治理方面,結合水利工程及道路建設,將截污箱涵布置在堤路下方或內側,實現運河清污分流,規劃建設污水處理廠20座,總處理規模為421.5萬t/d。在河道生態修復治理方面,重點從解決河道內源污染,恢復河道生態系統等方面著手,實現運河水功能目標,具體措施包括,利用現有的黃大仙(沙角)取水泵站及樟村泵站及新建建塘泵站,引東江水增加運河流量總計30 m3/s,以增加水環境容量;建設江子埔人工濕地、生態園三角洲人工濕地,總面積4.05 km2,對面源及河道水質進行凈化;在市區河段樟村水質凈化廠至新基河段設置固定式復氧曝氣工程,在其他河道設置移動式人工曝氣船等。

5 結語

珠江三角洲地區相當一部分河涌,特別是流經城市的河涌,河道萎縮、淤積嚴重,防洪治澇壓力日益增大。與此同時,大量工業、生活污水未經處理直接排入河涌,導致河涌污染嚴重、水體發黑發臭、水生態環境遭到嚴重破壞,制約了河涌各種功能的有效發揮,無法滿足人民群眾對河涌功能的新要求。為此在傳統的防洪排澇要求基礎上,水利工作者應進一步轉變理念,協同環保、住建等多部門實施截污治污、岸線保護、生態重構等,以實現河涌健康良性的發展。

[1] 梁海濤.廣東省珠江三角洲河涌整治與修復規劃[R].廣州:廣東省水利電力勘測設計研究院,2012.

[2] 姚銘,凌峰,李魯健,等. 珠江三角洲城郊河涌綜合整治工程實踐研究[J].中國農村水利水電,2007(7):88-91.

[3] 邱維,汪傳新,阮小燕. 廣州市河涌截污存在的問題及對策[J].中國給水排水,2009(2):10-12.

[4] 劉鈺澐.廣州市河涌的生態修復技術研究[J].廣東水利水電,2012(8):21-23.

[5] 曾憲岳,江修恭. 關于廣州市河涌整治若干政策和技術問題的思考[J].廣東水利水電,2011(3):7-10.

(本文責任編輯 馬克俊)

Governance of the Pearl River Delta in Guangdong Province

LIU Xia

(Guangdong Hydropower Planning & Design Institute, Guangzhou 510635, China)

The problems that exist in water resources carrying capacity, channel plane and space, river water quality and watershed management of creek at Pearl River Delta, were analyzed. And then, governance ideas were put forward in the aspects of flood control and drainage, sewage interception and treatment, shoreline protection, dredging decontamination, capacity promotion by storage and water diversion projects, system reconfiguration etc.

creek; governance; ideas

2016-05-10;

2016-06-28

劉霞(1965),女,本科,教授級高級工程師,主要從事水利水電工程規劃設計等工作。

TV85

A

1008-0112(2016)05-0001-04