中國制造數控一代產品升級與有組織創新

——以泉州數控一代創新工程為案例

魏峰,周源,薛瀾

(1.中國工程院,北京100088;2.清華大學公共管理學院,北京100084)

中國制造數控一代產品升級與有組織創新

——以泉州數控一代創新工程為案例

魏峰1,2,周源2,薛瀾2

(1.中國工程院,北京100088;2.清華大學公共管理學院,北京100084)

本文圍繞數控一代創新工程的實踐,以泉州市數控裝備升級換代為案例,在創新治理的框架下,討論多元創新主體協同合作而產生的新一代有組織創新模式。通過分析,說明數控一代創新工程在用戶市場強大需求的拉動和研發機構有效技術推動的基礎上,政府通過發揮“四兩撥千斤”的作用,以少量政策資源撬動廣泛的市場資源投入,調動了企業、研發機構、行業中介、金融機構等多元創新主體的積極性,動員和組織了量大面廣的制造業企業,在市場經濟的原則下克服各種障礙,主動接受關鍵共性技術,該案例是推廣制造業共性技術擴散的成功范例。同時,在總結現有成功經驗的基礎之上查找存在的不足,為更好地推進制造業廣泛升級提供決策依據。

數控一代;共性技術;技術擴散;創新治理;有組織創新

DOI 10.15302/J-SSCAE-2016.06.022

一、前言

數控技術是實現不同行業機械產品創新的顛覆性關鍵共性技術,是先進信息技術與自動控制、機械制造技術相結合的集成技術。加快轉變經濟發展方式的核心是優化產業結構,關鍵是產品的升級換代。數控技術及產品(包括數控系統和驅動裝置等)作為共性使能技術與各行業機械產品的有機融合,可以實現機械產品的數字化控制,從根本上提升各行業制造裝備的功能和性能,修復傳統發展動能,提高其市場競爭力,并為機械產品向智能化方向發展奠定堅實的基礎[1~3]。“數控一代機械產品創新應用示范工程”(簡稱“數控一代創新工程”)是《中國制造2025》的重大工程,旨在將數控技術應用到各行業機械產品中以實現制造裝備整體的升級換代,是共性技術創新和擴散的成功范例,同時也面臨嚴峻的困難和挑戰,需要進一步改進和完善。

共性技術創新和擴散是指以市場為導向,以共性技術創新為基礎,以提高產業競爭力為目標,以創新技術在企業與企業、產業與產業之間的擴散為重點,從新產品或新工藝設想的產生,通過技術的開發(或引進、消化吸收)、生產、商業化到產業化整個過程的總和[4]。因此,共性技術擴散是不同機構間復雜相互作用的結果,包括各種創新主體有機聯系、相互作用所構成的社會網絡系統以及形成的各種復雜關系[5,6]。“數控一代創新工程”對各行業機械產品而言是產品創新工程,對數控技術而言則是共性技術擴散工程[1],這類共性技術的擴散推廣,不僅關系到廣大制造企業,還涉及到創新鏈條上的其他多個主體和部門。然而傳統“自上而下”的命令控制型政策模式以及單靠市場機制的模式都已不再適應這種形式,因此,如何驅動和引導廣大制造業企業,在市場經濟原則下克服眾多障礙接受共性技術的應用,是產業創新面臨的一大挑戰。在創新工程實施過程中,企業是技術擴散體系的核心,政府起到的是“四兩撥千斤”的關鍵作用,通過少量的政策資源撬動廣泛的市場資源投入,充分發揮高校、科研院所、行業中介、金融機構等多元創新主體的積極性,在創新治理的框架下,以多元治理模式推動新一代的有組織創新。

自20世紀70年代以來,社會、經濟和管理領域出現的一些新問題推動了公共管理和公共行政理論研究的變革[7,8]。以治理為代表的新理論提出了多元化、自組織、合作和去意識形態的公共治理模式[9~12]。20世紀90年代以來,西方政治學和經濟學將治理的概念廣泛應用于社會經濟領域,并形成了較為統一的定義:治理是指各種公共或私人機構管理共同事務的諸多方式的總和,是使相互沖突或不同的利益得以調和并且采取聯合行動的持續過程[12,13]。所以,治理既涉及公共部門,也包括私營機構,其過程不是控制,而是協調。

創新治理是治理的理念、結構、模式等在科技政策管理中的運用,將解決政府失靈和市場失靈的措施有效結合,旨在提高效率、降低成本、優化資源的有效配置以及促進科技創新與社會經濟協同發展[12]。創新治理主體的多元化為科技政策執行力的提高創造了條件。在推廣和應用數控技術的過程中,如何圍繞創新鏈條的多部門、多主體、跨領域完善創新治理開展有組織的創新工程是當前中國產業轉型升級急需解決的重大問題。

創新治理不但關系到科技資源的配置,并且和創新體系建設以及產業鏈、創新鏈之間的無縫銜接相關聯。目前,創新治理的研究方興未艾,主要集中在創新體系與發展模式的比較[11,12]。然而關于創新治理的多元主體及其在大規模共性技術擴散中的作用,構建創新治理體系和提升創新治理能力的研究比較少,特別是關于這方面的案例分析和實踐研究更少。因此,在創新治理的理念下,本文將圍繞數控一代創新工程的實踐,以泉州數控一代創新工程為案例,從推動數控技術擴散和制造業升級的視角,討論多元創新主體協同而產生的新一代有組織創新模式,總結數控一代工程的成功經驗,查找存在的問題,為更好地推進中國共性使能技術擴散、帶動制造業廣泛升級提供決策依據。

二、背景介紹和分析

(一)數控技術擴散的主要特征

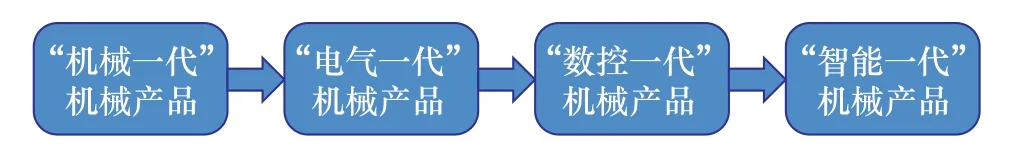

回顧歷史上產業結構調整和機械產品升級的進程(見圖1):蒸汽機技術使機械工業由人力制作時代進入機械化時代(工業1.0或機械一代);電氣技術使機械工業由機械化時代進入電氣化時代(工業2.0或電氣一代);數控技術正在使機械工業由電氣化時代進入數字化時代(工業3.0或數控一代);智能技術將使機械工業由數字化時代躍升為智能化時代(工業4.0或智能一代)[1,2]。

圖1 機械產品的升級換代[1]

當前數控技術的普及程度是衡量中國制造業核心競爭力和整體技術發展水平的重要標志。而智能制造技術則是在機械產品數字化的基礎之上,將新一代信息技術應用在制造系統的關鍵環節當中,具有一定自主性的感知、學習、分析、決策、通信與協調控制能力,能動態適應制造環境的變化,從而達到某些優化目標,實現智能化。

因此,數控一代產品創新是實現智能制造的基礎。結合中國工業發展起步晚、底子薄、區域和行業發展不均衡的實際國情,當前制造業發展的主要任務是實現“2.0補課,3.0普及,4.0試點示范”的戰略目標。在此背景下,“十二五”期間我國啟動實施了“數控一代創新工程”。

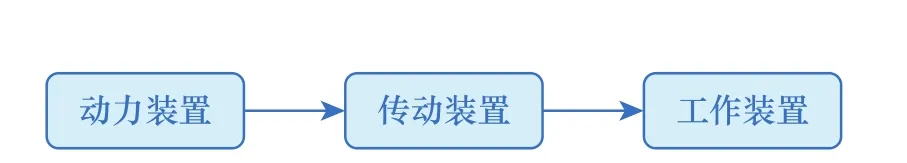

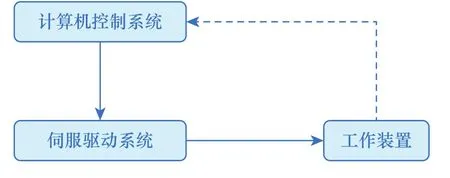

機械產品的演化創新主要有兩種方法[1,2]:一是創新工作原理或工作裝置,具有根本性和顛覆性特征,比較罕見但尤為重要;二是創新機械運動的驅動和控制系統。傳統機械產品主要包括動力裝置、傳動裝置、工作裝置(見圖2),機械產品的數控化即是對其運動的驅動和控制系統的創新(見圖3)。

圖2 傳統機械產品的結構

圖3 數控機械產品的結構

對驅動和控制系統進行數控化創新既有鮮明特征也有本質規律,可以廣泛適用于各種機械產品,同時引起機械產品的升級換代和制造業的深刻變革。數控化是實現機械產品創新的有效途徑,其技術核心有兩方面[1]:一是用計算機控制系統對機械運動與工作過程進行控制;二是用伺服電機驅動系統代替傳統動力和傳動裝置。數控技術以先進的信息技術與自動控制、機械制造技術相結合,可以使機械產品的內涵和性能產生本質性變化,是典型的機械產品創新的共性技術。

共性技術是能夠在多個產業廣泛應用、并對其產生深度影響的、處于競爭前階段的一類技術[5]。從技術屬性看,共性技術處于競爭前階段,是不同企業專有技術的共同技術平臺。從產業屬性看,共性技術可以帶動相關產業領域中多個企業專有技術的研發,帶動多個相關產業集群的技術進步與突破,提高相關產業部門的綜合經濟效益和社會效益。

作為一種典型共性技術,數控技術的應用兼有技術涵義和產業涵義,可以基于技術學和經濟學兩個視角,對數控技術及其應用進行分析[14~16]。

從技術學視角看,數控技術具有以下幾個特性:①基礎性。數控技術為后續數控化機械產品開發提供技術原理和基礎方法,直接影響和制約機械產品研發的水平,是技術產品商業化、市場化的基礎。在數控技術的擴散過程中,由于其需要與量大面廣的不同工作裝置相結合,所以根據不同工作裝置的工藝需求進行個性化的技術定制服務和開發非常重要。②關聯性。數控技術涉及多個產業部門的不同機械產品,并與其他技術成分共同支撐產品的性能,關聯產品范圍廣泛,技術共性強。其關聯性受數控技術的穩定性和可靠性影響顯著。③開放性。數控技術作為技術源,能夠為后續相關企業的技術開發提供公共平臺,其成果可以在相關企業、產業得到廣泛應用,因此在擴散過程中,對技術的開放性也有一定要求。

從經濟學角度看,數控技術的應用具有以下特征[4,5]:①正的外部性。數控技術能夠帶動其他相關產業領域機械裝備的整體進步和突破,數控技術成果容易溢出到相關部門和產業領域,并為這些部門和領域帶來相應的經濟效益。②經濟效益的潛在性。數控技術屬于競爭前技術,其價值只有與后續專用制造裝備相結合才能體現出來,因此其經濟效益是潛在的,只有在其基礎之上研發形成專用制造裝備才能產生實際經濟效益。

綜上所述,作為處于競爭前階段的技術,數控技術在“科學-技術-生產”的整個機械產品創新鏈條及產業價值鏈條中,處于關鍵基礎性地位,其有效供給可以改善制造業企業獲取技術創新的能力,降低企業后續應用性研發的技術風險,是企業核心競爭力的源泉。同時,由于數控技術所具有的經濟特性,使其推廣應用更為復雜并充滿風險,單個的技術創新主體很難完成數控技術和產品的開發及擴散過程中的全部活動和相應的風險。因此,相關創新主體之間需要加強互動合作,共同推進數控技術和產品的創新及擴散。

(二)數控一代創新工程“十二五”實施概要

“十二五”期間,“數控一代創新工程”突破數控機械設備設計、專用控制、工藝優化等關鍵技術,形成專業化設計工具、控制系統和工藝軟件,全面應用于紡織機械、印刷和包裝機械、輕工機械、建材機械、塑料及其他行業,完成了一系列既定目標。

首先,研制了一批行業關鍵數控裝備和主導產品,顯著增強了企業的核心競爭力,加速了制造業轉型升級,促進了高端制造業發展及壯大了地方支柱產業的支撐作用與服務能力;其次,在各相關行業推廣了數控技術與產品的應用,實現裝備的升級換代,結合區域發展戰略,在長江三角洲、珠江三角洲、閩南以及中西部重點工業地區開展了示范工程,提高了區域機械產品的自主創新能力和產品附加值;再次,完善了數控技術和產品的應用服務及培訓體系,培育了一批設計應用人才,提升了中國機械設備制造企業的創新和售后服務能力,實現了數控技術和產品應用的規范性與標準化,有力地促進了機械工業的科技進步和產業升級。據不完全統計,通過創新工程的實施,總計研發了150余種專用數控系統及功能部件和200余種數控化機械設備,實現了22萬余臺(套)、70余條數控化生產線的示范應用,完成了2萬余人次的專業人才培訓。

工程實施5年來,通過以“企業為主體、市場為導向”的技術路線,實施了有組織的創新。已有10多個省級政府制定了具體的實施方案,帶動各級政府投入專項經費超過10億元,企業投入超過50億元,金融和社會資本投入超過100億元,是“產學研金政”相結合的典型示范和較為成功的嘗試。

三、案例研究

2016年6月全國數控一代創新應用工程現場工作會在泉州市召開。近年來該市大力貫徹落實數控一代創新工程,取得了顯著成績。泉州機械裝備產業已邁入千億集群,研發出各類數控化裝備100多種,推廣應用國產數控系統2 000多套,累計帶動研發投入增長30 %。有近千家企業應用數控技術和產品,平均減少勞動力20 %~30 %,縮短產品研制周期20 %,提高生產效率20 %。在泉州數控一代創新工程實施過程中,充分發揮了以市場為主導、企業為主體的模式,政府積極轉變治理方式起到引導作用,高校、科研院所、金融機構共同起到支撐作用,是充分運用創新治理理念成功實施的有組織的創新工程。

(一)多元創新主體協同的有組織創新

1.政府轉變治理方式,積極發揮引導作用

政府在市場經濟中主要發揮著保持宏觀經濟穩定、維護市場秩序、彌補市場缺陷、提供公共產品的作用[17,18]。產業共性技術是企業專有技術和應用技術的基礎,數控技術對企業發展乃至產業升級都有不可替代的作用,所以在數控技術擴散過程中,政府可以發揮重要作用。

關鍵共性技術對整個國民經濟有重大影響,其突破能帶動多個產業的技術升級,經濟和社會效益明顯。數控技術是一種典型的關鍵共性技術,泉州在貫徹實施“數控一代創新工程”中,政府的職能就是在結合部分行政命令的基礎之上,積極建立健全數控技術和產品的研發與擴散平臺,通過大力支持競爭前共性技術研究與擴散以及建立高效的中介服務體系來推動整個技術體系的升級與完善。泉州市政府創新管理機制,通過采取不同組織形式來引導數控技術的擴散和轉化,對合作開發各方主體的利益進行協調與補償,吸引多方參與,使得當地中小企業能夠以較低價格較快獲得數控技術,在此基礎之上結合工藝需求進行專用制造裝備的開發,實現通過數控技術擴散推動制造業整體的進步、增強產業競爭優勢的目的。當地投入大量財政資金引進設立泉州華中科技大學智能制造研究院、中國科學院海西研究院泉州裝備制造研究所,哈爾濱工業大學機器人研究所,以及廈門大學、福州大學等10多個研究院所和高校參與技術擴散,促進各類技術服務平臺與企業的頻繁互動和緊密結合,由單一向企業提供補貼進行技術改造轉變為向技術服務平臺購買行業共性技術服務,然后低成本轉移至中小企業應用推廣,加快泉州制造轉型升級的步伐;在整機、零部件生產和系統集成、應用企業間組建泉州“數控一代”產業聯盟,建立協同創新和互利共贏的運行機制,實現創新資源和產業轉型升級的匹配。

2.企業通過需求推動技術擴散以實現產業升級

科技成果轉化是一場接力賽,第一棒就是研發產出,如果研究項目與產業發展需求不匹配,產出的成果不具備潛在應用市場,成果轉化就無從談起。對于正處于轉型升級的制造業,首先意味著科研活動要緊密契合企業發展的實際需求。

在泉州數控一代創新工程的實施過程中,企業發揮了顯著的主體作用,以強化產業需求為導向,有效提升了制造業的裝備技術水平。當地重點企業與相關領域專家通過交流會、培訓會等各種形式開展對話洽談以實現緊密對接。泉州企業對于數控技術有巨大需求,在千家企業技術需求征集中,針對重點產業的數控技術需求進行了全面調研和論證,然后在紡織鞋服、建筑建材、機床和機器人等需求量大的產業進行數控技術開發和產品推廣應用,有百個示范項目、百家示范企業得到相關部門的認證。當地企業協同技術專家和創新團隊開展聯合攻關,通過產學研合作、公開招標等形式尋求解決行業共性和關鍵性技術難題以實現產業化,推動一批數控裝備在裝備制造企業和勞動密集型企業得到研發和應用。目前,泉州已有數百家裝備制造集群企業和裝備應用企業參與了數控技術的創新應用試點示范,并完成423臺機器人、1 834臺3C(中國強制性產品認證)鉆攻中心、2 239臺(套)數控裝備的推廣應用。

3.多元化創新主體充分發揮協同作用以保障有效供給

技術創新和擴散不是理想的線性過程,而是在統一的系統內部各要素之間相互作用和反饋的結果[14,19~22]。由于數控技術擴散關系到不同部門及不同產業的技術基礎,在研發投入、技術儲備、人才資源以及組織管理等方面有較高要求,其過程是不同創新主體之間復雜而相互作用的結果,需要協同參與,從而實現風險共擔、成果共享。

泉州當地企業毫無疑問是核心主體。沒有企業的直接參與,數控技術的創新就難以產生實際經濟效益。與此同時,各類公共技術服務平臺發揮了重要作用。企業開展數控裝備研發和創新離不開其他科研機構、大學和中介部門等多元主體的協同合作。在泉州,參與數控技術擴散的各類創新主體為實現既定目標與其他主體之間進行頻繁的信息交流、資源交換和各種合作,形成一批產學研合作應用示范項目和創新成果:泉州華中科技大學智能制造研究院、泉州裝備制造研究所、哈爾濱工業大學工業機器人研究所等與嘉泰數控科技股份公司、海天塑機集團有限公司、瑜鼎機械有限公司等企業在多主軸、多通道數控機床,折彎機控制系統,智能機器人開發和應用方面已經取得實際成效。此外,華僑大學、福州大學等高校與企業合作研發的數控技術項目也分別進入小試、中試、產業化和市場化階段。在數控機械產品推廣和應用過程中,除大學及科研機構提供數控技術基礎支撐外,金融機構、各類基金提供資金支持,行業中介部門提供信息保障和協調服務,教育培訓部門提供創新人才,科技部門提供制度建設、政策干預和法律環境建設等保障。實踐證明,只有包括私營部門(如企業)、公共部門(如政府、公共科研機構、高等院校)及市場中介組織(如行業協會)在內的各類創新主體加強協同配合,系統構建科學合理、運行規范、互利共贏的產業共性技術支撐體系,才能有效規避數控一代創新工程實施中的各種風險,保障數控機械產品研發和應用能夠得以規范有序地運行和推進。

(二)存在不足

過去以財政撥款為主渠道的科技投融資機制難以適應自主創新發展的需求,未來應該充分發揮各類社會資本和金融資本在技術擴散過程中的作用。目前,在各方利益關系的協調和相關政策的鼓勵下,泉州當地融資擔保、融資租賃等金融部門已逐步參與到支持共性技術在制造業的創新和擴散當中,當地多個民間組織出資設立了部分基金予以資助。但是,目前泉州制造業企業在開展數控裝備升級換代的過程中,大約有超過80 %的企業依靠自有資金或銀行貸款開展設備升級改造,融資方式過于單一使得數控技術擴散的力度和范圍影響有限。貼息貸款、融資租賃、風險補償等多種方式需要及時跟進,從而降低裝備數控化升級中的投融資風險,拓寬企業融資渠道,鼓勵更多金融和社會資本投入實體經濟,有效增強對技術改造的資金供給。

此外,在共性技術創新和擴散的過程中,企業不只是技術應用的主體,更是技術創新的主體。數控技術是共性技術,但是數控技術與不同行業量大面廣的機械產品工藝需求相結合則是數控技術的二次開發和應用。面對成千上萬的企業需求做二次開發,僅靠高校和科研院所的力量顯然不夠,需要進一步發揮企業自身的技術能力。此現狀在實地調研中也得到了反映,當地企業設備數控化升級改造的首要技術來源是企業自身而非科研院所和高校。與此同時,泉州當地專業化、市場化的技術服務機構較少,因此開展針對企業技能人才的大規模培訓培養工程以及扶持培育一批以市場為導向的專業化技術服務公司刻不容緩。

四、結語

數控化是創新機械產品的有效途徑,將數控技術及產品與各行業機械設備有機融合,實現機械設備的數字化控制,可以從根本上提升其功能和性能,為最終實現機械設備智能化升級奠定基礎。因此,實現數控技術在中國制造業大范圍的擴散具有承前啟后的重要意義。長期以來,我國科技宏觀管理者重研發鏈條的科研管理,傳統“自上而下”的命令控制型政策模式已不適應新的發展形勢。如何在創新治理的框架下,圍繞創新鏈條的多部門、多主體、跨領域開展有組織的創新工程,并動員組織量大面廣的制造業企業,在市場經濟的原則下克服各種障礙主動接受關鍵共性技術,是當前我國產業升級急需解決的重大問題。本文以數控一代創新工程為實踐,通過對泉州數控裝備升級換代進行具體分析,探究在新型創新治理框架下的有組織創新過程中多元創新主體間的協同關系。通過分析,進一步說明數控一代創新工程在用戶市場強大需求的拉動和研發機構有效技術推動的基礎上,政府通過發揮“四兩撥千斤”的作用,以少量政策資源撬動了廣泛的市場資源投入,是推廣制造業共性技術擴散的成功范例。最后,在總結現有成功經驗的基礎之上查找存在的不足,為更好地推進數控技術擴散、帶動制造業廣泛升級提供決策依據。

[1]周濟, 邵新宇, 周艷紅. 《“數控一代”機械產品創新工程》的戰略意義和技術路線[J]. 中國機械工程, 2012, 23(1):1-6. Zhou J, Shao X Y, Zhou Y H. Strategic significance and technical route of “NC generation” mechanical product innovation project[J]. China Mechanical Engineering, 2012, 23(1):1-6.

[2]Zhou J. Digitalization and intelligentization of manufacturing industry[J]. Advances in Manufacturing, 2013, 1(1): 1-7.

[3]萬鋼. 貫徹落實全國科技創新大會精神大力推動數控一代創新工程[R]. 泉州:全國數控一代創新應用工程現場工作會, 2016. Wan G. Implementing the spirit of national science & technology innovation conference and promoting the NC generation innovation project[R]. Quanzhou: the National NC Generation Innovative Application Project Meeting, 2016.

[4]李紀珍. 共性技術供給與擴散的模式選擇[J]. 科學學與科學技術管理, 2011, 32(10):5-12. Li J Z. Supply and diffusion model selection of generic technology[J]. Science of Science and Management of S&T, 2011, 32(10):5-12.

[5]傅家驥. 技術創新學[M]. 北京: 清華大學出版社, 1998. Fu J J. The theory of technological innovation[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 1998.

[6]范小虎, 陳很榮, 仰書綱. 技術轉移及其相關概念的涵義辯析[J]. 科技管理研究, 2000(6):44-46. Fan X H, Chen H R, Yang S G. Analysis the connotation of technology transfer and related conception[J]. Science and Technology Management Research, 2000(6):44-46.

[7]Horbach J. Determinants of environmental innovation -New evidence from German panel data sources[J]. Research Policy, 2008, 37(1):163-173.

[8]Pelkonen A. The problem of integrated innovation policy: Analyzing the governing role of the science and technology policy council of Finland[J]. Science and Public Policy, 2006, 33(9):669-680.

[9]Trianni A, Cagno E, Worrell E. Innovation and adoption of energy efficient technologies: An exploratory analysis of Italian primary metal manufacturing SMEs [J]. Energy Policy, 2013, 61:430-440.

[10]陸銘, 任聲策, 尤建新. 基于公共治理的科技創新管理:一個整合框架[J]. 科學學與科學技術管理, 2010, 31(6):71-79. Lu M, Ren S C, You J X. Public governance and science and technology innovation management: An integrated framework[J]. Science of Science and Management of S & T, 2010, 31(6):71-79.

[11]王煥祥, 段學民. 公共科技管理理論的最新發展述評[J]. 科學與科學技術管理, 2008, 29(6):108-113.Wang H X, Duan X M. Review of latest development of public science and technology management theory[J]. Science of Science and Management of S & T, 2008, 29(6):108-113.

[12]楊繼明, 馮俊文. 從創新治理視角看我國科技宏觀管理體制改革走向[J]. 科技進步與對策, 2013, 30(3):99-103. Yang J M, Feng J W. China’s direction of S&T macro management reform from the prospect of innovation governance[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2013, 30(3):99-103.

[13]孫福全. 加快實現從科技管理向創新治理轉變[J]. 科學發展, 2014(10):64-67. Sun F Q. Accelerate the transformation from technological management to innovating governance[J]. Scientific Development, 2014(10):64-67.

[14]Zhang X, Shen L, Chan S Y. The diffusion of solar energy use in HK: What are the barriers[J]. Energy Policy, 2012(41): 241-249.

[15]竇麗琛, 李國平. 對后發優勢的國內實證——基于技術創新擴散視角的分析[J]. 經濟科學, 2004(4):27-32. Dou L C, Li G P. A domestic empirical study of late mover advantage—Based on the analysis of technology innovation diffusion angle[J]. Economic Science, 2004(4):27-32.

[16]Robertson P, Patel P. New wine in old bottles: Technological diffusion in developed economies[J]. Research Policy, 2007, 36(5): 708-721.

[17]王詩宗. 治理理論及其中國適用性[D]. 杭州: 浙江大學(博士學位論文), 2009. Wang S Z. Governance theory and its applicability in China[D]. Hangzhou: Zhejiang University(Doctoral dissertation), 2009.

[18]Zhou Y, Xu G, Tim M, et al. How do public demonstration projects promote green-manufacturing technologies—A case study from China[J]. Sustainable Development. 2015, 23:217-231.

[19]Arora S K, Foley R W, Youtie J, et al. Drivers of technology adoption—The case of nanomaterials in building construction[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2014, 87:232-244.

[20]Liu X, Gao X. A survey analysis of low carbon technology diffusion in China’s iron & steel industry[J]. Journal of Cleaner Production, 2016(129):88-101.

[21]George M, Abdullahi D. Cognitive skills, innovation and technology diffusion[J]. Economic Modelling, 2013, 30(2):565-578.

[22]Zhou Y, Zhang H, Ding M. How public demonstration projects affect the emergence of new industries: an empirical study of electric vehicles in China[J]. Innovation Management Policy & Practice. 2015, 15(2):1-23.

Upgrade and Organized Innovation of China’s NC Generation Products: A Case Study in Quanzhou City

Wei Feng1,2, Zhou Yuan2, Xue Lan2

(1. Chinese Academy of Engineering, Beijing100088, China; 2. School of Public Policy and Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

The “Numerical Control (NC) Generation Innovation Project” aims to apply NC technology to the mechanical products of all industries to update and upgrade the overall installed base of manufacturing equipment, thus promoting upgrading of the industrial base. This paper takes the update and upgrade of NC equipment in Quanzhou city as a case study. Focusing on practical experience with the NC Generation Innovation Project within the framework of innovation governance, it discusses a new generation of “organized innovation” generated by the collaboration of multiple innovation participants. Through analysis and on the basis of strong demand pull from the user market and effective technology push from R&D agencies, the NC Generation Innovation Project, by playing a“skillful deflection” role, has enabled the government to kick-start extensive market resource investment with a small amount of policy resources, to mobilize the enthusiasm of multiple innovation participants such as enterprises, R&D institutions, intermediaries, and financial institutions and to organize many manufacturing enterprises in different industries. Using the principles of the market economy, these enterprises overcame all kinds of obstacles, actively accepting key generic technology. The result is a successful example ofpromoting generic technology diffusion in manufacturing industries. At the same time, this project has found existing insufficiencies in the course of summarizing the existing successful experience and has provided a decision-making basis for advancing of a broad-based manufacturing industry upgrade.

NC generation; generic technology; technology diffusion; innovation governance; organized innovation

TP13

A

2016-10-28;

2016-11-18

魏峰,中國工程院和清華大學公共管理學院,聯合博士后,主要從事智能制造和戰略性新興產業發展研究、公共治理和技術創新擴散研究;E-mail: weifengg@163.com

中國工程院重大咨詢項目“制造強國戰略研究”(2015-ZD-15);國家自然科學基金項目(L1524015, 71203117);中國博士后科學基金項目(2016M601090);教育部人文社會科學研究基金項目(16JDGC011);清華大學綠色經濟與可持續發展研究中心研究子項目(20153000181)

本刊網址:www.enginsci.cn