書(shū)法教學(xué)中用筆問(wèn)題的思考——由筆畫(huà)和筆順說(shuō)開(kāi)去

戴弦杰

書(shū)法教學(xué)中用筆問(wèn)題的思考——由筆畫(huà)和筆順說(shuō)開(kāi)去

戴弦杰

書(shū)法是一門以書(shū)寫漢字為表現(xiàn)形式的藝術(shù),與人們的日常生活息息相關(guān)。近些年來(lái),書(shū)法教育蓬勃發(fā)展,但是在教學(xué)中,人們往往忽視了書(shū)法用筆的問(wèn)題。由此,我們應(yīng)當(dāng)將教學(xué)思路由靜態(tài)向動(dòng)態(tài)進(jìn)行轉(zhuǎn)變,通過(guò)筆畫(huà)和筆順來(lái)復(fù)現(xiàn)漢字書(shū)寫的動(dòng)態(tài)過(guò)程,挖掘各個(gè)筆畫(huà)間的內(nèi)在聯(lián)系,并落實(shí)到書(shū)法教學(xué)中,讓學(xué)生真正地會(huì)寫字,寫好字。

中小學(xué)書(shū)法教育;用筆;筆畫(huà)和筆順;運(yùn)行曲線

一、筆畫(huà)與筆順

之所以談到筆畫(huà)和筆順,是因?yàn)樗鼈兪翘接憹h字書(shū)寫問(wèn)題的兩個(gè)相伴相生的基本概念,也是后續(xù)所要探究的問(wèn)題的引路石。

筆畫(huà)和筆順并非自漢字產(chǎn)生以來(lái)就有,而是伴隨著書(shū)法趨于自覺(jué)的現(xiàn)象。早在漢字使用的初期,古文字中多數(shù)的形體即為象形符號(hào)或由象形符號(hào)組合而成,線條因“隨體詰詘”而存在向各個(gè)方向延伸的可能性,致使在具體表現(xiàn)和生成方式上缺乏程式化、規(guī)律性的可操作措施。由于漢字應(yīng)用的赴急趨速,古文字屈曲回環(huán)的線條結(jié)構(gòu)逐漸簡(jiǎn)化為現(xiàn)代文字清晰明了的點(diǎn)畫(huà)結(jié)構(gòu)。在右手操控書(shū)寫工具的前提下,漢字的書(shū)寫越發(fā)趨向于由起筆處的左上角入紙,然后向右、向下、向左下、向右下、向右上行筆,逐漸形成橫、豎、撇、捺、提以及各種折、彎等筆畫(huà),并以各種鉤畫(huà)從中綴連。可見(jiàn)相對(duì)于線條,筆畫(huà)并非人們所理解的只是簡(jiǎn)單由起筆到收筆的過(guò)程,而是在走向、書(shū)寫方法和表現(xiàn)形態(tài)上都有了明確規(guī)定的結(jié)果。

至于筆順,不少學(xué)者認(rèn)為,除了指我們通常所理解的漢字在書(shū)寫過(guò)程中各個(gè)筆畫(huà)相承接的先后次序,還有書(shū)寫的便利之義。千百年來(lái),人們?yōu)榱俗非筮@種便利歷經(jīng)了艱深的探索。在右手書(shū)寫的前提下,通過(guò)長(zhǎng)期的書(shū)寫實(shí)踐,慢慢摸索總結(jié)出一套成型的規(guī)則。在現(xiàn)如今的書(shū)寫中,單個(gè)筆畫(huà)都需要經(jīng)歷從起筆到收筆的過(guò)程,多呈現(xiàn)由左向右,從上到下,從左上到右下,從右上到左下的走向;單個(gè)漢字的書(shū)寫多遵循先橫后豎,先撇后捺,從上到下,從左到右,先外后里再封口,先中間后兩邊的順序。至于章法,則多是將單個(gè)字從上到下組成一行,從右到左安排成列等。這些規(guī)則為書(shū)法創(chuàng)作提供了一個(gè)可以并且必須遵循的程序,學(xué)書(shū)者只要參與其中,便必須遵循。

需要注意的是,不僅單個(gè)筆畫(huà)以及筆畫(huà)之間存在著書(shū)寫的先后次序,字與字之間的排列同樣有著一定的順序。這些順序不但會(huì)影響到書(shū)寫的順暢,還會(huì)影響到筆畫(huà)形態(tài)的準(zhǔn)確與美觀。比如說(shuō):我們常常將豎分為垂露豎和懸針豎,其形態(tài)的差異更多體現(xiàn)在筆畫(huà)末端的收筆處,與筆順有直接的關(guān)系。垂露豎往往是由于其收筆時(shí)筆勢(shì)轉(zhuǎn)上而走向下一個(gè)筆畫(huà)的起筆處,筆末端須回鋒向上行筆而成。懸針豎的形成則是作為某字最后一筆,為了順應(yīng)古時(shí)漢字之間從上往下的書(shū)寫連貫性,筆鋒與下一個(gè)字的第一筆起筆相銜接,豎直出鋒向下,如“十”字。再比如“羽”字,在如今的書(shū)寫中,最后一筆是提,而在古時(shí)的書(shū)寫中,其最后一筆為點(diǎn)或短橫。這種筆畫(huà)形態(tài)的變化和字與字之間的書(shū)寫順序有關(guān),現(xiàn)在的書(shū)寫是自左向右橫向書(shū)寫,最后一筆為提,正好順應(yīng)筆勢(shì)帶入右側(cè)的下一個(gè)字,而古時(shí)書(shū)寫順序是由上而下,若仍為提,筆勢(shì)與書(shū)寫順序相悖,為點(diǎn)或短橫才更符合書(shū)寫環(huán)境。

二、運(yùn)行線路

在以右手執(zhí)筆進(jìn)行書(shū)寫的前提下,單個(gè)筆畫(huà)書(shū)寫時(shí)為了便于右手的運(yùn)動(dòng),其走向往往是向右,向下的。“鉤”和“提”較為特殊,“鉤”向左上行筆,“提”向右上行筆,這兩個(gè)筆畫(huà)更像是一種在紙面上存留的前后筆畫(huà)筆勢(shì)的承接。除此之外,幾乎所有向左、向上的筆跡都在行筆過(guò)程中空出,而向右、向下的筆跡都化為有形的筆畫(huà)。

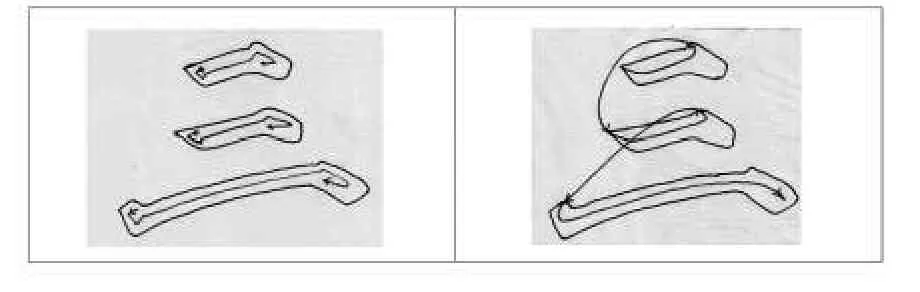

這些空出的向左、向上的方向恰恰就是筆畫(huà)之間相承接的筆勢(shì)的走向。如此,在筆畫(huà)與筆順的相互作用下,漢字的書(shū)寫包括兩個(gè)環(huán)節(jié),一是筆與紙面相接觸摩擦,運(yùn)行軌跡完全表現(xiàn)在紙面上的書(shū)寫筆畫(huà)的過(guò)程,二是筆脫離紙面在空中運(yùn)行,需對(duì)其軌跡進(jìn)行科學(xué)推測(cè)的筆畫(huà)間相互承接的過(guò)程。如果把這兩個(gè)環(huán)節(jié)結(jié)合并將其運(yùn)行軌跡描畫(huà)下來(lái),漢字書(shū)寫就表現(xiàn)出了一個(gè)連續(xù)性的完整的運(yùn)行曲線。這個(gè)運(yùn)行線路往往具有以下幾個(gè)方面的特征:

首先,運(yùn)行線路表現(xiàn)為順時(shí)針的回環(huán)曲線。順應(yīng)右手書(shū)寫筆畫(huà)的便利,運(yùn)行線路順著向右,向下的趨勢(shì)而循環(huán)往復(fù)。

其次,運(yùn)行線路中運(yùn)行趨勢(shì)相近,線路清晰。運(yùn)行趨勢(shì)若相反,則導(dǎo)致筆勢(shì)的不順暢,漢字的書(shū)寫最講究“勢(shì)”,勢(shì)不連貫,書(shū)寫亦不便利,勢(shì)連貫了,則周轉(zhuǎn)起來(lái)更加方便。比如說(shuō)“承”字:現(xiàn)在的筆順規(guī)則中,規(guī)定的是先中間后兩邊,即先將中間部分的最后一筆“短橫”寫完,再寫左邊的橫撇,最后寫右邊的撇、捺。而在手寫體尤其是毛筆字的書(shū)寫中,“承”字的筆順可能比現(xiàn)在所規(guī)定的筆順更加科學(xué)方便,先寫中間的豎鉤,再順著豎鉤的筆勢(shì)由左及右書(shū)寫,筆勢(shì)連貫,運(yùn)行線路交錯(cuò)較少,清晰明了。

最后,運(yùn)行線路中難免包含一些小的調(diào)節(jié)。循環(huán)往復(fù)的運(yùn)行曲線當(dāng)然不會(huì)一直順應(yīng)書(shū)寫時(shí)的右手運(yùn)動(dòng),偶爾會(huì)存在一些小的調(diào)節(jié)。如“文”“我”字。“文”字第二筆橫與撇的銜接,“我”字第二筆橫和豎鉤的銜接都需要一個(gè)向左上方的運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)。缺少了這種細(xì)微的調(diào)節(jié),下一個(gè)筆畫(huà)就難以書(shū)寫方便。

毋庸諱言,運(yùn)行線路是對(duì)筆畫(huà)和筆順問(wèn)題的進(jìn)一步認(rèn)識(shí)和探索,其有形的筆畫(huà)書(shū)寫環(huán)節(jié)可以使?jié)h字書(shū)寫行為得以完成,而其無(wú)形的承接環(huán)節(jié)則可以為有形的筆畫(huà)形態(tài)提供細(xì)微變化的理?yè)?jù)。其本身即是技術(shù)訓(xùn)練的重要內(nèi)容,也為提按、快慢、調(diào)節(jié)筆鋒等問(wèn)題提供了探討的平臺(tái)。

三、書(shū)法教學(xué)的落實(shí)

臨帖是一種最普遍的學(xué)習(xí)書(shū)法的方法,相比于追求臨摹的形似,更重要的是找到書(shū)寫動(dòng)作的根據(jù),獲得書(shū)寫的能力。大致說(shuō)來(lái),我們寄希望于通過(guò)臨帖獲得的書(shū)寫能力涉及范圍極為廣泛,比如,如何順應(yīng)右手書(shū)寫的生理機(jī)能,如何充分發(fā)揮書(shū)寫工具與材料的物理性能,如何根據(jù)各種客觀需要擬定文辭內(nèi)容,如何設(shè)計(jì)合適的作品形制,如何根據(jù)審美的要求來(lái)加強(qiáng)體勢(shì)的塑造,如何將作品變成前后聯(lián)系、上下貫通、血肉豐滿的藝術(shù)整體等等。這些內(nèi)容不僅涉及創(chuàng)作過(guò)程中的書(shū)寫與安排、創(chuàng)作前的構(gòu)思與設(shè)計(jì)以及最后表現(xiàn)為何種作品形態(tài)等各個(gè)方面,也包含了從動(dòng)作技能到方式方法、原則規(guī)律和思想觀念等各個(gè)層次。正是對(duì)這些內(nèi)容地不懈探索,形成了一脈相承的書(shū)法傳統(tǒng),支撐了書(shū)法藝術(shù)的產(chǎn)生,并催生了光輝燦爛的書(shū)法文化。至于臨習(xí)所依賴的典范作品,只是書(shū)家植根于書(shū)法傳統(tǒng)而服務(wù)于特定現(xiàn)實(shí)需求的靜態(tài)呈現(xiàn)。

相對(duì)于家傳的方式,臨帖實(shí)際上是一個(gè)相對(duì)間接的學(xué)習(xí)途徑,其間,必須完成兩個(gè)方面的轉(zhuǎn)變:一是由于范本只是已經(jīng)書(shū)寫完成的靜態(tài)呈現(xiàn),并不能主動(dòng)告知其中的關(guān)鍵所在,學(xué)生必須充分發(fā)揮其主觀能動(dòng)性,實(shí)現(xiàn)由形態(tài)向動(dòng)作、由表面向內(nèi)里的深入和滲透;二是由于某一具體范本的最終完成必然受到特定環(huán)境因素的影響,學(xué)生需要對(duì)書(shū)跡形態(tài)及時(shí)代背景等相關(guān)方面進(jìn)行深入的分析,逐漸實(shí)現(xiàn)由具體到一般、由個(gè)別到普遍的類推和泛化。一句話說(shuō),盡管我們以臨帖為手段,但所學(xué)并非某一個(gè)特定的字,或某一種特定的字帖,甚至某一位特定的書(shū)家,而是古往今來(lái)的所有書(shū)家進(jìn)行書(shū)法創(chuàng)作都植根于的書(shū)法傳統(tǒng)。

在書(shū)法教學(xué)中,教師需要為學(xué)生提供書(shū)寫動(dòng)作的依據(jù)。書(shū)寫時(shí)筆畫(huà)起收形態(tài)的變化,并不需要生硬地記憶,在運(yùn)行線路的作用下,都可以自然地表現(xiàn)出來(lái)。比如我們經(jīng)常說(shuō)的“藏鋒”與“露鋒”。這種形態(tài)的差異并不僅僅是書(shū)家書(shū)寫時(shí)自我意識(shí)的體現(xiàn),其更深層次還存在著客觀的理?yè)?jù)。如表1“三”字所示,第三橫起筆為藏鋒形態(tài),通過(guò)紙面上的運(yùn)行曲線可知,起筆處順應(yīng)上一筆末端之勢(shì),并于入紙?zhí)幯永m(xù)向左下方的運(yùn)行線路,而行筆時(shí)方向向右,與入紙方向的傾斜角度呈銳角,因此筆鋒產(chǎn)生一種逆勢(shì),起筆形態(tài)便體現(xiàn)為藏鋒形態(tài)。由此可以看出起筆的藏鋒與傾斜角度有相當(dāng)大的關(guān)系,當(dāng)由運(yùn)行曲線所呈現(xiàn)的入紙方向與行筆方向的傾斜角度為銳角時(shí),屬逆勢(shì)行筆,筆畫(huà)起筆多為藏鋒,若呈現(xiàn)鈍角時(shí),屬順勢(shì)行筆,則起筆多為露鋒,如“三”字前兩橫。

表1

然而,我們往往會(huì)在書(shū)寫時(shí)過(guò)度追求與范本筆畫(huà)形態(tài)的形似而忽略了其形成的內(nèi)在理?yè)?jù)。常常出現(xiàn)將漢字中的筆畫(huà)一一割裂開(kāi)來(lái)分析描摹,再組合成字。如此一來(lái),縱然仍能憑借高超的臨摹技巧而達(dá)到高度的形似,卻缺少了漢字的“書(shū)寫性”,如同無(wú)根之木,無(wú)水之魚(yú),沒(méi)有了漢字書(shū)寫動(dòng)態(tài)過(guò)程的書(shū)寫環(huán)境,筆畫(huà)形態(tài)便失去了活力。舉個(gè)例子,很多顏體字帖都要求“藏頭護(hù)尾”,如表2左。從大多數(shù)筆畫(huà)的起收形態(tài)來(lái)看,如此書(shū)寫的確能大致達(dá)到范本表面的藝術(shù)效果,然而我們卻忽略了由古至今漢字的書(shū)寫是以便利為基礎(chǔ)不斷演進(jìn),倘若筆筆藏鋒回鋒,每一筆畫(huà)都是先轉(zhuǎn)一圈再寫然后再轉(zhuǎn)一圈結(jié)束,如此繁瑣恐怕不是古人書(shū)寫時(shí)所追求的。顏體中確有“藏鋒”“回鋒”的形態(tài),但是它們的存在是因?yàn)樵谡麄€(gè)漢字書(shū)寫的過(guò)程中,下一個(gè)筆畫(huà)承接上一個(gè)筆畫(huà)的筆勢(shì),上一個(gè)筆畫(huà)將筆勢(shì)引帶向下一筆畫(huà)而產(chǎn)生的,如表1右。如果將這些筆畫(huà)單獨(dú)拿出來(lái)書(shū)寫時(shí),它們應(yīng)當(dāng)沒(méi)有這些不利于書(shū)寫順利的步驟,起筆都應(yīng)當(dāng)是一筆而下,然后順勢(shì)行筆至收筆處按住收結(jié)即可。教師需要糾正這些錯(cuò)誤的觀念,讓學(xué)生先學(xué)會(huì)寫字,其次再把字寫好。

除此之外,教師還需將正確的用筆動(dòng)作告知學(xué)生。若學(xué)習(xí)獨(dú)立的基本筆畫(huà),那么它們的正確書(shū)寫方式非常簡(jiǎn)單:若將幾種基本筆畫(huà)的起筆均看作從左上方起筆,則點(diǎn)是向右下行筆,收結(jié);橫是向右行筆,收結(jié);豎是向下行筆,收結(jié);撇向左下行筆,收結(jié);捺向右下行筆,收結(jié);提向右上方行筆,收結(jié);鉤是向左上方行筆,收結(jié)。

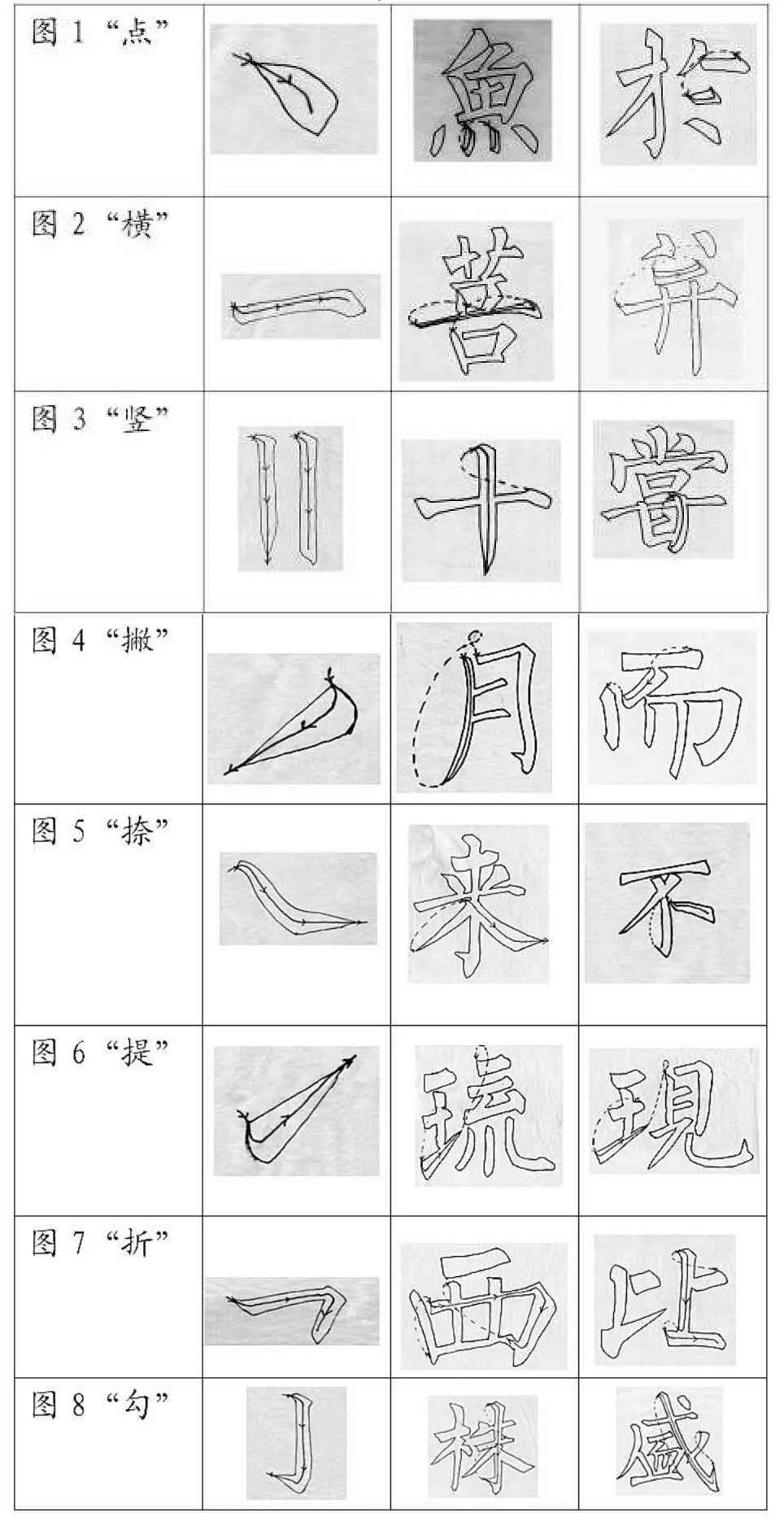

而筆畫(huà)形態(tài)的復(fù)雜多變則要在書(shū)寫的動(dòng)態(tài)過(guò)程中通過(guò)運(yùn)行曲線去分析(如表2):

圖1左“魚(yú)”:順著上一筆畫(huà)之勢(shì)向右下輕按,接著筆速加快,筆鋒轉(zhuǎn)下行筆,收筆時(shí)速度放慢,筆鋒轉(zhuǎn)而向上,并順勢(shì)寫下一筆畫(huà)。圖1右“于”:順著上一筆畫(huà)之勢(shì)向右下輕按,接著筆鋒轉(zhuǎn)向右提速行筆,邊行邊按,至收筆處按住后,筆鋒轉(zhuǎn)而向上,順勢(shì)寫下一筆畫(huà)。

圖2左“菩”:順上一筆畫(huà)之勢(shì)向右下輕按,接著筆鋒轉(zhuǎn)向右行筆,邊行邊按,至收筆處筆速放慢,筆向右下按住,筆鋒轉(zhuǎn)向左上方,順勢(shì)寫下一筆畫(huà)。圖2右“并”:順上一筆畫(huà)之勢(shì)向下按筆,接著向右略帶仰式曲線行筆,行至所需長(zhǎng)度筆速放慢,筆鋒轉(zhuǎn)向左上,順勢(shì)寫下一筆畫(huà)。

圖3左“十”:順上一筆畫(huà)之勢(shì)向右上輕按,接著筆鋒轉(zhuǎn)向右下按住,再轉(zhuǎn)而向下直行出鋒。圖3右“嘗”:順上一筆畫(huà)之勢(shì)向右水平按住,接著筆鋒轉(zhuǎn)向下曲線行筆,行至所需長(zhǎng)度后按住,順勢(shì)寫下一個(gè)字。

圖4左“月”:直接向右下方行筆,筆鋒曲線行走并由左下出鋒,然后筆鋒轉(zhuǎn)向左上,順勢(shì)寫下一筆畫(huà)。圖4右“而”:順上一筆畫(huà)之勢(shì)向右下方按住,接著筆鋒轉(zhuǎn)向左下方直行,行至所需長(zhǎng)度,筆速放慢,筆鋒轉(zhuǎn)向左上,順勢(shì)寫下一筆畫(huà)。

圖5左“來(lái)”:順上一筆畫(huà)之勢(shì)向右水平按住后,筆鋒轉(zhuǎn)向右下曲線行走,邊行邊按至所需長(zhǎng)度,筆速放慢,向右出鋒。圖5右“不”:順上一筆畫(huà)之勢(shì)向右下輕按,再向右下邊行邊按至所需長(zhǎng)度,向下按住收筆。

圖6左“琉”:順上一筆畫(huà)之勢(shì)一邊向下按一邊將筆鋒轉(zhuǎn)向右上直行出鋒(邊行邊提),順著該鋒勢(shì)寫下一筆畫(huà)。圖6右“現(xiàn)”:順上一筆畫(huà)之勢(shì)向右下按住,接著筆鋒轉(zhuǎn)向右上直行出鋒(邊行邊提),順著該鋒勢(shì)寫下一筆畫(huà)。

圖7左“西”:順著上一筆畫(huà)之勢(shì)向下按住,筆鋒轉(zhuǎn)向右行筆,至轉(zhuǎn)折處筆速減緩,先向右上提筆,再向右下重按,筆鋒轉(zhuǎn)向左下行走至所需長(zhǎng)度后按住,接著筆鋒轉(zhuǎn)向左上,順勢(shì)寫下一筆畫(huà)。圖7右“比”:順著上一筆畫(huà)之勢(shì)筆鋒略向右上,邊按邊轉(zhuǎn)向下行至所需長(zhǎng)度至轉(zhuǎn)折處,提筆左行,接著向右下按住,筆鋒轉(zhuǎn)向右行至所需長(zhǎng)度,按住收筆。

圖8左“株”:順上一筆畫(huà)之勢(shì)邊向右上方輕按邊將筆鋒轉(zhuǎn)而向下直行至所需長(zhǎng)度,筆速放慢,按住,筆鋒向左推出到尖。圖8右“盛”:順上一筆畫(huà)之勢(shì)向右上邊輕按邊將筆鋒轉(zhuǎn)向右下曲線行走至所需長(zhǎng)度,筆速放慢,按住,筆鋒轉(zhuǎn)向上推出到尖。

由此可知,筆畫(huà)的形態(tài)與漢字書(shū)寫筆順及運(yùn)行線路密不可分。

表2

結(jié)語(yǔ)

漢字和以漢字為載體的中國(guó)書(shū)法是中華民族的文化瑰寶。書(shū)法的教育應(yīng)當(dāng)扎根于漢字使用的傳統(tǒng),弄清楚漢字書(shū)寫的基本原理,找到筆畫(huà)形態(tài)變化的內(nèi)在理?yè)?jù),理清書(shū)法教學(xué)中的思路,讓初步接受書(shū)法教育的學(xué)生們更準(zhǔn)確、更深入地理解漢字的書(shū)寫,提升對(duì)書(shū)法的認(rèn)識(shí)。

J292.1

A

1005-6009(2016)48-0077-04

戴弦杰,首都師范大學(xué)中國(guó)書(shū)法文化研究院(北京,100000)碩士研究生。