中國(guó)學(xué)術(shù)的時(shí)代面孔

聞聲

拍攝頂尖科學(xué)家是一件很酷的事,攝影師可以和最聰明的大腦一起工作,但同時(shí)也頗費(fèi)思量。一方面,雖然他們的學(xué)術(shù)成就和研究?jī)?nèi)容正在或?qū)⒁淖兪澜绲哪硞€(gè)方面,但是理解科技前沿并能夠在照片中加以表現(xiàn),攝影師需要比拍攝其他名人做更多的案頭工作;另一方面,雖然很多頂尖科學(xué)家經(jīng)常接受媒體采訪,但是相比文娛名人,有特點(diǎn)的環(huán)境肖像并不多見,可借鑒的影像資料也不多。

2013年11月,新華社攝影部開始有計(jì)劃地拍攝各領(lǐng)域的頂尖科學(xué)家,至今仍在繼續(xù)。以下,我們采訪了攝影記者金立旺,分享如何用環(huán)境肖像表現(xiàn)中國(guó)學(xué)術(shù)脊梁。

什么時(shí)候開始拍攝這個(gè)系列照片?選擇拍攝對(duì)象有什么標(biāo)準(zhǔn)?

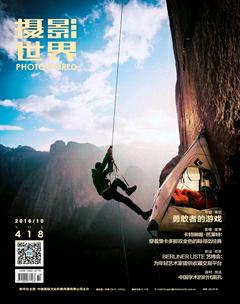

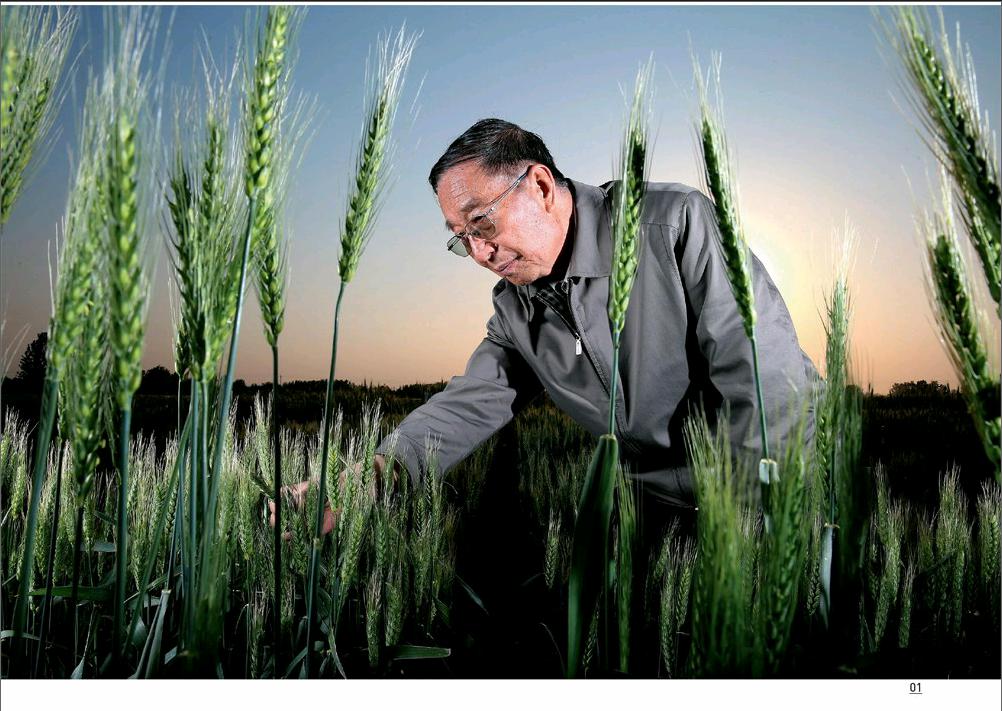

最早一次拍攝是在2013年11月11日,正好借助首批“萬人計(jì)劃”名單出爐的機(jī)會(huì)開始拍攝,第一個(gè)拍攝對(duì)象是盧柯院士。拍攝比較集中的時(shí)間段是2014年3月~7月。拍攝對(duì)象都以科技界德高望重的院士為主,比如獲得過國(guó)家科技大獎(jiǎng)的吳文俊、閔恩澤、鄭哲敏等院士,同時(shí)也拍攝在一段時(shí)間內(nèi)有新聞性的院士,比如當(dāng)時(shí)入選萬人計(jì)劃的盧柯、周忠和院士等。

如何制定拍攝計(jì)劃?

在拍攝之前,我們有一個(gè)小團(tuán)隊(duì)進(jìn)行策劃,列出擬拍攝名單,并收集每位備選拍攝院士的年齡、經(jīng)歷、成就、愛好等背景信息,以及以前拍攝過的照片,然后針對(duì)每位院士提出多種拍攝創(chuàng)意,進(jìn)行頭腦風(fēng)暴。之后,會(huì)把需要對(duì)方配合的內(nèi)容,比如拍攝場(chǎng)地、服飾衣著、道具設(shè)備等,結(jié)合“框架式”的10個(gè)采訪問題,初步形成拍攝方案,通過中科院的工作人員發(fā)給院士秘書或院士所在研究所辦公室負(fù)責(zé)人,由他們提前協(xié)調(diào)安排。

如何確定和安排拍攝流程?一般情況下。一個(gè)人物的拍攝需要花費(fèi)多長(zhǎng)時(shí)間?各個(gè)環(huán)節(jié)各需要多長(zhǎng)時(shí)間?

條件許可的話,我會(huì)對(duì)院士所在研究所辦公室、實(shí)驗(yàn)室、野外工作臺(tái)站或家里進(jìn)行踩點(diǎn)。拍攝當(dāng)天,一般會(huì)提前半小時(shí)左右抵達(dá),在拍攝場(chǎng)地按照創(chuàng)意設(shè)置背景及燈光效果,試拍之后,才邀請(qǐng)?jiān)菏勘救藚⒓优臄z。通常每個(gè)畫面拍攝約需要30分鐘左右。一個(gè)創(chuàng)意拍攝完畢之后,請(qǐng)?jiān)菏肯刃菹ⅲ{(diào)試好下一個(gè)畫面后,再邀請(qǐng)?jiān)菏窟^來拍攝,如此反復(fù)。通常采訪每位院士時(shí)都準(zhǔn)備2~3個(gè)拍攝創(chuàng)意。拍攝靜態(tài)照片需要30分鐘至2小時(shí)不等。拍攝完畢之后,我們會(huì)布燈錄制視頻,就之前提供的10個(gè)問題進(jìn)行采訪,需要一小時(shí)左右。

對(duì)于不同的被攝對(duì)象。拍攝靈感從何而來?

所謂靈感并不是空穴來風(fēng)、拍腦袋就能想出來的。好的創(chuàng)意至少有三個(gè)基礎(chǔ):首先是對(duì)被攝對(duì)象的熟悉程度。你越熟悉被攝對(duì)象,就越有可能想出新創(chuàng)意,特別是在了解一些細(xì)節(jié)的時(shí)候,每個(gè)細(xì)節(jié)都可以成為一個(gè)很好的創(chuàng)意來源。其次是攝影技術(shù)水平,使用不同的相機(jī)、鏡頭,不同的曝光模式及布燈效果都可以拍出新效果。再次是對(duì)視覺素材的積累程度。頭腦里對(duì)國(guó)內(nèi)外人像攝影發(fā)展史及當(dāng)代肖像攝影大師的作品有一定的積累,不是模仿,而是借鑒。在拍攝之前,根據(jù)個(gè)人情況,可以反復(fù)翻看一些作品,進(jìn)行“預(yù)想化的拍攝”,把自己的感覺清晰化。

請(qǐng)舉個(gè)例子吧。

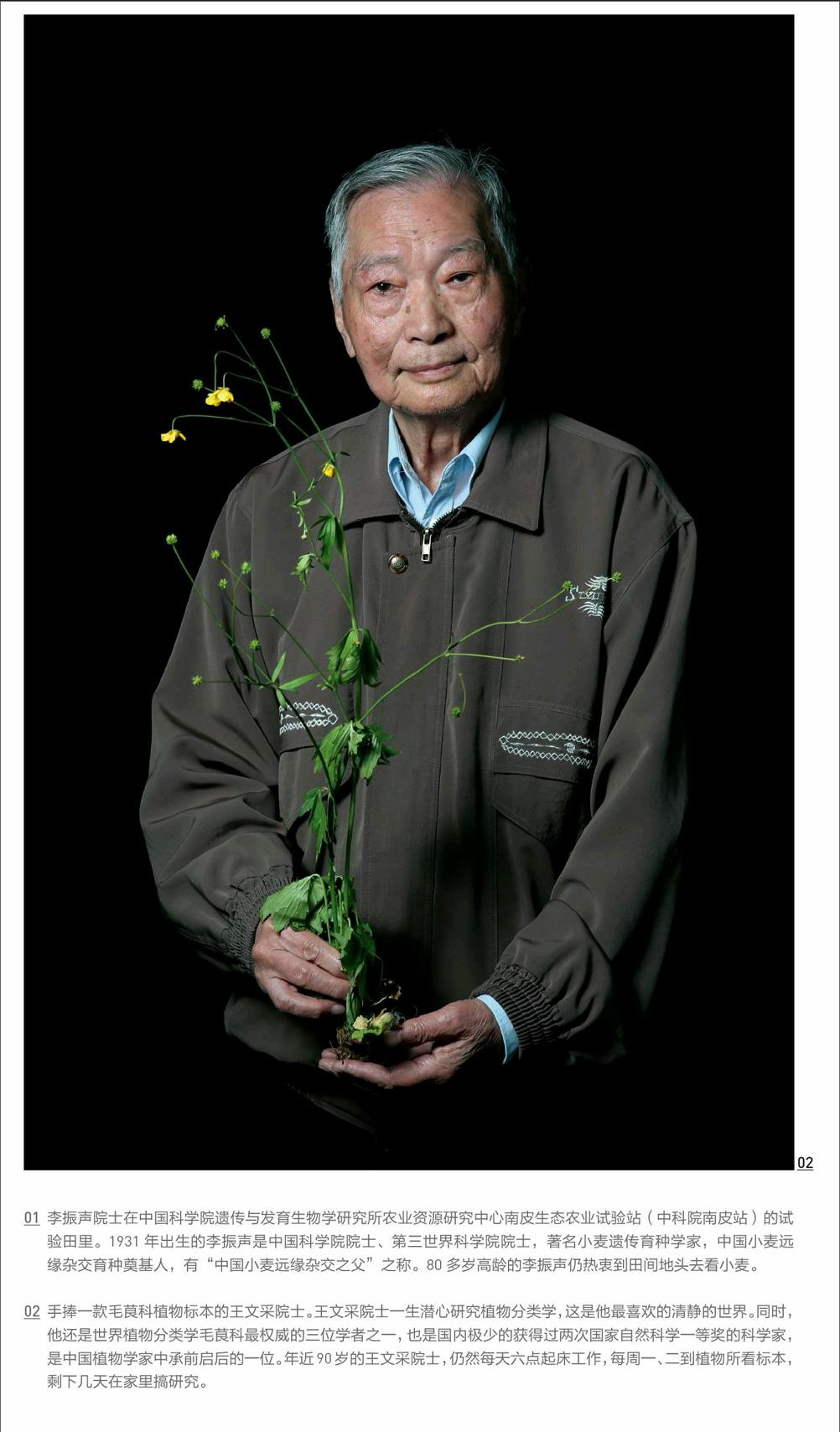

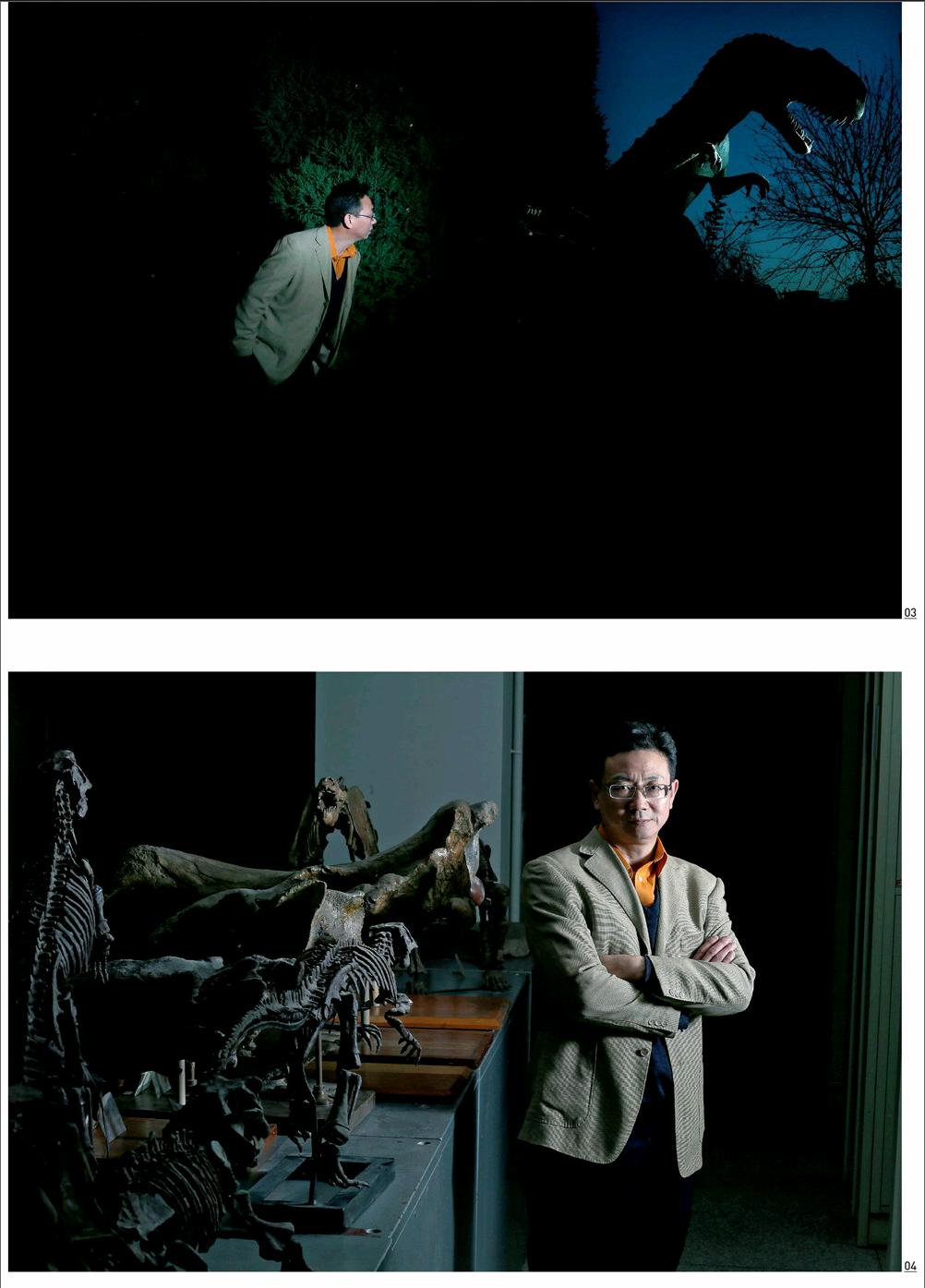

周忠和是世界知名古鳥類專家,但準(zhǔn)備過程中我們發(fā)現(xiàn),他最先研究的卻是古魚類化石,之所以從古魚類化石轉(zhuǎn)向古鳥類化石的研究,他說那是“一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)”。1990年,他與兩位同事在野外發(fā)掘時(shí)發(fā)現(xiàn)了長(zhǎng)江白鱘祖先的魚類化石。之后,他一個(gè)人又回到發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)希望能有更多收獲,結(jié)果沒找到更多魚類化石,反而找到了兩塊烏的化石。后來證明這是迄今為止已知的類似化石中保存最完整的、距今1.2億年左右的鳥類化石,其中一件被命名為“華夏烏”。

2013年,周忠和入選國(guó)家“萬人計(jì)劃”首批名單,是僅有的6名杰出人才之一。拍攝是在2013年11月17日,中科院當(dāng)天組織了集體采訪,十幾家媒體在上午聚集到中科院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所一間會(huì)議室。

按照慣例,先是周忠和院士用PPT的形式介紹團(tuán)隊(duì)和研究經(jīng)歷,然后集體提問采訪。在他放PPT的時(shí)候,我特意留心了他的研究成果,尤其是一篇發(fā)表在《科學(xué)》(Science)雜志上研究烏類卯巢起源的獨(dú)創(chuàng)成果非常吸引眼球。當(dāng)時(shí)我就在想,如果能把這張圖片全屏放大,讓他站在前面拍攝就好了。在他接受集體采訪的間隙,我和同事在古脊椎所的朋友帶領(lǐng)下踩點(diǎn)。最后預(yù)設(shè)了四個(gè)畫面:1在投影儀前;2在化石標(biāo)本館里和化石在一起的畫面;3他和“華夏鳥”化石在一起的畫面;4他在研究所外面的恐龍模型和樹叢邊。

我們?cè)谒k公室看到了“華夏鳥”復(fù)原模型。如何把他與它聯(lián)系在一起?當(dāng)時(shí)正好是中午時(shí)分,光線從樓道窗戶邊投射過來,陽臺(tái)上一盆綠植的影子在墻上搖曳,頗有感覺。何不把模型拿過來,把它也投影在墻上?我們找了幾個(gè)角度,最后比較恰當(dāng)?shù)匕才藕梦恢弥螅?qǐng)周院士過來,利用現(xiàn)場(chǎng)光拍攝了幾張。

我們還看到研究所外布置了一些恐龍雕塑,在都市里非常顯眼。我們用了兩只閃光燈,一只照射在周院士身上,一只照射在恐龍上,壓低整體曝光,請(qǐng)周院士做出探頭張望的姿勢(shì),最后獲得了比較滿意的照片。

怎樣和被攝對(duì)象交流?

和被攝對(duì)象交流其實(shí)在開始查閱他們的背景資料時(shí)就已經(jīng)開始了。形成的拍攝方案就是對(duì)他們的一個(gè)認(rèn)識(shí)。院士們也會(huì)從中看到我們的付出及準(zhǔn)備的充分程度,對(duì)我們會(huì)形成一個(gè)判斷。同時(shí),在前期,我們也會(huì)通過中科院工作人員傳達(dá)或者“灌輸”拍攝的意義,以及我們團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性,讓院士及相關(guān)人員重視這次拍攝。在具體拍攝的時(shí)候,根據(jù)不同院士的性格特點(diǎn),我們也會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通,有些是直接溝通,有些是間接溝通,最后基本上都能達(dá)成目標(biāo)。

在拍攝過程中。會(huì)面臨哪些困難?如何解決這些困難?

首先,不好約拍攝時(shí)間。拍攝院士最大的困難在于和他們約定拍攝時(shí)間。因?yàn)樗麄兌己苊Γ覀円灿衅渌稍L任務(wù),所以約定拍攝時(shí)間是最大的問題。解決這個(gè)問題,最好的方式就是把方案盡可能做細(xì)一些。

其次,讓院士接受“大膽”的創(chuàng)意。沒有大膽的創(chuàng)意,照片就不太可能讓人眼睛一亮。院士們眼界開闊,一直在科研創(chuàng)新的前沿,其實(shí),他們很樂意接受富有創(chuàng)意的拍攝方法。作為攝影師,不能首先進(jìn)行自我約束。在做說服工作的時(shí)候,要有堅(jiān)實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ),拍出樣片,直接拿效果說話,通常會(huì)取得比較好的效果。

再次,拍攝過程中還會(huì)遇到人手不夠、需要照顧院士身體、調(diào)整拍攝節(jié)奏等問題,通常都需要我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)根據(jù)實(shí)際情況加以處理。

拍攝時(shí)最常用到哪些器材?

拍攝器材主要有:佳能EOS-1 D X和EOS 5D Mark III機(jī)身,24~70毫米變焦鏡頭,35毫米和85毫米定焦鏡頭,變焦鏡頭使用的最多。還會(huì)用到三只佳能600EXRT閃光燈,普威引閃器和接收器4個(gè)(后來基本只用佳能閃燈互相引閃,不用引閃器),2米高的黑白面的背景板(也可以做反光板使用),五合一反光板,閃光燈柔光箱,以及若干支架。

你喜歡在室內(nèi)拍攝還是在室外拍攝?在布光時(shí),有哪些注意事項(xiàng)?

選擇室內(nèi)還是室外,主要看哪里的環(huán)境能夠表現(xiàn)被攝者。受條件限制,大部分照片是在室內(nèi)拍攝完成的,主要是他們的實(shí)驗(yàn)室、家里或者辦公室。有條件時(shí),我會(huì)盡量在和院士研究領(lǐng)域相關(guān)的野外臺(tái)站或者戶外環(huán)境里拍攝。

這些照片是否經(jīng)過后期處理。做了哪些調(diào)整?

我的理念是盡量把工作做在前頭,在布光和拍攝的時(shí)候解決問題,后期處理不多。

在你看來。什么樣的人像照片能被稱作“好照片”?

好的肖像要拍出被攝對(duì)象的特點(diǎn),最理想的狀態(tài)是被攝者本人散發(fā)出來的特質(zhì)能夠充溢整個(gè)畫面,而其他一切都是配角。