長白山區野生羊肚菌結構與生長分析

宋金枝+于劍瑞+劉偉+周麗威+楊允菲

摘要:采用大樣本隨機挖取單個子實體的調查和測定方法,分析長白山區羊肚菌的結構及生長規律。結果表明,羊肚菌子實體整體高、菌蓋高、菌蓋直徑、整體鮮質量、整體干質量之間均有密切的相關關系,其相關程度最佳的為指數函數、冪函數和線性函數。說明羊肚菌子實體整體生物量、整體鮮質量、整體高、菌蓋高、菌蓋直徑之間既具有同速生長規律又具有異速生長規律。羊肚菌各部分的異速生長規律中,r2為0.480 9~0.714 7,同速生長規律r2為0.649 6~0.810 4。說明羊肚菌各部分的生長無論是異速的還是同速的,均受遺傳因子和環境因素雙重控制,同時也體現出各部分生長因環境影響而具有的生態可塑性。

關鍵詞:長白山;羊肚菌;結構;異速生長;同速生長

中圖分類號: S646.704 文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2016)09-0231-02

羊肚菌(Morehella esculenta L.)在真菌中隸屬于子囊菌亞門盤菌目羊肚菌科羊肚菌屬,是珍稀的食藥兼用菌,一直是國內外學者研究的對象。目前羊肚菌已在物種分類、生物學特性、細胞學和人工栽培方面取得了大量的信息和研究成果[1-4],但人工栽培的商業化技術尚不成熟,原因是很復雜的,筆者認為對羊肚菌的結構及其生長進行分析,找到羊肚菌的生長規律能夠為羊肚菌大規模、商業性的人工栽培提供一定的理論依據。

1 材料與方法

1.1 研究地區概況

本研究所指長白山區為吉林省東南部的山區,包括通化、白山和延邊地區的全部,吉林地區的蛟河市、樺甸市和盤石縣以及遼源市的東豐縣,共22個縣(市、州),總土地面積950萬hm2,地貌比較復雜,氣候類型多樣,氣候資源地域變化大,年總輻射量3 980~5 230 MJ/m2,年降水量0~1 330 mm,年平均氣溫7.0~6.5 ℃,無霜期70~165 d,隸屬溫帶大陸性季風氣候區。

1.2 材料與處理

2015年4月下旬,在通化縣二密鎮、通化市橫道村、集安市頭道鎮、通化師范學院后山、安圖縣榆樹川村附近,選擇羊肚菌分布的典型地段,采用大樣本隨機挖取單個羊肚菌子實體的方法進行取樣。取樣時,分別挖取30個大小不等的羊肚菌個體,帶回實驗室去除根部泥土并編號。然后逐一測定其整體長、菌蓋長、菌蓋直徑(菌蓋最大直徑,取不同方向測量2~3次的均值),用Sartorius BA210s型電子天平測定其個體鮮質量后裝進帶有標號的信封,放在恒溫箱中,80 ℃條件下烘至恒質量后用Sartorius BA210s型電子天平測定其生物量。

1.3 數據處理

用Excel進行統計分析,選擇線性、指數、冪3種函數中相關性最高的函數作為羊肚菌生長分析的定量刻畫模型[5]。

2 結果與分析

2.1 羊肚菌結構特點及其數量特征

羊肚菌子實體(子囊果)由羊肚狀的可孕頭狀體菌蓋和1個不孕的菌柄組成[3],菌蓋表面有網狀棱的子實層,邊緣與菌柄相連,菌柄圓筒狀、中空,表面平滑或有凹槽。

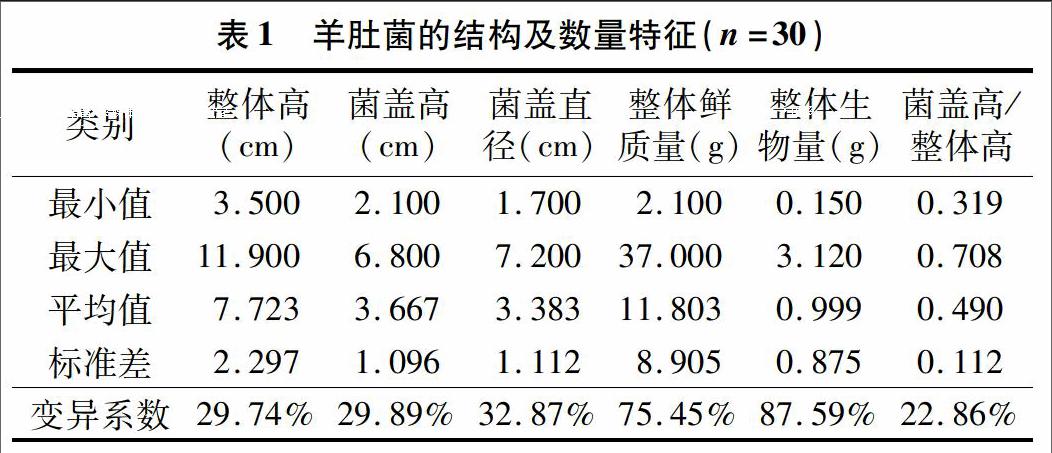

在調查的30個子實體中,羊肚菌整體高最小值為3.5 cm,最大值為11.9 cm,整體平均值為7.723 cm;菌蓋高最小值為2.1 cm,最大值為6.8 cm,整體平均值為3.667 cm;菌蓋直徑最小值為1.7 cm,最大值為7.2 cm,整體平均值為3.383 cm;鮮質量最小值為2.1 g,最大值為37.0 g,整體平均值為11.803 g;生物量最小值為0.15 g,最大值為3.12 g,整體平均值為0.999 g(表1)。

表1各數量指標的平均值代表樣本的整體水平,最大值和最小值反映樣本的實際范圍,標準差反映樣本變異的絕對數量指標,變異系數反映樣本變異的相對數量指標[6-9]。羊肚菌由菌蓋和菌柄組成。在整體水平上,菌蓋高占整體高的比例為49%,標準差0.112,表明整體水平上羊肚菌菌蓋高是整體高的1/2左右。就相對數量指標變異系數而言,以整體高的變異最小,為29.74%,以生物量的變異最大,達87.59%,表明羊肚菌子實體高矮的變異相對較小,而生物量則具有較高的變異。

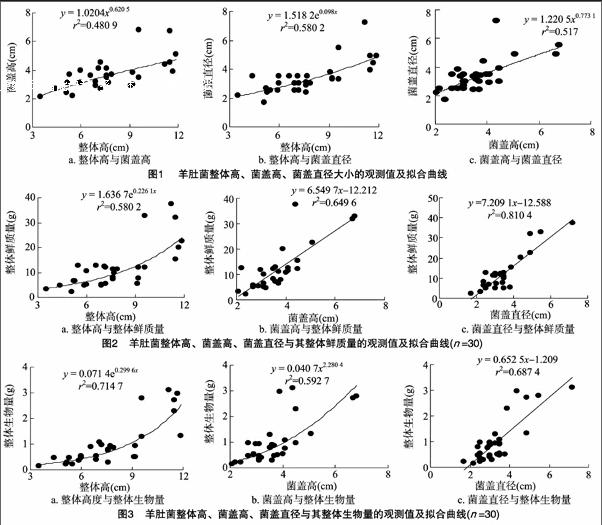

2.2 羊肚菌整體高、菌蓋高、菌蓋直徑之間的生長規律

經統計分析,羊肚菌整體高、菌蓋高、菌蓋直徑之間有密切的相關關系,其相關程度最佳的均為冪函數和指數函數,r2在0.480[KG*3]9~0.580[KG*3]2(圖1)。擬合方程可以反映,隨著羊肚菌整體高的增加,菌蓋高和菌蓋直徑分別以冪函數和指數函數形式增長;隨著菌蓋高的增長,菌蓋直徑以冪函數形式增長,表明羊肚菌整體高、菌蓋高、菌蓋直徑之間具有不同的異速生長規律。

2.3 羊肚菌整體高、菌蓋高、菌蓋直徑與其整體鮮質量的生長規律

經統計分析,羊肚菌整體高、菌蓋高、菌蓋直徑與其整體鮮質量之間均有密切的相關關系,其相關程度最佳的為指數函數和線性函數(圖2)。擬合方程的參數反映,隨著菌蓋高的增加,整體鮮質量的線性函數的b=6.549 7,a=-12.212;隨著菌蓋直徑的增加,整體鮮質量的線性函數的b=7.209,a=-12.588。2組系數基本相同,說明羊肚菌整體鮮質量隨著菌蓋高、菌蓋直徑的增加,不僅具有一致的同速生長規律,而且都以相近的比例增加。r2分別為0.649 6 、0.810 4,相差較大,表明菌蓋高、菌蓋直徑與其整體鮮質量間的關系受隨機環境的影響不同。鮮質量與整體高之間的關系是顯著的指數函數關系,r2為0.580 2,表明鮮質量的58.02%是隨著整體高的提高呈指數函數增加的。

2.4 羊肚菌整體高、菌蓋高、菌蓋直徑與其整體生物量的生長規律

經統計分析,羊肚菌整體高、菌蓋高、菌蓋直徑與其整體生物量之間均有密切的相關關系,其相關程度最佳的為指數函數、冪函數和線性函數(圖3)。擬合方程反映,隨著羊肚菌整體高的增加,整體生物量以指數函數形式增長;隨著菌蓋高的增加,整體生物量以冪函數形式增長;隨著羊肚菌菌蓋直徑的增加,整體生物量以線性函數形式增長。說明羊肚菌整體生物量與其整體高、菌蓋高和菌蓋直徑之間既具有同速生長規律又具有異速生長規律。r2為0.592 7~0.714 7,表明羊肚菌整體高、菌蓋高、菌蓋直徑與其整體生物量間的生長規律既受遺傳因素也受隨機環境的影響。

3 討論

羊肚菌是一種食藥兼用菌,早已被收錄在李時珍的《本草綱目》中。羊肚菌是一種很珍貴的天然補品,含豐富的蛋白質、多種維生素及20多種氨基酸,味道鮮美,營養豐富,在長白山區的針葉闊葉林、混交林中及林緣山坡上有分布。

從數量特征看,羊肚菌菌蓋高占子實體整體高的比例為49%,標準差0.112,表明羊肚菌外部形態是菌蓋高占整體高的1/2左右。整體高的變異最小,變異系數為29.74%,生物量的變異最大,變異系數高達87.59%。

異速生長指的是生物體的某一特征的相對生長率與第2種特征的相對生長率不相等;而同速生長則指這2種特征都以相同的比例增加[6]。經統計分析,羊肚菌整體高、菌蓋高、菌蓋直徑、整體鮮質量、整體干質量之間均有密切的相關關系,其相關程度最佳的為指數函數、冪函數和線性函數,說明羊肚菌整體生物量、整體鮮質量、整體高、菌蓋高、菌蓋直徑之間既具有同速生長規律又具有異速生長規律。羊肚菌整體鮮質量隨著其菌蓋高、菌蓋直徑的增加不僅具有一致的同速生長規律,而且都以相近的比例增加,羊肚菌整體高、菌蓋高、菌蓋直徑之間具有不同的異速生長規律。

在植物各特征的生長分析研究中,r2為擬合方程的確定系數,可用來估計遺傳因子的控制水平,而1-r2則體現隨機環境的影響水平[10]。本研究中,羊肚菌各部分的異速生長規律中,r2為0.480 9~0.714 7,同速生長規律r2為0.649 6~0.810 4。可見,羊肚菌各部分的生長無論是異速的還是同速的,均受遺傳因子和環境因素雙重控制,同時也體現各部分生長因環境影響而具有的生態可塑性[11]。

參考文獻:

[1]才曉玲,何 偉,安福全,等. 羊肚菌分之分類及人工培養研究現狀[J]. 大理學院學報,2013,12(4):44-47.

[2]劉 婷,富宏海,馮 麗. 烏魯木齊市郊羊肚菌生長土壤細菌群落分析[J]. 江蘇農業科學,2011,39(4):468-469

[3]徐永強,張明生,張麗霞. 羊肚菌的生物學特性、營養價值及其栽培技術[J]. 種子,2006,25(7):97-99.

[4]伊平昌. 大通縣羊肚菌生態環境的調查與分析[J]. 中國食用菌,2012,31(6):72-73.

[5]田 迅,楊允菲. 西遼河平原不同生境草蘆種群分株生長的可塑性[J]. 草地學報,2004,12(1):17-21.

[6]楊允菲,李建東. 松嫩平原人工草地羊草和野大麥葉種群的趨同生長格局[J]. 草業學報,2003,12(5):38-43.

[7]陸建身,賴 麟. 生物統計學[M]. 北京:高等教育出版社,2004.

[8]祝廷成. 羊草生物生態學[M]. 長春:吉林科學技術出版社,2004.

[9]宋金枝,楊允菲. 松嫩平原堿化草甸朝鮮堿茅無性系冬眠構件的結構及生長分析[J]. 生態學雜志,2006,25(7):743-746.

[10]王俊煒,李海燕,楊允菲. 溫帶地區4種園林灌木葉片的生長規律[J]. 東北師范大學學報:自然科學版,2005,37(1):95-98.

[11]肖 灑,王 剛,李 良. 毛烏素沙地油蒿與楊柴異速生長模式及個體大小的種內競爭調節[J]. 中國沙漠,2003,23(1):67-72.