國有企業戰略重組后的路徑選擇①

鄭州師范學院經管學院管理學系 張 凌

國有企業戰略重組后的路徑選擇①

鄭州師范學院經管學院管理學系 張 凌

本文借助于博弈論的理論建立模型,并以此為基礎進行分析,深層次地挖掘國有企業組建戰略聯盟的動機及其本質所在,為我國國有企業的健康與高速發展提供理論支持并提出建議。

國有企業 戰略聯盟 核心競爭力 博弈論

目前,我國國有企業改革不完全,為有效推動國有企業的經濟發展,解決企業當前發展困境,因而急需培養具有國際競爭力的大型企業聯盟,即企業戰略聯盟。戰略聯盟(Strategic Alliance)指的是兩個以上(含兩個)的企業(或指定的某一事業、某一職能部門)為了能夠共同擁有市場或共同使用資源,以市場預測為基礎,結合自身的總體經營目標與風險,通過簽訂協議或契約等形式而形成的一種松散型的網絡組織,在這一組織之中,各組織成員互補優勢、共同承擔風險,實現了要素的雙向或多項流動。現階段,戰略聯盟以出人意料的速度發展起來,調查顯示,世界上排名前2000的企業在戰略聯盟中達到17.2%的平均回報率,高出全部企業總平均回報率的50%。目前,基本上所有的企業都希望能夠通過戰略聯盟來獲取競爭勝利,這促使了戰略聯盟致勝時代的到來。筆者認為,我國國有企業之間的戰略聯盟也將成為企業追求利潤最大化,進行長期理性博弈的必然產物。

1 國有企業組建戰略聯盟的合理性分析

我國國有企業之間相互競爭的新格局對我們提出了新的要求:在下放重點國有企業的同時更加需要以產業組織的發展方向為基礎對產業市場結構、企業規模以及組織結構等內容予以調整并完善,將目前產業分散、近似完全競爭型的市場結構轉變為適度集中、寬松寡占型的市場結構,并以此來對國有產業內的供大于求、過度競爭、行業虧損以及技術創新動力不足等現象與矛盾予以解決[1]。

本文認為,實現這一目標的主要途徑是組建國有企業行業的戰略聯盟。在資本主義發展史上,各行業的發展都不同程度的呈現了生產集中和壟斷形成的橫向兼并、縱向兼并和混合兼并的規律;直至當前,歐美國家仍利用兼并或合并,以股權、債權關系為紐帶,打造實力雄厚的大企業集團。我國國有企業經濟要實現良性發展,業內企業就應充分利用融資、控股、參股等資本運營方式,在較高的層面上對大型企業集團進行組建。其有效性與先進性表現為以下三點。

1.1 完善企業的組織結構

觀察我國一般性質的企業聯盟內的大、中、小行業企業之間的組織關系可知,在核心位置的大型主體企業不僅與眾多的中小國有企業建立了業務方面的聯系,而且在融資、參股兼并等方面也聯系甚廣,使得眾多的中小國有企業對主體的大型國有企業有著比較強且相對穩定的依賴性,進而形成了有效的戰略聯盟組織體系,在該體系之中,大型國有企業居于核心地位,聯盟內的各中小國有企業(國有地方企業、鄉鎮企業)通過主體國有企業的帶動作用而有效地協同起來。由于該聯盟的組織體系較為合理,市場運行相對規范有序,這就使得大型的國有企業能夠有效地利用國有企業戰略聯盟的核心競爭優勢來提高自身的綜合競爭力。

1.2 促進規模經濟的實現

國有企業戰略聯盟能有效地利用核心國有企業的資本存量,對協作生產進行專業化的組織,以使生產經營規模與規模效益能夠較快地擴大與實現。在國有企業戰略聯盟的形成與發展的過程之中經常會有相同或相似經營范圍的國有企業之間的橫向兼并或聯合、改組現象的發生,這就促進了資產一體化專業性公司的出現,進而使專業化生產規模得到大大的提高,對“大而全”、“小而全”的生產方式予以克服,以更好地融規模經濟與社會化大生產的專業化于一體,最終獲得規模經濟效益。

1.3 增強產業內部競爭有序性

國有企業組織結構的層次性使得企業出現了分層競爭的結構,即以大型企業為核心,眾多中小企業通過專業化的合作而形成分層競爭的一種結構。一方面,國有企業之間形成了一種高層次的競爭,借助于大型國有企業與中小國有企業的分層合作,可以形成強大的競爭合力,一致對外。與此同時,位于核心地位的大型國有企業又可以分散自身的競爭壓力,由各層次的中小企業進行有序承接,以形成一種聯盟內部相互競爭的壓力與動力。另一方面,國有企業戰略聯盟的組織結構體現了大型國有企業對中小國有企業進行利用的一種協同思路,通過垂直分工與協作對大型國有企業與中小國有企業的生產經營領域與競爭空間予以界定,避免了國有企業之間的過度競爭,也有利于提高產業的集中度,優化市場結構,進而形成一種良性競爭態勢。大型國有企業戰略聯盟,既立足于國內市場需求,面向高端市場,又有余力開拓國際市場,充分發揮比較優勢,推動我國企業“走出去”戰略目標的實現,增強我國的國際競爭力。

2 企業戰略聯盟強化集團能力的博弈成因解釋

2.1 若兩個企業勢均力敵,則博弈均衡應為合作共贏

實力相當的兩個企業在選擇競爭與合作之時十分類似于博弈論中的經典模型——囚徒困境。在信息封閉的前提下,囚徒A與囚徒B在進行選擇之時都會以自身利益最大化為主,這種靜態下所進行的非合作選擇就是一種最穩定的結果。然而,以理性人假設為基礎的兩個水平相當的個體在進行博弈之時若選擇不合作,其結果會是兩敗俱傷[2]。

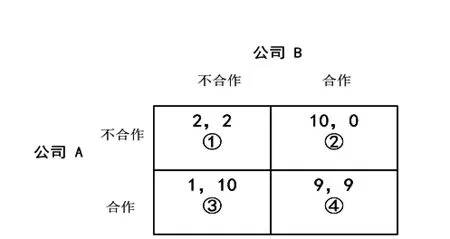

現實情況中的博弈都是動態博弈。對于兩個實力相當的企業來說,使其利益實現最大化的條件應當是進行合作,如果不合作最終會使他們兩敗俱傷,這是兩家企業共同知道的信息(如圖1)。基于此,實力相當的兩個企業在進行博弈之時會選擇合作,通過信息共享建立起長期的戰略合作伙伴關系,而在這一前提之下,一家企業若有背叛行為的發生,勢必會遭到對方企業的報復,進而導致惡性連鎖反應的發生,最終兩敗俱傷,得不償失。因此為了能夠實現合作共贏,兩家企業會選擇合作。合作的結果如圖1中④框所示,這是一種雙贏的模式,兩家企業共同實現收益最大化,而其收益之和也實現最大化。海爾與日本三洋的合作就是此種博弈的結果,兩個家電巨頭企業通過建立長期的戰略聯盟,實現銷售渠道的良性合作,海爾通過將產品進駐高檔市場加快了其國際化進程,三洋借助于海爾專賣店的力量進駐中國市場,在很大程度上促進了其對本國企業索尼與松下的追趕。通過合作,兩家企業都擴展了新的營銷渠道,并且實現了成本的最小化,這一成本優勢促使兩家企業在競爭日益激烈的國際家電市場上站穩了腳跟。這一例子充分說明實力相當的兩家企業在競爭激烈的環境中勢必會選擇合作,而合作的具體形式之一便是建立戰略聯盟。

圖1 勢均力敵的兩企業博弈分析

2.2 若兩個企業實力相差懸殊,則應先追求合作雙贏

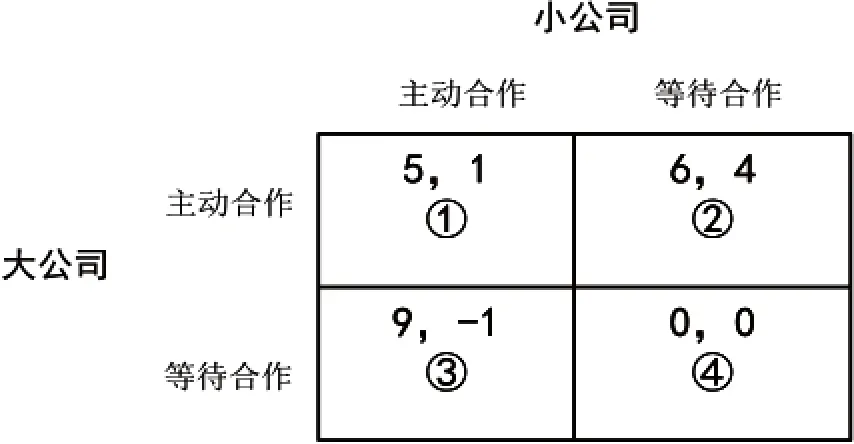

若兩家企業實力相差懸殊,他們在進行博弈之時會類似于博弈論中的經典模型——智豬博弈。在智豬博弈中,大豬與小豬爭奪食物,大豬比小豬具有明顯的優勢,若兩豬不合作,誰都不會吃到食物,但若小豬率先搶奪食物,必定會被大豬全部吃掉,為了能夠吃到盡量多的食物,小豬必須選擇與大豬進行合作,由大豬優先選擇吃什么和吃多少食物,這就會帶來智豬博弈的穩定結果。這樣一來,以理性人假設為基礎的兩個水平相差懸殊的企業在進行博弈之時,強者會更加傾向于合作,弱者會等待合作,這便是兩者的最優選擇。

通過以往的案例分析可知,實力相差懸殊的企業在競爭之時,強勢企業為了獲取弱勢企業的資源,會采取競爭壓制或收購等措施,但是弱勢企業不會坐以待斃,他們大多都會奮力一搏,這勢必會給強勢企業帶來不利影響,使之付出更大的代價,得不償失。在這一背景之下,強勢企業會更加傾向于結成戰略聯盟,而弱勢企業通過戰略聯盟也往往能夠獲得更廣闊的發展空間,這便是兩個企業進行博弈的納什均衡(如圖2)。由此可知,實力相差懸殊的企業為了追求自身利益最大化會選擇合作,而在這一合作過程中,強勢企業是主動方,弱勢企業會選擇等待,其結果為圖2中②框所示,對于雙方來說,此時合作能帶來最大的收益,強者在合作的戰略聯盟中所獲得的收益更多。

圖2 強弱分明的兩企業博弈分析

3 企業組建戰略聯盟的對策建議

3.1 理性選擇合作伙伴

在選擇戰略合作伙伴之時,需要慎重,進行理性選擇。在前文的分析中,小規模企業若選擇大于自身規模的企業進行聯合的話,結果是弊大于利的,這就需要企業在建立聯盟之時,應以自身的發展規模為基礎,選擇規模比自己小的或者是有著與自己相當規模的企業。

3.2 通過合作與競爭的共存追求雙贏

綜觀當今世界的發展可知,一個企業若想取得長期而又持續的發展,就必須借助于內外部因素的共同作用,即需要內部積累與外部優勢資源擴張并存,通過聯合將自身的發展能力提高。借助于與其他企業的合作與競爭,最優化企業的發展結果。這就需要各個企業將競爭觀念予以轉變,實現對抗性競爭向合作性競爭的轉化[3]。

3.3 重視合作方式,進行長期規劃

長期戰略聯盟的建立能夠對企業起到制約作用,在戰略聯盟的影響下,各個成員若背叛了聯盟的條約,勢必會引起另一方的連鎖反應,進而損害到自身的利益。這就使得聯盟中的成員不會輕易背叛聯盟條約,使長期戰略聯盟成為一個重要條件對聯盟的穩定性提供保障。

3.4 利用已有聯盟,培育企業競爭力

企業應該有借助于已有戰略聯盟使自身得到發展的能力。若不能以自身需要為基礎對戰略聯盟加以利用,企業是不會獲得很高的收益的。戰略聯盟中的企業應把握住機會,學習跨國公司的先進經驗,培育出適合自身發展的核心競爭力,以國際化水平的高度應對全世界范圍的激烈競爭,從而打下一個良好的基礎,為將來以自身為主導的戰略聯盟的建立提供支撐。

3.5 管理聯盟企業,保護優勢資源

戰略聯盟的良性運營以戰略目標實施狀況的檢查為基礎,通過檢查,可以協調并整合聯盟內部的各項資源。在戰略聯盟的運營過程中,品牌、技術以及分銷權等無形資產的保護十分重要,各成員應通過各項措施保護自身的核心資源,避免資源遭到惡意的模仿或盜竊,保證聯盟權力不會發生單向位移,進而使戰略聯盟實現有效運行。

[1] 寧德春,楊建平.基于博弈論的組建建筑企業集團動因研究[J].Group Economics Research,2006(12).

[2] 戴桂林,周曉明.企業戰略聯盟的組建動因及策略取向探究[J].經濟與管理研究,2006(11).

[3] 楊超.跨國公司的戰略聯盟和我國企業的對策[J].經濟視野,2014(21).

F276.1

:A

:2096-0298(2016)03(c)-020-03

2013年度全國科學教育規劃課題(BIA130088)階段性成果;2015年度鄭州市科技發展計劃課題(20150624)。