隆森街往事

詹姆斯·麥考利

從布朗庫西到恩斯特再到克萊因,很多戰后法國有名的畫家、雕塑家都在隆森街工作生活過,他們同睡一張床,共用一個衛生間,互相激發創作靈感。

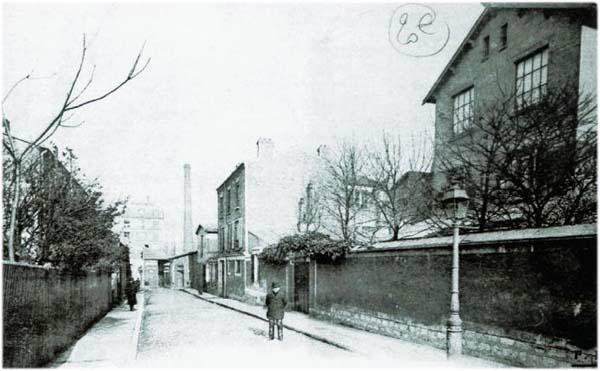

蒙帕納斯有一條后街,后街通往醫院太平間,雜草叢生,破瓶四布。唯一有生命跡象的當屬街角咖啡店,但與其說那里是買咖啡的地方,不如說是布列松作品的背景。8月,一個陰郁的下午,咖啡店老板獨自坐在門外,抽著悶煙。

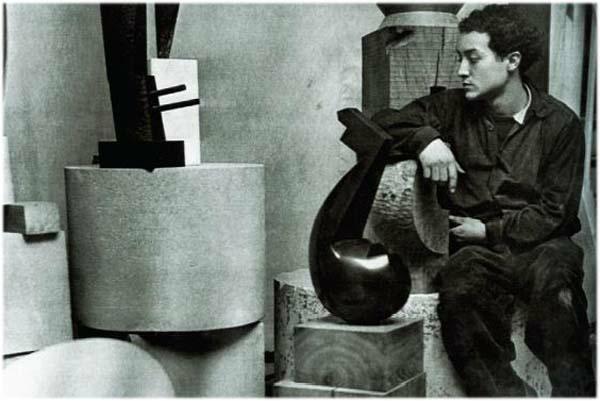

1927年,日裔美籍藝術家野口勇在隆森街師從布朗庫西。

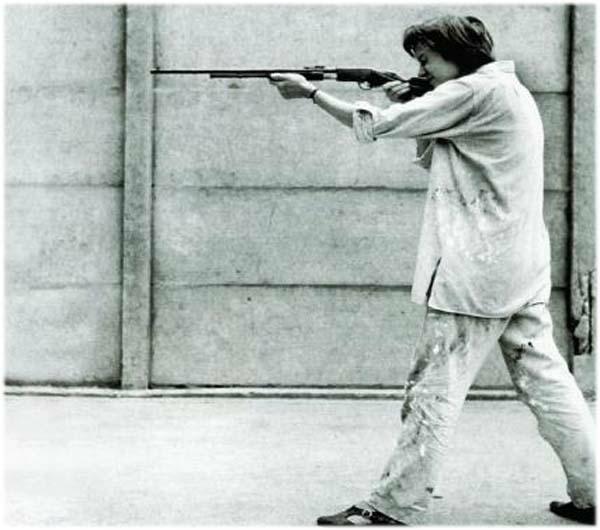

1961年,妮基·桑法勒手持22來福槍創作第一幅“彈孔圖”。

這條狹窄普通的小街就是隆森街,曾經的美學搖籃,怒放著戰后法國藝術。這里原先是雕塑家布朗庫西的工作室,上世紀50年代到60年代初,慢慢演變成藝術一條街,馬克斯·恩斯特、伊夫·克萊因、妮基·桑法勒、丁格利等藝術家都在這里工作生活過。曾經,它是巴黎的象征,是一個時代的縮影。

在人們心中,這群藝術家是一個群體,他們身上貼著酗酒、浪漫的標簽,他們在破敗蕭條、錯綜復雜的窄巷里創作。隆森街里的合作從不刻意,完全即興。這里人才薈萃,聚集了一代能工巧匠。

最初,這條小街因謀殺案而名聲大噪,而非藝術。風情萬種的斯坦海爾的府邸就在這里,她是很多有頭有臉人物的情婦,其中包括時任法國總統菲利·福爾。但是,接近斯坦海爾的人相繼死去,而菲利·福爾也于1899年與她幽會時死亡。據說,她的丈夫和繼母于1908年在家被人勒死。當局從未給斯坦海爾定罪,但她還是逃往了英格蘭,留下這座宅子,成了小報上永遠的丑聞。

藝術家們被獨立工作室的低廉租金所吸引,于20世紀初來到這里。至于斯坦海爾的別墅,據雕塑家克蘿德·拉拉納所言:“我們來這里只是為了上廁所”。上世紀50年代,克蘿德·拉拉納和她的丈夫弗朗索瓦·拉拉納就住在這條街上。

沒有了斯坦海爾府邸的衛生設備、管道、供暖,隆森街慢慢淪為了廁所。50年代時,法國政府宣布隆森街不宜居住,自此,這里空曠了將近20年,直到1980年由醫院接手。現年86歲的美國作家哈里·馬修斯回憶說:“如果沒有親眼目睹,你根本沒法想象它的臟亂差。那可不是塊好地兒。”哈里·馬修斯和妻子妮基·桑法勒于50年代來到這里。但對克蘿德而言,這些都無所謂,在她眼中這是一個時代,而非一座城。

盡管斯坦海爾是這里的主人,但真正的隆森街故事要從布朗庫西開始。一戰時期,1916年,這位羅馬尼亞雕塑家流亡至此,他比后來來到這里的藝術家要大四五十歲。他是隆森街當之無愧的好爸爸,一直盡心盡力地管理著這條街,直到1957年去世。

布朗庫西在隆森街創作了大量作品。這些質樸的雕塑盡顯石材、木材、金屬的自然美。1927年,他收了一位22歲的日裔美國學徒,盡管他們之間語言不通,但這絲毫不影響大師衣缽傳承——這位學徒就是野口勇。

隆森街明信片

如今,克蘿德·拉拉納已經是位90多歲的老人了,也是隆森街最后的老一輩藝術家。她和她的丈夫在那里創作了許多不朽的動植物群銅像,這些雕像將成為他們的標簽,點綴眾多小區庭院、印在塞吉坎斯伯專輯上,收藏進伊夫·圣·洛朗和皮埃爾·貝爾杰圖書館。當年,拉拉納夫婦就住在布朗庫西家隔壁,晚上經常帶著伏特加去他家串門。

拉拉納回憶道:布朗庫西是個天才雕塑家,他總是一會兒一個點子,讓人捉摸不透,他喜歡阿斯蒂起泡酒,討厭馬克斯·恩斯特。布朗庫西曾這樣抱怨馬克斯·恩斯特:“只要恩斯特從我身旁走過,我就渾身不自在。”拉拉納則抱怨他在她家地板上丟的煙頭太多了,于是,馬克斯就拿自己做的一個金屬碗賠罪,拉拉納把這個碗拿來當煙灰缸。這個金屬碗后來成了隆森街的辟邪寶物。

煙灰缸只是分享的開端,這群藝術家還共享衛生間、床、便宜的食物、無價的奇思妙想。1958年,伊夫·克萊因和丁格利創作了《發現宇宙》,他們一致認為:真正的藝術超越物質而存在于宇宙中。

伊夫·克萊因制作的單色盒子中裝配著丁格利制作的木頭機器——這件作品本身沒有過人之處。但是當你移動它,就會瞬間在視覺上進入純色空間,這一短暫的瞬間就是藝術。拉拉納回憶道:伊夫·克萊因和丁格利整天在外忙工作,餓了就吃點簡餐。

1961年,同樣在隆森街,封面女郎妮基·桑法勒開始了她的國際藝術家生涯。她和她的朋友羅伯特·勞森伯格為了創作帆布畫而來到這里。這符合隆森街的一貫傳統,伊夫·克萊因也是前一年為了創作《單調交響曲》而來到這里。他指揮著一支管弦樂隊,婀娜多姿的裸體美女在藍色幕布下翩翩起舞。表演和作品同樣重要。

表演似乎籠罩著藝術家們的命運。桑法勒拋棄哈里·馬修斯,和丁格利雙宿雙棲,丁格利工作室就在布朗庫西工作室旁。無獨有偶,美國藝術家拉里·里弗斯和克拉麗絲搬了進來(克拉麗絲是拉里之子的威爾士婢女)。與此同時,似乎這條街上所有女性都對詹姆斯·梅特卡夫想入非非。1962年,伊夫·克萊因和德國藝術家羅特勞特在隆森街舉行了婚禮。

上世紀60年代末,法國再次卷入革命的洪流。這次是一場浩浩蕩蕩的社會革命——越南戰爭、抵抗法國殖民統治、1986年5月大起義。但這群藝術家并沒有被政治所影響。藝術歷史學家稱他們為“新現實主義者”,介于達達主義和波普(Pop)現實主義派的一類人,其實這個定義并不完全準確。

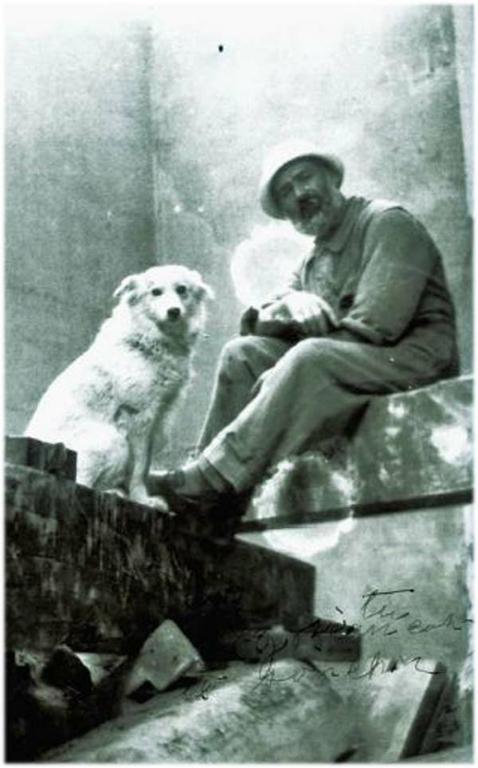

布朗庫西自畫像,1916年,他帶著白色牧羊犬波萊爾最早來到隆森街。

人們因他們在隆森街的創作而記住他們。沒有這條獨一無二的蒙帕納斯小巷,法國國家現當代藝術博物館——蓬皮杜國家文化藝術中心將不再完整。例如,倫佐·皮亞諾高科技巨石旁的廣場上就有一處耗巨資仿建的布朗庫西隆森街工作室,里面陳列著布朗庫西的代表作。另一邊有桑法勒和丁格利建造的斯特拉文斯基噴泉,彩虹基調、潺潺流水,上演著五彩斑斕的夢。此外,還有克萊因純色空間。

總之,隆森街本身就是一場表演,詮釋著19世紀初葉、中葉,瓦爾特·本雅明稱之為“19世紀之都”。盡管處在臭水溝一樣的環境下,隆森街并沒有消沉墮落。正如布朗庫西所言:“真正的存在,是事物的內在而非外在。”缺乏內在的事物終會在時間的長河中淹沒。

[譯自美國《紐約時報》]