渤海灣盆地大型潛山油氣藏形成的有利因素

吳偉濤,高先志,李 理,張東偉,劉 寶

(1.西安石油大學,陜西 西安 710065;2.中國石油大學,北京 102249;3.中油遼河油田分公司,遼寧 盤錦 124010)

?

渤海灣盆地大型潛山油氣藏形成的有利因素

吳偉濤1,2,高先志2,李 理3,張東偉3,劉 寶3

(1.西安石油大學,陜西 西安 710065;2.中國石油大學,北京 102249;3.中油遼河油田分公司,遼寧 盤錦 124010)

以冀中坳陷任丘碳酸鹽巖潛山和遼河坳陷興隆臺變質巖潛山為例,探討了渤海灣盆地大型潛山油氣藏形成的有利因素。研究表明:渤海灣盆地已發現潛山油氣藏111個,層位從太古宇變質巖至古生界碳酸鹽巖;任丘碳酸鹽巖潛山和興隆臺變質巖潛山風化剝蝕時間長、斷裂活動強度大;“洼中隆”的構造格局、“多對一”的源儲關系、厚度大的儲層條件、多類型的圈閉條件和源儲直接接觸關系以及大面積的供烴窗口是大型潛山油氣藏形成的有利因素。

潛山油氣藏;內幕圈閉;任丘潛山;興隆臺潛山;渤海灣盆地

引 言

國內外勘探實踐證明,潛山是一個重要的油氣勘探領域,并取得了巨大的勘探成效[1-2]。中國渤海灣盆地是潛山油氣藏發現的集中地,經過多年的潛山油氣勘探,取得一系列的突破性進展:冀中坳陷任丘潛山、黃驊坳陷千米橋潛山、濟陽坳陷樁西潛山、渤中坳陷曹妃甸潛山、遼河坳陷興隆臺潛山和曙光潛山等,顯示出渤海灣盆地潛山領域具有良好的油氣勘探前景。1975年,冀中坳陷元古宇碳酸鹽巖地層中發現了任丘潛山油氣藏,單井產量超過千噸,開創潛山找油的新領域,創建“新生古儲”型潛山油氣理論,推動了渤海灣盆地潛山油氣勘探進程,探明石油地質儲量達到5.5×108t[3]。2005年,遼河坳陷興隆臺變質巖潛山揭露太古宇地層超過1 600 m,多層見到工業油氣流,縱向上由幅度200 m的風化殼拓展到2 000 m的潛山內幕,將“潛山頂部”勘探領域拓展到“潛山主體”勘探領域,探明儲量超過億噸,成為變質巖潛山油氣藏的典型范例。

以冀中坳陷任丘碳酸鹽巖潛山和遼河坳陷興隆臺變質巖潛山為例,從構造格局、油氣源條件、儲層條件、圈閉類型、源儲關系、供烴窗口等方面探討大型潛山油氣藏形成的有利因素,為下一個大型潛山油氣藏的發現提供指導意義。

1 渤海灣盆地地質特征與潛山油氣藏的分布

1.1 渤海灣盆地地質特征

渤海灣盆地是疊置在華北太古宇—古生界基底上發育的中、新生代裂谷斷陷盆地。以古近系沉積發育為基礎,根據新近系分布特點,將盆地劃分為遼河坳陷、冀中坳陷、黃驊坳陷、濟陽坳陷、渤中坳陷、臨清坳陷、昌濰坳陷和埕寧隆起、滄縣—內黃隆起等多個次級構造單元。潛山地層主要為太古宇變質巖、元古宇變質巖和碳酸鹽巖及下古生界碳酸鹽巖。

渤海灣盆地結晶基底是經歷了遷西運動、阜平運動、呂梁運動等構造—熱事件后拼接成的統一克拉通基底,主要由前長城系的變質巖組成。中—新元古代時期,華北地臺內部發育北東—北北東向的燕山—太行裂陷槽,逐漸由斷陷轉化為坳陷,持續到奧陶紀,發育了一套巨厚的海相碳酸鹽巖夾碎屑巖地層。下古生代晚期的抬升作用,地層遭受長時間的風化剝蝕作用,直到晚石炭世才開始接受海陸交互相地層的沉積。早中生代時期,華北板塊分別與南側揚子板塊和北側西伯利亞板塊發生相對聚斂作用,以及郯廬斷裂及北東—北北東向大斷裂帶的左行走滑作用,形成了一系列北東向—東西向的褶皺和沖斷帶。晚中生代時期和古近紀早期,由于庫拉板塊的俯沖作用,郯廬斷裂繼續左行剪切。從古近紀中期始新世開始,太平洋板塊俯沖方向的變化,導致產生地幔對流或上涌,地殼拉張減薄,引起拉張應力場以及所伴隨的巖漿活動,郯廬斷裂帶也由左行轉為右行,結合印度板塊的推擠影響,火山活動與重力作用起到均衡調整作用,斷陷盆地向坳陷轉化,逐步演化為現今的大型平原地貌形態[4]。

渤海灣盆地的構造演化為潛山的形成創造了良好地質條件。太古宇變質巖、元古宇變質巖和碳酸鹽巖、下古生界碳酸鹽巖等多套地層構成了渤海灣盆地潛山形成的基礎。中生代以來的多期構造運動,引起不同類型、不同方向的斷裂活動,造成前古近紀地層遭受不同程度的剝蝕,出露地層由太古宇至古生代,形成多種多樣的“山”型特征,與坳陷期的上覆新生代地層均有接觸,進而形成多時代、多巖性、多類型的潛山。

1.2 潛山油氣藏的分布

對渤海灣盆地主要坳陷已發現油氣的潛山進行統計,盆地主要坳陷的潛山油氣藏達到111個,其中,冀中坳陷最多,為41個潛山油氣藏[5],遼河坳陷和濟陽坳陷潛山油氣藏次之,分別為24個和22個[6-7];渤中凹陷和黃驊坳陷為10余個。

潛山層位從太古宇到古生界,巖性由變質巖到碳酸鹽巖,但不同坳陷的潛山層位、巖性存在差異性[5-7](表1)。冀中坳陷主要為中元古界—古生界碳酸鹽巖潛山,濟陽坳陷為古生界奧陶系碳酸鹽巖潛山和太古宇變質巖潛山,渤中坳陷為奧陶系碳酸鹽巖和太古宇變質巖潛山,黃驊坳陷為古生界碳酸鹽巖潛山,遼河坳陷為太古宇變質巖潛山和元古宇碳酸鹽巖潛山[1]。就整個盆地而言,盆地邊緣的坳陷潛山地層相對較老,中心的坳陷潛山地層較新,原因在于盆地周邊隆起對盆地邊緣坳陷的控制作用明顯,地層風化剝蝕時間較長,斷裂活動強度更大。就某一坳陷而言,潛山層位也存在差異性,受到太行山隆起的影響,冀中坳陷中部古隆起區遭受長時間的剝蝕,出露地層主要為中元古界,局部為奧陶系;而坳陷北部剝蝕時間較短,主要為奧陶系碳酸鹽巖,上覆披蓋石炭—二疊系。

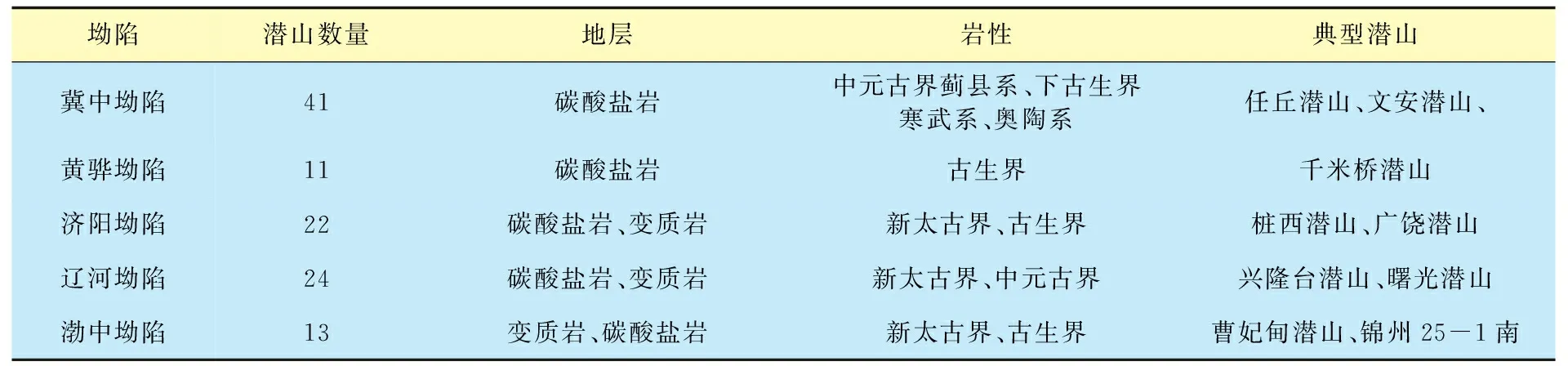

表1 渤海灣盆地主要坳陷已發現潛山油氣藏統計

2 渤海灣盆地大型潛山的形成

渤海灣盆地形成的大型潛山表現出風化剝蝕時間長、斷裂活動強烈的特點,并與良好的成藏條件建立匹配關系。

冀中坳陷任丘碳酸鹽巖潛山和遼河坳陷興隆臺變質巖潛山可作為大型潛山的典型實例,以此來分析大型潛山的形成。

2.1 冀中坳陷任丘潛山的形成

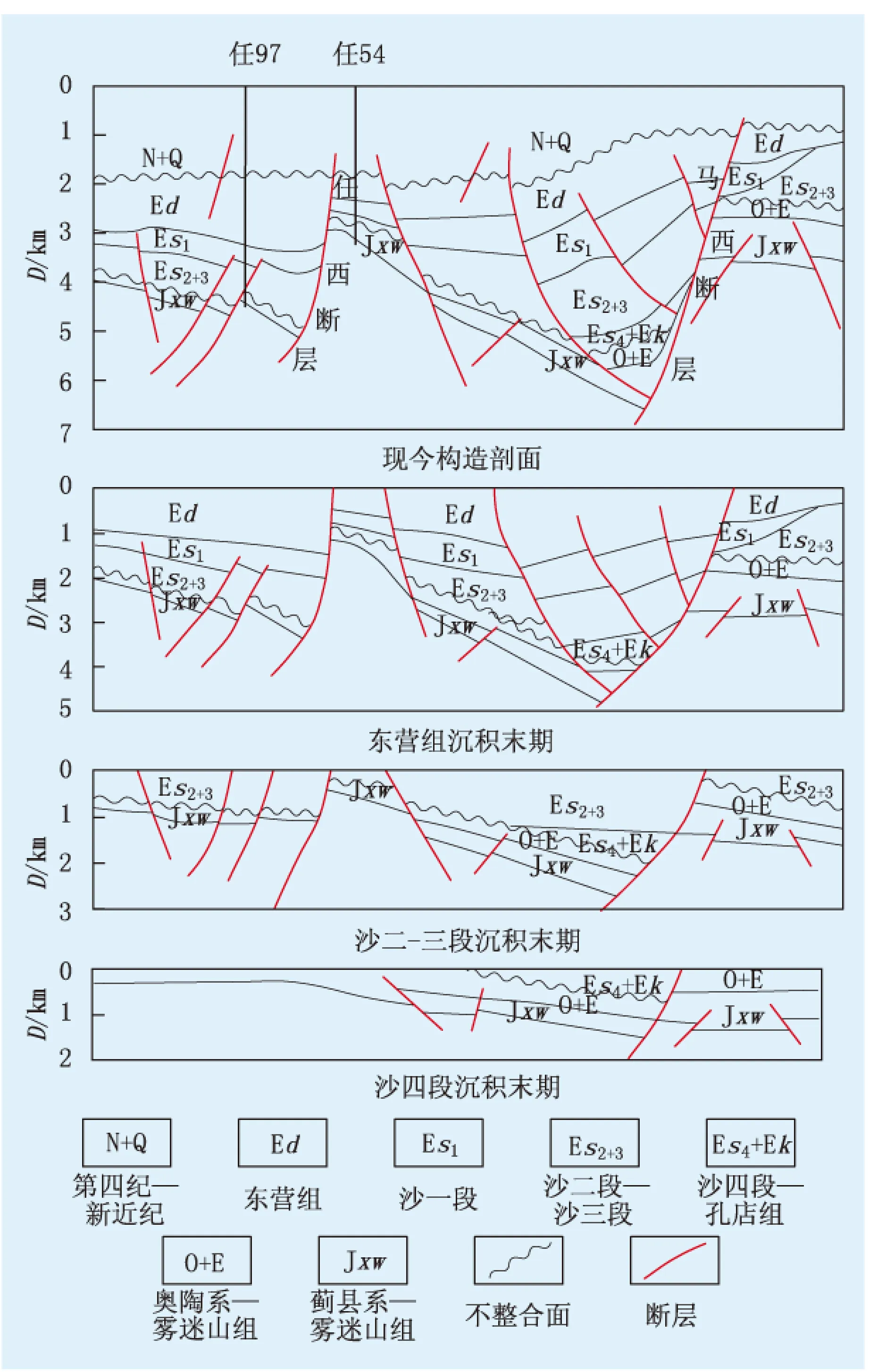

任丘潛山構造帶位于冀中坳陷饒陽凹陷北部,主要為由任西斷層和馬西斷層控制北東走向的半背斜潛山,地層為南老北新,依次為薊縣系、青白口系、寒武系以及任北斜坡的奧陶系。燕山運動期間,任丘潛山位于冀中坳陷古隆起區,遭受強烈剝蝕,導致上古生界剝蝕殆盡,甚至出露中元古界,形成了縫洞異常發育的碳酸鹽巖儲集體。古近紀孔店組時期,馬西斷層和任西斷層活動,開始發生強烈的塊斷翹傾活動,一直持續到東營組,潛山大幅度抬升,潛山由底部向頂部依次為孔店組、沙四段、沙三段和沙二段,直到沙一段,才全部覆蓋整個潛山,形成了一個大型潛山圈閉。同時,任丘潛山分布著馬西、任西、河間等沉積洼槽,繼承性沉積了沙三段和沙一段的湖相生油巖建造,直接逐層不整合超覆于潛山碳酸鹽巖儲集體之上,形成烴源巖和儲集巖的直接對接。自新近紀至今,構造活動微弱,形成了穩定的應力場、古地溫度場和古水動力場[8](圖1)。

圖1 任丘潛山構造演化剖面(據文獻[8],修改)

2.2 遼河坳陷興隆臺潛山的形成

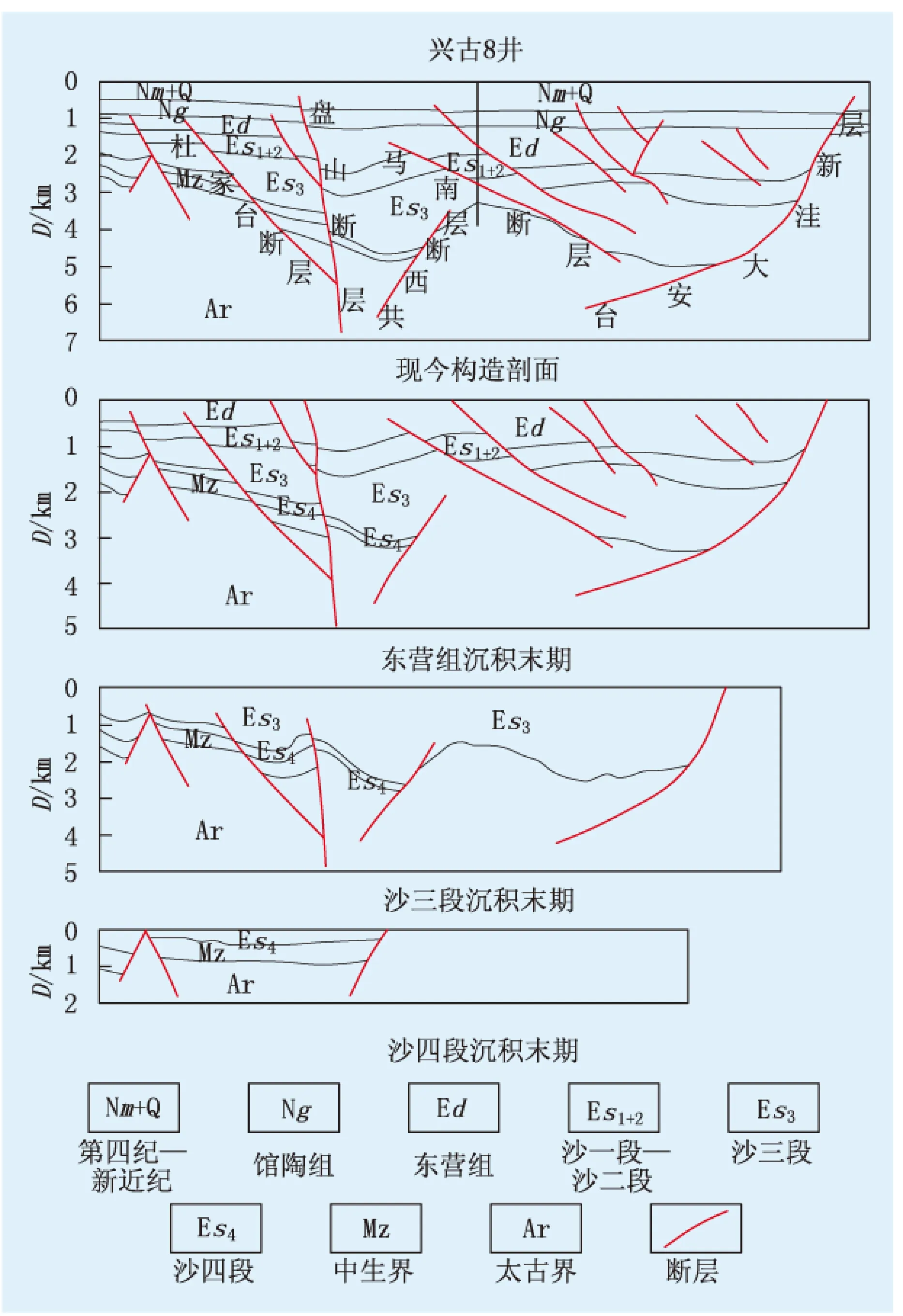

興隆臺潛山構造位置處于遼河坳陷西部凹陷中段,為受到臺安—大洼斷層、盤山—陳家斷層等的控制的斷塊—侵蝕山,地層主要為太古宇和中生界。在古近紀以前,興隆臺潛山屬于遼河坳陷中央凸起的一部分,一直處于風化剝蝕區,遭受大氣降水淋濾作用,形成良好的風化殼型儲層。古近紀時房身泡組—沙河街組三段沉積時期,尤其是沙三段沉積時期的深裂陷作用階段,由地幔上涌派生的拉張裂谷始終以臺安—大洼斷裂為中心發生大規模的傾向滑動,導致興隆臺潛山構造帶脫離中央凸起,成為西部凹陷的一部分,并深埋于水下,形成了大型的潛山圈閉,周圍發育清水洼陷、盤山洼陷和陳家洼陷。沙二段—東營組沉積時期,以東西向的擠壓應力場和右旋走滑運動的基底逆斷層為主,臺安—大洼及周圍斷層活動性減弱,潛山幅度有所增加(圖2)。

圖2 遼河坳陷興隆臺潛山構造演化剖面

3 大型潛山油氣藏形成的有利條件

相對于一般的潛山油氣藏來說,大型潛山油氣藏在斷裂活動、烴源巖條件、儲集層條件、圈閉條件、源儲關系和供烴窗口等方面表現出其優越性。

3.1 “洼中隆”的構造格局奠定了大型潛山油氣藏形成的基礎

渤海灣盆地經歷了多次強烈的構造斷裂活動,形成了大型潛山油氣藏獨特的“凹中隆”型構造格局,周圍被多個烴源巖體所包圍,形成圍裙狀的分布特點,接受多個烴源巖洼陷生成的油氣,成為油氣聚集的有利目標區。

任丘潛山受到任丘斷層和馬西斷層的塊斷翹傾作用,形成高幅度的潛山,周圍被任西、馬西洼陷和出岸洼陷所包圍,構成了良好生儲蓋的匹配關系,成為油氣運移聚集的有利區。興隆臺潛山油氣藏為臺安—大洼斷層(郯廬斷裂北段)上升盤的掉落,從中央凸起滑塌,被清水洼陷、陳家洼陷和盤山洼陷所包圍,形成直接接觸關系和大面積的供烴窗口。

3.2 “多對一”的源儲位置關系提供了大型潛山油氣藏形成的油源

裂陷盆地具有多凸多凹、凸凹相間的分布特點,決定了洼陷烴源巖與潛山形成“多對一”的源儲位置關系;“凹中隆”型大型潛山更是與多個生烴洼陷相接觸,且烴源巖參數具有厚度大、豐度高、類型好的特點。

任丘潛山石油來自于馬西洼陷、任西洼陷和出岸洼陷的沙三段和沙一下亞段油源巖[9]。沙三段為主力油源巖,暗色泥巖厚度為500~600 m,有機碳含量平均為0.86%,氯仿瀝青“A”含量為0.174 2%,總烴含量為971 mg/kg,生烴潛量為2.42 kg/t,有機質類型屬于Ⅱ1型,姥植比介于0.40~0.97。興隆臺潛山油氣來自清水、陳家洼陷和盤山洼陷的沙三段和沙四段烴源巖,沙三段為主力烴源巖,暗色泥巖厚度在清水洼陷超過1 600 m,陳家洼陷和盤山洼陷的厚度為600 m,有機碳含量平均為1.81%,氯仿瀝青“A”含量為0.10%,總烴含量為418 mg/kg,生烴潛量為3.98 kg/t,有機質類型屬于Ⅱ1+Ⅱ2型,姥植比平均為1.09。多層位、多洼陷的優質烴源巖能夠為大型潛山提供豐富的油氣源條件。

3.3 大厚度儲集層是形成大型潛山油氣藏的關鍵

由于大型潛山的地層時代老,經歷風化剝蝕時間長、構造活動多,頂部和內幕均發育優質的儲集層,但潛山內幕的碳酸鹽巖與變質巖的儲集層發育存在差異性,碳酸鹽巖內幕主要為溶蝕孔洞縫組成的溶蝕層,發育程度受泥質含量的控制;變質巖內幕為構造裂縫組成的網狀裂縫系統,發育程度受巖性和構造應力的控制。

任丘潛山儲集層為中元古界和下古生界碳酸鹽巖地層,薊縣運動-海西運動的多期次垂直升降運動,使地層遭受多期溶蝕作用,發育多套巖溶地層;印支—喜馬拉雅運動主要表現為水平擠壓運動,發生褶皺、塊斷和風化剝蝕作用,地層發生翹傾,以及斷裂作用產生的構造裂縫增強大氣淡水的滲流作用,形成極其發育的溶蝕孔隙,溶蝕儲集層厚度達到600 m[9]。碳酸鹽巖儲集層的發育受到碳酸鹽巖泥質含量的控制,泥質含量高,抗溶蝕能力強,可形成潛山中的隔層,形成潛山內幕的儲隔組合[10]。任丘潛山發育奧陶系冶里組—寒武系崮山組、寒武系徐莊—饅頭組和青白口系景兒峪組共3套隔層,形成4套儲隔組合。

興隆臺潛山儲集層是太古宇地層,遭受剝蝕作用一直持續到新生代,是發育良好的風化殼型儲層。裂縫為潛山內幕主要儲集層[11-12],發育程度取決于暗色礦物含量和巖石的結構與構造,即暗色礦物含量低、粒狀與條帶狀、非均一性強的巖石容易產生裂縫成為儲集層;反之,則形成隔層[12-14]。裂縫發育程度的差異性形成了基巖地層中不均勻分布的裂縫帶,形成縱橫交錯、藕斷絲連的空間展布特點,組成內幕網絡裂縫系統,發育深度可達潛山內部1 640 m。

3.4 多類型的圈閉條件是形成大型潛山油氣藏的前提

受到巖性的控制,大型潛山可以在不同位置形成多種類型的圈閉類型,不同部位、多空間分布的潛山圈閉增加了潛山油氣藏的廣度和深度。

任丘潛山發育潛山頂部風化殼、潛山內幕和潛山斜坡3種圈閉類型,分別為潛山頂的薊縣系霧迷山組油氣藏、潛山內幕的寒武系府君山組油氣藏和潛山坡的奧陶系油氣藏。其中,潛山頂部的薊縣系霧迷山組油氣藏的隔層為青白口系,蓋層為沙河街三段;潛山內幕的府君山組油氣藏的隔層為青白口系和寒武系徐莊組—饅頭組,蓋層為沙河街三段;潛山斜坡的奧陶系油氣藏的隔層為寒武系鳳山組-崮山組,蓋層為沙四段和孔店組。

興隆臺變質巖潛山圈閉包括頂部風化殼型圈閉和內部網絡裂縫性圈閉2種類型[12]。頂部風化殼儲集層為裂縫和溶蝕孔隙,與頂部上覆中生界、古近系等蓋層組成風化殼型圈閉;內幕主要由網狀裂縫儲集層和內幕隔層組成,發育2套儲隔層,分為上部內幕和下部內幕油氣藏,壓力系數和產量具有差異性。

3.5 直接接觸關系與大面積的供烴窗口決定了油氣“進山”的高效率

潛山油氣的外來性決定了基巖與烴源巖分別為獨立的巖體。兩者之間的接觸關系和供烴窗口決定著潛山油氣“進山”的成藏效率。大型潛山與烴源巖的直接接觸關系和大面積供烴窗口為油氣高效率的進入潛山提供了重要的條件。

源儲直接接觸關系是指烴源巖與潛山直接接觸,不需要斷層和不整合面相連接的接觸方式,烴源巖生成的天然氣可以直接排入到潛山儲層中。任丘潛山與興隆臺潛山均與周圍洼陷烴源巖直接接觸,接受來自其生成的油氣。

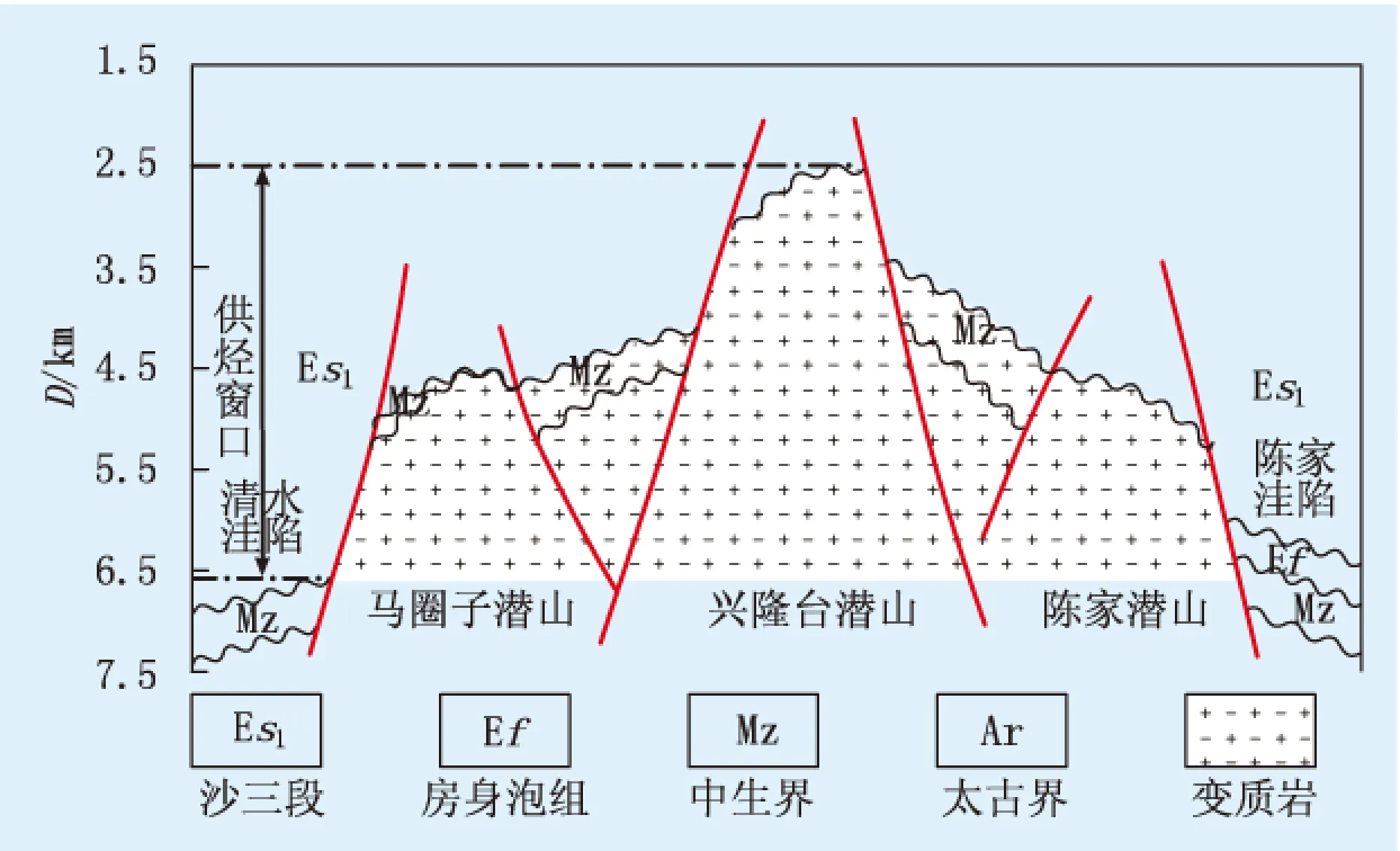

供烴窗口指烴源巖生成的油氣可進入潛山的垂向高度。供烴窗口的大小受烴源巖與潛山的接觸關系和有效生油巖厚度等因素的影響。烴源巖與潛山直接接觸的面積寬、厚度大,供烴窗口大,潛山聚集的油氣就多;反之,則聚集油氣少。任丘潛山任西斷層上盤為霧迷山組潛山,下盤為沙河街組烴源巖,任54井霧迷山組頂深為2 780 m,任97井霧迷山組頂深為4 290 m(圖1),供油窗口幅度超過1 500 m,接觸面積可達90 km2。興隆臺潛山由中生界和太古宇組成雙層結構潛山,發育多條較大斷距的斷層,尤其是馬圈子南側大斷層的活動,導致清水洼陷的埋藏深度超過6 400 m,興隆臺潛山頂面為2 400 m,供烴窗口的高度達到4 000 m(圖3),形成興隆臺潛山變質巖主體多層段含油氣特點。

圖3 興隆臺潛山帶供烴窗口示意圖

4 結 論

(1) 渤海灣盆地主要坳陷已發現的潛山油氣藏達到111個,潛山層位從太古宇至古生代,巖性由變質巖到碳酸鹽巖,主要受到風化剝蝕時間和斷裂活動強度的控制。

(2) 任丘碳酸鹽巖潛山和興隆臺變質巖潛山具有風化剝蝕時間長、斷裂活動強度大的特點。

(3) “洼中隆”的構造格局、“多對一”的源儲位置關系、大厚度的儲集層、多類型的圈閉條件和源儲直接接觸關系以及大面積的供烴窗口是渤海灣盆地大型潛山油氣藏形成的有利條件。

[1] 楊明慧.渤海灣盆地潛山多樣性及其成藏要素比較分析[J].石油與天然氣地質,2008,29(5):623-631.

[2] Cuong T X,Warren J R.Bach ho field,a fractured granitic basement reservoir, Cuu Long Basin, offshore SE Vietnam:a buried hill play[J].Petroleum Geol,2009,32(2):129-156.

[3] 費寶生,汪建紅.中國海相油氣田勘探實例之三——渤海灣盆地任丘古潛山大油田的發現與勘探[J].海相油氣地質,2005,10(3):43-50.

[4] 王同和.渤海灣盆地中、新生代應力場的演化與古潛山油氣藏的形成[J].石油與天然氣地質,1986,7(3):273-280.

[5] 趙賢正,金鳳鳴,張一明,等.富油凹陷隱蔽型潛山油氣藏精細勘探[M].北京:石油工業出版社,2010:1-10.

[6] 李丕龍,張善文,王永詩,等.多樣性潛山成因、成藏與勘探——以濟陽坳陷為例[M].北京:石油工業出版社,2003:130-133.

[7] 孟衛工,陳振巖,李湃,等.潛山油氣藏勘探理論與實踐——以遼河坳陷為例[J].石油勘探與開發,2009,36(2):136-143.

[8] 吳孔友,李繼巖,陸詩闊,等.冀中饒陽凹陷潛山演化類型及成藏差異性分析[J].海相油氣地質,2010,15(1):27-34.

[9] 杜金虎,鄒偉宏,費寶生,等.冀中拗陷古潛山復式油氣聚集區[M].北京:石油工業出版社,2002:299-456.

[10] 高先志,吳偉濤,盧學軍,等.冀中坳陷潛山內幕油氣藏的多樣性與成藏控制因素[J].中國石油大學學報:自然科學版,2011,35(3):31-35.

[11] 謝文彥,孟衛工,張占文,等.遼河坳陷潛山內幕多期裂縫油藏成藏模式[J].石油勘探與開發,2006,33(6):649-652.

[12] 吳偉濤,高先志,劉興周,等.基巖油氣藏的形成與分布[J].地質科技情報,2014,33(1):106-113.

[13] 李曉光,劉寶鴻,蔡國鋼.遼河坳陷變質巖潛山內幕油藏成因分析[J].特種油氣藏,2009,16(4):1-5,12.[14] 單俊峰.變質巖古潛山內幕油藏成藏因素及勘探技術[J].特種油氣藏,2008,15(5):20-23.

編輯 林樹龍

20140909;改回日期:20150212

國家油氣重大專項課題“遼河坳陷增儲領域地質評價與勘探實踐”(2011ZX05006)

吳偉濤(1983-),男,講師,2006年畢業于西安石油大學資源勘查工程專業,2012年畢業于中國石油大學(北京)地質資源與地質工程專業,獲博士學位,現從事油氣藏的形成與分布的教學和科研工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.02.005

TE121;TE122

A

1006-6535(2015)02-0022-05