生活,是她最好的作品

文/吳星鐸 張涵錦

生活,是她最好的作品

文/吳星鐸 張涵錦

阿列夫京娜(左一)一家三口

一只靈巧可愛的小野兔正在翠綠色草地上奔跑,在森林的盡頭好奇地向外觀望。來自俄羅斯的手工藝藝術家阿列夫京娜(Alevtina Sharapova)向我們展示了一雙帶有兔子圖案的氈靴。

“我想制作一些有趣、有想法的東西,每個作品都有它自己的故事。”阿列夫京娜說。她擅長羊毛氈濕氈法,制作出的羊毛氈藝術品創意新穎、手法精致。

穿越大半個北京城,筆者一行應邀來到京郊一個僻靜的小區,阿列夫京娜的家中。主人沏幾杯茶,氤氳茶香中,緩緩講述她的故事。

“月亮兔”——創意濕氈

“濕氈法是羊毛氈制氈法的一種,所用的原材料是當地綿羊毛。相較于針織法等制法,我偏愛濕氈法,因為這種制法易于學習,便于自由創作。”阿列夫京娜介紹說。

她向我們展示了一雙帶有兔子圖案的氈靴,以及帶有小貓圖案的枕頭。她說:“這只‘貓’摸上去非常舒服,如果你想休息,就將這個枕頭攬入懷中——我想制作的,也是一些舒服、好看并且包含故事的東西。” 阿列夫京娜的作品都可以直接在生活中使用,比如嬰兒鞋、抱枕、帽子等,但她最看重的是物品基本功能性之外能夠給人帶來內心的溫暖和慰藉。

阿列夫京娜從小到大幾乎嘗試了所有需要動手的創作方式,如繪畫、刺繡、木工等,在一所藝術院校攻讀的專業是地毯和掛毯藝術,她對手工藝情有獨鐘:“自己動手制作的成果是獨一無二的,是在任何其他地方買不到的,這帶給我獨特的價值體驗。其實,我們每個人都可以做出獨一無二的東西。”

“其實我第一次見到用濕氈法制成的靴子時,并沒有多大興趣,因為當時的顏色、造型比較單一,只有灰色一種。后來,我看到多種色彩、造型的羊毛靴,原來簡單的工藝這么具有創造性!于是我專門到一家手工坊請教學習,又上網查找信息自學,研究出更多可能。”阿列夫京娜說。

阿列夫京娜將自己的手工坊品牌命名為“月亮兔”。“我有一次想起中國傳統文化中玉兔的故事,以及相關的中秋節習俗。玉兔十分有才,能制造長生不老藥,我想它或許也能做其他特別的事,比如制氈。”阿列夫京娜笑說。

在阿列夫京娜看來,“月亮兔”不是商品輸送管道,是表達她對藝術、對生活理解的載體,是分享俄羅斯傳統手工藝的平臺。

“不只是中國朋友很少了解俄羅斯這一項充滿創意和挖掘空間的傳統手藝,大部分俄羅斯人也不熟悉。因為濕氈法現在只在俄羅斯鄉村流傳,在城市和藝術院校的相關課程中早已不見蹤跡。”阿列夫京娜不無惋惜地說。

阿列夫京娜對于手工藝的見解很深刻,她說:“不知你們是否觀察到,原始時期世界上的手工藝品都很相像,我想是因為創作者們都有一雙眼睛一雙手,用所見所及的材料,所以手藝都十分相似,很多裝飾都如出一轍,比如中國和俄羅斯;我曾在墨西哥看到一些裝飾品和中國飾品就十分相像,無論是圖案還是風格。全世界的手工藝品都有相同的地方,古老的文物異常相似。這或許是一個信號,提醒我們是同樣的人類。”

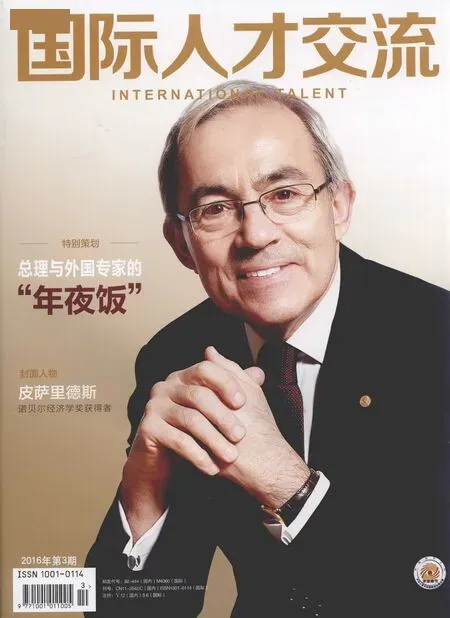

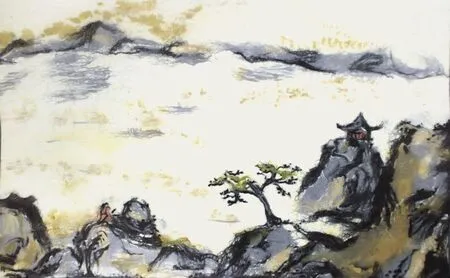

阿列夫京娜以茶葉與濕氈法、中國國畫相結合的作品

“成果對他們而言是最大的動力”

“我曾經一直在家照顧女兒,但我發現自己不能放棄創作,因為我想表達,所以我嘗試著去幼兒園教小孩子繪畫,拾起自己最愛的藝術。”阿列夫京娜笑說。

為了推廣濕氈法這項手工藝術,阿列夫京娜跑了很多展覽和藝術節。在藝術節上,往往不僅兒童、青少年被吸引,甚至很多成年人也參與其中,請教她制作方法。

“很簡單,在上面放些羊毛,再加些羊毛,然后放在水中,撈起用力搓就可以了,像這樣。”阿列夫京娜笑著回憶,當時他們一起完成了許多作品。

阿列夫京娜熱愛教學。她的學生構成非常多元化,不僅有各國友人,更是老少齊聚。她非常擅長引導小孩子創造濕氈藝術品,每次她都會讓他們完成一件作品。這是一種成就驅動教學方法,她說:“人們需要看到成果,如果你教特別復雜的東西,他們無法想象最后會是什么樣的。如果有成果的話,一開始就讓他們了解我們會有什么收獲,尤其是小孩子,我一般每節課都會讓他們完成一個小項目,每次他們都可以帶著自己的作品回家,我覺得這對他們而言是最大的動力。”

“我很少看到超過14歲的青少年來學習或體驗濕氈藝術,其實14歲后的青少年被剝奪發展興趣愛好的權利是不明智的做法,這不利于他們的心理健康和大腦進一步的發展。同樣,成人缺失藝術滋養的生活可能會為他們帶來壓力和減少幸福感。”阿列夫京娜認為,動手創作十分利于激發孩子的創作天賦和大腦的健康發育。

阿列夫京娜不斷積極推廣自己的教學理念和濕氈工藝,她現在有固定的合作場所和平臺,每周都會有學生邀請她分享濕氈創作的點滴。她十分享受分享的快樂,并期待著建立自己的網絡教學平臺,和更多的人分享。

源自一杯茶的中國之緣

阿列夫京娜的中國之緣,源自一杯茶。

“我當時準備上街購買一些中國的傳統物品,無意間發現莫斯科茶藝俱樂部張貼的一張免費體驗中國傳統茶道的廣告,體驗后,我和我的丈夫都被中國茶葉深深吸引,前后來中國兩次,專門到北京馬連道茶城學習傳統的茶文化和專業的茶葉知識。”阿列夫京娜為了有更多在中國生活的機會,幫莫斯科茶城聯絡進貨渠道,她的丈夫更是在一家中俄合資企業工作,以保障他們在中國的基本生活。

“第一次來中國的印象就是對馬連道的印象。那時的馬連道有高高的建筑,也有賣西瓜的地攤兒,那里的人們晚上甚至可以穿著拖鞋、睡衣或短褲去購物。我感受到安逸輕松,慢慢愛上了這里的生活。”阿列夫京娜在北京找到了內心向往的生活。

阿列夫京娜(左一)手把手地教學生

“中國的女孩很熱情,男孩很靦腆,總有好心人幫助我們。一開始我在街上一言不發,后來去語言學校學習中文,開始學會辨別甚至欣賞不同品種的茶。”阿列夫京娜和我們分享著她第一次異鄉生活中的點滴和不期而遇的改變。“慢慢的我開始看《茶經》,收集茶文化的各種故事,我發現茶的精神重于形式。”

阿列夫京娜對中國茶文化有著獨特解讀:“我覺得陸羽很像‘中國的嬉皮士’,因為他喜歡四處旅行、品茶,和樹木清水對話,為它們寫詩。我曾讀過俄文版的《茶經》,非常欣賞過去人們贊美茶、煮茶的優美生活。”

阿列夫京娜甚至會將茶葉與濕氈法、中國國畫相結合。她說:“我會收集飲茶留下的茶葉,將羊毛浸泡在茶水中,染出深淺不一的顏色,最后繪制成具有東方古典意境的氈畫。”這是獨屬于阿列夫京娜理解中俄文化的方式,通過藝術手法向人們展現文化交流的無窮魅力。

無論是俄羅斯的濕氈法還是中國的茶文化,阿列夫京娜似乎對古老而傳統的事物有天生的好感。“傳統文化很重要,因為能流傳下來就有它們存在的價值。比如這個茶杯,千百年前,人們用它飲茶,也許未來一百年后人們還會用它飲茶,古人的智慧經久不衰。因為它們十分舒適耐用,成為人們生活習慣中的一部分。”阿列夫京娜認為現在生活節奏不斷加快,在適當的時候可以在日常生活中運用傳統文化的元素,讓這些被時光檢驗過的智慧為我們的生活鍍上一層簡約精致的美感。

“現代人都很忙碌,很難有機會和家人交流,而飲茶是很好的改善方式,可以使家庭生活更融洽。當人們工作一天回家時,都會十分疲憊想要放松一下自己,大部分人會選擇一起看電視但彼此之間沒有什么交流,但也許此刻全家人可以一起坐下來飲茶,因為人們可以坐著放松自己,靜靜思考一些事情,同時可以談論喜歡的話題。即使不想交流也沒關系,但至少可以為彼此斟茶,這是一種無聲的交流。”茶,是溝通阿列夫京娜的工作與生活的重要通道,她常常會用一杯茶來表達她對家人的愛意。

走出阿列夫京娜的家,那股淡淡的茶香卻仍在。阿列夫京娜為我們展示她的羊毛氈工藝品,分享她的藝術理念,更在不經意間讓我們觸碰到她悠閑從容的生活。

享受這樣的采訪,正如享受她給我們沏的茶。【蘇莉(Anastasia Sukhoretskaya)對本文亦有貢獻】