城市軌道交通魚腹島式高架車站結構設計

靳宗銳

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司濟南設計院,山東濟南 250022)

?

城市軌道交通魚腹島式高架車站結構設計

靳宗銳

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司濟南設計院,山東濟南 250022)

研究雙柱魚腹島式高架車站框架結構體系的設計問題,闡述預應力鋼束的張拉順序、張拉批次對蓋梁懸臂端位移的影響,為墩柱截面尺寸及懸臂蓋梁的結構形式選擇提供參考。對車站進行動力特性分析,證明雙柱式高架車站結構整體剛度更加平衡。總結群樁基礎在地震作用下的受力特性,驗證了偏心受拉是樁基礎配筋的控制工況。

城市軌道交通 高架車站 “橋-建”合一 雙柱式 結構設計 動力分析 偏心受拉

1 工程概況

濟南市軌道交通R1線工程線路全長26.1 km,其中玉符河站為第七個車站,位于玉符河北側、劉長山路路中綠化帶內,采用“橋-建”合一的結構體系,為高架三層魚腹島式車站。地下一層為電纜夾層、消防泵房和消防水池,地上一層為變電所,地上二層為站廳層和主要設備與管理用房,地上三層為站臺層。車站不設附屬用房,所有設備均放置在車站主體內部,站廳層通過兩座人行天橋連接道路兩側的車站出入口。

車站結構全長131.1 m,最寬處約26.13 m,總高度為22.0 m,有效站臺長度為120 m,站臺寬為8~12 m。

2 結構布置及結構特點

2.1 車站橫剖面布置

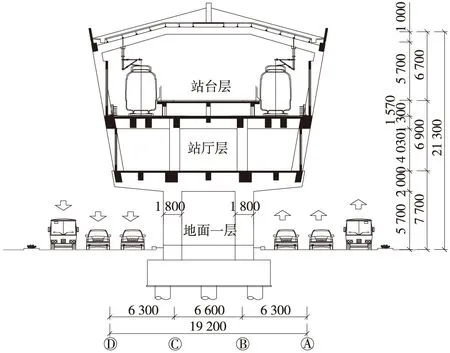

車站為路中高架站,雙柱墩均位于劉長山路路中綠化帶內,雙柱共用承臺,承臺下為群樁基礎,魚腹島式站臺,鋼結構屋架。主要承重構件為雙柱接懸臂蓋梁的框架結構體系,上部結構荷載通過站廳層4根柱子傳遞給懸臂蓋梁,車站的橫剖面布置見圖1。車站不設單獨軌道梁,利用站臺層縱梁作為軌道梁,與橫梁固結,縱橫向形成空間框架結構體系。為降低車站的建筑高度,控制蓋梁懸臂端的豎向位移,站廳層懸臂蓋梁采用預應力混凝土結構。

圖1 車站典型橫剖面布置(單位:mm)

2.2 車站縱剖面布置

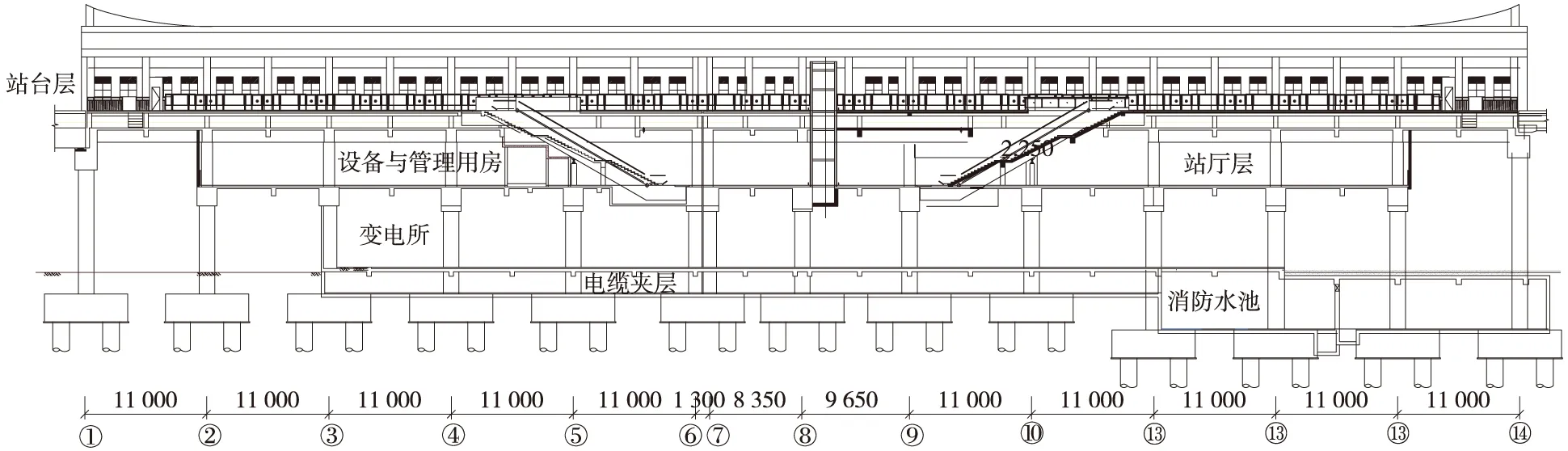

車站結構全長131.1 m,標準柱間跨距為11.0 m,縱向共12跨,在6軸、7軸之間設溫度縫,縫寬100 mm,車站縱剖面見圖2。車站范圍墩柱間距布置為(5×11 m)+(8.35 m+9.65 m+5×11 m),共兩聯,其中地下一層3~11軸為電纜夾層,11~14軸為消防水池與消防泵房;地上一層3~11軸為變電所;地上二層2~6軸為設備與管理用房,7~13軸為站廳層;地上三層為站臺層。

圖2 車站縱剖面布置(單位:mm)

2.3 車站結構特點

本車站采用“橋-建”合一的結構形式,為路中高架三層車站。本車站最為顯著的特點是采用魚腹島式車站,車站外形為曲線,外立面采用清水混凝土,造型美觀,且縱橫梁固結為一體,形成空間框架結構體系。

“橋-建”合一形式的車站橋梁結構與建筑結構固結在一起,其受力條件比較復雜,設計工作涉及多個專業,工作量較大。根據《地鐵設計規范》[1]第10.6.2條規定,“橋-建”組合結構體系的軌道梁及其支承結構應按現行鐵路橋涵設計規范進行結構設計,其余構件應按現行建筑結構設計規范進行結構設計。

2.4 計算模型

采用midas Civil程序建立空間桿系模型進行計算分析[2],其中縱橫梁、墩柱均用梁單元模擬,站臺層、站廳層樓板均用板單元模擬,利用節點彈性支撐模擬地基土對結構的作用[3],將承臺底的約束簡化為一個6自由度的彈簧。計算模型如圖3。

圖3 車站整體計算模型

3 結構設計分析及變形控制

3.1 墩柱設計

超長連續框架結構體系的溫度效應是控制墩柱設計的主要因素。為此,設計時需在構造和結構體系兩個方面采取措施,減小附加溫度力的影響[4]。首先,在車站6軸、7軸之間設置寬100 mm的溫度縫,以減小連續結構的長度;其次,合理選擇墩柱截面尺寸,控制墩柱剛度。

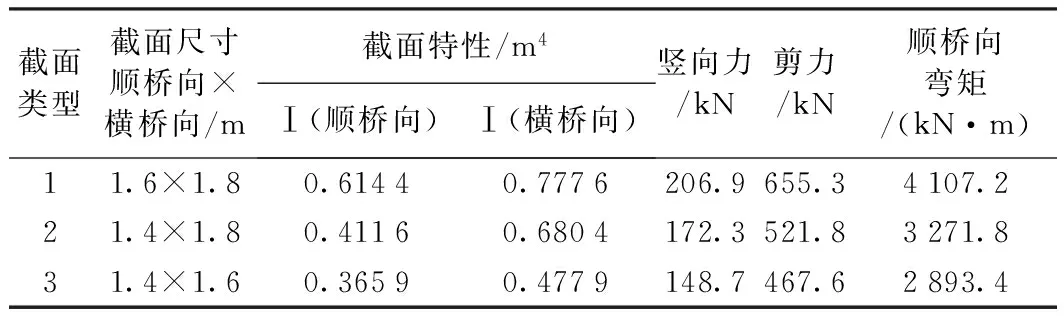

以車站第4榀框架為例,采用midas Civil軟件對車站墩柱在不同截面尺寸下分別進行附加溫度力的計算[5],其計算結果如表1所示。

表1 墩柱底縱向附加溫度力

分析表1的計算結果可知,減小車站墩柱順橋向尺寸對降低溫度力的影響有明顯的作用,而墩柱橫橋向尺寸的變化對溫度力的影響較小。考慮到墩頂水平位移的控制及柱頂懸挑蓋梁截面尺寸的選擇,地面層墩柱的構造尺寸不能太小,本站墩柱截面尺寸選用1.4 m(順橋向)×1.8 m(橫橋向)。

3.2 站廳層蓋梁設計

站廳層蓋梁作為本車站最主要的受力構件,采用大懸臂式結構,懸臂長度為5 180~7 010 mm,除要滿足結構強度安全系數外,對車站的美觀性和行車舒適性也具有較大的影響。

利用midas Civil軟件建模分析,對車站采用鋼筋混凝土蓋梁或者預應力混凝土蓋梁進行方案比選[6]。以第4榀框架為例,蓋梁計算結果如表2、表3所示。

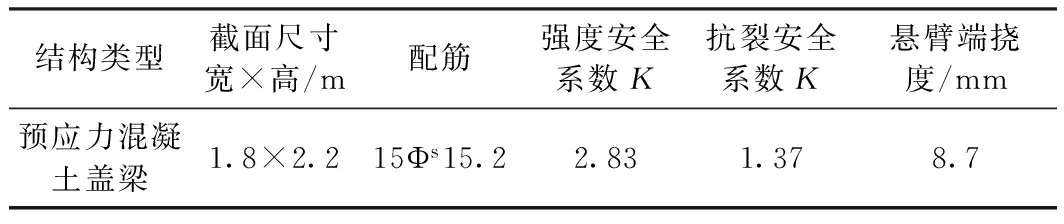

表2 鋼筋混凝土橫梁

表3 預應力混凝土橫梁

通過對比分析,在相同截面尺寸前提下,鋼筋混凝土蓋梁的裂縫寬度及懸臂端撓度值難以控制,對車站的整體結構安全和行車安全影響較大;在合理的配束下,采用預應力混凝土結構,結構的強度、抗裂安全性都能得到保證,且懸臂端的撓度值較小,有利于行車的安全性和舒適性。故站廳層懸臂蓋梁選擇采用預應力混凝土結構。

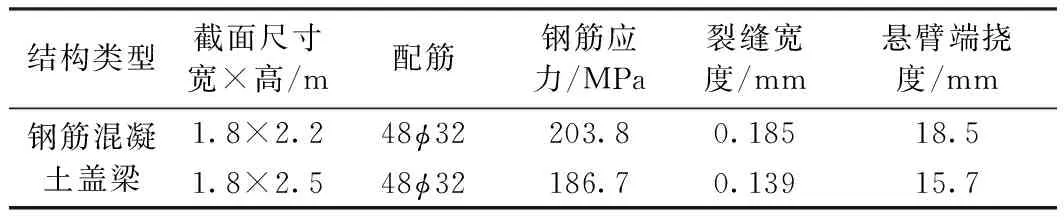

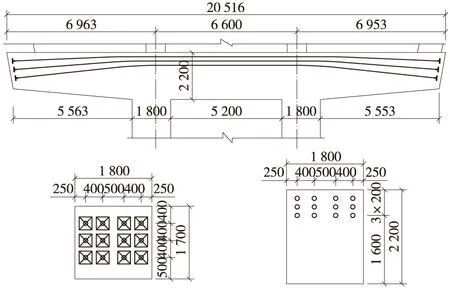

采用midas Civil計算軟件對站廳層蓋梁按全預應力構件進行建模分析,與施工工序相結合,優化預應力鋼束的張拉順序,以第4榀框架為例,預應力鋼束布置大樣如圖4所示。

圖4 蓋梁鋼束布置大樣(單位:mm)

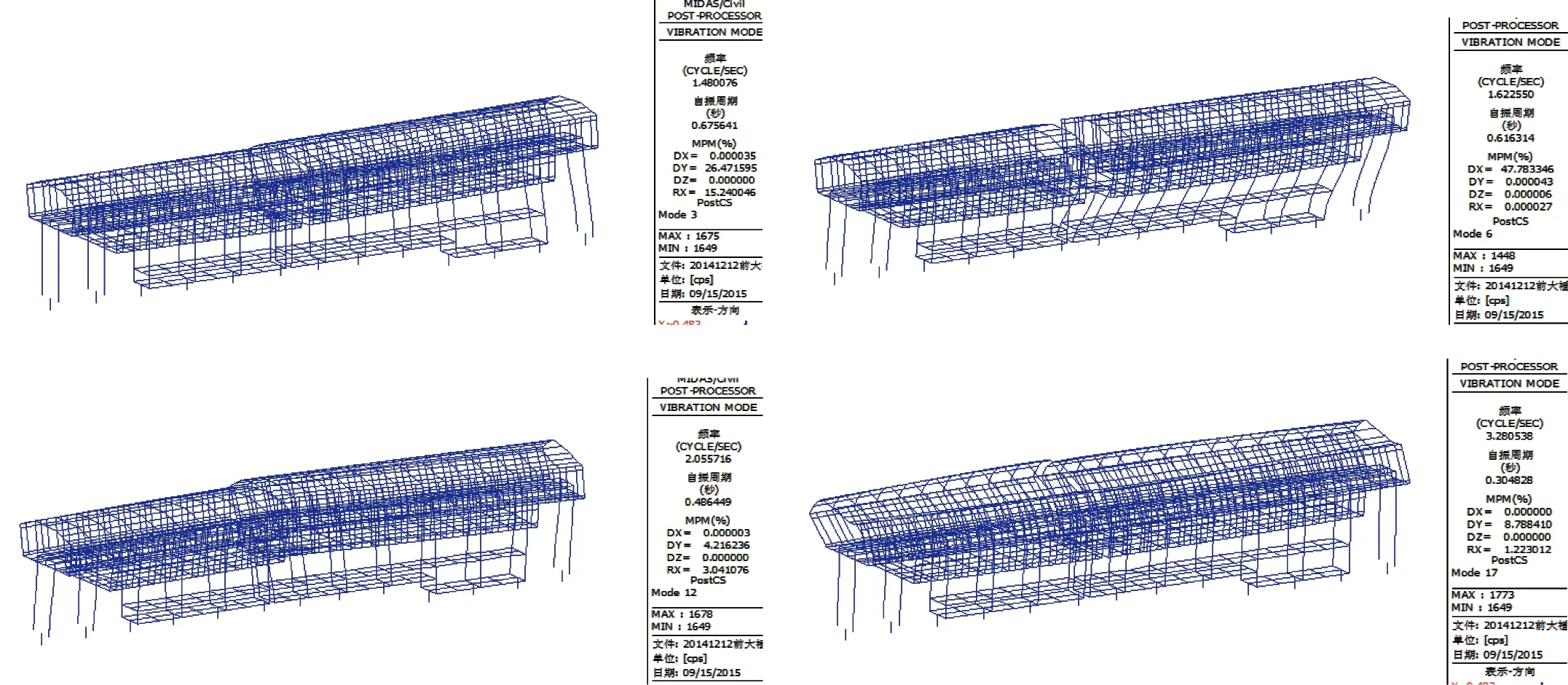

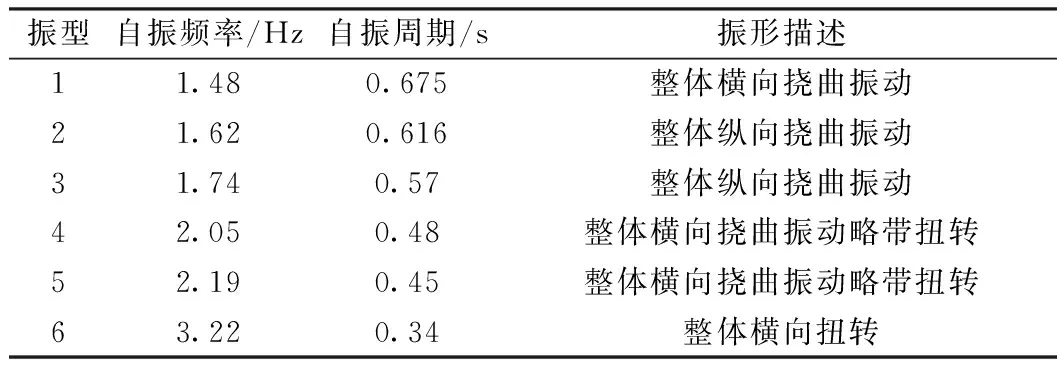

圖5 各階振形

車站上部結構通過站廳層立柱與蓋梁固結傳遞荷載,蓋梁懸臂端的豎向位移[7]將影響到整體結構的變形。為了更好地控制蓋梁懸臂端的豎向位移,同時考慮到對施工工期的影響,結合車站梁板體系的變形特點和施工順序,對站廳層懸臂蓋梁的預應力鋼束進行有序分批次張拉設計,可以很好地控制蓋梁懸臂端的豎向位移。

3.3 結構的變形控制

根據擬定的截面尺寸計算時,應考慮軸間縱橫梁、板的約束作用,采用midas Civil及PKPM軟件對車站進行整體建模分析,對控制節點水平位移、豎向位移進行計算,其計算結果如下。

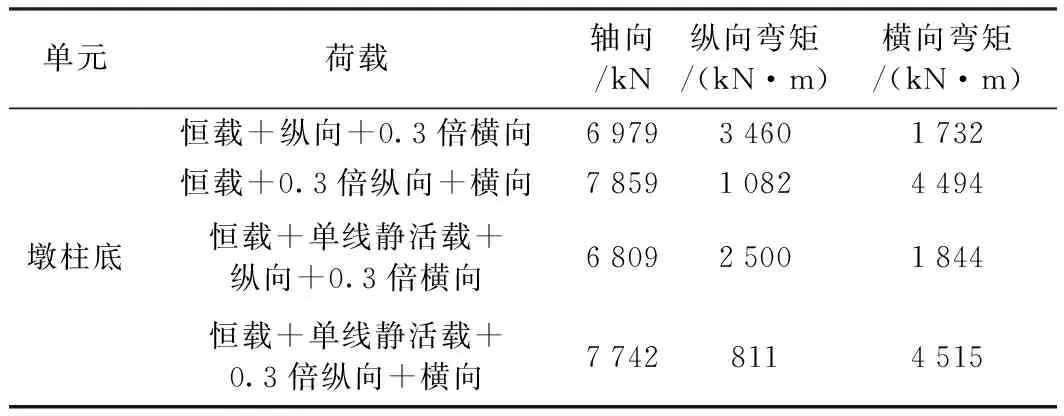

(1)最不利組合作用下站廳層蓋梁懸臂端最大豎向撓度[f]=8.7 mm (3)層間位移角:根據《建筑抗震設計規范》[8],彈性層間位移角1/1 042<[θ]=1/550;彈塑性層間位移角1/449<[θ]=1/50。 整體建模分析計算結果表明,車站結構的撓度、位移均能滿足國家現行規范的要求。 4.1 周期與振形 自振頻率能夠反映出車站結構整體剛度的大小,也能夠反映出車站的動力特性。因此,要對車站進行動力特性分析,必須首先準確計算出結構的自振頻率、自振周期,以及各階頻率、周期所對應的振形特征[9]。 有限元分析后得出的前6階振形參數結果見表4,車站第1、2、4、6階振形見圖5。 以上分析結果表明,由于受到下部雙柱式大懸臂結構的影響,車站前6階振形分別表現為3階橫向撓曲振動,1階扭轉,2階縱向撓曲振動。表明車站橫橋向剛度稍弱于車站的抗扭剛度和縱橋向剛度。與獨柱式高架車站相比,雙柱式高架車站的整體剛度更加趨于平衡,穩定性更強。 表4 車站前6階振形特征 4.2 地震反應分析 (1)E1地震分析 按《城市軌道交通結構抗震設計規范》[10],當多分量地震作用時,各地震分量引起的地震反應按下式進行組合,對2種組合得出的結果應分別進行抗震驗算 分析時地震力按縱、橫向均采用30個振形進行計算,墩柱的內力結果見表5。 表5 E1作用下柱底內力 計算結果表明,地震力作用下,墩柱結構產生了較大地震反應,且內力值均大于靜力計算結果,對下部結構的設計起到控制作用。 (2)E3地震下樁基礎設計 根據《地鐵設計規范》[1]第10.6.10條的要求,橫梁、結點、基礎應作為能力保護構件,按能力保護原則設計。 根據《城市橋梁抗震設計規范》[11]中規定,能力保護構件的計算,首先要判斷出墩柱在E3地震時的彈塑性狀態來進行下一步計算,若E3地震時墩柱出現塑性鉸(等效屈服),則采用墩柱的超強彎矩推算至樁基,若未進入等效屈服,則采用E3地震時的樁基內力對樁基進行計算。 以本車站為例,分析比較了在E3地震作用下樁基直徑為1.2 m、1.5 m、1.8 m時樁基軸向力的變化,見表6。 表6 E3地震作用下樁基軸向力 kN 由以上計算結果可見:(1)在E3地震作用下樁基出現偏心受壓和偏心受拉兩種情況,引起較大的軸壓力和軸拉力;(2)對比樁徑1.2 m、1.5 m、1.8 m的計算結果,在樁間距均為3D的情況下,樁徑越小軸拉力越大,樁徑越大,軸向力拉力越小;(3)E3地震作用下的樁基軸拉力對樁基配筋起控制作用。 通過對濟南市軌道交通R1工程路中高架車站結構的計算分析,對“橋-建”合一雙柱島式高架車站的結構設計提出幾點建議: (1)框架連續結構墩柱的順橋向剛度對附加溫度力效應有較大的影響,建議在強度、變形等滿足規范要求的前提下,應盡量減小墩柱的順橋向截面尺寸,以降低溫度力對結構的影響。 (2)懸臂蓋梁除滿足裂縫、強度安全系數外,還需合理控制蓋梁懸臂端的豎向位移和層間位移角,建議采用預應力混凝土結構,并對預應力的張拉批次、張拉順序、張拉數量進行嚴格的設計。 (3)整體動力特性分析表明,與獨柱式高架車站相比,雙柱式高架車站的整體剛度更加趨于平衡,承載能力、穩定性更強,且由于柱間距的拉開,減小了蓋梁的懸臂長度,對車站主要承重構件的設計非常有利。 (4)在地震作用下,高架車站群樁基礎會出現偏心受壓和偏心受拉兩種工況,樁基承受非常大的軸壓力和軸拉力,且偏心受拉工況對樁基配筋起到控制作用,建議結構設計時應選擇較大直徑的樁基作為群樁基礎。 [1] 中華人民共和國住房和城鄉建設部.中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局.GB50157—2013地鐵設計規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2014 [2] 戴公連,李德建.橋梁結構空間分析設計方法與應用[M].北京:人民交通出版社,2001 [3] 中華人民共和國鐵道部.TB10002.5—2005鐵路橋涵地基和基礎設計規范[S].北京:中國鐵道出版社,2005 [4] 楊開屏,毛念華.城市軌道交通獨柱墩高架站的墩柱及樁基設計探討[J].城市軌道交通研究,2011(2):80-82 [5] 中華人民共和國鐵道部.TB10002.1—2005鐵路橋涵設計基本規范[S].北京:中國鐵道出版社,2005 [6] 中華人民共和國鐵道部.TB10002.3—2005鐵路橋涵鋼筋混凝土和預應力混凝土結構設計規范[S].北京:中國鐵道出版社,2005 [7] 周宏慧.高架車站大懸臂獨柱橋墩橋梁結構設計[J].現代城市軌道交通,2006(4):67-69 [8] 中華人民共和國住房和城鄉建設部/中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局.GB50011—2010建筑抗震設計規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2010 [9] 趙亮.獨柱式大懸臂高架車站的動力特性及地震反應分析[J].現代城市軌道交通,2005(2):26-29 [10]中華人民共和國住房和城鄉建設部/中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局.GB50909—2014城市軌道交通結構抗震設計規范[S].北京:中國計劃出版社,2014 [11]中華人民共和國住房和城鄉建設部.CJJ166—2011城市橋梁抗震設計規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2012 Structural Design of the Fishbelly Island Elevated Station on the Urban Mass Transit JIN Zongrui 2016-10-11 靳宗銳(1983—),男,2010年畢業于重慶交通大學橋梁工程專業,工學碩士,工程師。 1672-7479(2016)06-0098-04 U231+.4; U233 B4 動力特性及地震反應分析

5 結束語