中超土帥的生存現實

閆斌

隨著職業化的發展,土帥與洋帥之爭便成為了主旋律。那些聘請外籍教練的俱樂部,目的是一致的,通過外教來提升隊伍實力,這也就是人們常說的“請進來”。當然,中國足球發展的大方針還有另外三個字一走出去。昔日曾有不少球員留洋,但從未有過國產教練到國外一線隊執教。究其原因,首先與能力有關。若再深入分析,也或許跟中國足球的成績有關。

2012年中國足球跌入低谷時,中超賽場上的土帥也少得可憐,那一年中超一度曾有13名洋帥。2013賽季情況略好,中超賽場共有6名土帥。2014賽季的情況最好,共有10名土帥,這也是近年來人數最多的一年。今年情況則尤其惡劣,16支中超隊伍,只有遼寧的馬林、河南的賈秀全、河北的李鐵在堅守崗位。

河南建業這兩年戰績不錯,離不開賈秀全的調教。但要知道,老賈其實是以救火隊員的身份入主建業的。他只是把握住了機會,或者說是帶出了名堂。那些沒有帶出成績的救火隊員,基本上都“葬身火海”。

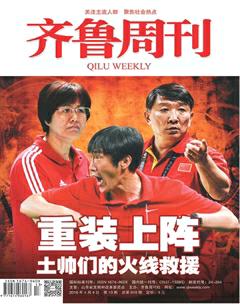

救火隊員在職業足壇屢見不鮮,賦閑在家的他們就如同螺絲釘,哪里需要就釘到哪里。至于效果,事前誰也無法預知。在國內足壇,救火隊員幾乎全是土帥。這其中有兩種情況,聘請了外教的俱樂部當球隊成績不佳炒掉主帥后,往往第一時間無法找到合適中意的外教接替,因此會讓國產教練帶隊過渡一段時間。因此即使土帥帶隊有起色,俱樂部也有可能“卸磨殺驢”。另一種情況就是原本俱樂部聘請的是國產教練,炒掉后再換一人來用,有時也可以說是換一個人來“碰運氣”。

可以說,土帥如今的生存環境很差,可謂在夾縫中生存。因為那些實力很強的俱樂部往往會選擇國外的名帥,不否認這些外教有能力,但他們來到中超后的平臺也好,有錢有人,成績自然大都有保障。而那些實力不強的隊伍,聘請土帥的目標也往往就是保級,缺錢缺人,一旦深陷降級區自然會成為犧牲品。可以說,臟活累活,全是土帥來干。

說外教能夠暫時提高球隊的成績,但足球要發展歸根到底還是要靠本土教練來支撐。面對土帥不強的現實,我們其實可以學習借鑒近鄰日本與韓國的經驗。拿韓國來說,他們長期在培養本土教練,像世界杯這樣的大賽也會盡可能地讓本國教練帶隊。從1994年到2014年,韓國隊曾五次參加世界杯,其中四次都是本國教練執教,雖然成績大都不如意.但四人經歷了世界杯的洗練后,都成為了亞洲范圍內的頂級教練。日本對于本土教練的培養十分精細化,會分為職業教練以及非職業教練兩種來培養,非職業教練可以到青少年隊、企業隊以及業余隊執教。同時,如果他們成績突出且考核優秀,也能升格為職業教練。

無論日本還是韓國,都在刻意精心地培養本土教練。對于中國足協而言,也應該在這方面有所傾斜,甚至是當成重點工作來抓,讓那些退役的球員能獲得初級教練資格,進而再一步步提高。這就要求足協對以球員身份退役、并愿意成為本土教練給予寬松的考核政策。另外,也可以加大和鼓勵在頂級領域(中超中甲)以外的比賽起用本土教練。當然,本土教練本身也要不斷學習提升,僅靠政策支持自身不努力,也絕不會有好結果。