同期放化療腫瘤患者PICC導(dǎo)管相關(guān)性感染因素分析與護(hù)理對策

黎容清 江岱琪 呂玉潔 郭振潔

(廣西醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院放療科,廣西 南寧 530021)

·經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)·

同期放化療腫瘤患者PICC導(dǎo)管相關(guān)性感染因素分析與護(hù)理對策

黎容清 江岱琪 呂玉潔 郭振潔

(廣西醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院放療科,廣西 南寧 530021)

目的 探討影響同期放化療腫瘤患者PICC導(dǎo)管相關(guān)性感染的因素,為實(shí)施防護(hù)措施提供依據(jù)。方法留置PICC導(dǎo)管行同期放化療腫瘤患者 377例,疑有感染時(shí)取標(biāo)本做細(xì)菌培養(yǎng),對發(fā)生感染患者的首次置管時(shí)間、導(dǎo)管置人部位、細(xì)胞免疫功能、貼膜過敏、淺靜脈化療史、單次化療后時(shí)間、血栓形成7個(gè)因素進(jìn)行分析。結(jié)果PICC導(dǎo)管感染39例,感染率為10.3%,其中,血流感染4例,局部感染35例,分別占10.3%和89.7%。送檢導(dǎo)管標(biāo)本、同側(cè)及對側(cè)肢體外周血液各5份,細(xì)菌培養(yǎng)陽性率為分別為100.0%、80.0%和0;導(dǎo)管感染因素比較,差異均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)論維護(hù)PICC的護(hù)士需規(guī)范化培訓(xùn),預(yù)防并及早處理并發(fā)癥,可降低導(dǎo)管相關(guān)感染的發(fā)生率。

腫瘤患者; 同期放化療; 經(jīng)外周中心靜脈導(dǎo)管; 感染因素; 護(hù)理

Cancer patients; Concurrent radio-chemotherap; PICC catheter; Infection factors; Nursing

經(jīng)外周置入中心靜脈置管(Peripherally inserted central catheter ,PICC)因其具有留置時(shí)間長、操作簡單、護(hù)理方便等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用于臨床,使腫瘤患者避免了刺激性強(qiáng)的藥物損傷血管和反復(fù)穿刺的痛苦,是一條安全、有效的靜脈治療通路,但導(dǎo)管使用過程中可能會(huì)發(fā)生導(dǎo)管相關(guān)性感染等并發(fā)癥。據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道,PICC導(dǎo)管相關(guān)性感染約占PICC置管所有并發(fā)癥的40.0%,其所導(dǎo)致的死亡率約為3.0%[1],而導(dǎo)管相關(guān)性菌血癥則占醫(yī)院獲得性菌血癥的20.0%~30.0%[2]。筆者對我科腫瘤患者同期放化療期間PICC導(dǎo)管相關(guān)性感染的可能因素進(jìn)行分析,并提出有效的防護(hù)措施,以降低感染的發(fā)生率。現(xiàn)報(bào)告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選擇2012年3月—2014年8月在我科住院行放療同期化療的腫瘤患者377例,無合并糖尿病,無PICC置管禁忌癥。年齡13~81歲,平均年齡(49.4±10.5)歲,導(dǎo)管留置時(shí)間為15~102 d。

1.2 置管及導(dǎo)管維護(hù)要求 選用美國巴德公司生產(chǎn)的三向瓣膜4Fr單腔PICC導(dǎo)管,由具有臨床工作經(jīng)驗(yàn)6年以上、持有PICC置管、導(dǎo)管維護(hù)證書并進(jìn)行置管及導(dǎo)管維護(hù)200例以上的護(hù)士進(jìn)行置管及導(dǎo)管維護(hù)操作。置管時(shí)采用相同置管體位、最大化無菌屏障措施,按我院PICC導(dǎo)管維護(hù)規(guī)范進(jìn)行導(dǎo)管維持。

1.3 感染診斷標(biāo)準(zhǔn) 局部感染:穿刺口周圍組織紅腫、疼痛,伴/不伴滲液、膿性分泌物,穿刺口分泌物細(xì)菌培養(yǎng)陽性;血流感染:患者發(fā)熱,伴/不伴寒顫,同側(cè)肢體外周血液/及導(dǎo)管尖端細(xì)菌培養(yǎng)陽性,并排除臨床其他感染的來源。懷疑為導(dǎo)管相關(guān)感染:無菌操作下取同側(cè)及對側(cè)肢體外周血液各5~10 mL,如拔除導(dǎo)管則同時(shí)取導(dǎo)管尖端5 cm做細(xì)菌培養(yǎng);穿刺口有濃性分泌物而無發(fā)燒者,取分泌物做細(xì)菌培養(yǎng)。

1.4 觀察項(xiàng)目 對留置PICC導(dǎo)管同期放化療的腫瘤患者每天觀察穿刺口及全身癥狀,判斷有無感染,對其他可能的感染因素:首次置管時(shí)間、導(dǎo)管置入部位、細(xì)胞免疫功能、貼膜過敏、淺靜脈化療史、單次化療后時(shí)間、血栓形成7個(gè)因素進(jìn)行分析,比較感染者與無感染者之間的差異。

1.5 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 采用SPSS 12.0統(tǒng)計(jì)軟件,計(jì)數(shù)資料采用百分?jǐn)?shù)表示;導(dǎo)管相關(guān)感染發(fā)生率比較采用χ2檢驗(yàn),P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 感染類型及感染發(fā)生率 377例留置PICC同期放化療患者中發(fā)生導(dǎo)管相關(guān)性感染39例,感染率為10.3%,其中,血流感染4例,局部感染35例,分別占10.3%和89.7%。送檢導(dǎo)管標(biāo)本、同側(cè)及對側(cè)肢體外周靜脈血液各5份,細(xì)菌陽性率分別為100.0%、80.0%和0。

2.2 細(xì)菌培養(yǎng)結(jié)果 導(dǎo)管標(biāo)本及同側(cè)肢體外周血液各4份,均培養(yǎng)出金黃色葡萄球菌;1份導(dǎo)管標(biāo)本培養(yǎng)出少量白色念珠菌,同側(cè)肢體外周血液未培養(yǎng)出細(xì)菌;18份分泌物標(biāo)本中13份培養(yǎng)出表皮葡萄球菌,5份未培養(yǎng)出細(xì)菌。

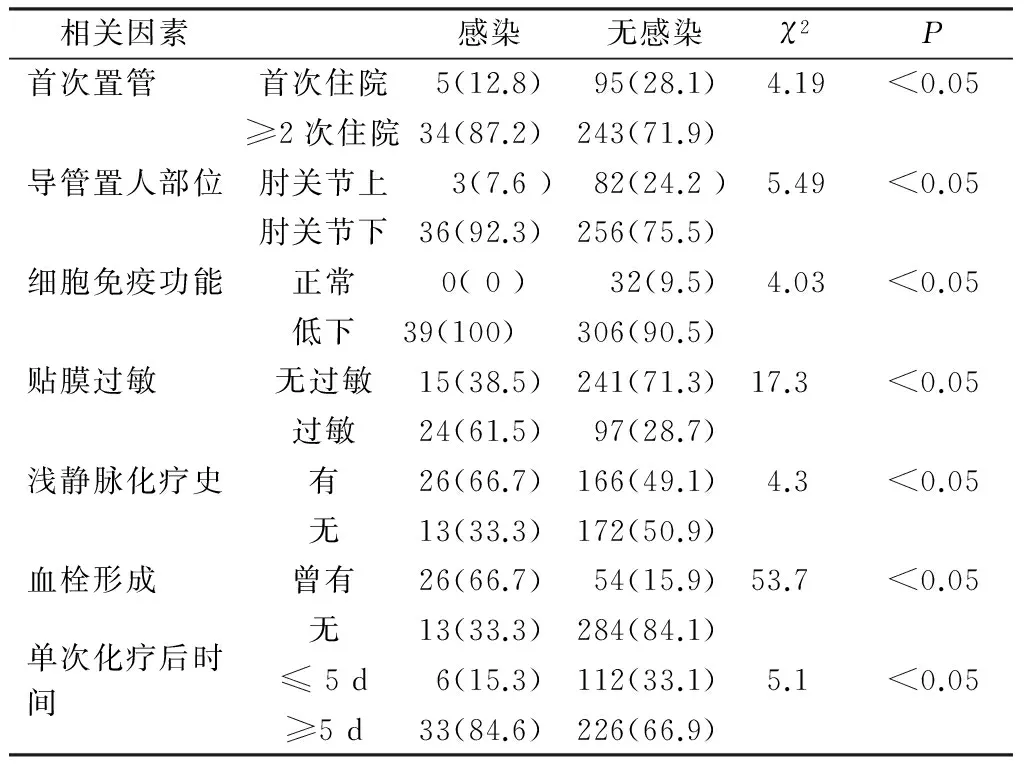

2.3 導(dǎo)管相關(guān)性感染因素分析 見表1。

表1 導(dǎo)管相關(guān)性感染各因素構(gòu)成比 例(%)

3 護(hù)理對策

3.1 盡早置管 腫瘤患者住院治療時(shí),如護(hù)士宣教不到位,會(huì)使患者對PICC置管重要性認(rèn)識(shí)不足,而選擇淺靜脈穿刺輸液。反復(fù)靜脈穿刺會(huì)損傷皮膚及血管,使正常防御屏障受到破壞,細(xì)菌易侵入;淺靜脈化療時(shí)化療藥物損傷血管內(nèi)膜而致血管纖維化,在以后行PICC置管時(shí)易容發(fā)生靜脈炎、血栓等并發(fā)癥,增加了感染機(jī)會(huì)。由表1可見,首次住院、未進(jìn)行淺靜脈化療前即行PICC置管,發(fā)生感染率較低。

3.2 防止細(xì)菌傳播 預(yù)置管口附近皮膚有感染病灶、發(fā)熱、白細(xì)胞低時(shí)暫不行置管,應(yīng)另選置管部位或待病情控制后再行置管,以免細(xì)菌由感染病灶移植至穿刺口而發(fā)生感染。化療后5~8 d白細(xì)胞及中性粒細(xì)胞計(jì)數(shù)出現(xiàn)低谷,持續(xù)1~4 d[3],此時(shí)患者抵抗力低,易發(fā)生感染。故化療結(jié)束需嚴(yán)密觀察患者有無乏力、頭暈及白細(xì)胞、中性粒細(xì)胞計(jì)數(shù)情況,必要時(shí)注射升白細(xì)胞藥。由表1可見,置管前細(xì)胞免疫功能低者感染率較高,而大部分腫瘤患者細(xì)胞免疫功能較低。因此,置管及導(dǎo)管維護(hù)前必須嚴(yán)格手衛(wèi)生,護(hù)士感冒、上肢有感染病灶時(shí)不能執(zhí)行操作,避免細(xì)菌由操作者傳播給患者,增加感染機(jī)會(huì)。

3.3 選擇合適置管部位 肘關(guān)節(jié)下2橫指處血管粗大、清晰、固定,穿刺成功率高,臨床上多選擇此處置管,但在關(guān)節(jié)活動(dòng)時(shí),導(dǎo)管會(huì)隨前臂的伸縮活動(dòng)而進(jìn)或出血管,導(dǎo)管對血管內(nèi)膜及置管口皮膚組織反復(fù)摩擦、刺激,增加了靜脈炎及局部組織炎癥的機(jī)會(huì);另外,導(dǎo)管外露部分進(jìn)入血管,也可能將皮膚表面的細(xì)菌帶入血管內(nèi)。因此,條件許可盡量選用肘關(guān)節(jié)上方的靜脈置管,并用透明貼膜固定導(dǎo)管。

3.4 置管時(shí)無菌措施最大化 置管室每天用紫外線消毒1次,置管時(shí)盡量減少不必要的人員走動(dòng),避免空氣中菌落漂移。穿刺包、導(dǎo)管嚴(yán)格滅菌,消毒穿刺部位時(shí)需以穿刺點(diǎn)為中心,上、下10 cm以上,整臂消毒,墊無菌巾,無菌孔巾需完全覆蓋患者胸、腹部,患者戴口罩、圓帽,操作者及助手需穿無菌手術(shù)衣、戴口罩、圓帽、無粉手套,無菌措施盡可能最大化。

3.5 規(guī)范導(dǎo)管維護(hù) (1)換藥:導(dǎo)管經(jīng)皮膚穿刺口直接進(jìn)入血管,細(xì)菌易沿導(dǎo)管進(jìn)入血管,因此,穿刺口及周圍皮膚須保持清潔、干燥、無菌。換藥時(shí)須使用換藥包,置管后24 h換藥1次,之后每周換藥2次,治療間歇期每周1次,滲血、滲液隨時(shí)換藥,消毒范圍大于貼膜各邊緣3 cm,先用75%酒精脫皮脂3遍,注意避開穿刺點(diǎn),再用2%碘酊自穿刺點(diǎn)往外消毒3遍,最后用酒精將碘脫干凈,避免皮膚被燒傷,消毒時(shí)以順—逆—順方式進(jìn)行,待消毒液自然干燥后用10 cm×12 cm透明貼膜以穿刺點(diǎn)為中心,導(dǎo)管L/S型放置,無張力粘貼貼膜,導(dǎo)管需完全覆蓋在貼膜下,貼膜下不可有氣泡。(2)肝素帽:肝素帽內(nèi)有血液、藥液沉積時(shí)細(xì)菌容易繁殖,細(xì)菌會(huì)隨輸液進(jìn)入血液循環(huán),因此,肝素帽需每周更換1次,有血液、藥液沉積或脫下時(shí)隨時(shí)更換。連接輸液前,肝素帽頂端、周邊及肝素帽接觸的皮膚,需用茂康碘消毒2遍,待干再連接輸液。輸液完畢封管后不建議用無菌紗布包扎肝素帽,因紗布被汗液、水等浸濕后如不及時(shí)更換,紗布內(nèi)細(xì)菌繁殖而沉積在肝素帽表面,增加細(xì)菌隨輸液進(jìn)入血流機(jī)會(huì)。(3)輸液管路:連續(xù)輸液24 h、輸血完畢,需更換輸液器;連續(xù)泵控藥物1次/6 h、輸注營養(yǎng)液1次/4 h、輸注高濃度藥后用生理鹽水20 mL脈沖式?jīng)_管, 避免藥物沉積導(dǎo)管內(nèi)壁而致導(dǎo)管堵塞及細(xì)菌繁殖。(4)貼膜:部分患者皮膚對貼膜及膠布過敏,出現(xiàn)紅、腫、癢、水泡,水泡破潰而滲液,表皮細(xì)菌容易生長、繁殖,并沿穿刺口進(jìn)入血管內(nèi);貼膜過敏時(shí)采用紗布塊覆蓋穿刺口,因穿刺口不能做到密封,又增加了細(xì)菌感染的機(jī)會(huì)。因此,每周用松節(jié)油清洗穿刺口周圍皮膚1次,去除貼膜及膠布遺留在皮膚上的粘膠,減少過敏原。IV3 000透明敷料及水凝膠敷料有抗過敏作用,對3 M貼膜過敏者選用IV3 000透明敷料或水凝膠敷料。

3.6 加強(qiáng)護(hù)士培訓(xùn) 導(dǎo)管相關(guān)性血栓是由于穿刺或?qū)Ч苤苯訐p傷血管內(nèi)膜以及患者自身高凝狀態(tài)等因素作用,使導(dǎo)管所在的血管內(nèi)壁及導(dǎo)管附壁形成血凝塊的過程[4],血栓形成后血液回流障礙,血栓成為細(xì)菌良好的培養(yǎng)基,細(xì)菌大量繁殖,導(dǎo)致局部或血流感染。因此,加強(qiáng)護(hù)士培訓(xùn),提高置管技術(shù),減少由血管損傷所致的血栓,置管后每天測量置管肢體臂圍,觀察穿刺口有無紅腫、滲血、滲液,肢體有無腫脹、疼痛,必要時(shí)行B超檢查,盡早發(fā)現(xiàn)血栓與感染并處理。

4 小結(jié)

絕大多數(shù)腫瘤患者細(xì)胞免疫功能較低,而放療同期化療免疫功能又進(jìn)一步降低,并隨著化療療程增加而加重,而放、化療所致機(jī)體慢性消耗、骨髓抑制,又減弱機(jī)體的抵抗力,容易發(fā)生醫(yī)院感染,白細(xì)胞低下者感染率較正常者高[5];放、化療期間,由于反復(fù)使用抗菌藥物,體內(nèi)正常菌群失調(diào),也易引起真菌感染[6]。PICC置管同期放、化療腫瘤患者由于多種因素同時(shí)存在,因而導(dǎo)管相關(guān)性感染的發(fā)生機(jī)會(huì)也增多。醫(yī)護(hù)人員應(yīng)高度重視PICC導(dǎo)管相關(guān)性感染,采取各種預(yù)防措施,降低感染的發(fā)生。

[1] 吉建華,路霞.老年腫瘤患者PICC相關(guān)性感染的原因分析[J].護(hù)士進(jìn)修雜志,2010,25(12):1090-1091.

[2] 方水芹,阮卉.中心靜脈導(dǎo)管相關(guān)感染的預(yù)防和護(hù)理現(xiàn)狀[J].上海預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志,2010,22(3):159-162.

[3] 郭萍利,張少茹,康莉,等. 多西他賽化療后Ⅳ度骨髓抑制的白細(xì)胞計(jì)數(shù)波動(dòng)規(guī)律及護(hù)理[J].中華現(xiàn)代護(hù)理雜志,2011,17(25):3052.

[4] Turcotte S, Dubé S, Beauchamp G. Peripherally inserted central venous catheters are not superior to central venous catheters in the acute care of surgical patients on the ward[J].World J Surg,2006,30(8):1605-1619.

[5] 朱波,王英,陳艷華,等.惡性腫瘤患者放化療后醫(yī)院感染分析[J].中華醫(yī)院感染學(xué)雜志,2010,20(16):2421-2422.

[6] 謝建忠,薛福英,黃彬,等.腫瘤患者醫(yī)院感染病原菌分布與抗菌藥物耐藥分析[J].中國預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志,2010,11(2):139-143.

廣西壯族自治區(qū)衛(wèi)生廳自籌經(jīng)費(fèi)科研課題(編號(hào):Z2012364)

黎容清(1965-),女,廣西桂平,本科,主任護(hù)師,護(hù)士長,從事護(hù)理管理及臨床護(hù)理工作

R472

B

10.16821/j.cnki.hsjx.2016.01.034

2015-09-06)