中學物理文化教育

溫訓旗

摘 要:物理文化淵源流長,科學與人文猶如鳥之兩翼、車之雙輪,不可割裂或偏廢。物理文化是一種高品位的文化,物理教育是高品位文化的傳承!中學物理教育中,忽視了中西

文化背景的差異,缺少了物理文化的滲透,缺乏了物理文化的公眾土壤。新課程改革以來,各界對中學物理教育的文化滲透做了有益的探索與創新,中學物理教育具有了更豐富的內涵。

關鍵詞:物理文化;物理教育;文化傳承

隨著社會與科學的發展,科學早已成為人類每一次進步的先鋒。科學研究的嚴謹、理性、睿智、思考產生了科學文化,而科學文化的產生又從更高層次上促進了科學的發展。作為現代科學基石的物理學,在創立科學文化和技術文化中,扮演了重要的角色。物理學是文化不可分割的一部分。青少年是人生觀、世界觀形成的重要時期,所以在中學物理教育中,滲透物理文化教育,對物理文化這種高品位文化的傳承與創新具有深遠的影響。

1 物理教育是一種高品位文化的傳承

物理文化是一種高品位的文化,物理文化淵源流長。2000多年前,有關物理的名詞就在中國出現了,但那時的物理泛指人類對自然規律及人類自身的理性認識。當時物理學和哲學是混在一起的。孔子從教育談及物理:“物格而后知至,知至而后意誠,意誠而后心正,心正而后修身,修身而后家齊,家齊而后天下平”。其意思是:首先要探索世間萬物的道理,并加以深刻理解,這樣才能產生堅定的信念,樹立高尚的品格,從而能處理好個人、家庭、社會的關系,就會有一個和諧發展的社會。屈原在《天問》中提出了172個問題,體現了他追求真理的精神。杜甫也在詩中寫道:“細推物理須行樂,何用浮名絆此身”。可見古人探求自然規律的精神與心態。他們認為:研究物理應該仔細觀察,推演物理規律其樂無窮,可以淡薄名利,好好享受生活的樂趣。中國古代學者對物理現象和規律的觀察研究,使古代中國的科學技術相當發達。如在天文、氣象、航海術;聲學、冶金術;特別是火藥、指南針、造紙術、印刷術等等,可謂是燦爛輝煌。直到500多年前中國的科學技術在世界上還處于領先地位。這些技術極大地促進了當時中國社會、經濟和文化的發展,也為人類文明的發展做出了偉大的貢獻。而這些科學技術與文化,則是一脈相承的。

不過,真正意義上的物理學,是源于精確、細致的觀察和實驗,重視觀察和實驗是物理文化最基本的特征。從伽利略到牛頓、再到愛因斯坦,物理學領域中的偉大變革接踵而至,使人類對自然界的認識空前地深入,徹底改變了人們對宇宙、時間、物質的認識,使人類的科學文化和人文文化的發展進入了新的高度。縱觀整個20世紀,物理學和科學技術,為現代世界帶來了色彩和未來。然而這些物理與科學的成就,是在歐洲文藝復興之后才得到快速的發展。

“為什么近代科學沒有產生在中國,而是在十七世紀的西方……”李約瑟的困惑。懷特海的回答是:“希臘的悲劇,羅馬的法律和中世紀的信仰”。正是這些基本的人文素養,融合并培養了實事求是的科學心態與理性精神,從而極大推進了西方科學的發展。科學與人文猶如鳥之兩翼、車之雙輪,不可割裂或偏廢。物理文化是世界歷代物理學家在創建物理理論過程中發現、創造和形成的物理思想、物理方法、物理概念、物理定律、物理語言符號、價值標準、科學精神;物理設備、以及約定俗成的工作方法的總和 [1 ]。物理是一門科學,是一門智慧,也是一門文化。物理是以實驗為基礎,客觀上表現為“真”;物理學成果造福于人類,目的性上體現出“善”;物理學還在情感、意識等方面反映了“美”,所以物理文化是一種高品位的文化,物理教育是高品位文化的傳承。

2 中學物理教育中,物理文化教育的現狀

2.1 中學物理教育中,忽視中西文化背景差異的影響

中國傳統文化是以儒家倫理綱常為核心的思想為主。這種思想對中國社會乃至世界產生了積極而深遠的影響,其燦爛輝煌毋庸置疑。但不可否認,這種思想在某種程度上重社會輕自然,重綜合輕分析,重思辨輕邏輯。這種科學精神的不足阻礙了近代科學在中國的產生。這種不足又會潛在地影響著我們的物理教學,影響著物理文化的有效傳承,導致學生在物理學習過程中,唯“師”是從,唯“書”是從,迷信權威,缺乏質疑、批判與創新的精神。這種重結論輕過程、重觀點輕實驗等不良現象的影響,只有到學生需要獨立進行研究時才會顯現,具有很強的隱蔽性和滯后性。

近代物理學來自西方,西方文化同樣有其燦爛與不足的兩面。信奉者“吾愛吾師,吾更愛真理”的亞里士多德,可以與他的老師柏拉圖爭論得面紅耳赤;追求真理的伽利略勇于沖破世俗的觀念,才會有最美的物理實驗:“比薩斜塔自由落體實驗”;敢于挑戰權威的惠更斯否定了牛頓的“光的粒子說”,從而提出了“光的波動說”……這些都是西方物理文化中優秀的、高品質的一面。中華民族的優秀在于,能正視不足,善于取長補短,中學物理教學更應如此!

2.2 中學物理教育中,物理文化滲透不足

有較長的一段時間內,我國處于計劃經濟模式,因為國家財力有限,大學教育屬于精英教育,大學招生數量一直很少,所以競爭非常激烈,從而教師“為考而教”,學生“為考而學”。物理學習給學生的感覺僅是枯燥的概念、無味的公式、做不完的練習、沒完沒了的考試。物理教學也變成一種目的鮮明的系統灌輸、啟發、教化,培養以應試為目的的社會功利性活動;而非常少把物理與文化聯系起來、把物理學家和物理聯系起來、把物理和人類社會聯系起來,把物理思想、物理方法、物理美展現出來;而是把活生生的物理學變得非常數字化,十分深奧難懂。這種灌輸教學的結果,正如愛因斯坦所說:“科學結論幾乎總是以完成的形式出現在讀者面前,讀者體驗不到探索和發現的喜悅,感覺不到思想形成的生動過程,也很難達到清楚地理解全部情況”,從而使學生很難真正領悟物理學的美和物理文化的精髓。

2.3 中學物理教育,也受公眾對物理文化了解不足、物理文化普及不夠因素的制約

講到文化,人們容易想到李白、杜甫、巴爾扎克、莎士比亞,卻很少人想到因物理學的發展引發的豐富多彩的科學文化。雖然在機械化、電氣化、數字化的社會,力、相互作用、速度、能量、電、磁、電子、原子等等,物理概念已經深深地嵌入社會生活的各個層面,人們卻并沒有深刻認識到物理學對人類社會、對人類文化、對人類進化本身產生的深遠影響。數學家波利亞的統計:中學生畢業后,研究數學和從事數學教育的人占1%,使用數學的占29%,基本上不用或很少用數學的人占70%。物理在這方面情況與之類似,某師大物理系有個調查:公式F=ma 在生產及生活實踐中的應用狀況。結果發現:公眾實際在應用公式F=ma的少之又少。中學物理教師也經常沮喪地發現:就連物理科代表都不愿報考物理專業。于是就有一個令人深思的問題:既然只有1%的同學今后會用物理,為什么卻要100%的學生都學物理?物理教學的價值究竟在哪里?

3 中學物理教學中,物理文化的滲透和創新的探索

中學物理教材在物理文化滲透方面有很大的創新。特別是國家教育部啟動了“面向21世紀課程教材”,中學實行新課程改革之后,這方面取得了很大的成就,某版本的中學物理必修課的開本篇就是《物理學與人類文明》。

中學物理教師,也在不斷學習,不斷地更新觀念,在教學實踐中滲透物理文化教育。新課程改革以來,越來越多的教師不僅具有“扎實的專業知識”、“求真”的科學境界;他們也開始邁向哲學、心理學、美學、文化等更“寬廣的學科視域”追求“向善”的人文境界;其中也有一些人,對物理的內涵及本質不斷地理解與把握,并融合文化藝術,修煉“豐厚的文化底蘊”攀登物理教學“臻美”的藝術境界。猶如太史公云:“高山仰上,景行行止。雖不能至,然心向往之”。在物理的教學實踐中,老師們踐行愛因斯坦的名言:“我們所需要的與其說是赤裸裸的結果,不如說是研究過程,離開了引向這個結果的發展過程來把握結果,那就等于沒有結果。” 例如:

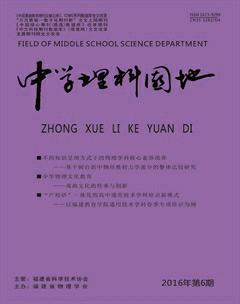

實例1:講解“表面張力的概念”時,可以播放高速攝像機捕捉到的乳滴到剛體平面上反彈的慢放視頻,如圖1所示。讓學生驚奇地感受到該物理現象、物理過程如音樂噴泉般的節奏感,既有藝術般的對稱美、均衡美,又有貼近生活的物理科學。

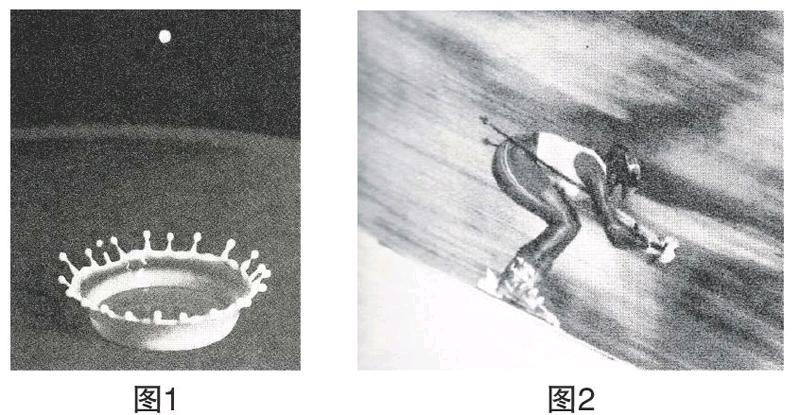

實例2:編制“參考系”的習題時,可以提供十分動感、甚至驚心動魄的體育攝影作品,如圖2所示。圖中滑雪運動員是清晰的,而背景是模糊的。問學生:拍攝該作品時,攝影師選擇的參考系是運動員,還是雪山?這樣改變了傳統枯燥的、灌輸式教學,而通過物理文化的滲透、探索、創新,在教學的同時感受欣賞物理的美,有利于激發學生的主動性、積極性。

實例3:在物理競賽教學中,完成"半偏法測電流表內阻”的實驗后,讓學生親歷將原實驗改造為“半偏法測電壓表內阻”等實驗,從而提煉出“間接測量法”“替代法”,這樣將物理思想、物理方法滲透到物理教學中,十分有益于創新精神、探究能力的培養。

實例4:學校通過舉辦“科技周”“小發明比賽”“航模比賽”等活動,利用生活廢品為材料,設計簡單的物理實驗,通過競賽、游戲活動使學生參與到既有創造力,又富含生活的物理活動中。

此外,在國內央視及地方電視臺的科教頻道的“走進科學”、“創新無限”、“我愛發明”等欄目對物理文化的普及,也肥沃了中學物理文化傳承與創新的土壤。在臺灣高雄師大物理系提出“街頭物理”的概念,他們走到戶外,進入人群,使物理親近民眾;在日本物理學家提出“為所有人的物理學”的口號。我們也應該思考如何做些“物理面向大眾”的工作了,讓物理題材生活化,器材來源容易化,物理成果有用化。讓更多人接受科學文化的熏陶,讓更多人享受由物理學直接或間接創造的現代文明,這就更有利于物理文化的傳承與創新。

沒有物理修養的民族是愚蠢的民族,有人如是說。20世紀中葉以來,在諾貝爾化學獎、生物醫學獎、甚至經濟學獎的獲獎者中,有一半以上的人具有物理背景。原復旦大學校長楊福家院士的調查表明:只有不到十分之一的核物理專業的學生,畢業后從事與核物理有關的工作,其余的都紛紛改行,活躍在金融、企業或行政等崗位上。楊院士認為:這正是復旦物理系的成功,因為他們改行之后,用不了兩三年就很快適應新的工作崗位,甚至做得比本專業的人更好,那是因為他們在物理系學習時汲取了物理的智慧。正如趙凱華先生所說:“一個人學了物理之后,干什么都可以,他的物理沒有白學,對于學物理的人,無所謂改行”。《面向全體美國人的科學》一書認為:教育的最高目標是為了使人們能夠過一個實現自我和負責任的生活作準備。所以我們認為,對大多數學生來說,今天學習物理不是為了明天去進一步研究物理,而是有助于今后去正確面對、決策所遇到的大量的非物理問題,為他們一生文明、健康、高質量的生活奠定基礎,這就是中學物理文化教育的意義!

參考文獻:

[1]吳同華,陳萬平,姜圣國.由新課改三維教學目標談對物理教學的文化思考[J].物理通報,2007(3):12-14.