基于節水激勵的農業水費分擔模式設計

崔俊

(河海大學商學院,江蘇南京211100)

基于節水激勵的農業水費分擔模式設計

崔俊

(河海大學商學院,江蘇南京211100)

提高農業用水價格可以達到節約用水的目的,但是會增加農民的水費負擔。只有建立科學的激勵機制,才能解決農業水價、農業節水和農民負擔三者之間的內生性矛盾。借鑒利益相關者理論,設計了基于節水激勵的農業水費分擔模式,將減輕農民負擔與節水激勵有機結合,不僅能夠解決農業水價改革中可能導致農民水費負擔過重的問題,還能有效地調動農業用水供需雙方的節水積極性,有助于轉變我國粗放的農業用水方式,緩解部分地區水資源短缺的困境。

水價改革;水費分擔;節水激勵;保障措施

2014年我國總用水量為6 095億m3,其中農業用水占63.5%,農田灌溉水有效利用系數為0.531,遠低于發達國家的0.7~0.8。實現農業節水是我國資源節約型社會建設的重要內容。習近平總書記明確提出了“節水優先,空間均衡,系統治理,兩手發力”的治水方略,將節水放在了水利工作的首位,突出了節水是保障我國水安全的重點。造成我國農業水資源利用效率低下的一個重要因素就是長期實行農業低水價政策,水資源的商品屬性被掩蓋。在面對嚴峻的水資源形勢和實行最嚴格的水資源管理制度下,對農業水價進行改革也是大勢所趨。2016年1月,國務院出臺了《關于推進農業水價綜合改革的意見》,決定穩步推進農業水價綜合改革,以促進農業節水和農業的可持續發展。農業水價改革就是要轉變傳統的低水價政策,發揮水價的節水作用,提高農業用水的利用效率。農業節水離不開農業水價的調節,但是提高水價又會進一步加重農民的用水負擔,如何化解農業水價、農業節水和農民負擔三者之間的矛盾,一直是學術界和政府部門關注的重點。

目前,隨著農業水價改革的開展,在農業水價形成機制和農業水費分擔模式必要性研究上取得了一定的進展,但關于農業水價改革中政府行為對農業節水的作用研究卻顯得相對不足。另外,對農業水費分擔模式的具體運作流程也鮮有深入探討。鑒于此,筆者結合農業水價綜合改革的意見以及借鑒利益相關者理論,將節水激勵和減輕農民負擔相結合,設計了基于節水激勵的農業水費分擔模式,通過合理制定農業用水價格,并通過多種形式的財政補貼和獎勵,可調動農業用水供需雙方的節水積極性,有效減輕農民的水費負擔,實現農業節水。

1 政府行為與農業節水

農業節水除了依靠政府推動水價改革來實現,公共部門特別是政府部門的財政補貼和激勵也是重要的影響因素。尹慶民等[1]在對幾種不同的農業水費分擔模式進行比較后,認為通過財政直接補貼農戶的方式可以避免間接補貼方式下“鼓勵浪費”現象的發生。孫亞武[2]在分析了寶雞峽灌區農業水價執行中存在的問題后,提出要發揮公共財政對水價成本的合理補償。謝開富[3]針對四川地區農田灌溉供水成本偏高和部分灌區農民水費負擔過重的現狀,提出要建立財政對農業水費和末級渠系建設的補貼機制。雖然農業水價改革以及財政補貼等政府行為在農業水費分擔和節水激勵中的作用被廣泛認可,但是政府行為對農業節水和減輕農民負擔的機理研究卻顯得不足,本研究試圖從農民和灌區供水單位2個角度探討政府行為在農業節水中的作用,為基于節水激勵的農業水費分擔機制設計奠定基礎。

1.1 政府行為與農民節水

在灌溉技術不變的情形下,提高農業水價將會促使農民改變用水習慣,這時農民的用水量會有相應的減少,也能在一定程度上降低用水成本。但只依靠農民轉變用水習慣產生的節水量是有限的,農民節約用水的收益可能難以抵消水價上漲的部分,而且農業生產容易因得不到足夠的灌溉而影響產量。由此可知,必須依靠調整外部條件才能保證農民的效益,即通過財政的補貼發展節水農業,提高灌溉用水的利用效率,在保證農業生產的前提下盡可能地減少用水量。由于水價改革引起了農民灌溉用水需求的降低,在一定用水范圍內,等量的灌溉用水為農民創造了更大的經濟收益,通過財政對農民節水投入的補貼又進一步增加了節水技術改變前農民的消費者剩余,即增加了農民收益[4-6]。由此可以得出,基于水價提高的角度可以激勵農民的節水行為,而輔以政策補貼的水費分擔模式又可以促進節水技術的推廣,從而達到節水效果。

1.2 政府行為與供水單位節水

在農業水價改革中,通過實行基本依靠市場供需決定的成本水價政策,可以使水資源的商品價值得到較好體現。供水單位在較高的水價下也會做好末級渠系的修整工作,減少水資源的在途損耗,達到節水效果[7]。但水價提高能否保證灌區供水單位的收益增加是無法確定的,具體表現為水價提高的總收益能否抵消用水量減少的損失,而供水單位的收益直接關系到其能否良性運行。這就需要發揮財政的調節作用,當財政承擔了供水單位的工程維護費用以及人員基本支出等供水成本時,等量水資源供應下其成本大大降低,此時水價改革的實施只要保證供水單位的成本不至于過高,能夠超出其邊際供水成本即可[8]。如果政府再對灌區供水單位實行水資源使用量的總量管理與目標考核,并依據考核結果給予節水獎勵,盡管供水主體的收益不能通過水價提高而明顯增加,但會因為邊際供水成本和平均成本的下降以及節水激勵的實施有所增加,那么會激勵供水單位加強供水管理,減少水資源的在途損耗,實現農業水資源的供給側節水。

2 農業水費分擔模式設計的約束條件

2.1 減輕農民水費負擔

我國農業發展相對滯后,農民收入普遍較低,在縮小城鄉差距、統籌城鄉社會經濟發展、促進農民增產增收的社會背景下,對農業和農民進行財政補貼也是社會各界的共識[9]。目前,國家在農機補貼、良種補貼等方面投入的力度相對較大,也獲得了農民的廣泛好評。但在農業用水領域,由于沒有建立科學的農業灌溉財政補償機制,使得財政對農業水費的補償還存在缺位和失準的問題。長期的低水價和財政補貼的不足,導致部分地區基層供水單位運行困難,從而又滋生了“隨意加價”和“搭車收費”的現象。這無疑增加了農民的經濟負擔,影響了農民生產的積極性。

盡管提高農業水價可以改變農戶的用水習慣,對節水技術的推廣也會產生一定的積極作用。但不能忽視的是水價的變動帶來了農業生產成本的提高,增加了農民的水費負擔。對于經濟落后的地區來說,如果水價調整過高,容易超出農民的經濟承受能力,對于農民根深蒂固的“水免費”意識也構成較大的沖擊。因此,必須建立合理的農業水費分擔模式,通過財政補貼和獎勵的形式有效補償農民實際繳納的水費,切實降低農民的生產成本,促進農業的良性發展[10-17]。

2.2 鼓勵農業節水

目前,我國部分地區在農業用水上已經實現了商品化管理,但是農業水價定價普遍過低,基本只維持在成本價的30%左右。低水價可以減少農民的生產成本,但是對農業用水供需雙方的節水帶來了諸多不利影響。首先,由于水價過低,水資源商品屬性被掩蓋,價格對需求的調節作用得不到發揮,淡化了農民的節水意識,不利于農業節水技術的推廣。其次,農業水費作為灌區供水單位的主要經濟來源,在低水價下,造成了供水單位運行困難,使得水利基礎設施得不到有效地維護保養,加劇了農業用水的在途損耗。

節水具有較強的外部性,只有通過科學的利益補償機制才能保證其有效實行。提高現行的農業用水價格,其根本目的就是鼓勵多方節水,減少農業用水的在途損耗、提高終端用水效率。農民是農業用水的最終消費者,其節水的直接效益是種糧成本的減少,如果再輔以財政補貼和節水獎勵,可以使作為節水主體的農民既愿意承受水價提升帶來的水費負擔,又基于利益最大化的考慮,主動采用農業節水技術。對于灌區供水單位來說,水價提升使得其收益增加,水資源的商品屬性得以體現。此外,政府基于目標考核的節水激勵又會激發供水單位的節水動力。作為完全理性人,供水單位勢必會改善供水管理,修整末級渠系供水設施,減少水資源的在途損耗。

2.3 提高財政支出效率

我國部分灌區的地方政府為了減輕農民的水費負擔,實行財政全額承擔農業水費的政策。這種分擔模式使得農業水費支付的主體由農民轉移到政府,雖然可以消除農業水費征收環節的“隨意加價”和“搭車收費”現象,提高農民的種糧積極性,保證農業生產。然而不可避免的是,由于免征農業水費,無論農民實際用水量多少,都由財政直接承擔,造成了“鼓勵浪費”的不良后果。這種模式人為地消除了價格對需求的調節機制,掩蓋了水資源的商品屬性,無法培養起農民的節水意識和節水習慣,也不利于農業節水技術的推廣,最終造成了財政資源和水資源的雙重損失。

在農業水價分擔模式中,政府扮演了重要的角色,既是農業節水的委托方,又是農業水費的重要承擔者。政府的財政補貼既要考慮減輕農民的水費負擔,保證灌區供水單位良性運行,又要起到鼓勵節水的目的,這就需要提高財政的支出效率,將財政精準補貼和節水激勵二者有機地結合起來。政府要把握好灌區供水單位和農民用水戶在節水利益上的共同點,只有這樣才能提高財政補貼的針對性,有效提高財政支出效率,最終達到財政高效支出、農業普遍節水、農民增產增收、灌區供水單位良性運行的多方滿意結果。

3 農業水費分擔模式的運作流程

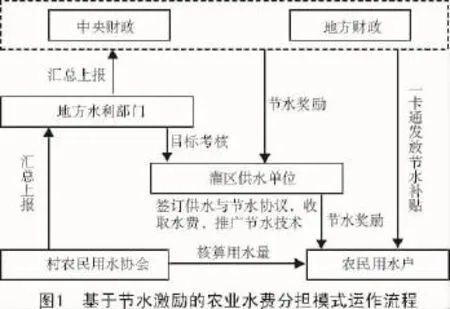

合理的農業水費分擔模式不但能較好地減輕農民的水費負擔,還應該做到促進水資源的節約及高效利用,只有促進農民和供水單位的節水,才能實現農業節水的可持續發展目標。根據1,2中對農業節水中政府的作用以及農業水費分擔模式設計的約束條件探討,將基于節水激勵的農業水費分擔模式的具體運作流程設計如圖1所示。

3.1 合理制定農業水價政策

農業水價可實行分檔水價政策,對于農業生產基本用水量部分實行公益水價,超出基本用水量部分按照超出額度實行加價政策。根據對農業供水成本構成的分解,其中包括基本水價、灌區骨干水利工程更新改造及維護費用、灌區管理單位人員開支、末級渠系運行維護費用、水利工程折舊費用等。農業用水成本中的社會公益部分應該剝離出去由公共財政承擔,公益水價只包含基本水價以及末級渠系的運行維護費用[18-19]。

3.2 財政直接發放節水補貼

雖然公益水價只包含了農業供水成本中的小部分,但是只適用于農業生產基本用水量,也就是農業用水有效利用部分。如果單純的讓農民通過節約用水來縮小總的水費開支,那么農民的節水動力顯然不足,為了彌補這一缺陷,使農民能夠更加主動采取節水措施,需要給予農戶一定的節水補貼。財政對農戶的補助可根據農戶的種植面積按一定比例直接發放到農戶的“一卡通”賬戶,這樣可以有效減輕農民水費負擔,激發農民的節水熱情,增加農民的福利。

3.3 地方水利部門對灌區供水單位進行節水目標考核

地方水利部門對灌區供水單位實行總量管理下的節水目標考核,并以考核結果對供水單位進行節水獎勵。根據灌區的灌溉服務面積、地區氣候狀況、種植結構等條件,合理分配地區農業灌溉用水總量,對于灌區供水單位實際用水總量低于分配的用水總量部分,按照一定的標準給予獎勵。這樣既能改變灌區供水單位鼓勵農民多用水的不良后果,也能促進其改善供水管理,加大末級渠系整治,推動供給側節水。

3.4 灌區供水單位與農民用水戶簽訂節水協議

通過灌區供水單位與農戶簽訂節水協議,就農戶目前的種植面積和需水情況,以及在農業技術可行的情況下確定農業生產的基本用水量,對于實際灌溉用水少于基本用水量的農戶給予獎勵。由于分檔水價的杠桿作用,農民本身具備一定的節水意愿,而節水目標的完成又可以得到一定的獎勵,農民的節水動力將更加強烈。農民在此種情況下會增加勞動與節水技術的投入,實現農業生產過程中的節約用水。

通過上述農業水費分擔模式可以看出,在該模式中,政府是農業節水的委托方,也是農業節水的主要推動者,灌區供水單位和農戶是節水的主體。政府與灌區供水單位直接構成委托代理關系,以政府對供水單位的目標考核和節水獎勵為紐帶;灌區供水單位與農戶直接構成委托代理關系,以節水協議和節水獎勵為紐帶。通過這樣雙層委托代理關系,將政府的利益、農民的利益與灌區供水單位的利益緊密結合,從而達到精準補貼和節水獎勵的目的,可以有效促進農業生產領域的節約用水。

4 結論與建議

農業水費分擔模式設計的初衷是為了減輕農民的水費負擔,鼓勵多方節水,簡單的減免農民水費不利于農民水商品意識的培養,會造成水資源不必要的浪費。政府通過合理制定農業水價政策,充分發揮市場機制對需求的調節作用,并通過建立科學的水費分擔模式,采取“征補分離”的激勵措施,可以有效減輕農民的水費負擔,并能充分調動農業用水相關主體的節水積極性,促進節水農業的發展[20]。本文設計的農業水費分擔模式得以有效運行的關鍵就是將政府、灌區供水單位和農民的節水利益統一起來,這種利益上的一致也是合作的基礎。此外,針對農業水費分擔模式運行中可能存在的問題,提出了以下政策建議。

(1)由于不同灌區之間的具體情況存在差異,政府部門應當根據各灌區的農業發展狀況和經濟發展水平,合理制定公益水價標準和超額累進費率,確定政府對灌區供水單位的獎勵標準和農民的補貼額度,確保在有效節約水資源同時,供水單位和農民的利益得到保障,這也是農業水費分擔模式的最終目的與歸宿。

(2)中央財政和地方財政要統籌做好農業節水財政獎補資金預算工作,確定各自的出資比例。在農業節水財政獎補資金的管理上,要做到專款專用,嚴禁擠占挪用,可通過政府合作銀行直接發放至農民和供水單位的專有賬戶,確保對農民和灌區供水單位的獎勵和補貼能夠及時足額發放。

(3)為了防止灌區供水單位為了獲得更高的節水獎勵而減少對農業的有效供水,所以,必須要保障農民的用水權利。因此,在農業水價改革中,既要強調農業節水,也要注重對農民用水權利的保障。政府可通過頒布相關法律法規來對此加以規范,鼓勵成立基層農民用水協會,發揮其在農業用水方面的自我管理與自我服務功能。

(4)目前,多數地區的農業供水單位為灌區管理局,其性質為自收自支的事業單位。由于管理局內部長期事企不分、資產產權不明,使得其運行效率低下。未來,應進一步推動灌區供水單位管理體制改革,引入法人治理結構,明晰產權,將政府指導和企業運作有機結合。通過灌區供水單位公司化治理,可以提高工作效率,由管理型向服務型轉變,有效推動節水工作的開展。

(5)在農業生產領域要進一步加強農業用水計量監督管理,制定出臺用水計量、用水統計、水資源監測等管理辦法,加快各類計量技術標準體系的制定。監督和指導農民執行計量管理制度,推廣和應用先進的計量設備和設施。建立和完善農業水資源計量監控網絡,全面準確地掌握農民生產的用水信息,為節水考核和節水效益測算提供科學依據。

[1]尹慶民,馬超,許長新.中國流域內農業水費的分擔模式[J].中國人口·資源與環境,2010,20(9):53-58.

[2]孫亞武.對建立農業水價成本補償機制的思考[J].陜西水利,2011(1):160-161.

[3]謝開富.對減輕農民灌溉水費負擔的建議[C]//2010年學術年會論文集(上冊).北京:中國水利學會,2010:505-509.

[4]劉利,干勝道.利益相關者理論在我國的研究進展[J].云南財經大學學報:社會科學版,2009,19(2):86-93.

[5]李良智,周挺.基于利益相關者理論的企業勞動關系協調機制研究[J].財經理論與實踐,2012,33(6):93-96.

[6]姜文來,雷波.農業水價節水效應及其政策建議[J].水利發展研究,2010(12):12-15.

[7]徐璇,毛春梅.我國農業水價分擔模式探討[J].水利經濟,2013,31(2):19-22.

[8]杜威漩.農業水費管理制度透視與創新:基于交易成本分析視角[J].節水灌溉,2008(2):62-65.

[9]豐景春,高蕾.我國農業水費改革及建議[J].水利經濟,2008,26(5):45-48.

[10]黃東標.淺談農業水費計收中存在問題及對策[J].人民珠江,2010,31(4):48-50.

[11]杜麗娟,柳長順.財政直接補貼農業水費研究[J].資源科學,2008(11):1741-1746.

[12]毛綿逵,徐科.農業水費征收中的政府、市場、社會三重失靈困境[J].水利經濟,2013,31(1):22-24.

[13]羅斌,梁金文.農業水費計收和管理的調查與思考[J].中國水利,2009(20):63-64.

[14]劉印良,李素敏,李國恒.關于灌區農業水費征與廢的若干思考[J].中國農村水利水電,2010(12):130-131.

[15]許國艷.水利管理單位農業水費征收管理中的問題及解決措施研究[J].經營管理者,2016(13):280.

[16]邱晶,唐強,劉興歡.農業水費收繳的難點分析及對策探討[J].江蘇水利,2013(10):47-48.

[17]王大全,樓豫紅.對當前農業水費的思考[J].水利發展研究,2011,11(7):31-33.

[18]曹金萍,宮永波,黃乾.山東省基于財政補貼的農業階梯水價改革探討[J].中國水利,2014(14):54-58.

[19]金芬.原州區末級渠系節水改造和農業水費補貼機制調研報告[J].農業科技與信息,2011(20):52-53.

[20]溫立平.對農業水價綜合改革的認識與建議[J].中國水利,2015(8):60-61.

Design of Agricultural Water Cost-sharing Mode Based on the Water-saving Incentive

CUI Jun

(College ofBusiness,Hohai University,Nanjing211100,China)

Improving agricultural water price can rise to the purpose of saving water.But it can increase the burden of the farmers' water fees.There are inner contradiction between agricultural water saving,water price and farmers'financial burden.Draw lessons from the related ideas of game theory,this article designs an agricultural water cost sharing model based on the water-saving incentive,which will reduce the burden on farmers and water-saving incentive organic union,can not only solve the problem that the agricultural water price reform may lead to heavy water burden of farmers,but also effectively arouse the enthusiasm of agricultural water supply and demand of water saving,and help to change the extensive mode of agricultural water,ease the plight of water shortages in some areas.

water price reform;water cost sharing;water-saving incentives;safeguard measures

F323.213

A

1002-2481(2016)10-1546-05

10.3969/j.issn.1002-2481.2016.10.30

2016-05-30

崔俊(1979-),男,江蘇南京人,在讀碩士,研究方向:農業經濟與管理。