薔薇花開,正是青春爛漫時

——記西北師范大學第二附屬中學第四屆“薔薇花開”詩文朗誦會

○本刊記者:孫 婷 特約小記者:高一凡 王清茹

在溫潤如玉的時光中,墻角的薔薇密集叢生,滿枝燦爛,布滿露珠的花瓣泛著柔美的紅暈……薔薇花開時,西北師范大學第二附屬中學的校園里傳來了悅耳的絲竹之音和瑯瑯書聲,同學們誦讀經典詩文,尋找到的是萬里河山的廣闊;對話古今圣賢,感受到的是千年文字的力量。

經典詩文是中華歷史長河中經久不衰的瑰寶,它們如春日里的百花散發著馥郁的芳香,如夏日里的繁星閃爍著奪目的光彩。詩的語言典藏著悠久的歷史文化,詩的聲音演繹著不朽的鏗鏘風骨。在一年一度的“薔薇花開”詩文朗誦會中,西北師范大學第二附屬中學的學子們在經典詩文中不知不覺地成長著,盡顯青春獨有的活力與精彩。

精彩播報

書香滿園,在誦讀聲中快樂成長

夾雜著薔薇花香的風和煦溫暖,西北師范大學第二附屬中學的校園里處處綠意盎然。在如此美景下,同學們瑯瑯的誦讀聲又如期而至,回蕩在這所具有深厚文化底蘊的校園上空。

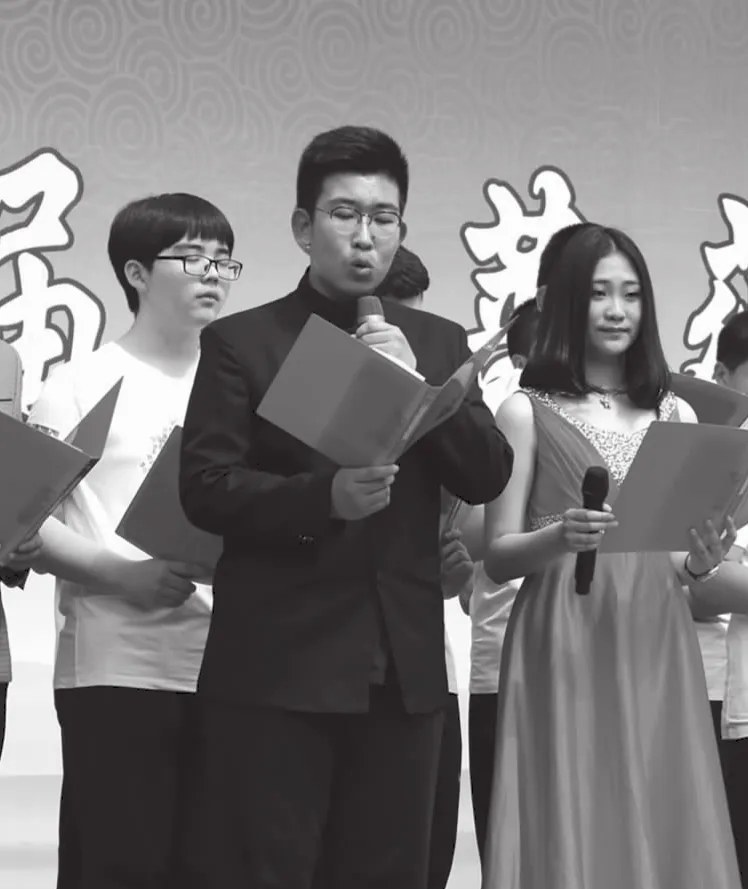

下午三點,老師和同學們精神抖擻地聚集在操場上,不少家長也來到學校為同學們加油助威。伴著主持人清亮的嗓音,第四屆“薔薇花開”詩文朗誦會在艷陽下拉開了帷幕。第一個朗誦節目是由七年級四班全體同學帶來的 《少年中國說》,他們展現著中國少年志存高遠、奮發向上的精神。

參演的每一位同學都表現出色,雖然七年級的同學稚氣未脫,但在他們鏗鏘的聲音中我們聽到了拔節成長的聲響;八年級的同學目光堅定,有張有弛地展現風采;備戰中考的九年級同學“身經百戰”,他們的朗誦游刃有余,精彩絕倫。令人印象深刻的古詩文朗誦有《木蘭詩》《將進酒》等,同學們富有感情地娓娓道來,使整個校園都洋溢著濃濃的書香氣息。

校領導與老師也參與其中,為同學們做了很好的點評,并評選出了獲獎班級。通過這次朗誦活動,不僅豐富了同學們的課余生活,提高了語言表達能力,還展示出了西北師范大學第二附屬中學學子們良好的精神風貌和“嚴勤實恒”的優秀品質。

“薔薇花開”詩文朗誦會無疑是同學們成長的見證,頗有意義。

(高一凡)

陌上花開,不負韶華

“盡道春光已歸去,清香猶有野薔薇。”又是一年花開時,校園里的薔薇道上滿是馥郁的芬芳,鮮麗的花朵在枝頭搖曳生姿,驚艷了整個校園。薔薇花開時,西北師范大學第二附屬中學一年一度的“薔薇花開”詩文朗誦會如期而至。

由于詩文朗誦會的前期準備時間緊張,再加上在這個節骨眼上,八年級五班又逢班主任楊老師出差,同學們真是壓力山大啊!但是八五班并沒有出現群龍無首的亂象,領讀們扛起了籌備節目的重擔,她們一有空閑時間就爭分奪秒地帶領同學們下樓排練、踩臺。同學們在樹蔭下一遍又一遍地吟誦拗口的詩句,互相指出問題,一起商量動作,在歡聲笑語中賦予《漂給屈原》屬于八五班特有的氣質與魅力。

千盼萬盼,同學們終于等到了“薔薇花開”詩文朗誦會開幕的這一天。男生們羞澀地化了妝,女生們咬著牙踩上了“恨天高”,八五班的同學們在及時趕回來的楊老師的注視下,意氣風發地走上舞臺,將自己的風采展示給臺下的全校師生,展示給舟車勞頓的楊老師,更展示給在《漂給屈原》這篇詩文中傾注了無數努力與心血的自己。

“功夫不負有心人”,八五班全體同學的精彩朗誦得到了全校師生的贊揚和認可,他們獲得了本屆“薔薇花開”詩文朗誦會的一等獎。同學們堅信,這次獲得的榮譽只是一個開始,在日后的成長中,他們定會像展翅的大鵬,“扶搖直上九萬里”。

正值青春的少年啊,請像薔薇花般盡情地絢爛綻放吧!

(王清茹)

獨特的視角

在這次“薔薇花開”詩文朗誦會中,特約小記者和極光藝術攝影社的小攝影師們既是活動的參與者,也是活動的播報者。他們或拿起手中的筆或架起“長槍短炮”,用美妙的文字和溫馨的鏡頭記錄著同學們臺下辛勤的努力和臺上精彩的表演。

有人說,青春是一座豐茂而熱烈的城,關著一段段如薔薇般綻放的記憶,在這場不能重新來過的夢里夢外,繁花落滿地。其實,我們的青春就是一朵花開的時間,就是那些時常追憶的光影膠片……瞧,這些如薔薇般努力生長與綻放的青春倩影真是美得一塌糊涂!