淺談大直徑剛性樁復(fù)合地基處理技術(shù)應(yīng)用

李 勇, 李吉輝(五冶集團(tuán), 四川成都 610000)

淺談大直徑剛性樁復(fù)合地基處理技術(shù)應(yīng)用

李 勇, 李吉輝

(五冶集團(tuán), 四川成都 610000)

在高層建筑中,常會(huì)碰到地基承載力不夠的情況,通常的方式采用不同的基礎(chǔ)形式如樁基礎(chǔ)、筏板基礎(chǔ)或樁筏基礎(chǔ)來解決。文章就某工程使用大直徑剛性樁復(fù)合地基處理技術(shù)進(jìn)行地基承載力提升的具體應(yīng)用進(jìn)行了分析,達(dá)到了較好的效果和經(jīng)濟(jì)效益。

大直徑;剛性樁;復(fù)合地基;承載力;褥墊層

1 工程概況

某高層住宅項(xiàng)目以社區(qū)商業(yè)服務(wù)保障性住房為主,由10棟32層高層構(gòu)成,1層地下室(±0.00以下5.4 m)。該項(xiàng)目位于成都市東三環(huán)路附近,規(guī)劃總建筑面積236 431.43 m2,其中地下建筑面積31 270.53 m2。

2 場地工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件

該項(xiàng)目地勘報(bào)告顯示,場地內(nèi)主要土層由上而下分布。

(1)素填土:松散狀,稍濕,以黏性土夾卵石為主,含較多鐵錳質(zhì)小結(jié)核,局部地段為耕土,有機(jī)物及植物根須,堆積時(shí)間為1~3 a;該層層厚0.50~9.80 m,頂面高程518.93~532.62 m。

(2)黏土:硬塑,裂隙發(fā)育,隙間充填灰白色高嶺土等親水礦物,具膨脹土的典型特征,含少量褐色鐵錳質(zhì)和灰白色鈣質(zhì)結(jié)核,偶見卵礫石,無搖振反應(yīng),有光澤,干強(qiáng)度高,韌性高,該層上段以褐黃色為主,下段以褐紅色為主。該層場地大部分地段均有分布,厚度變化較大,層厚1.00~6.30 m,頂面埋深0.50~9.80 m,頂面高程517.93~529.65 m。

(3)含卵石粉質(zhì)黏土(細(xì)粒混合土):濕黏土,可塑,裂隙一般發(fā)育,卵石含量約15 %~25 %,卵石成分主要為花崗巖、石英巖、砂巖,強(qiáng)~中等風(fēng)化。卵石粒徑多為2~8 cm,最大為15 cm。該層物理力學(xué)性質(zhì)變化較大,在場地內(nèi)均有分布;該層層厚2.50~10.10 m,頂面埋深1.70~12.70 m,頂面高程515.53~524.61 m。

(4)泥巖:以全風(fēng)化、強(qiáng)風(fēng)化與中風(fēng)化等亞層泥巖為主,層狀構(gòu)造,含少量灰綠色砂質(zhì)條帶,偶見鈣質(zhì)結(jié)核。該層頂面埋深6.40~2 m,頂面高程510.83~518.95 m。

場地地下水類型分為上層滯水、孔隙潛水和基巖裂隙水。上層滯水分布于素填土、粉質(zhì)黏土層,水量較小,容易疏干。本場地基巖中存在孔隙裂隙水,水量較小,且微具承壓性。場地地下水對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)及鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋均微腐蝕性;場地土對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)及鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋均微腐蝕性。

3 設(shè)計(jì)承載力要求

根據(jù)該項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)算上部結(jié)構(gòu)荷載,10棟高層設(shè)計(jì)要求承載力為600 kPa。

4 地基處理方式的選擇

根據(jù)地勘報(bào)告中各土層厚度及承載力情況,設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)樁須進(jìn)入中風(fēng)化巖,樁長約為12 m,嵌巖深度約1.2~1.5 m。

施工單位結(jié)合項(xiàng)目的地質(zhì)情況根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)綜合分析后發(fā)現(xiàn),原地勘土層承載力特征值有一定偏差,同時(shí)結(jié)合場地內(nèi)含卵石粘性土距基礎(chǔ)底約10.0 m,以往類似地基土承載力為200 kPa,中風(fēng)化泥巖約1 100 kPa,確定有條件采用大直徑混凝土樁復(fù)合地基技術(shù)即混凝土樁與樁間土共同復(fù)合受力,滿足設(shè)計(jì)對(duì)地基承載力的要求,在技術(shù)較可行且經(jīng)濟(jì)節(jié)約,相對(duì)于樁基可較大地降低投資成本。

為了進(jìn)一步核實(shí)原卵石黏性土層、中風(fēng)化泥巖的承載力特征值,與業(yè)主、設(shè)計(jì)及地勘溝通后重新進(jìn)行補(bǔ)勘,經(jīng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證確定了卵石黏性土層、中風(fēng)化泥巖特征值如表1所示。

表1 承載力特征值 kPa

通過補(bǔ)勘測得各項(xiàng)指標(biāo),確定采用大直徑剛性樁復(fù)合地基處理方案可行。

5 大直徑混凝土剛性樁復(fù)合地基設(shè)計(jì)

5.1 設(shè)計(jì)依據(jù)

主要有現(xiàn)澆混凝土大直徑管樁復(fù)合地基技術(shù)規(guī)程、建筑地基處理技術(shù)規(guī)范、復(fù)合地基技術(shù)規(guī)范、建筑樁基技術(shù)規(guī)范、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范、成都地區(qū)建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范、建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、地勘報(bào)告及補(bǔ)勘資料等。

5.2 布樁及設(shè)計(jì)參數(shù)

大直徑混凝土剛性樁按等邊三角形布置,設(shè)計(jì)時(shí)以最不利地質(zhì)條件為計(jì)算地層,根據(jù)基礎(chǔ)尺寸的不同情況進(jìn)行布樁。設(shè)計(jì)的大直徑混凝土剛性樁樁徑1 000 mm,分區(qū)域設(shè)計(jì)樁長及樁間距。樁體成樁工藝采用干作業(yè)機(jī)械旋挖成孔。樁間土中的含卵石粉質(zhì)黏土、全風(fēng)化泥巖承載力特征值,勘察資料取值分別為248 kPa、240 kPa,但結(jié)合地區(qū)經(jīng)驗(yàn),本次計(jì)算取值為200 kPa、160 kPa。根據(jù)補(bǔ)勘資料,大直徑剛性樁復(fù)合地基樁端土地基承載力特征值、樁側(cè)摩阻力特征值見表1。而大直徑剛性樁計(jì)算采用的樁側(cè)阻力、樁端承載力極限值參數(shù)參考建筑樁基規(guī)范及經(jīng)驗(yàn)取值。

大直徑剛性樁復(fù)合地基相關(guān)計(jì)算主要按《現(xiàn)澆混凝土大直徑管樁復(fù)合地基技術(shù)規(guī)程》要求計(jì)算,用《復(fù)合地基技術(shù)規(guī)范》要求進(jìn)行復(fù)核。

5.3 承載力及變形復(fù)核計(jì)算

5.3.1 承載力計(jì)算

根據(jù)《現(xiàn)澆混凝土大直徑管樁復(fù)合地基技術(shù)規(guī)程》提供公式計(jì)算:

fspk=m(Ra/Ap)+β(1-m)fsk

(1)

m=d2/de2

(2)

Ra=Quk/K(K=2),Quk=UpΣli×qsik+ξpAp×qpk

(3)

Ra≤ΨcfcuAp

(4)

Esp= (fspk/fsk)·Es

(5)

式中: Ra為單樁豎向承載力特征值,可按式(3)、式(4)計(jì)算,取其較小值;fspk為復(fù)合地基承載力特征值(kPa);fsk為處理后樁間地基土承載力特征值(kPa),黏性土取210 kPa,含卵石黏性土200 kPa,全風(fēng)化泥巖取160 kPa,強(qiáng)風(fēng)化泥巖取250 kPa;d為樁徑,取d=1000 m;de為等效影響圓直徑(m);Ap為樁的截面積(m2),取0.785 m2;Up為樁周長(m),取3.14 m;m為面積置換率,m=d2/de2;β為樁間天然地基土承載力折減系數(shù),可根據(jù)試驗(yàn)確定,取0.80;ξp為端阻力修正系數(shù),與持力層厚度、土的性質(zhì)、樁長和樁徑等因素有關(guān),可取0.65~0.90,樁端土為高壓縮性土?xí)r取低值,低壓縮性土?xí)r取高值,本工程取0.65;fcu為混凝土軸心抗壓強(qiáng)度設(shè)計(jì)值(kPa),按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》的規(guī)定取值;Ψc為樁工作條件系數(shù),取0.6~0.8;li為樁周第i層土的厚度(m);qsik為樁側(cè)第i層土的極限側(cè)阻力標(biāo)準(zhǔn)值(kPa);qpk為極限端阻力標(biāo)準(zhǔn)值(kPa);Es為樁間土壓縮模量(MPa)。

5.3.2 變形復(fù)核驗(yàn)算

根據(jù)《現(xiàn)澆混凝土大直徑管樁復(fù)合地基技術(shù)規(guī)程》提供公式計(jì)算:

s=s1+s2

(6)

(7)

ξ= fspk/fak

(8)

-Es=ΣAi/Σ(Ai/ξEsi)

(9)

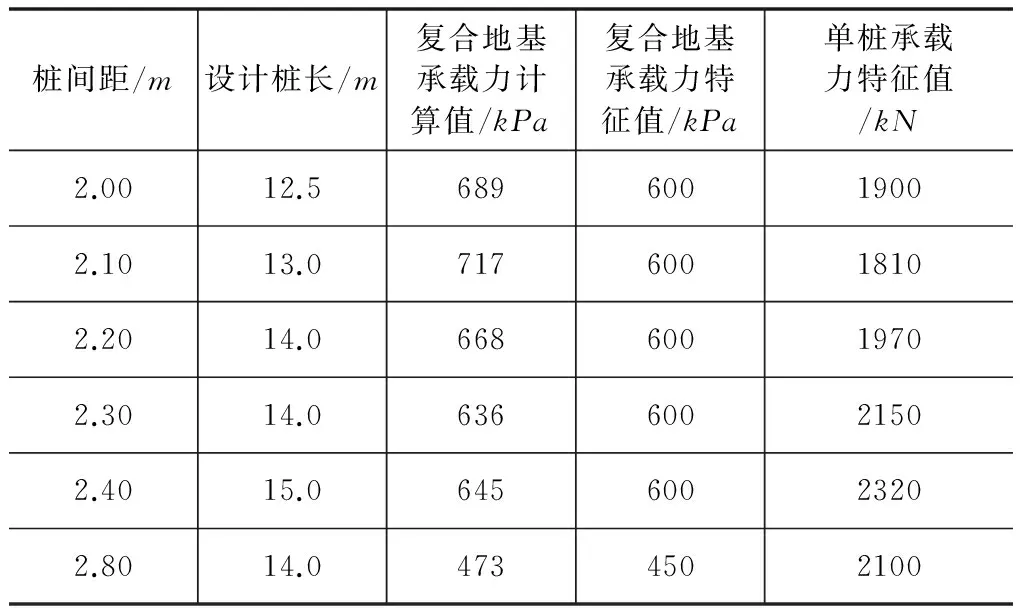

5.3.3 設(shè)計(jì)計(jì)算結(jié)果

根據(jù)以上公式及規(guī)范要求進(jìn)行相關(guān)計(jì)算與復(fù)核,其結(jié)果(復(fù)合地基承載力、設(shè)計(jì)單樁承載力、壓縮模量等)見表2。處理后壓縮模量及初步計(jì)算的最終沉降量,復(fù)合地基的承載力及變形均滿足規(guī)范要求。

表2 設(shè)計(jì)計(jì)算結(jié)果

根據(jù)混凝土設(shè)計(jì)規(guī)程,選用C20混凝土即可滿足要求。

5.4 褥墊層設(shè)計(jì)

根據(jù)規(guī)范要求,為使樁土更好一起分擔(dān)上部結(jié)構(gòu)的壓力,消除應(yīng)力集中,復(fù)合地基上應(yīng)鋪設(shè)一定厚度的褥墊層,其具體要求為:

(1)厚度為30 cm 砂石墊層。

(2)材料為級(jí)配砂石或碎石,粒徑一般1.0~3.0 cm,最大粒徑一般≤3 cm,砂含量應(yīng)控制在20 %~30 %。

(3)褥墊層需經(jīng)壓實(shí),夯填度不得大于0.90。

(4)鋪設(shè)范圍為基礎(chǔ)邊線向外延30 cm。

6 施工工藝要求

本次樁體成樁工藝為干作業(yè)機(jī)械旋挖成孔+清孔鉆頭清孔。按GB/T 50783-2012《復(fù)合地基技術(shù)規(guī)范》、JGJ 79-2012《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》、JGJ 94-2008《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》進(jìn)行施工控制。樁長滿足樁長+進(jìn)入中風(fēng)化巖層0.5 m 以上雙重控制,孔底沉渣要滿足JGJ 94-2008《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》第6.3.9條沉渣厚不大于50 mm 的規(guī)定。

施工工藝流程:基坑開挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高→測放樁位→旋挖 至設(shè)計(jì)深度→清孔→(樁底深井載荷試驗(yàn))→填料(C20混凝土)振搗密實(shí)直至設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高→樁身完整性檢測→鋪設(shè)并壓實(shí)褥墊層→褥墊層夯填度檢測→基礎(chǔ)施工。

7 質(zhì)量控制措施

(1)按《復(fù)合地基技術(shù)規(guī)范》、《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》、《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》施工。

(2)樁長嚴(yán)格按照區(qū)域劃分樁長進(jìn)行施工,以樁長及樁端進(jìn)入中風(fēng)化巖層0.5 m 以上進(jìn)行雙重控制,樁頂超灌高度不應(yīng)小于0.5 m。

(3)樁體質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn):樁位偏差σ≤70 mm;樁垂直度偏差不超過1.0 %,樁徑偏差±10 mm,沉渣厚度h≤50 mm。現(xiàn)場進(jìn)行抽樣檢查,樁芯采用C20 混凝土。

(4)褥墊層應(yīng)鋪設(shè)在筏板面積(基礎(chǔ)邊線外擴(kuò)30 cm)內(nèi),復(fù)合地基頂部并夯實(shí),夯填度λ≤0.90,其作用是保證樁土共同承擔(dān)荷載。墊層材料為良好級(jí)配砂碎石,最大粒徑不宜大于3 cm,砂含量應(yīng)控制在20 %~30 %。

(5)大面積施工前,應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場試樁施工及現(xiàn)場荷載試驗(yàn),并反饋給設(shè)計(jì)單位復(fù)核。現(xiàn)場荷載試驗(yàn)包括樁間土平板載荷試驗(yàn)、單樁承載力載荷試驗(yàn)及復(fù)合地基載荷試驗(yàn)。地基處理施工過程中,應(yīng)按規(guī)范進(jìn)行選點(diǎn)檢測,合格后方可進(jìn)行下一步的施工,現(xiàn)場荷載試驗(yàn)要求見試樁要求。

(6)施工時(shí)應(yīng)注意對(duì)樁頂附近樁間土及褥墊層的保護(hù),及時(shí)封閉,避免其受擾動(dòng);樁間土受雨水影響較大,特別是雨季施工時(shí)影響尤其大,應(yīng)采取必要措施對(duì)樁間土的保護(hù),避免雨水浸泡樁間土,可在開挖后施工褥墊層前施工一層輔助薄層混凝土防水層(厚約2 cm)。

(7)加強(qiáng)現(xiàn)場驗(yàn)槽,樁長按設(shè)計(jì)樁長+樁端進(jìn)入持力層0.5 m 雙重控制,要確保樁端進(jìn)入中風(fēng)化巖層0.5 m 以上,中風(fēng)化層頂以現(xiàn)場驗(yàn)槽為準(zhǔn)。

8 復(fù)合地基施工驗(yàn)收后成果檢驗(yàn)

施工完成后按規(guī)范要求對(duì)大直徑剛性樁進(jìn)行靜載實(shí)驗(yàn),承載力等各項(xiàng)指標(biāo)均滿足規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。

9 結(jié)束語

大直徑剛性樁復(fù)合地基處理技術(shù)作為地基處理的一種方式,針對(duì)某些基礎(chǔ)埋設(shè)不深、持力層較深,而土層同時(shí)具有較好的承載力的情況下使用,通過樁徑及樁間距的合理選擇,在滿足規(guī)范和設(shè)計(jì)要求的情況下進(jìn)行使用,不僅能過到地基處理的效果,同時(shí)較鋼筋混凝土樁有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

TU753.3

B

[定稿日期]2016-05-27