“華龍一號”安全系統配置策略

顧 健

(中核國電漳州能源有限公司,福建 漳州 363300)

“華龍一號”安全系統配置策略

顧 健

(中核國電漳州能源有限公司,福建 漳州 363300)

“華龍一號”是自主化三代核電的代表,承載著走出國門,在國際舞臺上與眾強同場競爭的責任。它博采眾長,創新性地提出了安全系統(設施)能動加非能動的設計概念,可以有效地增強抵御核安全風險的能力。本文從基本核安全功能的角度,對華龍一號的安全系統配置進行剖析,重點論述三個非能動系統的設置合理性。

華龍一號;非能動系統;核安全

1 核安全的基本特性

談核電必然要談核安全,何謂核安全,核安全是指對核設施、核活動、核材料和放射性物質采取必要和充分的監控、保護、預防和緩解等安全措施,防止由于任何技術原因、人為原因或自然災害造成事故發生,并最大限度減少事故情況下的放射性后果,從而保護工作人員、公眾和環境免受不當輻射危害。

如果從安全功能上來說反應性控制、余熱排出和放射性物質包容這三大功能存在,核安全即是有保障的。

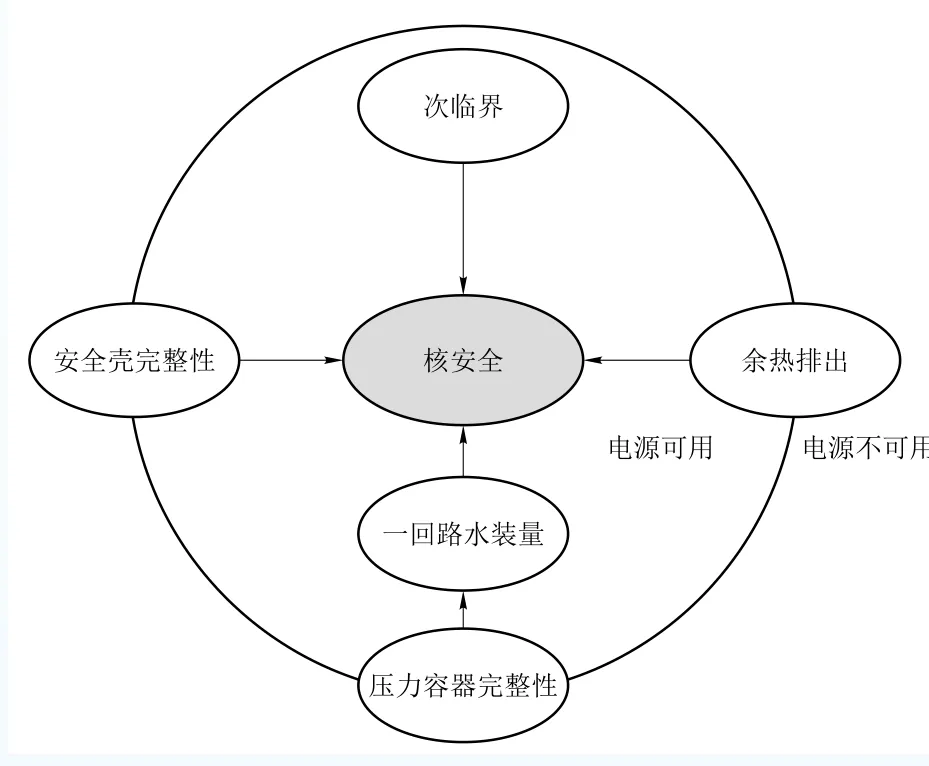

在事故處理規程中,對重要安全參數的連續監控分別依次為:次臨界、余熱排放、一回路水裝量,一回路完整性和安全殼完整性。這些概念實質上是相通的,只是論述的角度不同而已,本文就是嘗試以核安全功能的角度對系統布置的合理性進行論述。

控制核安全的五個關鍵安全功能參數:次臨界、反應堆堆芯溫度(余熱排出)、一回路水裝量、壓力容器完整性、安全殼完整性在安全限值內,以保證反應堆處于次臨界狀態,堆芯余熱有效導出并排入最終熱阱(大氣或江、海),放射性物質有效包容在安全殼以內,如圖1所示。

圖1 核安全的五個關鍵安全功能參數Fig.1 Five key parameters of nuclear power plant safety

五個關鍵安全功能參數的控制主要歸結于三個基本安全功能:

1)反應性控制:核電發電是靠可控的可持續鏈式裂變反應來維持的,反應性則是表征這種反應的一個參數,其公式是ρ=(K有效-1)/K有效,(K有效為有效增殖系數),只要反應性ρ是可控的,且在事故工況下能及時下降到負值(稱為次臨界),則鏈式裂變反應將被及時終止,裂變所產生的熱量也能隨之停止。控制反應性的手段一般有兩種,即控制棒調節和注硼,原理都是引入中子吸收體。

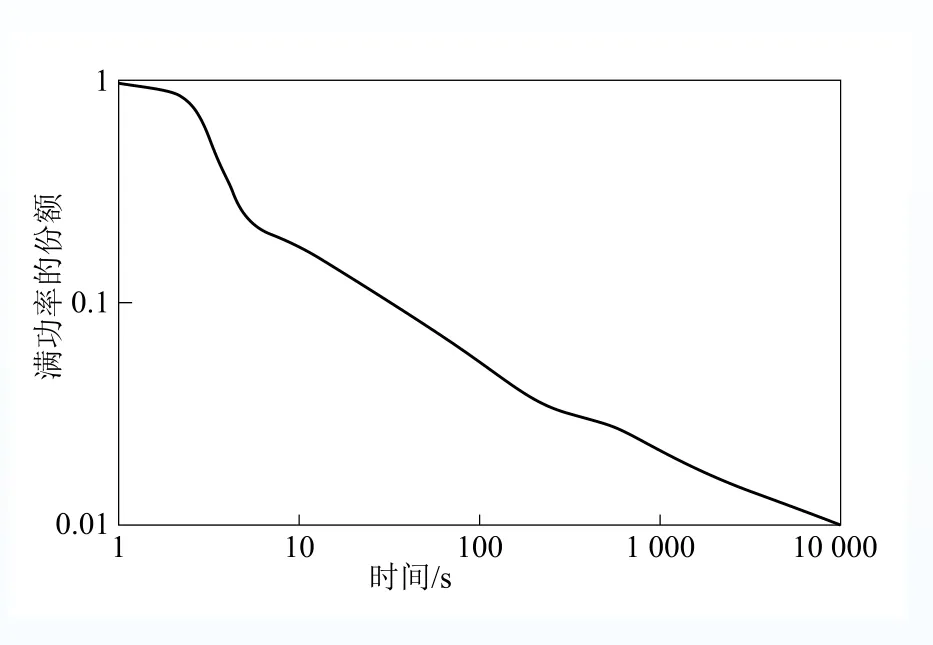

2)余熱排出:要說核電的真正危險還得說核電的余熱,不同于火電只要停止燃燒就不會有新的能量產生,核電因為放射性物質在上述反應性得到控制后,還會因為衰變持續產生能量。衰變熱盡管數值不大,但長久累積也會后患無窮,所以在停堆后仍要控制余熱的排放。圖2給出了堆芯余熱隨時間的變化趨勢。

3)放射性物質包容:只要有裂變,就有放射性物質產生。一般核電有四道屏障(芯塊、包殼、一回路系統、安全殼)來包容裂變產物,只要其中一道有效,它就不會散播到環境中去危害社會大眾。

圖2 按t=0時100%滿功率歸一化的堆芯余熱隨時間的變化Fig.2 Residual core heat normalized to 100% of full power at t=0 versus time

這三個基本安全功能一直是核電安全的重中之重,從設計、制造、安裝到運行莫不如此。在核電設計中采用多樣化和冗余的思想,使用兩種以上方式進行安全系統設計,且每種方式又都能夠在有些系統和設備因故障未能發揮應有功能的情況下仍能確保上述的三個方面是受控的。

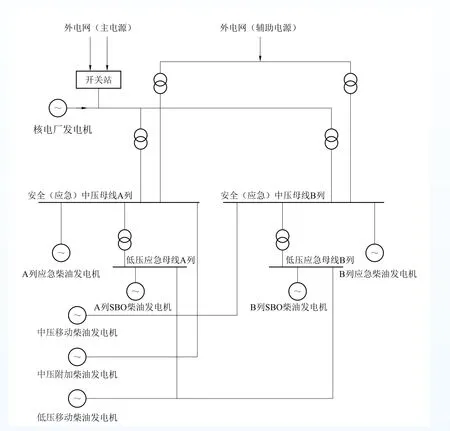

但不管如何,傳統意義上這些安全系統都受制于“電”,即在有電情況下安全系統才能發揮相應的安全功能。為此當前核電廠配置了非常復雜的內外部電源,如圖3所示,其中有四路外電源,四路以上內部電源,而只要有一路電源可用,就能確保安全。但事實是即使考慮這樣的電源配置,其綜合安全指標也未能再大幅度提高,因為已經被電源本身的可靠性所限制。

2 非能動技術的應用

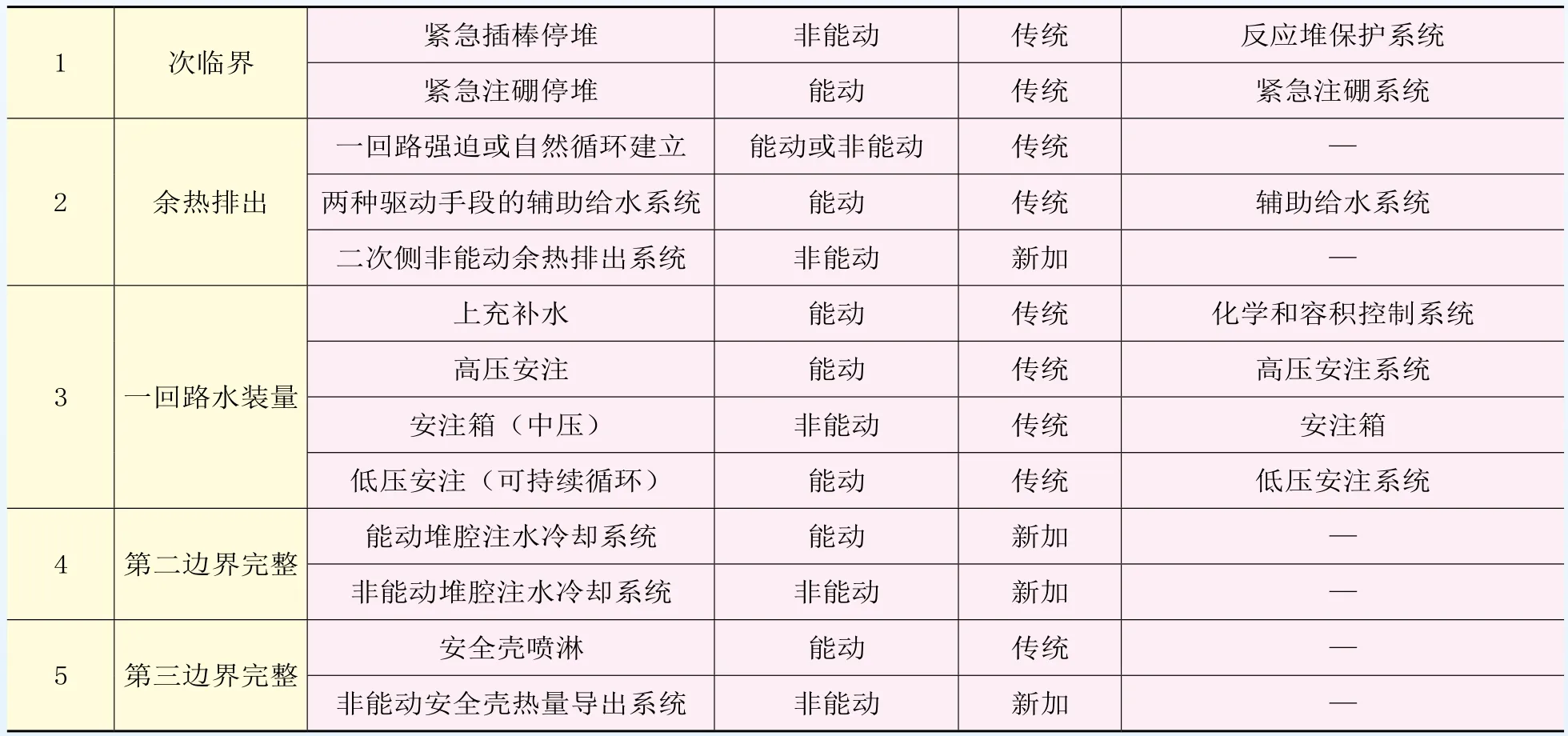

僅靠電源的增加,對于提高安全性帶來的好處會越來越有限,于是“非能動”的概念應運而生,既能不依靠外部的電能又能保證上述三個功能存在,其在“華龍一號”中的應用如表1所示。

所謂“非能動系統”,是指完全由非能動部件組成的系統,或者系統中可以利用非常有限的能動部件來啟動后續的非能動過程。非能動部件不依靠外部輸入(力、功率或者信號、人工操作),它們的效果取決于自然物理規律(重力、自然對流、熱傳導等),固有特性(材料屬性等),或者系統內的能量(化學反應、衰變熱等)。即非能動技術概念是指建立在慣性原理(如泵的惰轉)、重力法則(如位差)、熱傳遞法則等基礎上的非能動設備(無源設備)的特性,其功能的實現毋須依賴外來的動力。

圖3 應急動力系統配置示意圖Fig.3 Schematic of emergency power system

表1 安全重要參數及其主要支持系統Table 1 Key parameters of safety and supporting system

這種非能動技術在傳統核電中也是有采用的,比如安注箱、主泵加巨大飛輪等,但大規模的、成體系的或者以非能動為主要安全手段的應用還是只在第三代核電中采用(從某種意義上來說是三代核電的標志)。非能動技術從理論上來說是先進的,根據PSA計算分析結論也極大提高了安全性。但在測試和驗證上還是有難度和局限性的,加上初次使用并未被真正考驗過,讓人有些不放心也是在情理之中。

數十年磨一劍的“華龍一號”橫空出世,其最響亮的特點就是能動和非能動的結合。在提高安全性和確保可靠性上找到一個平衡,也更好地符合了人們對核電安全的期待,因此其在核電市場上占有一席之地也就不難理解了。

具體來說,“華龍一號”設置了三大非能動系統,即:

1)二次側非能動余熱排出系統;

2)非能動安全殼熱量導出系統;

3)非能動堆腔注水冷卻系統。

這三個系統正好從核安全的三個方面筑起防線,與原有的安全系統配合形成更加多樣和真正意義上的縱深防御。

3 二次側冷卻

從第一個安全指標——次臨界的角度看,大家普遍認為現有手段已足以應對停堆并保持次臨界的要求,而且從嚴格意義上講停堆系統也有一定的非能動含義在里面,即不需要電源,在失電狀態下控制棒是能夠而且必須插入的。特別是福島事故從另一角度驗證了這種信心是有道理的,即使在大等級地震下,停堆功能也能從容發揮其作用。

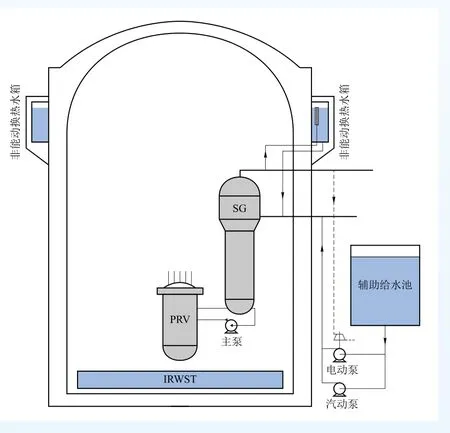

接下來我們轉入分析第二個特征——余熱導出。余熱確實是核電的最大特點,即在反應堆已停止裂變情況下,還在繼續發熱,而若沒有手段將其熱量導出,將會產生極大的危險。從一回路本身設計上來看,無論有無主泵運行,只要給在高位的蒸汽發生器提供冷源,堆芯的熱量就可以導出,所以保證這種冷源至關重要。現在較多設置的汽動輔助給水泵嚴格來說也是種非能動技術,而且非常巧妙地將導出的熱量又反過來作為冷源驅動力。當然這種體系也并不是完美無缺的,汽動泵本身的原因、主蒸汽供應系統的問題都有可能中斷這種冷源的供給,而新增的二次側非能動余熱排出系統可作為再后一級屏障。它的機理就是利用在安全殼外壁高位設置大容量的換熱水箱[1],換熱器浸泡在水中,當輔助給水系統無法正常工作時,二次側蒸汽流過浸在水中的換熱器,將熱量傳遞給水,蒸汽冷凝成水后又回到蒸汽發生器,再次帶走熱量,形成一個往復循環,不斷把余熱導出。而當箱內水溫不斷被加熱,又通過一個平衡水封裝置將熱量傳遞給另一側的導熱水箱,通過自然揮發把熱量傳給大氣,只要有這道屏障,就能保障余熱極端事故情況下的排出。二次側非能動余熱過程排出詳見圖4。

圖4 二次側非能動余熱排出圖Fig.4 Passive residual heat removal from the secondary side

4 堆腔冷卻

當出現一回路自然循環無法建立(自然循環的建立還是有些條件要求的,而對它最大的威脅來自一回路的失水,所以我們設置了多重補充、注水系統),二次側冷卻無法建立時,必須使用直接往堆芯注水的方式進行事故緩解。由于系統壓力不可測量,所以只能采用能動注入的方式。其中安注箱也是非能動方式,當這種方式也失效或無法持續時,堆芯溫度持續上升則為必然,堆芯融化和壓力容器融穿也是必然的結果[2]。以前傳統的考慮是采用堆芯捕集器,來防止重返臨界,并有一定冷卻效應,但一旦融穿壓力容器,處理起來還是會增加難度,所以為嚴防死守壓力容器需要采用堆腔冷卻。

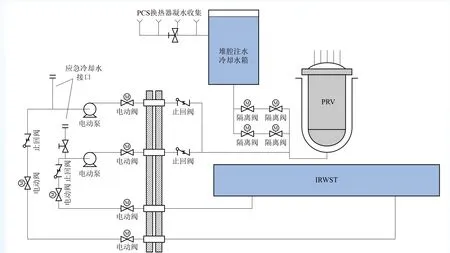

堆腔注水系統的工作原理為:當嚴重事故發生導致堆芯熔化時,堆腔注水泵從安全殼內置換料水箱取水并注入壓力容器外壁和保溫層之間,對壓力容器外壁進行冷卻,在帶走壓力容器內堆芯熔融物產生的熱量之后從主管道與堆腔之間的縫隙流出,液態冷卻水匯至內置換料水箱,由堆腔注水泵重新將水注入堆芯。

當能動系統無法工作時,啟動非能動部分,高位堆腔注水箱內的水依靠重力注入堆腔,并淹沒堆腔到一定高度,從而實現對壓力容器外壁的持續冷卻,此后部分水加熱成蒸汽,在安全殼內被冷卻,部分冷凝水能夠被匯集到堆腔注水箱中。非能動堆腔注水冷卻示意圖見圖5。

圖5 非能動堆腔注水冷卻圖Fig.5 Passive cavity injection and cooling

當失去二次側的冷卻,堆芯熱量最后必然被傳遞到安全殼。傳統的手段是依靠噴淋系統來進行冷卻,并通過再循環運行方式可以長期地進行冷卻。當噴淋系統失效時,熱量持續釋放并積聚在安全殼內。盡管華龍的安全殼容積增加了近80%,但這只是增加了設施的可靠性和完整性持續的時間,如果噴淋相關設施無法正常工作,最終仍會導致壓力上升造成第三道屏障——安全殼失效。

5 安全殼冷卻

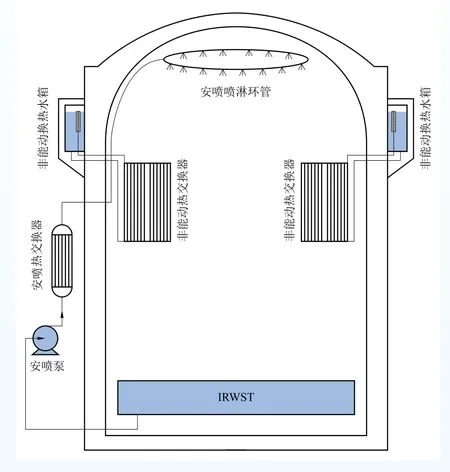

而這一切非能動安全殼熱量導出系統都可以有效應對,它的工作原理是:當安全殼成為各種熱源的排放場所時,溫度迅速上升,高溫的蒸汽—空氣或者蒸汽—氫氣(及其他不可凝氣體)的混合物沖刷非能動安全殼熱量導出系統的換熱器表面,來自安全殼外換熱水箱的常溫水在換熱器內升溫、膨脹,沿著非能動安全殼熱量導出系統上升管,將安全殼內的熱量導出至安全殼外換熱水箱。安全殼內高溫混合氣體和換熱水箱的溫差以及換熱水箱和換熱器的位差是驅動非能動安全殼熱量導出系統進行自然循環并帶走殼內熱量的驅動力。隨著溫度不斷上升,換熱水箱水溫達到飽合溫度,進而蒸發,部分蒸汽排出進入大氣。非能動安全殼熱量導出如圖6所示。

圖6 非能動安全殼熱量導出圖Fig.6 Passive containment heat removal

6 結論

1)能動加非能動從概念上來說是不是最佳方案也許還仁者見仁,智者見智,有待于理論和實踐的進一步討論和驗證。但在核安全所要求的萬無一失的前提下,這種能充分體現平衡原則的設計在現階段有其較強的市場競爭力也在情理之中。

2)這些非能動系統必須設在最能反映安全功能的地方,正所謂好鋼用在刀刃上。從重要核安全參數控制上來說,華龍一號的三個非能動設置在余熱排出、一回路完整性和完全殼安整性三個最重環節上,加上傳統設計的次臨界和一路水裝量,所有重要環節上都有能動和非能動雙重的把守,這樣的設置應該是完整和合理的,提高安全概率是可以期待的。

3)這種設計固然有其優勢,但畢竟增加了過程控制的復雜性,而這種復雜性對頭緒萬千的事故處理是有不利影響的,在后續規程制定工作中需更加周全和清晰地考慮,避免互相干擾的情況,進而影響功能效果。

[1] 華龍一號能動和非能動安全系統設計評價[Z].成都:中國核動力研究設計院.

Design and Evaluation of Active and Passive Safety System of Hualong One [Z].Chengdu:Nuclear Power Institute of China.

[2] 易飛,顧傳俊.華龍一號能動與非能動安全系統介紹[J]. 2016,12:56-57.

YI Fei, GU Chuan-jun. Introduction of Active and Passive Safety System of Hualong One [J], 2016, 12: 56-57.

Configuration Strategy of HPR1000 Safety Systems

GU Jian

(Guodian Zhangzhou Energy Co., Ltd., CNNP, Zhangzhou, Fujian Prov. 363300, China)

As the representative of the 3rdgeneration nuclear power technology with full intellectual property, HPR1000 bares the responsibility of going out and competing with other powerful countries in international market. By learning widely from others’ strong points, HPR1000 innovatively presents the active and passive concept of safety system design, which can effectively improve the capability of coping with nuclear safety risk. This paper analyzes the configuration of HPR1000 safety systems from the perspective of basic nuclear safety function, and mainly illustrates the rationality of the three passive systems.

HPR1000; passive system; nuclear safety

TL36 Article character:A Article ID:1674-1617(2016)04-0350-06

TL36

A

1674-1617(2016)04-0350-06

2016-11-20

顧 健(1963—),研究員級高級工程師,從事核電廠設計、安全、質量管理工作。