區域協調發展的內核動力財政可持續與財政一體化

郭彥卿

◆ 中圖分類號:F810 文獻標識碼:A

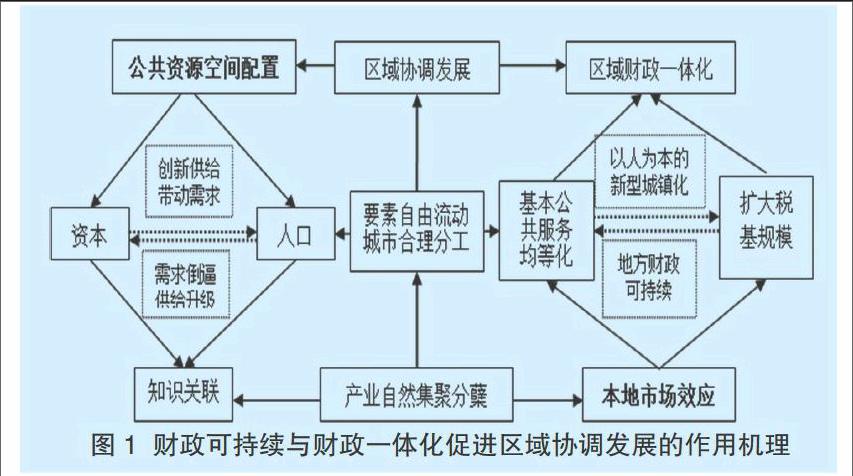

內容摘要:地方政府收入的空間格局與可持續性決定著政府間競合關系以及區域能否協調發展,財政可持續與財政一體化是區域協調發展的內核動力。在收入規范有效、收支均衡與動態發展基礎上,區域協調發展為財政可持續賦予了更豐富的內涵,包含區域財稅協同與地方財政資金均等化概念在內的財政一體化是區域協調發展的財力保障。

關鍵詞:區域協調發展 財政可持續 財政一體化

引言

在新的發展戰略下,“自掃門前雪”式的發展模式已經過時,地方政府之間不再是以往非對稱信息的動態零和博弈,而是不同區域市場網絡連接互通,通過提供符合區域差異性的公共服務使居民都能從中受益。區域協調發展離不開財政資金的支持與保障,地方政府應摒棄過去的“唯財政收入論”,建立起有利于優化資源空間配置的可持續財政制度。

地方政府收入的空間格局與可持續性決定著政府間競合關系以及區域能否協調發展。地方財力的不均衡與具有差異性的財政政策會造成不必要的貿易摩擦,將加大要素流動成本,加劇地方經濟不均衡,并成為經濟長期穩定發展的制約因素。財政一體化作為區域經濟協調發展的核心動力,可以促進基本公共服務均衡化,消除生產要素在各城市之間流動的阻礙因素,促進區域經濟協調發展。

研究回顧

(一)區域協調發展與財政可持續相關研究

1.國外關于空間集聚與財政可持續的研究。財政可持續性是國外理論界對政府償債能力的概括性說法。早在20世紀20年代,Keynes(1923)就提出如果政府收入不足以支付發行新債所需的費用,國家財政將面臨可持續性問題,這是最早關于財政可持續的論述。Domar(1944)通過數學論證表達了財政可持續的條件,即只要一國債務水平等于或低于最優負債率,政府就有償債能力,財政即可持續。之后,國外學者從實證角度對在動態有效下的非蓬齊博弈的必然性(MeCallum,1954)和動態無效下蓬齊博弈的可行性(Buiter,1979;Eaton,1981;Carmiehael,1982)分別進行了論證。

Hamilton and Flavin(1986)首次使用美國年度數據對財政赤字和累積債務的平穩性進行了檢驗,從而開創了使用平穩性檢驗研究財政可持續性的先河。隨后,Trehan and Walsh(1988)提出政府收入與支出之間存在協整關系是財政可持續的充分條件,使協整檢驗在財政可持續性研究中得到應用。

進入21世紀,新興市場國家的債務問題、美國國債總額躍居世界第一、歐元區“豬群”(Piigs)集團和希臘債務主權違約的爆發,學界對于財政可持續問題有了更多維的思考,也有學者從空間維度對財政可持續進行了研究(Cochrane,2010;Leeper、Walker,2011)。

傳統的稅收博弈模型強調非合作式的競爭以保障本地財政資金的充足,為了吸引要素,公共服務的盲目投入導致了低效率(Takahashi,2004)。標準稅收競爭文獻忽略了集聚外部性以及企業的非完全競爭問題,由于資本高度的流動性,更加緊密的市場一體化或許根本不存在(Janeba,1998)。基于此,自1998年Baldwin和Krugman的新貿易理論提出后,稅收與空間集聚的研究開始不斷涌現(Baldwin et al.,2003)。Ludema、Wooton(1998)研究了不同要素流動成本和貿易成本的影響后發現,降低這兩種成本可以得到標準稅收競爭模型相反的結果,導致地方政府選擇更高的稅率博弈。Midelfart Knarvik、Schjelderup(1998)和Andersson、Forslid(1999)的貢獻在于,發現可以針對流動要素創造出的集聚租進行征稅。

稅收的競爭與協調顯著影響著集聚經濟和商品市場的一體化(Wilson,1999),財政協調或許能使所有地區都能從中受益(Baldwin、Krugman,2002)。集聚力量可以扭轉稅收競爭,那么向集聚力量創造的準租金征稅,稅收博弈與基本稅收競爭模型竟次之爭的納什均衡相比更加微妙,地方財政競爭對產業區位決策有著深刻的影響(Ottaviano、Van Ypersele,2005;Behrens et al.,2007)。

2.區域協調發展與財政可持續的中國本土化研究。與市場化改革相契合的財政分權制度,必然導致地方政府對經濟資源展開激烈的競爭(周業安,2003)。地方政府行為對經濟增長的影響應受到足夠重視(周業安、趙曉男,2002),只不過缺乏有效的競爭機制以及其他制度安排的共同作用,地方政府為了吸引要素來獲得更多的財政利益(喬寶云等,2005),提高本轄區的公共物品供給數量與質量的非規范博弈造成了極大的財政資源浪費(張晏,2005),給中國經濟可持續發展帶來巨大成本,地區失衡的局面也繼續延續(李永友,2015)。

美國、日本政府債務持續走高,歐洲主權的債務危機,這一系列事件在全球一體化的今天無法使中國獨善其身。與此同時,顯性與隱性債務的雙重疊加也把中國地方政府的財政風險問題推至風口浪尖(劉尚希,2003;叢樹海,2005;高培勇,2006)。在如此背景下,對于地方財政可持續的研究文獻不斷涌現。多數學者基本上認同在較為嚴格預算規則約束下,中國仍然保持著財政可持續狀態(郭慶旺,2003;匡小平,2004;周茂榮,2007;張旭濤,2011;楊宇、沈坤榮,2011;朱軍、聶群,2014),也有學者就財政可持續性對經濟增長的影響進行了研究(賈康、趙全厚,2002;王維國、楊曉華,2006;何志永,2008;李曉嘉,2010;張旭濤,2011;鄧曉蘭等,2013)。

(二)關于財政一體化的相關研究

1.國外關于財政一體化的研究。國外最早關于財政一體化的研究源于Mundell(1961,2003)對共同貨幣的劣勢分析,貨幣區應具有高度的勞動力流動性或工資靈活性,以便在需求變化或遭遇其他“不對稱沖擊”時,通過勞動力流動或降低實際工資來恢復受沖擊地區的經濟增長。否則,就需要地區間的財政轉賬來支持受沖擊地區并保證貨幣區的穩定。而Corden(1975)提出勞動力要素流動受到兩國文化、語言、工作經驗、法律等方面的制約,在成員國經濟差異較大的歐元區,建立地區轉賬等財政一體化安排有其必要性。2009年底的希臘歐債危機及其之后的迅速蔓延使人們正視了財政一體化的必要性,歐盟成員國之間通過歐盟預算存在著財力雄厚的政府之間間接的財政轉移支付,因而存在顯著的財政一體化(Gregor Van Der Beek,Christoph Gwose,2011)。

2.財政一體化的中國本土化研究。歐盟財政一體化實踐經驗顯示,協調一致的財政政策有利于區域經濟的長期穩定發展以及整體福利的提高,但財政政策能否協調,與各地區經濟目標的差異程度、經濟預測、預算周期等因素密切相關(成新軒,2003)。將財政赤字和債務掛鉤,對于債務負擔高的地區限制赤字規模,而對債務負擔低的地區可放寬赤字要求,與此同時為財政自動穩定器功能發揮預留出充足空間,并在整個區域層面設立統一的財政機構有利于區域一體化發展(周念利,2011)。但區域財政一體化是一個合作博弈,區域內各成員均會從中獲益,但要保障各成員之間話語權的一致性,并平衡好成員之間的貿易盈余問題(韓曙光,2014)。

也有學者針對財政一體化在我國的適用性進行了研究,有學者針對長三角經濟帶發展提出設立共同預算基金以及利用轉移支付維持區內和諧穩定等財政一體化建議(羅登培,2012)。隨著京津冀協同發展上升為國家戰略,有學者提出通過建立區域預算、財政與稅收協同機制保障京津冀協同發展(京津冀協同發展研究院基地課題組,2015;童偉,2015)。

區域協調發展賦予財政可持續更豐富內涵

我國的特殊之處不僅在于國土面積巨大、區域發展極不均衡,還在于政治集中與經濟分權的中國式財政分權體制與地方壟斷土地一級市場所構成的“產權錯配式”的公共管理體制的特殊性。在這種特殊體制下,地方政府雖然有一定的稅收減免、返還權利,但總體上地方政府的稅收選擇工具是極其有限的,唯有通過土地資產配置策略吸引要素集聚獲取財政收入,但土地資源的稀缺性決定著以土地資產收入作為主要來源的地方政府收入不具可持續性,而如何尋找穩定的可替代財源,保持地方財政可持續就是當前地方政府面臨的巨大挑戰。

區域經濟協調發展不是新一輪粗放型財政投資拉動經濟的起點,更不是地方財政收入的“標尺競賽”。如何建立具有內生優勢的多中心區域協調發展空間組織模式為財政可持續賦予了更豐富的內涵,其核心內容應包括以下幾方面:

第一,收入規范有效。政府組織財政收入行為必須在相關的制度安排下進行,其來源應具備規范性與有效性,這是財政可持續的首要條件。地方財政收入具有來源多樣性特點,但哪種形式收入應為主要來源必須符合時期特點,并具備可持續性。財政收入來源的規范有效性是財政支出的重要資金保障。

第二,收支均衡。地方財政可持續并非單純指財政收入的可持續,其本質是要滿足地區公共服務支出的需要,即地方政府自給能力要與區域公共服務的異質性相匹配。財政收入與支出的高度匹配性是確保財政可持續的重要前提。

第三,動態發展。財政可持續不應是一種短期靜態狀態,而是無論考慮財政歷史收支水平、當前收支狀況還是未來發展趨勢三方面都可以長久維持的過程。因此,在財政收入來源規范有效的前提下,保持收入與支出高度匹配,且這種匹配隨時間推移具有穩定性與動態可持續性,財政可持續才能得以維系。

最后,在區域協調發展背景下,對地方財政可持續的理解還應有更豐富的內涵,為實現區域間基本公共服務均衡化,促進要素無障礙流動,建立協同創新的自組織經濟生態系統,不僅要求地方政府財力的均衡,還需要區域財政一體化的安排,這是實現區域經濟協調發展的基本財力保障。

財政一體化是區域協調發展的財力保障

財政一體化不同于財政集權化,與集權化所具有的“從上至下”結構相比,財政一體化關注的是相同層次政府之間的關系,當同一層次的管轄機構之間存在著一個很大數額的財政資金流時,財政一體化即存在了(Gregor Van Der Beek,Christoph Gwose,2011)。但對財政一體化的理解不應僅限于相同層次政府之間存在資金流動,區域財稅協同與地方財政資金的均等化都屬于財政一體化概念范疇。

區域財政一體化是財政分權體制的有力補充,是區域協調發展的財力保障。首先,財政一體化可以促進區域內要素自由流動。在財政分權體制下,以政績為出發點的地方政府之間會形成惡性競爭,稅收壁壘會造成資本和商品滯留的現象。財政一體化可以有效消除各城市之間的貿易壁壘,促進要素在各城市之間自由流動,矯正惡性競爭造成的市場扭曲。其次,財政一體化可以有效配置區域內經濟資源。在財政分權體制下,各地方政府之間畫地為牢的建設方式往往會造成重復建設、無效建設,而區域內的共同需求卻無法滿足,區域財政一體化可以統籌配置區域內經濟資源,實現區域共同需求的滿足。再次,財政一體化可以均衡地方政府之間財力。地方政府收入水平取決于本地市場要素的占有狀況,但自然環境與經濟發展差異決定著各城市要素稟賦的不同,各地財力自然形成較大差距。相對于要素稟賦處于劣勢的城市,本應在收入上得以補償,但往往卻會淪為經濟一體化的成本承擔者;而要素稟賦較好的城市則會成為經濟一體化的受益者,長此以往,地方財力更加不均衡,不同城市之間經濟發展的差異不斷加大,區域經濟一體化便無從談起。而市場機制這雙“看不見的手”在這方面是失靈的,此時財政一體化的介入就顯得至關重要,例如通過橫向轉移支付的補償機制來補貼劣勢地區,就可以緩解區域內各城市之間財力不均衡的矛盾。

均衡地方政府財力,促進區域經濟協調發展,可以通過設立一個統籌區域發展的財政機構來解決,此機構的主要職責可以包括:第一,設立區域發展共同預算基金,支持基本公共產品的建設,保障基本公共服務均等化,為要素自由流動創造良好環境;第二,根據各城市特點制定有區別的城市發展戰略,優化各城市資源配置、產業布局,為區域協調發展創造可持續財源;第三,建立區域內橫向轉移支付制度,在地區稅源、財源合理分享的基礎上,利用轉移支付工具對區域內經濟發展成本的承擔者進行補償,維持區域內財力均衡與和諧穩定;第四,統一區域內各城市的政績考核,避免分稅制下地方性考核導致該區域發展出現的支離破碎現象,調動各城市之間協調發展的積極性。當然,針對不同經濟區域財政聯合會議的職責也可以區別設置。

財政一體化可以促進區域協調發展,但其首要前提是各成員城市之間要有平等的話語權,平等協商是實現共贏、協調發展的基礎。其次,財政一體化要有完善的財政轉移支付機制,包括具有統籌功能的財政機構對各成員城市的縱向轉移支付,以及各成員城市之間的橫向轉移支付。再次,還要加強財政赤字及債務的結構管理。與歐盟財政一體化艱難推進不同,在中國實行區域財政一體化具有良好政治環境,高度的政治集中性是實現區域財政一體化的堅實制度基礎。

財政可持續與財政一體化:區域協調發展的內核動力

一個沒有空間、沒有邊界的世界只是柏拉圖式的理想(Krugman,2007)。由于行政區劃的原因,每個轄區在地理上被分割成不規則的“塊狀經濟”。空間依賴性反映出,要素流動在空間上呈現出自相似性表征。個體與群體間在模仿和傳染機制的作用下通常表現為不同形式的決策行為,社會動力將推動更多居民“群起而效之”,使整個行政區向一個“極端的均衡”移動,有效的公共政策有助于阻止這一“顛覆”過程的加速(Dixit、Nalebuff,1991)。由于區位黏性極易形成“黑洞條件”,增加“用腳投票”成本,因而城鎮化進程在空間上并不是無序發展的。這或許是中國區域差距明顯的背景下,要素總體上向沿海發達地區單向流動的原因之一。

區域一體化既是打破行政邊界的束縛,又是各地域單元利益的自成一體與協調共生,依據更為合理的分工將有限的經濟資源在地理上再布局,那么公共資源也必然要跟隨著新型城鎮化的腳步在空間上重新配置。地方財政可持續度直接決定著新型城鎮化的進程與區域一體化的路徑,而這一過程中的關鍵節點莫過于地方財政的可持續性與跨行政區劃的財政一體化。

地方財政的不可持續性與“斷崖式”的財政差距是制約區域協調發展的關鍵。土地產品已被淪為牽引“短視”經濟的“副產品”而被長期低效使用,加之工業用地與商住用地一向“剪刀差”式的定價策略導致中國土地城鎮化迅速逼近資源約束瓶頸,地方政府的“軟預算約束”模式難以為繼。在中國已步入經濟新常態的背景下,土地收入固然可以部分程度緩解公共支出的資金壓力,但地方政府不應再將著眼點繼續放在已面臨“黔驢之技”的土地資產融資,應配合供給側改革轉向對公共資源配置及其助力形成的本地市場效應進行精耕細作,如圖1所示。只要地方政府的公共資源配置(國有土地、財政資金等)能使本地區延緩要素報酬遞減,從而抵消擁堵成本形成規模報酬遞增,流動要素便會不斷涌入。為了更加接近市場需求,降低交易成本,廠商會選擇那些產業鏈完整、市場規模較大的區位投資。由于勞動力進一步帶來更大規模的市場需求,眾多產業因需求規模優勢不斷聚集于此,并帶來更大比例的產出,這便是所謂的“本地市場效應”。

本地市場效應的實現主要還是依賴于系統內部微觀要素從無序到有序地自組織創新行為。全要素生產率是地區經濟長期增長的關鍵,而技術進步是全要素的主要構成部分。技術進步的重要渠道通常是源于產業價值鏈上的知識溢出和擴散傳播。流動要素對區位的選擇必然涉及教育、就業、居住、醫療等基本需求,自然離不開土地資源的支撐。只有居民確定了安居位置,地方政府才能對公共服務的供給規模、類型進行制度安排。公共服務受益范圍明顯受到空間維度的制約,這種空間異質性福利映射于土地需求,人力資本市場與土地市場的交互關系也決定著一個城市的空間結構。地方公共服務對流動要素聚集具有顯著的引導作用。為當地居民提供與產業功能、區位特點相適應的、大致相同的基本公共服務無疑影響著微觀個體的選擇預期與行為決策。

結論

綜上所述,建立以城市群為核心的經濟空間組織模式,在加強內部基本公共服務網絡化的基礎上,發揮各區域的創新能動性,已然成為“十三五”時期中國統籌區域協調發展的戰略思路。秉持區域協調發展理念,地方政府應從以往追求財政數量上的競爭轉向打造“以人為本”的組織協調與運作機制上來。在遵循市場配置要素的客觀規律下,公共資源空間配置應跨行政區系統形成新的結構,將各區域經濟活動有機聯通。通過區域財政一體化的安排,提高區域間基本公共服務均等化水平,引導創新要素在產業經濟自然分蘗過程中與城市功能定位相適應,培育具有地區特色和集聚優勢的地方化經濟,形成具有內生優勢的經濟生態系統。

參考文獻:

1.姚東,王東平,陳玨宇.中國財政可持續性研究——基于財政缺口的視角[J].中央財經大學學報,2013(5)

2.李永友.轉移支付與地方政府間財政競爭[J].中國社會科學,2015(10)

3.鄧曉蘭,黃顯林,張旭濤. 公共債務、財政可持續性與經濟增長[J].財貿研究,2013(4)

4.童偉.構建京津冀公共服務協同發展財政支撐與保障體系[C].京津冀協同發展的共贏之路,2015(1)

5.格羅格爾·范·德·貝克,克里斯托夫·格沃齊,陳波.歐盟政府間財政關系:一體化還是集權化[J].發展經濟學研究,2012

6.姜云飛.債務危機背景下歐盟財政一體化的進展與挑戰[J].世界經濟研究,2013(4)

7.朱一平.歐盟財政一體化:化解歐債危機的良方?[J].國際經濟合作,2011(8)

8.葉斌.歐債危機下歐盟經濟治理與財政一體化的立法進展[J].歐洲研究,2013(3)