“科技小院”幫農民圓“高產高效夢”

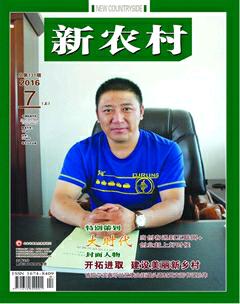

范世輝

山西運城農村長大的張書華是北京一所大學的研究生。然而,他的大部分研究生生涯卻要在河北南部的一個小村莊度過。

“出生在村里,好不容易考上中國農業大學研究生了,卻又要在村里過將近3年。”張書華的很多好友覺得搞笑。

張書華所在的村莊,是河北南部曲周縣一個叫王莊的地方。這里,有中國農業大學在當地政府支持下建立的“科技小院”——其實就是普通的農家院落掛個牌子。除了每年冬天農閑時短暫到北京學習,張書華要在這里按要求讀書、實驗完成學業,向農民推廣科技種田。農業大學的老師會不定期過來指導他的學習,同他一起推廣農業科技。

中國農業大學老師張宏彥介紹,目前,農業大學已在全國建有74個類似的科技小院,涉及糧食、瓜果、蔬菜、茶葉、棉花等多個領域。

曲周縣地處黃淮海平原腹地。1973年,老一代“農大人”等響應國家治理北方鹽堿地號召,在曲周最苦最窮的張莊大隊安營扎寨改土治堿,使昔日的鹽堿灘變成米糧川,培養造就了兩位院士、兩位校長以及一大批專家教授。2009年,中國農業大學再次牽手曲周縣,在當地建設萬畝小麥玉米高產高效技術示范基地。為方便農民獲得實用科技,第一個科技小院在高莊誕生。來自中國農業大學的研究生常駐小院。為農民提供面對面交流和指導。如今,曲周縣已有4個科技小院。

張書華是今年3月16日正式入駐王莊科技小院的。“這么大院子只有我一個人住剛來時晚上害怕,天一黑就去鎖大門,看門窗上貼的剪紙都感覺像恐怖電影里的鏡頭…”張書華說起來有些靦腆。作為獨生子的他,在家連碗都沒刷過,到了科技小院后開始自己買菜做飯,“不會做就‘問百度,第一次做的西紅柿炒雞蛋,炒完總覺得缺點什么,傻乎乎地又放根辣椒進去。”他笑道。

為盡快熟悉村民,張書華每天都要看上屆師姐留給他的王莊村農戶分布表,一有時間就到村民家聊天。“聊科技種田、家庭瑣事,啥都聊,全村200來戶人家,已經走了60來戶。”他說。

到村里后,張書華天天都要到地里轉。“前些天主要是關注農民追肥灌溉,現在主要是看小麥病蟲害。白粉病、赤霉病陜要高發了,得提醒農民及時防范。”他說。

張書華是第五屆入駐王莊科技小院的學生。第一屆學生黃志堅來自廣東佛山,曾以“一個人、一條狗、一個村”的故事在他們師弟、師妹中聞名。“小伙子雖是城里人,但來了后入鄉隨俗,穿的衣服也和我們一樣露著窟窿。他整天泡在田間地頭,村里每塊地都知道是誰家的。大家喜歡他,后來非要選他當村支書。”村民王俊山說。

科技小院在當地主要開展深耕深翻、良種推薦、測土配方、寬幅播種、精量播種、春草秋治、水肥后移等技術推廣。他們利用一切可能的方式:帶著投影儀到各村集中培訓、組織農民進行田間觀摩、書寫田間科技小黑板、手把手地指導交流……

如今,王莊村近200戶人家全部改變了祖祖輩輩傳下來的種地習慣,周邊村越來越多的農民也走上了科技種田的道路。

當地農民種麥子的習慣是過了正月十五就開始澆地,年后要澆兩次。科技小院建立后。提出過早澆水只會讓麥子長個頭不長穗。要“水肥后移”。澆一次就行。“個別膽大的一試,不僅節省了澆地成本,產量還大幅提高,如今,全村人都按科技小院說的澆地了。”村民王擁軍說。

“春草秋治也讓我們很受益,原來都是春天草長得和麥子一樣高了才打藥,他們來了后讓秋天草剛剛露頭就打,既方便,又管用。”村民李寶臣說。

科技小院入駐前的2010年,王莊村年糧食畝產量為932公斤。2011年科技小院入駐后,不斷探索推廣農業新技術,到2015年,當地的年糧食畝產量已達1331.4公斤。