社會資本視角下行業協會商會能力模型構建研究*

張 良 鄭明明

(華東理工大學社會與公共管理學院公共管理系,上海 200237)

社會資本視角下行業協會商會能力模型構建研究*

張 良 鄭明明

(華東理工大學社會與公共管理學院公共管理系,上海 200237)

行業協會商會作為社會治理的重要主體,其運作和發展都需要相應的社會資本。本文從社會資本理論出發,分析行業協會商會能力建設的形成機制,提出“社會資本—能力”的分析框架,從結構、認知、關系三個維度構建行業協會商會的能力模型,強調利用社會資本提升行業協會商會能力。

社會資本 行業協會商會 能力結構 模型構建

一、問題的提出

行業協會商會是市場經濟國家普遍存在的促進經濟領域各類互益性活動并提供行業性和社會性公共服務的社會組織形式[1]。國家治理體系和治理能力現代化要求各種社會組織的活力得到發揮[2]。作為社會組織的組成部分,行業協會商會是社會治理的重要主體之一,其能力建設情況備受學界關注。

許多學者對行業協會商會能力建設的內容和具體途徑進行了討論。胡輝華、黃淑賢認為行業協會商會的能力建設就是培育自身能力的活動和過程,其基本內容包括調查研究能力和人際溝通能力[3];于蜀從行業協會商會的功能出發將其能力劃分為行業規制能力、公共協商能力、行業代表能力、形象塑造能力等[4];還有一些學者從應對國際貿易爭端、維護行業企業利益角度分析行業協會商會的作用和能力。目前,大部分研究對行業協會商會能力的分類標準并不統一,未能構建起較為完整的能力結構或能力體系。少數學者嘗試對行業協會商會能力進行整體性研究,如基于價值網絡視角把行業協會商會的能力分為結構能力、運作能力和關系能力,并構建出“S—O—R模型”[5]。這是從管理學的視角出發,把行業協會商會視為具有一定經濟屬性的行業組織,在一定程度上忽視了行業協會商會作為社會組織的“社會性”本質。因此,要更為全面地把握行業協會商會的能力及結構,必須把行業協會商會置于社會治理的結構網絡中,回歸其“社會性”本質。有學者從社會資本視角研究非營利組織的核心能力建設問題,把非營利組織核心能力分為合作能力、籌資能力和公信能力[6],這符合非營利組織“社會性”本質。鑒于此,本文從社會資本的視角出發,設計行業協會商會能力及結構的分析框架,研究行業協會商會發揮其功能和作用所必須具備的能力,并在此基礎上構建能力結構模型。

二、理論分析框架的構建

(一)理論回顧

布迪厄從社會網絡的角度出發,闡明了社會資本的概念,認為“社會資本就是實際的或潛在的資源的集合體,持久的網絡占有和資源的關系密不可分”[7]。在布迪厄看來,社會資本以關系網絡的形式存在,這一網絡由不同的社會要素相互聯結而構成,每一要素在網絡中占有不同的位置,該位置含有權力和資源。

科爾曼從功能角度來定義社會資本,認為社會資本區別于其他形式的資本,其存在于人際關系的結構中,是否擁有社會資本決定了人們是否可能實現某些既定目標[8]。換言之,社會資本是一種由社會關系帶來的資源,并且具有增值性。

林南認為“社會資本是通過社會關系獲得的資本,它借助于行動者所在網絡或所在群體中的聯系和資源而起作用”[9]。也就是說,社會資本具有資源特性,這種資源不為個人直接占有,而是存在于人與人的關系之中,必須與他人交往才能獲得,缺乏這些資源的人們可以通過直接的社會網絡而獲取。

帕特南認為,“社會資本可以解決合作中的困境,社會團體可促進人際間的網絡、互信和平等交換的規范的產生”[10],在這種或多或少制度化的持久接觸中,不單使個人獲得更多資源,更能促進整體經濟和社會的發展。

從上述不同學者的論述中可以得出關于社會資本理論中一些共性的理念。社會資本以社會關系為基礎,這種社會關系使個人或組織處于關系網絡組成的社會結構中,受到社會認同并通過社會關系獲取資源。所以本質上,社會資本是一種關系資源,能夠提高集體行動的效率并降低合作的成本,它是社會組織存在和發揮作用的基礎,又是社會組織提高自身能力必需的條件,而這正是本文從社會資本理論出發研究行業協會商會能力及能力結構的最重要原因。

(二)分析框架的設計依據

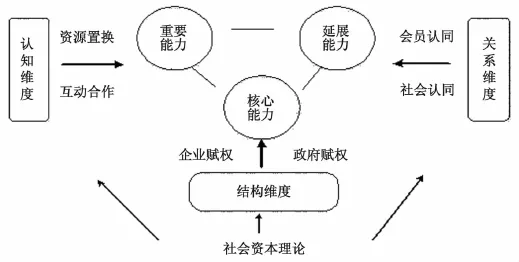

1.行業協會商會的雙重賦權。行業協會商會產生的動力源于兩種不同的需求,即企業需求和政府需求。從兩種需求滿足的排列組合過程中,通過賦權使行業協會商會擁有相應的功能[11]。在現實中存在三種組合關系:第一種是由企業自發推動“自下而上”形成的行業協會商會,即初始是由企業(會員)賦權,在發展過程中需要不斷爭取政府的認可和支持來進一步提高其能力。第二種是由政府“自上而下”推動形成的行業協會商會,即初始是由政府賦權,由于其部分職能來源于政府的轉移而呈現出“行政鎖定”的特點,需要爭取企業(會員)的認同和信任來提高自身能力。第三種是“上下聯動”形成的行業協會商會,即初始是由企業(會員) 和政府“雙重賦權”[12],在其發展過程中需要加強與企業(會員)及政府的互動來鞏固良好的合作關系(見圖1)。因此,本文將“企業賦權型”“政府賦權型”和“雙重賦權型”行業協會商會都納入社會資本分析框架之內。

2.社會資本理論視角下的行業協會商會能力。任何組織的存在都需要一定的基本條件,包括組織架構、辦公場所等,但即使有了基本條件也不能保證其功能或作用充分發揮,因此,要進一步研究實現組織功能或作用需要具備的能力。本文在社會資本視角下所研究的行業協會商會能力是一種在現有的社會網絡基礎上通過與企業(會員)、政府、社會公眾等的互動合作獲得的更高的認同和更強的信任,以進一步發現、吸引和整合社會資源來服務于行業發展的能力。

(三)理論推演:三個維度分析

行業協會商會的社會資本具有結構維度。林南根據“在控制鏈中的層級越高,位置與占據者的數量越少”這一假設,將資源抽象為金字塔形的等級制結構,在等級控制結構中位置越高,權威越多,個人或組織占據的權力越大[9]。這可以理解為社會資本的結構維度,即處在社會關系網絡中的不同位置,社會組織擁有不同的權力與影響力。行業協會商會就處在企業(會員)與政府之間的位置,該位置一方面擁有企業(會員)的賦權,即由企業(會員)自身職能所派生出來的,并讓渡給行業協會商會的行業內部的某些共性權能。另一方面也有來自于政府的賦權,一是政府通過法律授予行業協會商會的法定權力,這是行業協會商會得到正式認可的必要條件;二是政府通過委托或授權的形式授予行業協會商會為了完成某項特定任務或履行特定職能所必須具備的權力,這是行業協會商會提高權威性的有力保障[13]。

行業協會商會的社會資本同樣具有認知維度。布迪厄將社會資本視為群體成員的身份投資,社會資本的重復交換強化了相互的認可和邊界。科爾曼認為,社會網絡是封閉的,這種封閉性會增加系統內部行動者之間的依賴程度,同時減少對外部行動者的依賴。組織內部的資源共享與外部的資源交換能夠強化其社會資本的認同屬性[14]。行業協會商會為企業(會員) 提供行業性的公共服務,能夠增加企業(會員)對組織宗旨和自律規范等的認可程度;行業協會商會推進行業的誠信建設和自律自治,能夠加強社會公眾對其能力的認同;行業協會商會與政府的對話和合作,能夠增加政府對其社會治理能力的認可。這些是行業協會商會存在的合法性基礎,也是進行能力建設所必需的社會資本。

行業協會商會的社會資本還具有關系維度。無論是布迪厄的“社會資本以關系網絡的形式存在”,科爾曼的“社會資本是從關系中獲得”,還是林南的“期望在市場中得到回報的社會關系的投資”,都強調社會資本來自于社會關系,其本質是一種關系資源,此可理解為社會資本的關系維度。對于企業來說,成為行業協會商會會員的本質目的,就是為了獲取以個體身份在市場上難以獲取的資源,行業協會商會會員的身份可以帶來信息、成本等資源優勢。對于政府來說,行業協會商會可以在一定程度上提供部分公共服務,在行業治理上起到有效的作用,與之合作可以降低政策執行成本。因此,形成良性的社會關系網絡是行業協會商會拓展生存空間的需要,也是進行能力建設的必由之路。

圖1 行業協會的雙重賦權

三、行業協會商會能力結構模型的假設

從結構維度來看,行業協會商會基于市場有序發展和行業有效規范的雙重需要而產生,起著聯結企業與政府的橋梁作用。也就是說,在社會網絡中有一個需要行業協會商會嵌入的位置,行業協會商會產生并獲得政府和企業(會員)的賦權而具有合法性,這是行業協會商會存在的基礎,也是分析行業協會商會能力的結構維度。行業協會商會的“雙重賦權”性質,保證了其在社會關系結構中擁有服務企業(會員賦權)與規范行業(政府賦權)的雙重職能與能力。由此可以做出推論:行業協會商會存在的首要價值,即維護企業(會員)利益、服務企業(會員)的共性需要,促進整個行業的發展,這是行業協會商會成立之時具有的職能要義,也是其存在的核心價值。因此,服務企業(會員)能力和促進行業發展能力是行業協會商會的“核心能力”。

從認知維度分析,行業協會商會的社會資本通過企業(會員)的認同與社會聲譽表現出來,而為了獲取認知維度的社會資本,行業協會商會圍繞核心能力延伸出行業自律能力和溝通協調能力等,這是行業協會商會在企業(會員)、政府和社會公眾之間發揮溝通聯系作用并保持其可持續發展的“重要能力”。在行業協會商會的能力機構層次中,“重要能力”是一個動態比較的概念,并非穩固不變,可以將其看是行業協會商會多方面技能、技術和管理體系的有機結合。因此,本文提及的能力類型為行業協會商會的普遍性能力要求,這是行業協會商會能力建設的優先內容。

從關系維度分析,行業協會商會要進一步爭取社會發展空間和鏈接社會關系,以取得長期發展的支撐元素,因此衍生出政策影響能力、社會化服務承接能力等“延展能力”。“延展能力”與其他社會主體的接觸最直接,是行業協會商會發展中必不可少的輔助性支撐能力。“延展能力”如同一個行業協會商會的“特長”,以此與其他行業協會商會相區分,在一定條件下可能體現為自身有力的競爭優勢甚至打造為品牌,進而優化整個行業協會商會的能力結構。

行業協會商會發揮其社會功能所要求的能力表現出顯著的層次性,即由核心能力、重要能力及延展能力構成的能力層次,但是這三種能力在實際運作中如何動態分布,以形成特定的能力結構卻不是十分清晰的:可能是包含的關系或者遞進的關系,可能是平等的交互關系,也可能是各層次能力不斷替代(或擴張)發展的關系。

綜上所述,行業協會商會的核心能力、重要能力和延展能力,共同構成了行業協會商會的能力層次,并且每個層次的能力之間都是相互關聯、相互影響、相互作用的,從而推進整個行業協會商會的能力建設(如圖2)。行業協會商會若要保持核心價值和競爭優勢,除了不斷強化核心能力外,更要根據社會環境和行業需求,準確識別哪些有可能成為優先發展的能力,及時調整能力建設的重點,優化行業協會商會的能力結構。

四、行業協會商會能力結構模型實證分析——以上海為例

上海作為中國最重要的經濟城市之一,近代以來工商業較為發達,為行業協會商會的孕育發展提供了較好的環境。19世紀中葉,隨著商埠的開放,上海已有各類行業團體數10家,至1949年,上海有行業協會商會類組織——同業公會400多家,覆蓋了整個工商業[15]。新中國成立后,我國全面進入計劃經濟時代,在社會主義三大改造完成后,同業公會被撤銷,政府對企業實行“歸口管理”[16],行業協會商會退出了歷史的舞臺。改革開放以來,市場經濟的萌發為行業協會商會的恢復發展提供了良好的外部空間。以1978年上海包裝技術協會成立為標志,行業協會商會發展的第一波高潮掀起。到20世紀90年代,浦東開發開放及21世紀初我國加入世貿組織,上海的行業協會商會迎來了第二波發展高潮,不僅數量上快速增加,而且其功能和作用也得到初步體現[17]。截止到2015年,上海登記注冊的行業協會商會共計367家,其中,行業協會264家,商會103家[18],發展水平也走在了全國前列。本文選取上海行業協會商會發展最為活躍的兩個時期,論證社會資本對其能力結構的影響。

(一) 歷史分析:新中國成立前上海行業協會商會的能力發展軌跡

1.新中國成立前上海行業協會商會發展階段。根據現有的資料,上海現代意義上的行會組織始于清初[19]。上海地區的行業組織從清代發端至新中國成立后,在社會改造中逐漸銷聲匿跡,其功能隨著政治經濟環境的變化而演進,政府和社會各界對其角色的認知在不斷深入,其能力的發揮也呈現出階段性的特點。整體而言,新中國成立前上海行業協會商會的發展可分為三個階段:同鄉共業階段、社會共同體階段與規范化發展階段[20]。上海行業協會商會在這三個發展階段中,其社會資本均具有結構維度、認知維度與關系維度,但在每一階段又具有不同的重點。其中,同鄉共業階段的行業協會商會社會資本結構維度突出,社會共同體階段的行業協會商會社會資本認知維度突出,而規范化發展階段的行業協會商會則社會資本關系維度突出。

圖2 行業協會商會能力形成機制

2.新中國成立前上海行業協會商會的能力結構分析。上海地區較早的行會多是由地緣或者業緣關系聯合起來的商人所組成的會館或者公所,其中,會館側重于同鄉組織,公所側重于同業組織,但實際上二者在性質和主要功能上是相同的。會館公所成立的初衷是為了通過興辦各種慈善活動,如助喪、祀神、襄學、施醫、濟貧、贍老、賑災等來聯絡鄉人,保護同籍人在本地的生活[21]。不難看出,會館公所是人口流動的產物,在成立之時就以服務于組織成員的需求為第一要務,也就必須具備服務會員的能力。而上海的會館公所多由工商業者組成,因此也初步具備了維護行業利益的能力。這一階段的會館公所是由手工業者,或者同鄉商人自發聯絡組建的民間力量,存在于封建行政體系的視野之外,會員的入會目的只是出于感情聯絡的需要,或者是增強自己在異地他鄉的歸屬感,會館公所與會員、封建政府之間的聯系不深。從結構維度來看,會館公所的核心能力是服務會員能力和維護行業利益能力。

清朝末年,受社會革新思潮和政府推行保商政策的影響,上海部分行業組建新型工商團體有的是從會館公所脫胎而來,有的是隨著經濟發展新生出來,逐步出現以“公會”“商會”等命名的行業管理型同業組織[22]。書業商會、日報公會、保險公會等30多個同業公會紛紛出現,這表明行業鄉緣情結不斷地為利益關系所替代,以鄉緣為黏合劑的自然組織逐步嬗變為以業緣為紐帶的社會組織[20],并具有鮮明的經濟性特征。這一時期的同業公會大都表明“以維持增進同業公共福利及矯正營業之弊害為宗旨”[21],說明除了維護行業利益外,還承擔起了規范市場管理、協調同行同業關系的功能,而這種功能主要是通過制定各種行業規則來實現的。如上海珠玉業的行規規定,“珠寶玉器各商入市貿易者,莫不以信實為主。故定章不論珠寶翠玉,凡屬贗品,概不準攜入銷售,致為本匯市名譽之累”[22],這表明同業公會已具備行業自律能力。此外,同業公會還發揮著官商聯系、政策傳達、訴求反映等溝通協調的作用,說明一方面會員企業已經認識到接受同業公會的管理和約束有利于實現自身的利益,也就加深了對同業公會的認同和依賴;另一方面政府也認識到同業公會在治理行業中能夠發揮專業性作用。從1904年清廷頒布的《商會簡明章程》到1918年北京政府頒布的《工商同業公會規則》,政府對同業公會的功能定位越來越清晰,開始嘗試將其納入社會管理體系。從認知維度來看,同業公會的重要能力是行業管理能力,隨著發展的日益開放化,也逐漸涵蓋了誠信建設、聲譽維護等能力。

1929年南京國民政府頒布《工商同業公會法》,標志著同業公會的組織體系和功能發揮已經進入了較為規范化的階段。這一階段的同業公會圍繞著行業發展的宗旨衍生出了更多的社會化能力。上海同業公會在經濟政策、工商稅收、國貨標準、金融改革等方面積極主動游說國民政府,竭力影響政府決策。尤其在財政規劃、關稅改革、法幣改革等事件中,同業公會代表各業資產階級和經營者,采取多種形式反復向政府請愿陳情,爭取有利的政策傾向和稅收優惠,避免不利政策的出臺和施行。從大量的同業公會會務記錄和公會來往公文看,其與政府交涉及合法博弈是民初至20世紀30年代滬地同業公會最主要的會務活動[20],這表明多數同業公會已經具備政策影響能力。有些能力較強的同業公會,如錢業公會還成立了專業研究機構——上海錢業業務研究社,為行業發展提供學術性意見。各行業隨著設置機構、創辦刊物、組織展會等活動開展需求的增加,跨行業的交流與合作也日益密切。這些表明同業公會的社會化服務能力、主體合作能力等已露端倪,這些都屬于同業公會的延展能力。

從起源來看,古代封建行會是零散的商人個體為了降低生產交易成本而采取集體行動的產物,但是為了在政府和市場之外獲得獨立的生存空間,它必須不斷適應環境,提高組織能力來獲取發展的社會資本。較清晰的歷史軌跡是該過程展示了同業公會從最初本能地自我保護,到自覺的自律自治,再到理性參與社會利益整合,使它作為一種有成效的制度載體根植于社會土壤的深處[17]。從晚清社會到新中國成立前,同業公會的能力隨著社會資本不斷增長,又反過來吸引和整合了越來越多的社會資本。

這就印證了本文提出的假設,同業公會的核心能力是會員服務能力和行業發展能力。隨著社會各界對同業公會認知的加深,使其逐漸具備了行業自律能力和溝通協調能力。需要注意的是,這一階段同業公會對社會的公信能力也在萌芽,當社會資本的積累到了較高的階段,同業公會相應地具備了政策影響能力和主體合作能力,此外,一些實力雄厚的同業公會還具備了提供社會服務的能力。

(二)實證研究:改革開放以來上海行業協會商會的能力結構分析

在20世紀90年代末,上海的行業協會商會大部分是在地方政府的授權或委托下組建的。本文通過問卷和訪談方式對上海203家行業協會商會進行實證調研。問卷調查中,每家行業協會商會有3~5名工作人員進行填寫,共發放問卷800份,收回問卷686份,其中有效問卷684份。深度訪談則選取了上海日用化學品行業協會、上海市供水行業協會、上海市拍賣行業協會、上海市會展行業協會、上海市食品協會等5家行業協會商會。

1.整體運行分析。改革開放以來,行業協會商會的發展既有自身先天的不足,也受到經濟轉型中外部環境的制約[23]。目前,大部分行業協會商會的運行處于較為順利的一種狀態,有57.1%的被調查者認為組織運作良好,但“運作非常好”選項的選擇并不多,占比只有3.8%。可見,行業協會商會仍存在很大的改進空間,在基本的良好運轉基礎上,如何進行能力建設以推動更好發展,是行業協會商會未來發展的應有之義。

2.行業協會商會能力的結構維度分析。調查中,大部分被調查者能明確行業協會商會在整個社會結構中的職能定位,認為維護行業利益(90.2%)、行業內部協調(87.7%)、政府與企業信息溝通與反饋的橋梁(91.1%)、規范行業秩序(88.5%)是行業協會商會最主要的功能。而四項主要功能在本質上都是為了維護會員利益和實現行業的發展,因此,會員服務能力與行業發展能力應該是行業協會商會的核心能力。從結構維度來看,行業協會商會必須對自身組織性質有清晰的認知,才能把握住自身發展所需要的核心能力。首先,行業協會商會是本行業中會員組成的互益性組織,而不是政府的下屬單位,其主要功能是代表和維護本行業利益,主要職責是為會員提供服務。其次,行業協會商會是一種非營利性的中介組織,溝通連接政府和會員之間聯系是實現其宗旨的途徑,在這種功能的實現過程中,行業協會商會充當了政府企業的橋梁,而不是在充當橋梁紐帶中發揮作用。第三,行業協會商會自身具備一部分公共管理的職能,完成自身的組織使命也就是在一定程度上分擔了政府的職能工作。綜上,做好會員服務工作是保證其發展行業、協助政府工作、溝通政府與企業職能實現的基礎。

3.行業協會商會能力的認知維度分析。在行業協會商會運作中,只有其“服務、代表、自律、協調”的功能得到充分體現,成為社會合作治理的重要主體和活躍因素,才能得到政府、會員、非會員企業、社會公眾四方的共同認可。從上海行業協會商會日常工作來看,其重要能力是行業自律能力、溝通協調能力、社會公信能力等。行業自律本質上是一種基于行業公共權威的社會治理方式,其權利源于是社會認同,體現的是一種社會合法性[17]。從企業(會員)的角度來說,行業自律一般出現在行業發展的較成熟階段上,它以行業內部的高度組織化為前提條件。高度組織化源自企業(會員)對協會的高度認同,后者只有為前者提供全面、貼心的服務,才能得到前者的信任和尊重,也就是在行政合法性的基礎上進一步獲得社會合法性[4]。從政府的角度來說,行業協會商會一方面主動承接政府職能,積極參與制定行業標準和產業規劃并體現出其專業性和科學性。另一方面做好政府和企業之間的溝通聯結工作,政府才會賦權給予行業協會商會行業自律的權威能力。從社會公眾來說,社會公眾基于自身的需求,要求企業提供的產品或服務是安全優質的,從而賦予行業協會商會行業自律的使命,而行業自律能力的提高又會進一步衍生出社會公信能力。

上海軟件行業協會商會負責人認為,行業協會商會要以“作為”換“地位”,有作為才能被認可,要有作為,就應該緊緊圍繞會員的需要開展服務,“軟件企業普遍需要對人員進行專業培訓,我們把加大對會員企業人員基礎性專業培訓作為重要工作,每月做2~3場企業急需的專題培訓,受到軟件企業的普遍歡迎,也就提高了我們的威信和對會員的吸引力,從而使我們的行業規范等制度逐步被認可和遵守。”

從行業協會商會日常主要工作的調查中可以看到,現階段行業協會商會的主要工作是為會員提供咨詢、收集整理行業信息、行業調研、開展培訓等,這與會員服務的核心能力是相對應的。除此之外,制定行業標準、協調行業發展重大問題也是行業協會商會日常工作的重心,這又與規范行業發展的核心能力是相對應的。在核心能力之外,行業協會商會還肩負著與社會各方聯系、整合資源等職能,這是與推進行業發展息息相關的,又涉及溝通交流能力、社會公信力等,因此,溝通交流能力是行業協會商會的重要能力。

4.行業協會商會能力的關系維度分析。行業協會商會通過優質服務,與企業(會員)、政府及社會各方面建立良好的關系,既是其生存發展的客觀需要,更是其應該承擔的社會職責。行業協會商會為企業(會員)、政府及社會各方面提供優質服務,需要形成和強化多種能力。亟待拓展的能力就是行業協會商會要進一步獲取社會空間和功能范圍而必須具備的能力。在回答“行業協會商會亟待拓展的能力”選項時,謀求組織創新發展、政策環境把握、取得政府支持、拓展社會化服務項目等能力高居榜首。此外,在訪談中有秘書長提到,“行業協會商會若想實現其各項功能,做好各項服務,必須與外界進行互動,這些互動主體包括政府、其他社會組織、社會公眾及媒體,因此行業協會商會的政策影響、主體合作以及社會化服務等對行業協會商會發展也具有一定的作用”。因此,行業協會商會與其他各主體的互動過程中產生的爭取社會空間的延展能力,表現為政策影響能力、主體合作能力以及社會化服務能力。

上海行業協會商會在發揮作用過程中密切了與會員、非會員企業及政府的關系,在調查中,84.8%的受訪者認為,行業協會商會與會員的關系“非常密切”和“比較密切”;68.2%受訪者認為行業協會商會與政府的關系“非常密切”和“比較密切”。

行業協會商會能力建設的過程是通過與各相關主體之間的互動實現的。從政府角度來說,一方面政府適度放權,給行業協會商會創造充分發展的空間;另一方面行業協會商會主動“要權”,尋找政府管理的空白區域拓展自主發展的空間。這樣的良性互動有利于協會逐步具備政策影響能力。從社會公眾的角度來說,行業協會商會不僅要做好行業發展的本職工作,還要做好社會宣傳和公信力建設,只有對社會公眾負責,才能獲得長足發展的生命力。從行業協會商會自身來說,要保持開放的態度,可以將優質服務項目向非會員企業或其他行業、政府甚至其他社會組織開放,在互動中學習,主動拓展能力范圍。

五、行業協會商會能力結構模型的解釋分析

(一)漣漪模型:行業協會商會的能力結構模型

在理論推演、歷史分析與實證調研的基礎上,本文提出行業協會商會能力結構的“漣漪模型”:行業協會商會的能力結構是有層次的,這種層次是隨著其嵌入社會網絡的深入程度形成的,也就是從核心能力的基礎上衍生出重要能力,圍繞重要能力進一步形成延展能力,形成了“核心能力—重要能力—延展能力”結構,層層外推如漣漪之勢,故稱為“漣漪模型”。行業協會商會三個層次的能力系統是開放和聯系的,存在外層能力向內層能力轉化的可能性,這體現出行業協會商會能力提升和能力結構優化的目標和趨勢。

(二)行業協會商會能力結構的動態演化

1.初始來源。從結構維度來看,行業協會商會產生的初始動力是市場發展的需求或者行業發展的需求,由于市場或政府對行業協會商會發揮作用有所要求,因而主動提供條件(人力、資金等)推動行業協會商會的成立。行業協會商會將組織功能與這些基本條件結合起來,圍繞組織的宗旨和目標形成了一定的能力,也就是行業協會商會的核心能力。無論是新中國成立前的同業公會還是改革開放后的行業協會商會,其核心能力的形成過程都印證了這一過程。

2.內在驅動。從認知維度來看,一方面社會各界對行業協會商會的能力認知在不斷深入,若其能力有所提高,則會進一步注入社會資本(權力、認同等);另一方面行業協會商會對自身的認知也在不斷深化,主動爭取社會資本(聲譽、信任等)提升自己的能力。

3.外部影響。從關系維度來看,政府需要通過與行業協會商會合作實現行業規范發展的目標,行業協會商會則需要進一步拓展發揮作用的空間,彼此之間逐漸形成了“授權—合作”關系。企業(會員)需要通過行業協會商會獲得更多的資源解決行業發展面臨的共性問題,行業協會商會則需要獲取企業(會員)的信任才能更好地發揮其作用,彼此逐漸形成了“服務—合作”關系。社會各界(公眾、媒體等)需要行業協會商會發揮其規范行業發展的作用,行業協會商會則需要社會各界的認同以鞏固其社會合法性,彼此之間逐漸形成了“互動—合作”關系。因此,行業協會商會要特別注重保持社會關系網絡的開放性,積極尋找社會關系網絡的鏈接點,將新的關系網絡與原有的關系網絡進行鏈接,拓寬社會關系的網絡邊界,從而獲取更多的社會資本[24]。

從社會資本的視角出發構建行業協會商會能力結構的“漣漪模型”,是對行業協會商會能力的形成、分類和層次的全面概括,也為行業協會商會尋找有效的增能路徑提供了框架和依據。

[1]張冉.中國行業協會研究綜述[J].甘肅社會科學,2007 (5):231-235.

[2]辛向陽.國家治理體系和治理能力現代化的基本內涵[J].馬克思主義文摘,2014(7):4-5.

[3]胡輝華,黃淑賢.論行業協會商會的能力建設[J].學會, 2011(2):19-20.

[4]于蜀.多維度下的行業協會商會能力建設研究——基于政府、社會與行業協會商會互動發展的視角[J].社團管理研究,2012(10):27-29.

[5]張冉.行業協會商會組織邊界與組織能力模型的構建研究——基于價值網絡的分析 [J].財經論叢,2007(9): 93-95.

[6]林閩鋼.社會資本視野下的非營利組織能力建設[J].中國行政管理,2007(1):43-44.

[7](法)布迪厄.文化資本與社會煉金術[M].上海:上海人民出版社,1997.

[8](美)詹姆斯·S·科爾曼.社會理論的基礎(上)[M].北京:社會科學文獻出版社,2008.

[9]林南.社會資本——關于社會結構與行動的理論[M].上海:上海人民出版社,2005.

[10](美)羅伯特·帕特南.使民主運轉起來[M].南昌:江西人民出版社,2001.

[11]徐家良.互益性組織:中國行業協會研究.[M].北京:北京師范大學出版社,2010.

[12]徐家良.社會團體導論[M].北京:中國社會出版, 2011.

[13]梁蕾.非政府組織公共管理權力的來源探析[J].天津市財貿管理干部學院學報,2008(3):37-38.

[14]翟學偉,薛天山.社會信任理論及其應用[M].北京:中國人民大學出版社,2014.

[15]許德明.研究與探索[M].沈陽:白山出版社,2006.

[16]馬伊里.上海行業協會商會改革發展實錄[M].上海:華東理工大學出版社,2012.

[17]謝京輝,等.上海行業協會商會改革與發展:實踐與經驗[M].上海:社會科學院出版社,2009.

[18]上海市社會團體管理局.2015年上海社會組織年度發展報告[Z].2015-10-26.

[19]熊月之.上海通史(第五卷——晚清社會)[M].上海:上海人民出版社,1999.

[20]樊衛國.“共同體化”“社會化”與“國家化”:論近代中國行業組織變遷之階段性特征[J].中國經濟史研究,2012 (2):85-87.

[21]彭澤益.中國工商行會史料集(上冊)[M].北京:中華書局,1995.

[22]上海社會科學院.上海工商社團志[M].上海:上海社會科學院出版社,2001.

[23]張良,劉蓉.治理現代化視角下我國地方行業協會外部治理體系重構研究——以上海實踐為例[J].華東理工大學學報(社會科學版),2015(4):87-88.

[24]李宜釗.投資社會資本:中國非營利組織發展的另一種策略[J].海南大學學報(人文社會科學版),2010(4):72-76+82.

The Capacity Model of Trade Association from the Perspective of Social Capital

Zhang Liang,Zheng Mingming

(Department of Public Administration,East China University of Science and Technology,Shanghai 200237,China)

As an important part of social governance,the trade association requires the corresponding social capital to operate and develop.Based on the theory of social capital,this paper analyzed the formation mechanism of trade associations’capacity-building,proposed“social capital-capacity”analytical framework.In the end,the paper established the capacity model from the dimension of structure,cognition and relationship,emphasizing that utilizing the social capital to enhance the capacity of trade association.

social capital;trade association;capacity structure;model establishing

本文為國家社科基金項目“國家治理現代化視野下社會組織能力建設研究”(批準號:15BGL168)、上海市軟科學研究項目 “上海科技類社會組織在全球科技創新中心建設中的作用定位及實現路徑研究”(項目編號:15692101600)的部分研究成果。