在“思維流程圖”的構建中挖掘“突變因子”

王 濤

(江蘇省南京東山外國語學校,江蘇 南京 211103)

在“思維流程圖”的構建中挖掘“突變因子”

王 濤

(江蘇省南京東山外國語學校,江蘇 南京 211103)

在解決問題的過程中,嚴密的邏輯思維彰顯了物理學科的特點,體現了學科的魅力.在物理問題的分析中我們需要經歷總結、提煉、歸納、概括,進而通過思維加工形成分析某類問題研究的思維圖景,并通過“思維流程圖”的構建加以呈現,本文以動力學中突變問題分析為例,予以說明.

動力學;思維流程圖;思維方法;突變因子

重視科學方法的教學對學生核心素養的培養是至關重要的,物理嚴密的邏輯思維彰顯了物理學科的特點,體現了學科的魅力所在.在物理問題的分析討論中,我們需要經歷總結、提煉、歸納、概括,進而通過思維加工形成分析某類問題研究的思維圖景,并通過“思維流程圖”的構建加以呈現,筆者以動力學中“突變問題”為例,在“思維流程圖”的構建中挖掘其“突變因子”,幫助學生分析、解決問題,培養學生的思維能力,優化學生的思維品質.

1 疊加體模型的突變性問題分析

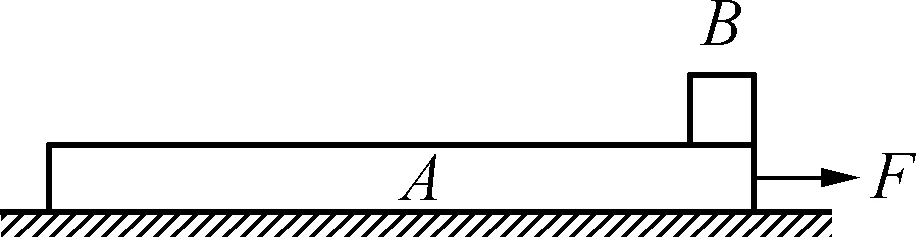

問題呈現:如圖1所示,質量M=2.0kg的長木板A放在光滑水平面上,質量m=0.5kg的小滑塊B放在長木板A的最右端,滑塊與長木板間的動摩擦因數μ=0.3,設最大靜摩擦力與滑動摩擦力相等,問:F為多大時A、B可保持相對靜止?F為多大時A、B會發生相對滑動?

圖1

分析:對于此類問題,教師往往通過對臨界情況的分析,即當A、B恰好能保持相對靜止的情況作為問題的突破口,把相對靜止和相對運動兩類情況分開.然而從教學實踐來看,學生對臨界情況的認識是模糊的,對力和運動的關系沒有形成整體性把握,從相對靜止到相對運動的突變性問題成了學生理解的難點,也成了教師教學的難點.

仔細研究學生的“難”和教師的“難”可以發現,對問題認識不清的主要癥結在于A、B從“相對靜止”過渡到“相對運動”的思維鏈條出現了斷裂.這就需要教師把連續變化的思維過程加以澄清,讓學生對問題的分析有一個更加清晰的思路和整體性的把握.

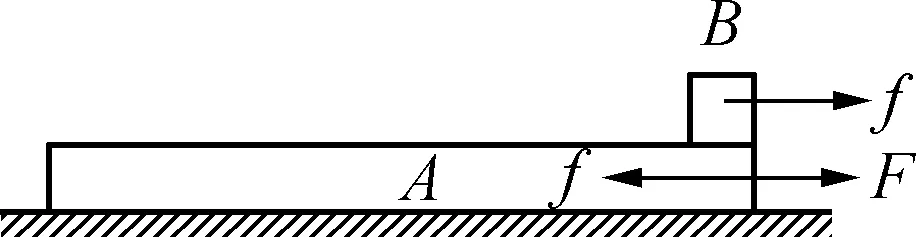

圖2

圖3

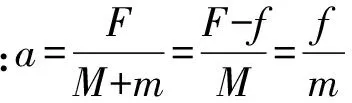

由以上思維流程圖可以看出,臨界情況是發生突變(由相對靜止到相對滑動)的過渡,是力F漸變過程中的某一瞬時的狀態,然而我們的思維不能僅僅停留在該狀態的討論,而應該從F漸變的連續性角度展開思考,讓力和相對運動關系的思維脈絡具有連貫性.思維流程圖是從力的角度出發來推知運動情況的變化,而在思維流程圖的構建中“突變因子”(臨界態)被顯化.從問題的解決效果上來看,這樣的邏輯推理不僅把模糊的難點問題化解在F“漸變”式的討論中,同時學生更易于把握力和運動之間的關系以及相對運動變化的原委.

2 傳送帶模型的突變性問題分析

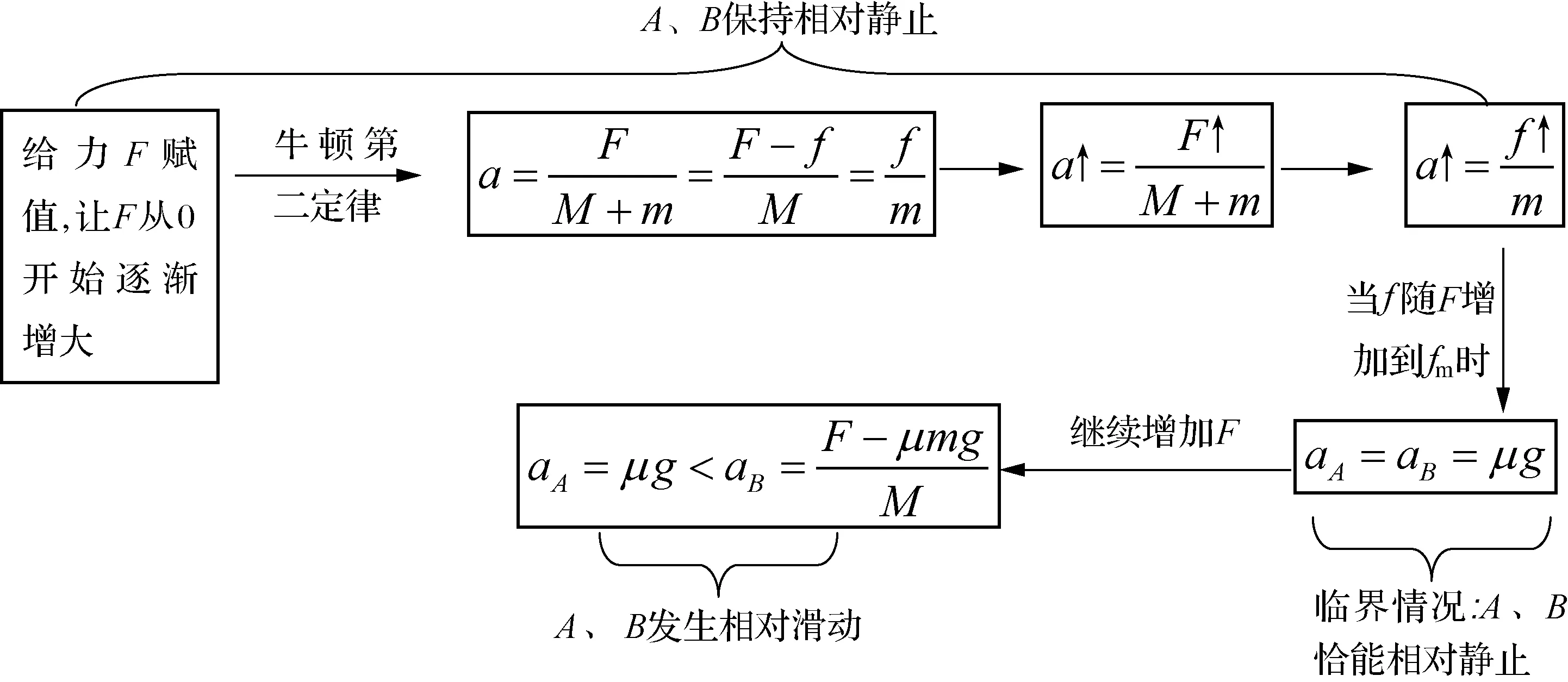

問題呈現:如圖4所示,傳送帶與地面傾角為θ,AB長為L(足夠長),傳送帶以v的速率逆時針轉動,在傳送帶上端A無初速的放一質量為m物體,它與傳送帶間的動摩擦因數為μ,設最大靜摩擦力與滑動摩擦力相等,試分析討論物體從A到B做何運動?

圖4

分析:此類問題的難點在于當物塊在傳送帶上加速達到與傳動帶等速后的受力分析和運動分析.從教學實踐中來看,學生的主要問題出現在等速這一狀態(時刻)下摩擦力的識別與判斷模糊不清,從而造成對等速后的運動狀態認識不清.

摩擦力的被動性特征是造成疑難的最根本原因,尤其是在滑塊與傳送帶相對運動過程中達到等速這一瞬時狀態下的分析,更是增加了問題分析的思維難度.這就需要教師在此“突變”環節中精雕細琢,以合乎邏輯的推理加以辨析、判斷.

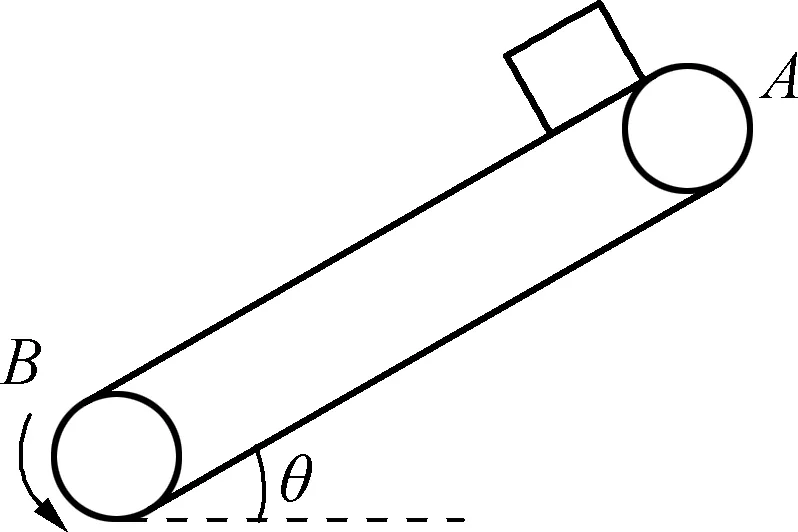

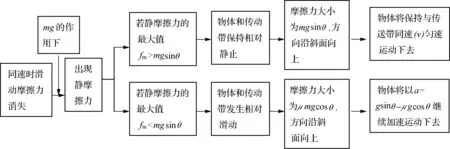

在物體從靜止加速運動的過程中,受到的摩擦力如圖5所示,當在C位置與傳送帶等速時,此時滑動摩擦力f1消失.因為重力的存在使得物體相對于傳送帶具有向下的滑動趨勢,所以此時應出現靜摩擦力f2.這個靜摩擦力能否足夠大,維持物體和傳送帶一同勻速運動下去呢?這就需要比較最大靜摩擦力fm與mgsinθ的大小關系.

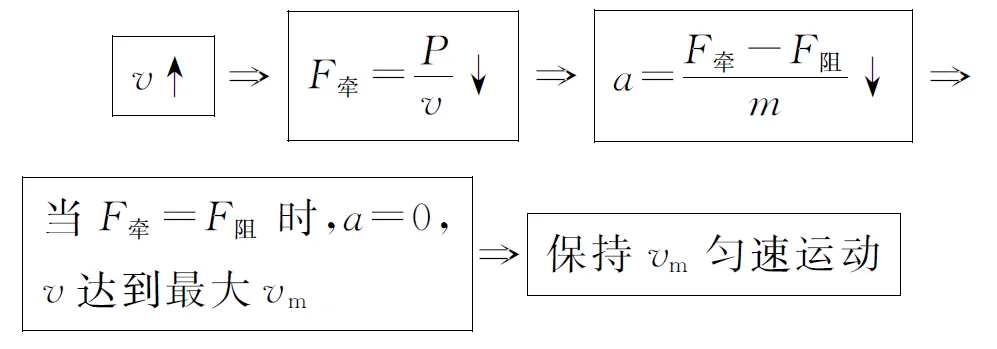

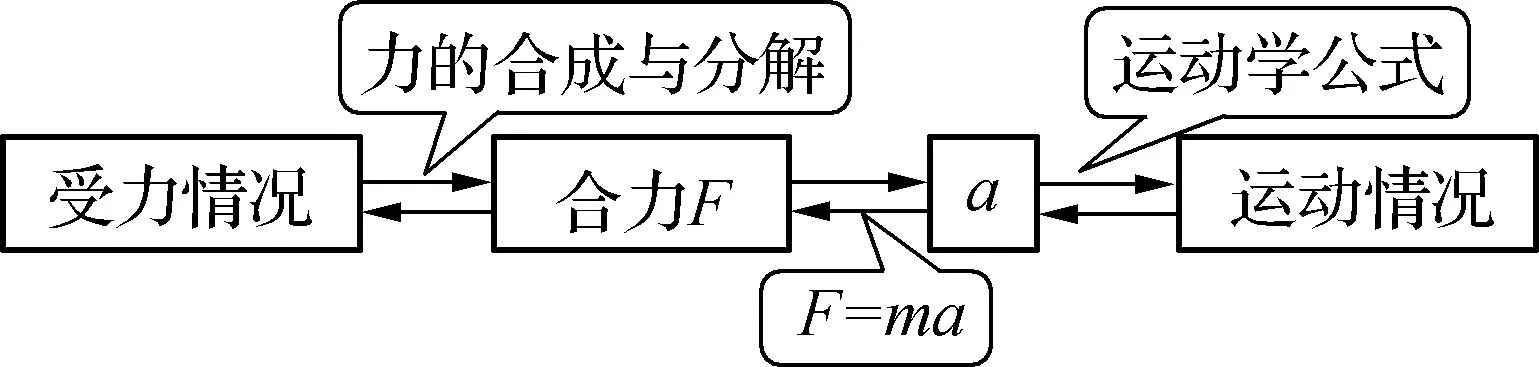

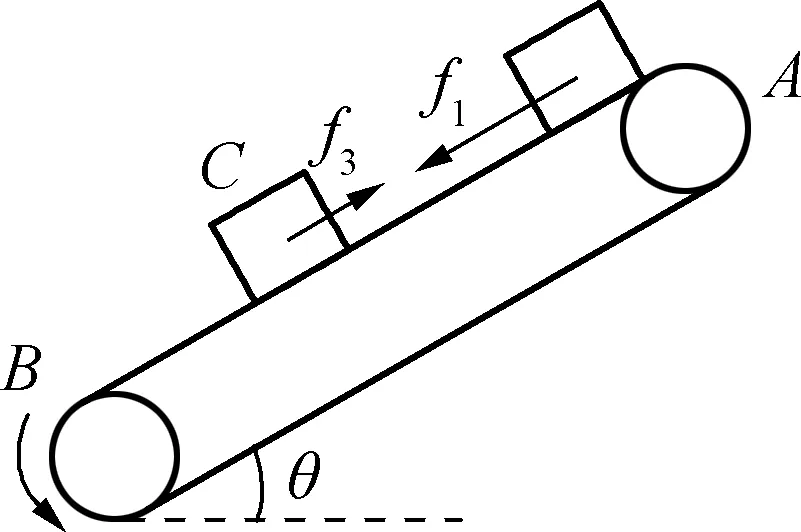

若fm>mgsinθ,則物體與傳動帶保持相對靜止一同勻速,此時的靜摩擦力大小等于mgsinθ,方向沿斜面向上,與f1反向(如圖6);若fm 圖7 靜摩擦力f2在上述分析中以一種假設的方式呈現,并利用其最大值fm與mgsinθ的比較作為運動判斷的依據,其思維流程可以用圖8說明. 圖8 由圖8思維流程圖可以清晰地看出,突變的狀態發生在等速這一瞬時,討論的依據在于假設靜摩擦力的存在,分析聚焦于比較fm與mgsinθ的大小關系,突變因子在討論、分析中得以顯現,運動圖景清晰可見. 思維流程圖源于計算機語言中的流程圖,是用簡單的字母或文字符號表示的推理思路、步驟、因果聯系,最后得出結果的思維過程示意圖.學生在較復雜物理問題面前往往束手無策,而思維流程圖采用“一因一果”的漸進式推理,能夠幫助學生形成正確的思維方法,從而提高學習效率. 從以上兩類問題的分析可以看出,利用思維流程圖可以更為直觀地顯示思維過程,更易于學生從整體上把握突變狀態的發生,也易于學生深度理解“突變”的原委,為該類問題的分析提供了切實可行的思維方法. 其實在高中物理學習中這樣分析問題的思路是常見的,比如在機車以恒定功率P啟動的問題中就是通過思維流程圖展開分析、討論(如圖9). 圖9 另外,利用牛頓運動定律解決動力學問題的思路也可以用簡潔明快的思維流程圖予以呈現(如圖10). 圖10 從實踐的效果來看,思維流程圖直觀和嚴謹的邏輯推理大大降低了問題分析的難度,采用的因果聯系的漸進式推理,強調物理意識及思維途徑,細化推理階梯,對培養學生物理思維能力、提升學生思維品質大有裨益! [1] 邢紅軍.高中物理科學方法教育[M].北京:中國科技出版社,2015.8. [2] 司國民.用思維流程圖幫你提高思維能力[J].物理教學探討,2006,(2). [3] 耿玉盛.傳送帶模型中摩擦力的突變問題探討[J].物理之友,2016,32(2). [4] 趙生武.關于傾斜傳送帶上物體運動可能性的探討[J].物理之友,2016,32(4). [5] 胡平.理想模型的建立過程——以課堂教學“牛頓運動定律的應用——瞬時性問題”為例[J].物理之友,2014,30(12). [6] 潘利敏,殷紹燕.板塊模型的特征與解決策略[J].物理之友,2016,32(9).

3 啟示