館藏活化與數位加值應用推廣

呂春嬌

摘 要 臺灣公共信息圖書館為向社會大眾提供嶄新的閱讀模式,結合數字科技與教學設計專家,規劃了“日文舊籍數字教材”及“解密圖書DNA”兩個課程,建置網站便利自主學習,并舉辦多場推廣教育及體驗活動,獲得了用戶高度的評價。這些數字加值計劃不僅成功轉化數字典藏內容,同時幫助使用者快速找到此類珍貴的數字學習資源,并達到該館提供“創新數字體驗”之服務目的與宗旨。

關鍵詞 公共信息圖書館 數字典藏 日文舊籍

分類號 G252

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2016.11.015

Abstract In order to provide a new reading mode for the public, the Library of Public Information combined digital technology and instructional design experts to plan two projects called“Digital Archive of Old Japanese Books” and “Decrypting BooksDNA”. The Library of Public Information library also built website to facilitate learning, and played many training and activities for users. There are high degrees of satisfaction from the users feedback. These digital-added programs are not only successful conversion from the Library of Public Information digital archive, but also help users to quickly find valuable E-learning resources. It also achieve the object and purpose of the service of “innovative digital experience”.

Keywords Library of Public Information. Digital archive. Old Japanese books.

臺灣公共信息圖書館(以下簡稱本館)設立于1923年,以全臺社會大眾為服務對象,提供圖書信息、閱讀服務、推廣社會教育、辦理文化活動,并肩負全臺520余所公共圖書館發展策劃與輔導任務。在2012年6月3日遷建臺中市五權南路新館后,更以實體與虛擬相結合的“虛實合一”創新公共服務為營運主軸,提供嶄新的閱讀模式、獨特的探索途徑、多元的休閑機能和舒適的終身學習環境。同時,本館還是全臺公共圖書館數字資源典藏中心、圖書資源交換中心、數字資源共享中心、數字學習中心平臺以及數字出版交流中心。

本館自2003年將“典藏數字化”列為重要工作項目起,迄今已完成多項主題之數字典藏。2013年開始規劃“數字閱讀與課程整合推廣計劃”,其下包括“數字典藏資源學習推廣計劃”和“數字體驗內容與互動學習課程整合”兩個子計劃,將基于數字典藏加值所建置的教學課程及教材,置于本館網站和教育部門云端平臺上供民眾學習,并提供APP、電子書、裝置藝術等服務,以提升數字內容教育推廣功能,強化中國文字相關知識內容,落實政府信息公開政策、縮小城鄉數字落差,并滿足大眾對于知識閱讀、學習的樂趣,擴大民眾接觸數典資源之機會。

1 數字閱讀與課程整合推廣計劃

1.1 數字典藏資源學習推廣計劃

1.1.1 計劃緣起

本館典藏豐富的日據時期日文舊籍,并有戰后初期舊版報紙、古文書等珍貴資料。部分數據因年代久遠,紙質自然脆化,不宜供讀者自行翻閱查找數據。為了保存圖書數據、推廣閱讀及提供研究之用,本館于2003年起對典藏之2萬余種日據時期日文舊籍,分期進行日文舊籍數字化工作。為謹慎維護及保存這些日文舊籍,每期均邀請史學與法律、文學、教育等人文社會科學領域之學者專家,協助審書挑選后再行數字化工作,截至2015年為止共完成10期,書目累積數量達3771種4811 冊(2 055 873頁)。該工作持續進行不僅是本館“典藏數字化”發展政策,亦是實踐數字圖書館、建構豐富數字館藏的重要基礎工作之一。

為永續推動數字閱讀、鼓勵數字學習,并整合多個數字典藏數據于一網站供讀者自由使用,本館于2007年規劃委外開發“數字典藏服務網”,此網站不僅提供數字館藏在線瀏覽及查閱功能,透過Web2.0機制,以分享式概念供民眾上網貢獻個人或家族收藏,并分析收藏品的基本數據,以充實服務網內容。

此外,基于輔導全臺公共圖書館整體發展的任務和發揮中小學生課外延伸學習的社教職責,本館規劃了數字典藏加值化計劃,邀請教材內容專家設計成一系列之數字教材及教案,并經實體展示及推廣,作為全臺公共圖書館數字典藏之效標,鼓勵各方加入數字典藏工作行列,讓更多民眾了解這些珍貴的典藏品。

1.1.2 開發數字教材

1.1.2.1 建立跨領域數字學習課程開發團隊

(1)教材主題訂定及內容篩選。為使本館日文舊籍等數字典藏內容融入九年一貫課綱內容,在計劃初即籌組成立“教材開發專家”與“審查顧問”二組學者專家團隊,以確保開發方向與內容之正確性。

“教材開發專家團隊”由熟稔臺灣史、方志學之學者及現任中小學教師組成,負責提供素材、教材架構確認,并進行設計接口、腳本及數字教材成品等編修工作。“審查顧問團隊”則由具臺灣近代史、近代臺灣教育與社會文化等專長之學者組成,負責提供史料及教材內容咨詢與審查,并對教材開發專家團隊所確認與編修之教材架構、設計接口與腳本及數字教材成品等進行二次審查,以確保教材內容具正確性與客觀性。“審查顧問團隊”會就本館已數字化并典藏于“數字典藏服務網”(http://das.ntl.gov.tw/)之日文舊籍,進行盤點、討論、分析及篩選,并參考中小學九年一貫課程綱要有關五年級與七年級之社會學習領域課程,對涉及日據時期教學內容,擬定教學單元主題、制訂能力指針與學習目標等教案內容,訂定數字教材單元,各單元名稱見表1。

(2)數字教材開發制作。“教材開發專家團隊”就選定之數字教材進行內容編撰、美編設計、動畫設計及教材開發等工作,所有教材開發項目內容都需經學者專家團隊確認、編修或審查通過后,才交付本館最后確認。為有系統地規劃數字典藏教材之教學效果,藉以提高學習者的學習興趣,數字教材的開發系依據業界和教育界最常采用的Dick & Carey[1]系統化取向模式——ADDIE進行教材設計,包括分析(Analysis)、設計(Design)、發展(Development)、實施(Implementation)和評鑒(Evaluation)等五個階段,期經由扎實嚴謹的系統化教學分析以發展出適合中小學教師輔助教學、中小學生及一般民眾便利自學的數字典藏教材(如圖1)。同時,規劃在線小測驗、簡報文件與學習單的設計,強化使用者之學習成效,進而達成數字典藏推廣成效。

數字教材在內容呈現上,分為“自學式”及“導學式”二類型之數字教材。自學式數字教材系針對學習者容易混淆或陌生的學習內容,設計完整的學習內容,主要以動畫方式呈現,各單元開發動畫、活動體驗等教材成品;導學式數字教材系作為輔助教師進行實體教學的教具,每單元中包含多個組件,每個組件內容互為獨立,提供動畫、簡報及學習單等多元化教材,以利教師自由組合運用所規劃的單元主題進行教學。

教材設計相關技術采用目前海內外較廣被應用的ADL(Advanced Distributed Learning Initiative)[2]所制定SCORM(Sharable Content Object Reference Model)1.2標準,并結合美術與影音整合設計等技術,開發動畫式數字教材;另利用普及性高的簡報及文書軟件,產制傳遞性高的簡報及學習單配合五年級至七年級(中學一年級)課程綱要有關日據時代之教學內容,亦可用作各年級學生復習或作課外補充教材。

1.1.2.2 推廣營銷

(1)建置推廣網站。因應中小學生、教師、家長以及民眾對數字學習需求不同,本計劃規劃、開發與建置“數字典藏教材推廣網站”(http://earp.nlpi.edu.tw),并以PHP程序語言結合HTML5網頁標準技術,作為此網站之開發技術。

(2)擴大教材之發布平臺。為增加數字教材曝光管道與使用率,將數字教材擴大發布至教育部門數字教學資源入口網、教育大市集、地方研習中心e學中心及臺北市政府公務人員訓練處臺北e大等數字學習服務網站。學習者點閱學習后可取得數字學時。

(3)辦理推廣活動。以學生、教師以及其他民眾為對象,已舉辦28場教育推廣活動,共3562人參加。針對現任教師及未來種子教師辦理“數字資源研習”,指導教師掌握現有數字資源,將數字教材作為輔助教學工具,融入教學實務里,讓教師在教課方式更生動有變化,增加推廣的流動廣度;對一般教師或其他民眾,則辦理“示范教學研習會”,推廣數字教材的應用,藉此教學觀摩性質之活動,讓第一線的教育人員或民眾都能知道數字教材、并交流教學技巧,俟回到學校或教學場域后,更能運用于教學或作為學生補充教材。對于中小學生,則由教師于課堂上使用本計劃開發之數字教材,透過活潑有趣的動畫、小測驗、學習單等內容,提高學生學習意愿,亦可觀察學生學習效率與效果,將教學意見回饋團隊,作為日后修改教材的依據。

1.1.3 成果

(1)成功轉化數字典藏內容,輔助民眾教育及民眾學習。本館數字典藏日文舊籍,使用者多限于少數的研究人員、鮮少社會大眾使用。通過數字典藏教材的發展與推廣,將民眾不易接觸的一手數字化日文舊籍數據予以轉化,并結合九年一貫課程綱要,作為中小學教師補充教材或學生課后延伸學習教材,豐富了師生近代史的先備知識,同時也讓民眾在瀏覽生動活潑的數字教材中了解近半世紀前的臺灣歷史。

(2)藉由多元回饋機制,提升數字教材質量及利用率。本計劃中的審查顧問團隊及教材開發專家團隊,為教材從內容審查至開發成品過程進行把關,教材研制完成,并在推廣活動中主動搜集使用者意見,制作問卷,了解學生、教師及一般社會大眾使用情形,作為修改教材內容的依據,俾提升教材質量。

(3)從建置到推廣的完整規劃,公開無償提升近用性。數字學習教材的開發,供課堂上教師操作運用,作為學生復習與課外補充資源。完成后,舉辦示范教學、數字教材運用研習等教育推廣活動,同時配合本館現有之數字資源推廣模式與課程,培養高中職及中小學老師為種子教師,至全臺各地辦理實體講習,推廣數字教材,讓學習網建置后能通過完整的推廣計劃讓民眾周知。

1.2 數字體驗內容與互動學習課程整合計劃

1.2.1 概述

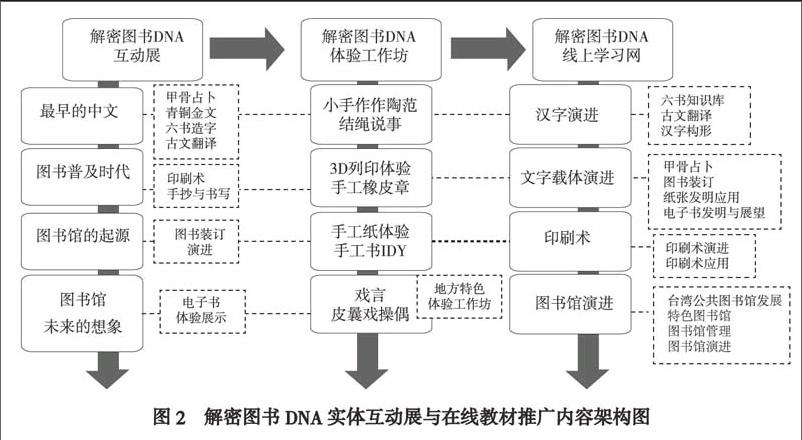

此計劃系以落實硬件設施、創新設計及數字典藏資源之虛實整合的新開服務,加上區域、館際、民間及產業的跨域整合,發展出加值型的社教機構網絡。將館藏數字體驗資源“圖書的演進”做為發展上述內涵之主體,首先加值轉化為配合學校課程目標與輔助教師教學的“解密圖書DNA在線學習網”,用以協助教師并引導學生或其他學習者有自主近用的管道,同時與跨領域機關合作辦理“解密圖書DNA互動展”,設計搭配體驗裝置與工作坊等活動,讓民眾了解新穎的科技互動及精心建置的學習內容,促進民眾認識圖書館并培養運用各項館藏資源的習慣,擴大圖書資源使用范圍,提高數字資源使用之效益。

1.2.2 研究目的

(1)提高數字教學及典藏資源之可用度。通過訪談及問卷調查等方式,探討教師及學習者可接受的數字學習方式,并分析教師及學習者的學習興趣,據以擴充數字互動學習內容,開發有趣并具親近性之教學資源,協助師生結合教學課程使用此數字互動資源,以強化中國文字知識的課程內容。

(2)數字加值現有館藏資源,帶動數字閱讀及學習。讓單一展示功能的實體館藏資源轉制為在線學習內容后,藉以擴充數字互動學習內容,配合多元學習形式之建構,建立輔助教學的功能,提升館藏資源價值。

(3)建立虛實統合推廣模式,強化推廣效果并建立跨域合作機會。同時展出“解密圖書DNA互動展”及“解密圖書DNA在線學習網”,并將圖書館資源與藝文領域機構交流,亦與地方公共圖書館共享資源,主動將館藏資源推廣給其他地區民眾體驗使用,融合展出地方特色設計差異化展覽,開發圖書館原有以外之潛在讀者群,引領使用圖書館資源。

(4)建立教師與圖書館合作模式,拓展推廣據點促進永續使用。以數個教案設計為范例,提供相關課程學校師生使用,同時搭配本館于全臺中等學校以下辦理多場數字推廣課程,并于全臺公共圖書館推廣此數字加值資源,以增加民眾接觸數字典藏資源之機會,繼續發揮加值后的推廣效益。

1.2.3 研究方法

(1)以考據數據為基礎,結合訪談及試用以確知使用者之需求與偏好。以本館之“圖書的演進”數字體驗特展內容,包括“漢字演進”“文字載體演進”“印刷術”與“圖書館演進”等四大主題為研究主體,進行相關學習資源之建置。首先,從臺灣“中央研究院”“漢字構型數據庫”內容評估本計劃資源擴充知識庫之可行性,從中篩選出漢字演進相關資源作為數字建置依據;以有考據之資料為基礎,再透過半結構訪談法搜集教學老師在“數字互動學習課程在線化”的數字教學需求及用戶偏好,用于修正、整合館藏數字體驗資源,作為“解密圖書DNA在線學習網”之架構及內容,俾使建置完成的網站符合使用者需求。

(2)從使用者意見修正網站。在物理層面上,“解密圖書DNA互動展”采用問卷調查法,以得知參觀者在“實體互動體驗資源推廣”的回饋,并觀察民眾操作互動體驗區數字裝置的習慣及反應,實時修正服務模式。虛擬環境層面上,邀請具數字典藏融入教學執行計劃經驗的學者及教學經驗的教師,共同就建置完成的“解密圖書DNA在線學習網”接口、網站功能及內容適切性提出修正建議,據以強化“解密圖書DNA在線學習網”各項內容與功能;修正后的網站正式上線后,亦利用問卷征集使用者之使用感受與意見,作為“解密圖書DNA在線學習網”未來持續更新之根據。

(3)數字體驗移展及推廣活動,定義共享資源目標。本計劃案同時策劃“解密圖書DNA互動展”在館外縣市展出,與“解密圖書DNA在線學習網”內容整合推廣使用。選擇宜蘭縣的傳統藝術中心和高雄市圖書館文化中心分館展出,兩場展覽跨越圖書館領域,試圖吸引一般民眾借此認識圖書資源并拓展潛在讀者,進而知悉運用圖書館數字內容與閱讀資源。

1.2.4 研究結果

(1)模塊化套裝內容資源共享,能顯著降低資源成本提高使用效益。將本館原有實體展示資源,進行南北兩場次的巡回展,透過“一套多用”的資源共享模式,加入差異化展出策略,使展出單位可結合自有場地之現有展出主題,以規劃出具各館特色的展示活動,巧妙地呈地方特色與創意性,提供在地居民熟悉題材之另類互動體驗,擴大資源產出后的使用效益。

(2)典藏內容加值轉化,實體資源轉化為數字學習資源擴大使用范圍。將既有實體的“解密圖書DNA互動展”展示資源,轉化成“解密圖書DNA在線學習”之學習資源后(如圖2),每月逾3000人使用,大幅提高資源運用有效度。

(3)高度互動性且具多元學習模式之資源,易獲使用者青睞。在實體體驗上,透過Kinect體感互動、RFID感應、AR擴增實境等數字技術,更多民眾得以接近圖書館的數字內容,了解中文文化與圖書館的知識與演變,加深民眾文化基底;而其中結合印刷術發展背景知識,規劃3D打印體驗工作坊,更讓民眾與新穎的印刷發展、數字技術接軌。通過實體展覽與體驗工作坊,引導民眾至在線學習網,采用動畫導讀的學習形式,創造了有趣豐富的學習環境,提高了使用者的學習興趣。

(4)配合學校課程增加輔助教學資源與管道,跨時跨區輔助教師進行教學。為提升學童使用興趣并強化圖書館輔助數字學習之功能,除互動游戲及教學影片外,亦搭配學校實際課程,針對不同年齡層之學習內容,設計教案內容(如表2),提供完整的教學材料、教學步驟活動包供教師直接下載參考,大幅增加原有資源之可利用性。

(5)結合地方特色及創意,同中求異的資源共享新模式。本計劃2場互動展之執行,均配合合作展出單位融入該館所或所在地之獨特元素,如于宜蘭縣展出時,即結合傳統藝術中心主推之戲曲主題,以“戲曲相關電子書展示”“戲曲微展覽”及“戲言”體驗工作坊作為互動展特色內容;于高雄市展出,則結合該館與高雄市歷史博物館合作之“皮影戲”主題,舉辦皮影戲制作體驗工作坊,以及在地電子書資源推廣體驗。由互動展因時因地的特色內容,成功找出同中求異的資源共享模式,讓每場次互動展成為獨一無二的展覽。

2 結語

長久以來,本館在臺灣地區公共圖書館整體發展上扮演重要的引導角色。為使民眾能更易于接觸數字典藏資源,故規劃與執行“數字典藏資源學習推廣計劃”,發展融合知識性、故事性與趣味性之主題,經教材專家設計成一系列之教材及教案,并加值制作成適合教學現場所需之數字教材資源,置在線學習網站供眾學習。同時亦展現古籍文獻與數字人文的結合成果,配合在線教材進行推廣活動,使中小學師生暨一般大眾便于使用此類珍貴數字典藏資源。“數字體驗內容與互動學習課程整合計劃”采“虛實合一”方式進行推廣,制作語文相關教學資源供教學使用,使數字體驗與課程學習完整整合,提高數字學習系列內容之廣度,進而提高教師與學生學習使用效率及意愿。以上兩個計劃期能增進民眾對日文舊籍及數字藏品的認識與近用新管道,并建立數字典藏整合推廣之模式,成為全臺公共圖書館數字典藏建置轉型的重要參考,進一步鼓勵全臺公共圖書館積極推動數典工作,讓更多民眾了解更多珍貴的古籍資料。

參考文獻:

[ 1 ] DICK W, CAREY L. The systematic design of instruction[M]. 4th ed. New York:Harper Collins,1996.

[ 2 ] ADL(2015). SCORM 2004(4th Edition)[EB/OL].[2016-02-08].http://adlnet.gov/adl-research/scorm/scorm-2004-4th-edition/.