老官山漢簡《經脈書》初探

上海中醫藥大學(上海,201203)

李海峰 張如青

老官山漢簡《經脈書》初探

上海中醫藥大學(上海,201203)

李海峰 張如青

本文將2012年出土的老官山漢簡《經脈書》已公布內容與老官山經穴髹漆木人、馬王堆經脈簡帛《足臂》、《陰陽》和《靈樞·經脈》的相關內容進行比較,認為《經脈書》與《足臂》、《陰陽》屬于《脈書》流傳體系中的不同流派,是經脈理論流傳的第一階段,《靈樞·經脈》以臟腑理論對《脈書》作了改造,屬于經脈理論流傳的第二階段,指出《經脈書》可能只是基本的、初級的醫學著作,所以流傳較廣。

經脈 漢簡 出土文獻

2012年成都老官山出土了經穴髹漆木人及716支醫簡,包括了《敝昔醫論》、《脈死候》、《六十病方》、《病源論》、《諸病癥候》、《經脈書》、《歸脈數》等醫書,據老官山漢墓的墓葬形制和遺物分析,考古人員推測其下葬年代為西漢景帝、武帝時期[1]。目前已披露了老官山《經脈書》手太陽脈和手陽明脈的內容,從這部分內容看,《經脈書》一書與馬王堆帛書《足臂十一脈灸經》、《陰陽十一脈灸經》(以下簡稱《足臂》、《陰陽》)及張家山漢簡《脈書》屬于同一類文獻。同時梁繁榮等[2]對老官山經穴髹漆木人刻繪的經脈情況作了簡略的描述。茲僅據這些已經公布的資料[1],對老官山《經脈書》作初步的探討。

行文體例的分析

《經脈書》的行文體例與《足臂》大體一致。首先,二者記敘的內容基本一致。每條脈依次敘述經脈循行路線、病癥,病癥中只有“所主病”或“其病”的內容,沒有“是動病”。其次,二者對經脈的稱呼基本一致。《經脈書》中脈名用手大(太)陽脈、手陽明脈,未見肩脈、齒脈等異名。所以,就行文體例而言,老官山《經脈書》與《足臂》、《陰陽》應當屬于同一類文獻。

據毛永森[3]考證,作為表程度“太”意的副詞,上古先有“大”字,再有“泰”,最后有“太”。《經脈書》中用“大”,《足臂》用“泰”,《靈樞·經脈》用“太”,三者可能存在內在關系。而《陰陽》中稱為巨陽、巨陰,“巨”與“泰”或“太”均無通借關系,傳世古籍中除醫書外未見巨陽、巨陰的提法,《方言》卷一:“巨,大也……齊宋之間曰巨。”[4]巨陽、巨陰的名稱可能與受戰國時期齊宋文化的影響有關,因此《陰陽》與《經脈書》、《足臂》可能來源于不同地域的傳承流派。

在行文的具體細節上,《經脈書》體現出介于《足臂》、《陰陽》之間的特色。如稱所主病癥,手太陽脈用“所主病”、手陽明脈用“其病”。“其病”與《足臂》中稱呼相同,“所主病”與《陰陽》中“其所產病”稱呼相似。又如在所主病癥后,老官山《經脈書》既不似《足臂》有“諸病此物者,皆灸×××脈”的結句,亦不似《陰陽》以“為×病”結尾。

經脈循行路線比較

《經脈書》中手太陽脈和手陽明脈的循行方向均為從手走頭,與《足臂》一致,《陰陽》中手太陽脈的循行方向是從頭走手,與《經脈書》明顯不同。在經脈循行具體路線的描述上,《經脈書》與《足臂》、《陰陽》、《靈樞·經脈》均有著很大的相似度,又存在一定的差異。

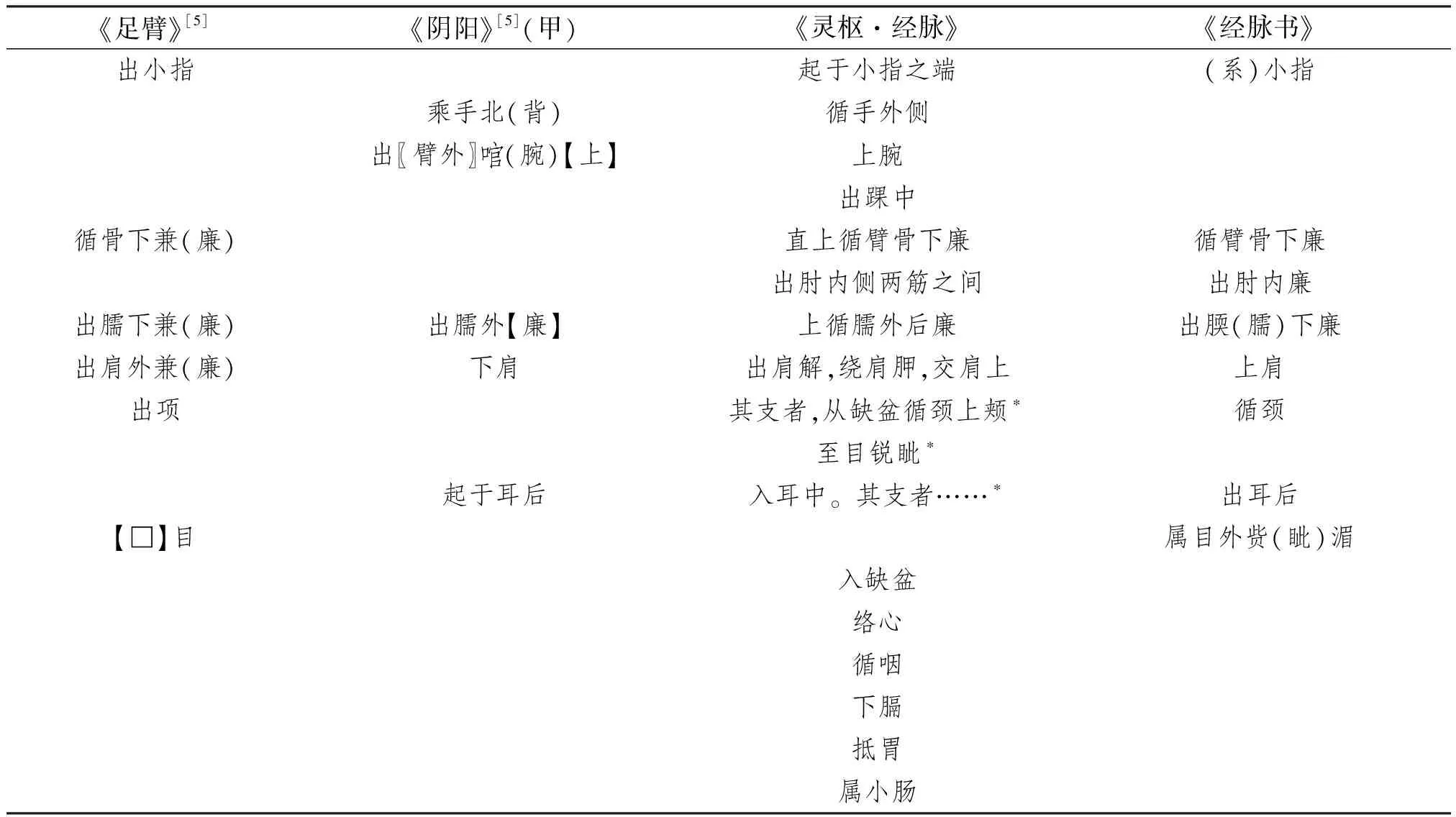

如表1所示,手太陽脈在小指至肩的循行路線,《經脈書》與《足臂》、《靈樞·經脈》一致,尤其是與《足臂》的描述幾乎完全一致。由肩至目的循行路線,《經脈書》與《靈樞·經脈》中手太陽支脈的循行路線存在較大差異:前者從頸先走耳后,卻屬目外眥;后者從頸上頰,先至目外眥,再入耳。但是,這兩種截然相反的循行路線卻均未違背《足臂》、《陰陽》的記載。這一方面說明《經脈書》與《靈樞·經脈》屬于不同的傳承流派,另一方面也提示了這二種文獻可能是在《足臂》、《陰陽》的基礎上發展而來的。但是就手太陽脈而言,《靈樞·經脈》包括了《足臂》、《陰陽》的幾乎所有信息,《經脈書》遺漏了《陰陽》中的部分信息,卻包括了《足臂》的所有信息。李建民[6]認為《足臂》、《陰陽》是《靈樞·經脈》的簡化版本。如果從簡化的角度說,《經脈書》若簡化為《足臂》,起止點等關鍵信息均未丟失;若簡化為《陰陽》,則明顯丟失了很多關鍵信息。因此,就手太陽脈而言,《經脈書》與《足臂》的關系更為密切。

表1 各書手太陽脈循行路線

注:“”內為隨文補出的可以確定的脫文;“【】”內為根據上下文例,參照他本或其他古書確切補出的在釋文中補入的文字; “*”表示支脈。

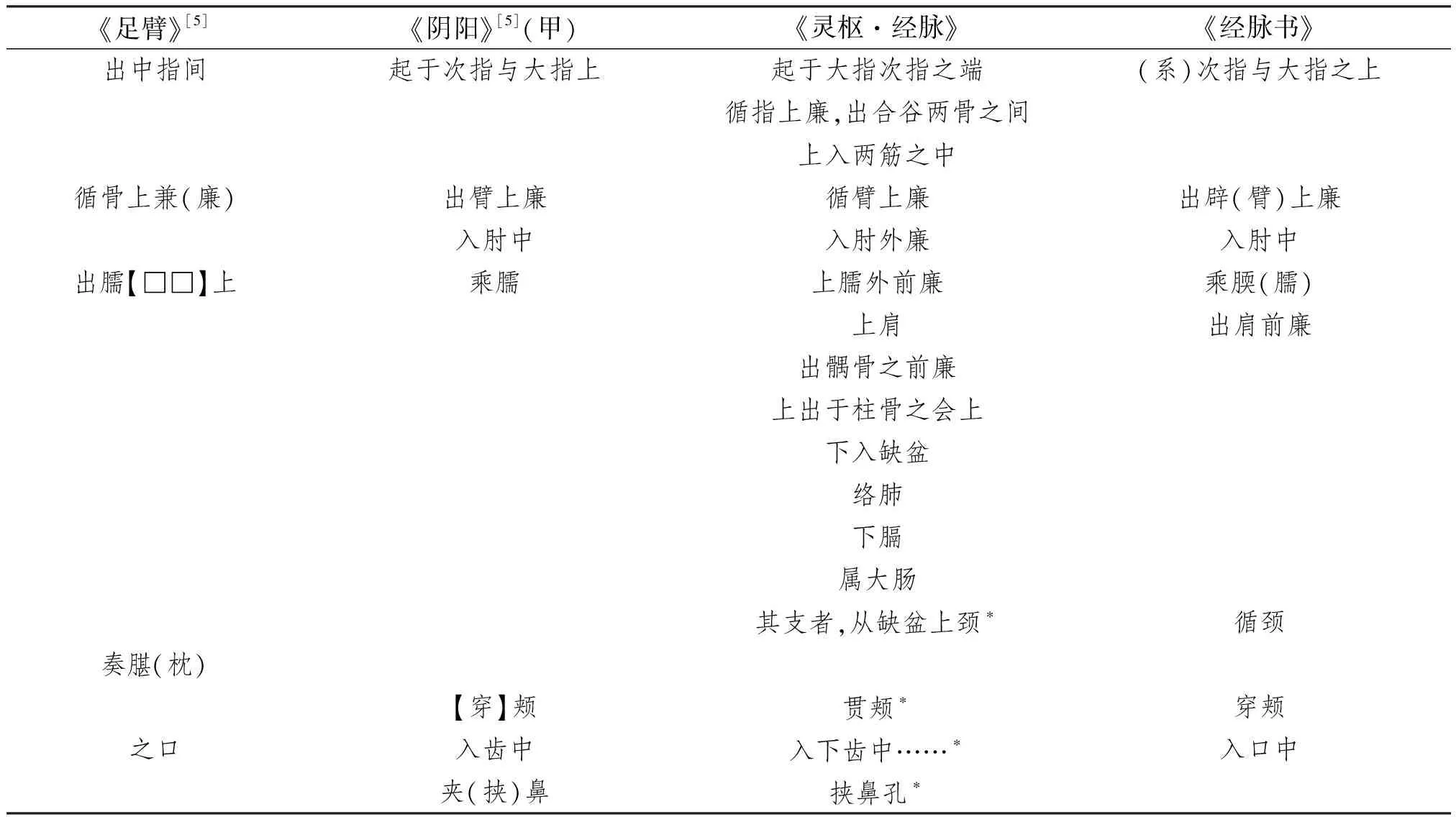

如表2所示,手陽明脈從手指至臑的循行路線,《經脈書》與《陰陽》、《靈樞·經脈》相同。其中《陰陽》中手陽明脈在手指部有支脈走于大指,與《經脈書》略有差異。在《足臂》中手陽明脈起于中指,與《經脈書》明顯不同。臂臑部的循行路線,《經脈書》與《足臂》、《陰陽》、《靈樞·經脈》大體一致。其中唯有《陰陽》與《經脈書》記載了在肘部行于肘中。由肩至鼻的路線,《經脈書》與《靈樞·經脈》的敘述較為相近,不過在《靈樞·經脈》中上頸后的經脈路線成為手陽明脈的支脈;與《足臂》中記述的路線也應該是一致的,但由“之口”變成了“入口中”;比《陰陽》中的路線少了夾鼻的內容。

表2 各書手陽明脈循行路線表

注:“*”表示支脈。

總而言之,《經脈書》中手太陽、陽明脈的循行路線雖與《足臂》、《陰陽》的記載均存在一定差異,但基本上沒有違背二者的記述,與二者可能存在著一定的學術淵源,與《靈樞·經脈》中的記載雖然存在許多一致之處,但也存在著一些明顯的相違之處,說明二者屬于不同的傳承流派。

老官山經穴髹漆木人與《經脈書》同時出土,二者之間必然存在著緊密聯系。根據梁繁榮等[2]對老官山經穴髹漆木人的描述,經穴木人上形似足陽明胃脈、足太陰脈、足厥陰脈的紅線分布與《足臂》中相應經脈的循行路線相似。特別是足厥陰脈,在《足臂》中“入脞間”,在經穴木人上則至少腹部,二者明顯相似,在《陰陽》中則至“大漬(眥)旁”,二者明顯不同。這些都提示老官山木人的紅色粗線與《足臂》的關系更為密切,這是否暗示了《經脈書》與《足臂》關系更為密切些呢?

經脈病癥分析

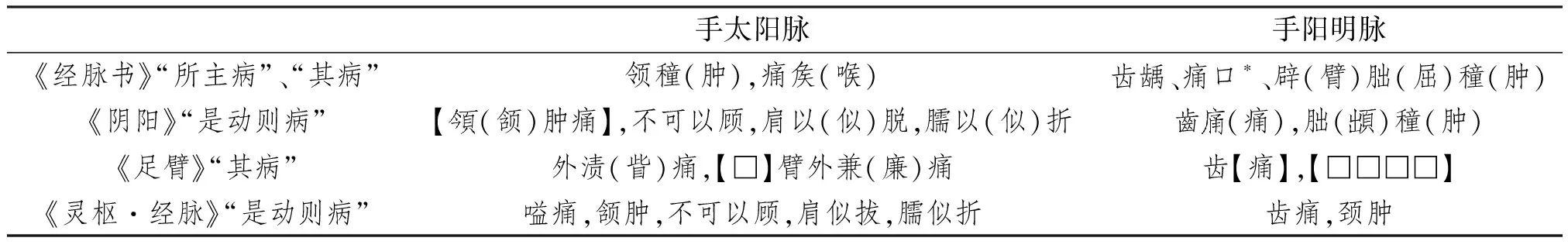

《經脈書》中手太陽脈“所主病”及手陽明脈“其病”應該與《陰陽》中“是動則病”、《足臂》中“其病”、《靈樞·經脈》中“是動則病”相關。據表3,《經脈書》與《陰陽》、《靈樞·經脈》記述的手太陽脈病癥比較相似,4種文獻所載手陽明脈所主病癥均相似。

表3 各書手太陽、手陽明脈所主病癥

注:*“痛口”不成文,疑釋文有誤。

討 論

如前所述,《經脈書》與《靈樞·經脈》可能屬于不同的傳承流派,與《足臂》、《陰陽》的淵源更為密切。

梁繁榮[2]記述了老官山經穴髹漆木人經脈情況,它標記有紅色粗線22條,此當為十一經脈,包括了分布于上肢后面的手少陽、手太陽,上肢外側的手陽明,下肢前內側的足陽明、足太陰、足厥陰,下肢外側的足少陽,下肢后面的足太陽、足少陰。其中,上肢前面(內側)兩條經脈與《靈樞·經脈》中手太陰、手厥陰、手少陰脈的循行路線均有差異。無論是從經脈總數,還是從這些經脈循行的路線看,老官山經穴髹漆木人記載的情況都與《足臂》、《陰陽》更為相近,與《靈樞·經脈》存在較大差異。如果《經脈書》反映的確是經穴木人的經脈內容,那么就進一步證明《經脈書》與《足臂》、《陰陽》淵源相近,而與《靈樞·經脈》關系較遠。

在《靈樞·經脈》中每條經脈都與臟腑相屬絡,并且屬絡臟腑的路線被認為是這條經脈的主干路線,因此《經脈書》與《足臂》、《陰陽》中部分循行路線在《靈樞·經脈》中變成了支脈。《靈樞·經脈》無論是在對十二經脈的循行路線還是其所主病癥方面,都遠遠豐富于《經脈書》、《足臂》、《陰陽》。這些都提示了《靈樞·經脈》與幾種出土經脈文獻實質上屬于不同的學術體系,《靈樞·經脈》成書應當晚于出土經脈文獻。這也提示經脈理論的發展實際存在兩個階段:第一個階段以《經脈書》、《足臂》、《陰陽》等為代表,以經脈體表路線及其所主病癥為主要內容,可以將它們統稱為《脈書》;第二階段以《靈樞·經脈》為代表,它將中醫經脈理論的內容固定下來,在以臟腑為中心的理論指導下對《經脈書》進行了改造。從《經脈書》、《足臂》、《陰陽》與《靈樞·經脈》的內容存在互相不能包容的情況看,這幾種出土文獻應該都不是《靈樞·經脈》的簡化版本。

《經脈書》總體的行文體例與《足臂》一致,記述的循行路線與《足臂》所述更為貼近,提示《經脈書》與《足臂》在淵源關系上更為密切。但《經脈書》記述的經脈循行路線又包含了部分《陰陽》的內容,記述的經脈病癥與《陰陽》“所產病”的內容更為相近,說明即使二者屬于同一傳承流派,其中也存在不同的傳承版本,同時也說明《足臂》、《經脈書》與《陰陽》這兩大類流傳派別之間存在不斷的交流,它們不斷吸收對方的內容,補充新的臨床認識。經脈理論這種發展變化的過程在《靈樞經》成書后,漸漸停止,在理論上歸于統一、固定。《靈樞經》、《脈經》、《太素》、《千金要方》等書中記載的經脈循行路線和所主病癥已經基本相同,趙京生認為自《內經》以后,經脈病證實際處于凝固狀態[7]。

據馬王堆帛書整理小組所述,《足臂》、《陰陽》等5種醫書字體近篆,抄寫年代大約在秦漢之際[8]。張家山漢墓的年代據墓中歷譜推斷為西漢呂后二年或其后不久[9]。老官山經穴髹漆木人及醫簡,據其墓葬形制和遺物分析,其年代推測在西漢景帝、武帝時期[1]。這些出土經脈文獻的抄寫年代基本都在漢代的早期,似乎說明在武帝時期經脈理論應該還沒有完成發展成熟的過程。然而,《經脈書》以及《足臂》、《陰陽》等經脈文獻并不能完全反映出當時經脈理論的發展狀況。老官山經穴髹漆木人除刻繪了十一經脈外,還有一些白線可能與帶脈、任脈相似,還有許多白線尚不清楚其含義,另外木人上描繪了119個腧穴。老官山漢墓中同時出土的《歸脈數》,系對疾病治療的具體取經灸治痏數的記載,這些都反映出其時經脈理論已經相對成熟,但尚未完成以臟腑理論對經脈學說的改造。一般根據《漢書·藝文志》中有《黃帝內經》十八卷的記載,《漢志》又是本于劉向《七略》,認為《內經》成書于西漢中晚期。如果當時《靈樞·經脈》已經成篇,那么中醫經脈理論的定型和成熟時期應該就在漢武帝之后的一兩百年間。

從老官山與馬王堆、張家山出土文獻和文物的差異,說明經脈理論的流傳在當時存在著不同的途徑。《經脈書》、《足臂》、《陰陽》一類的經脈文獻可能只記載了經脈理論最基本的、最初級的內容,因為它們除了可以指導醫療外,還可以指導導引行氣等,所以流傳范圍最為廣泛。經穴木人及《歸脈數》等屬于較為高深的醫學內容,則只在較小的范圍內傳承。《史記·扁鵲倉公列傳》中記載長桑君授扁鵲得禁方時語:“我有禁方,年老,欲傳與公,公毋泄。”顯然禁方只在較小范圍內流傳。倉公得授公乘陽慶醫術時,公乘陽慶“使意盡去其故方,更悉以禁方予之”,《素問·金匱真言論》 “非其人勿教,非其真勿授”,都表達了相同的意思。

由于《經脈書》等老官山漢簡內容并未完全公布,本文僅是管中窺豹,其中不免存在不足與錯誤,希冀將來能夠借助新公布的資料而糾錯補缺。

[1] 成都文物考古研究所,荊州文物保護中心.成都市天回鎮老官山漢墓[J].考古,2014,(7):59- 70.

[2] 梁繁榮,曾芳,周興蘭,等. 成都老官山出土經穴髹漆人像初探[J].中國針灸,2015,35(1):91- 93.

[3] 毛永森.“大”、“泰”、“太”字辨析[J].青海醫學院學報,1993,14(2):121.

[4] 錢繹.方言箋疏(爾雅廣雅方言釋名清疏四種合刊)[M].上海:上海古籍出版社,1989:799.

[5] 裘錫圭.長沙馬王堆漢墓集成[M].北京:中華書局,2014.

[6] 李建民.發現古脈——中國古典醫學與數術身體觀[M].北京:社會科學文獻出版社,2007:35.

[7] 趙京生.陽經五官病候及治療用穴分析——兼論經脈病候與腧穴主治關系[J].針刺研究,2007,32(6):411- 418.

[8] 馬王堆帛書整理小組.馬王堆漢墓帛書——五十二病方[M].北京:文物出版社,1979:141- 178.

[9] 張家山二四七號漢墓竹簡整理小組.張家山漢墓竹簡[M].北京:文物出版社,2006:1.

Exploration on Han Slips of Jing Mai Shu from Laoguanshan

LI Hai-feng, ZHANG Ru-qing

(Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 201203, China)

This paper is to compare public content on Han slips ofJingMaiShu, unearthed in Laoguanshan in 2012, with relative contents on silk manuscripts of painting wooden idol by meridians and acupionts in Laoguanshan,ZuBi,YinYangin Mawangdui andJing-maiChapterinLingShu. It is considered that there have existed different scholars developed fromMaiShutoJingMaiShu,ZuBi, andYinYang. And this would be first stage of inheritance of theories on meridians and channels. In theJing-maiChapterinLingShu, the theories have been renovated into the second stage of inheritance, which refers thatJingMaiShucould be widely spread for being one basic, elementary medicinal works.

meridians and channels; bamboo slips of the Han dynasty; unearthed literature

上海市進一步加快中醫藥事業發展三年行動計劃(2014年- 2016年)(編號:ZY3-RCPY- 3- 1045);上海中醫藥大學預算內項目(編號:2015YSN63)

R224

A

1006- 4737(2016)06- 0003- 05

2016- 06- 12)