尚志鈞輯本《新修本草》學術成就初探

中國中醫科學院中國醫史文獻研究所(北京,100700)

解博文 萬 芳△

·高校園地·

尚志鈞輯本《新修本草》學術成就初探

中國中醫科學院中國醫史文獻研究所(北京,100700)

解博文 萬 芳△

《新修本草》是我國第一部由官方組織修訂的大型本草著作,其內容豐富,對后世本草著作影響深遠,歷代本草著作多收錄其條文。其原書自宋以來已亡佚,歷代亦未見其完整輯本傳世,但原文散見于后世本草著作之中,敦煌出土文獻中幸得殘本,為成功輯佚該書提供了可靠的素材。今對尚志鈞先生輯本唐·《新修本草》進行剖析,以期能初步探究尚輯本的學術成就,為本草輯佚學術研究以及臨床工作提供借鑒。

尚志鈞 新修本草 輯佚 學術價值

尚志鈞(1918- 2008年)先生為我國當代著名本草文獻輯佚大家,一生共輯復本草文獻著作19部,發表學術論文268篇[1],輯著如《吳普本草》、《名醫別錄》、唐·《新修本草》、《本草拾遺》、《日華子本草》、《本草圖經》等本草文獻,其中唐·《新修本草》為代表性學術著作。

《新修本草》由唐·蘇敬等編撰,為我國第一部官方統一組織編寫的本草文獻,其成書時間通常認為是唐顯慶四年(659年),但宋興在“《新修本草》修撰年代探疑”一文提出該書成書于“永徽”而非“顯慶”之說[2]。《新修本草》載藥850種[3](尚輯本載藥853種,關于此點,后文有詳細說明),不僅包含《神農本草經》(下簡稱《本經》)、《名醫別錄》(下簡稱《別錄》)兩部本草著作的內容,還囊括了《本草經集注》等內容。

《新修本草》的成書標志著我國藥物學向前推進了一大步,該書較為系統地總結了唐以前的本草學成就,在編寫的過程中重視“《本經》雖闕,有驗必書,《別錄》雖存,稽之必正”。該書繼承了唐以前本草著作的編寫風格,對《本經》文字,留其原貌,不隨意竄改;其次,官方組織人員廣泛收集各地用藥經驗和新增藥物,并大范圍征集本草文獻,應用于修訂既往本草文獻。該書頒行后得到了廣泛的傳播,是中藥發展史上一次成功的總結,對其后的本草著作影響深遠,意義重大。

梳理《新修本草》內容,對研究唐及唐以前中醫藥的發展狀態有著極其重要的意義,對于從本草學術史的角度探討唐代中醫藥海外傳播乃至文化的交流考證提供了線索和參考,并可挖掘出對臨床具有指導意義的中醫藥素材,惜其原本已亡佚。尚老自新中國成立后便開始從事《新修本草》輯復工作[3],多以現存最早版本為底本,如吐魯番出土的《本草經集注》殘卷,但因早期本子多為殘卷,其他文字內容,便以敦煌出土文獻《新修本草》殘卷為底本[3]。同時,還引用多書為校本之用。歷時30余載,至1981年正式出版。今筆者嘗試以尚志鈞輯本《新修本草》為例,分析尚輯本學術價值。

尚輯本《新修本草》,填補了《新修本草》輯佚的空白。在尚志鈞先生之前雖有清末李夢瑩,近人范行準,日本學者中尾萬三等也嘗試輯復《新修本草》,但或中途停止,或輯復部分內容,均未能輯復全本。在這一點上,尚老的工作屬于突破性的。

尚輯本《新修本草》文獻引用情況

輯復《新修本草》共引書35種。其中本草文獻14種:《西陲古方技書殘卷匯編》1952年羅福頤影抄本,引用內容為《本草經集注》、《新修本草》;《本草經集注》1955年群聯出版社影印本;《新修本草》,包括1936年日武田長兵衛用珂羅版復制刊印本、1955年群聯出版社影印本2個版本;《經史證類大全本草》明萬歷五年(1577年)宣郡王大獻尚義堂刊刻本;《經史證類大觀本草》,包括日本安永四年(1775年)望草玄據元大德六年宗文書院刊刻本翻刻本、清光緒三十年(1904年)武昌柯逢時影宋本重刊本2個不同的版本;《重修政和經史證類備用本草》,包括1921- 1929年商務印書館(下簡稱商務版)縮印金太和刊本、1957年人衛(指人民衛生出版社,下同)版影印金刻孤本、明成化四年(1468年)山東巡撫原杰據晦明軒刻本翻刻本、明萬歷十五年(1587年)經廠翻刻本4個不同版本;《圖經衍義》1924年上海涵芬樓影印正統藏本;《本草品匯精要》1936年商務版鉛印本;《本草綱目》1957年人衛影印本;《本草經疏》清光緒十七年(1891年)仲東池陽周學海刊《周氏醫學叢書》初集本;《本草疏證》1959年上海科學技術出版社(下簡稱上海科技)影印本;《本草續疏》1959年上海科技影印本;《本草經解要》1957年上海科技影印本;《本草逢原》1959年上海科技影印本。

明清時期《本經》輯注文獻7種:盧復本《神農本草經》日本寬政十一年(1799年)新鐫刻本;孫馮翼本 《神農本草經》清嘉慶四年(1799年)陽湖《孫氏刻問經堂叢書》本;孫星衍本《神農本草經》1955年商務影印本;顧觀光本《神農本草經》1955年人衛據武陵山人遺書本影印本;黃奭本《神農本草經》清光緒十九年(1893年)黃奭輯刻《漢學堂叢書》子史鉤沉本;周學海本《神農本草經》清光緒十七年(1891年)仲秋池陽周學海刊《周氏醫學叢書》初集本;徐大椿《神農本草經百種錄》1956年人衛影印本。

醫方文獻2種:《備急千金要方》1955年人衛據江戶醫學館影北宋本影印本;《千金翼方》1955年人衛影印本。

非醫書文獻7種:《藝文類聚》1959年中華書局影印宋紹興本;清《植物名實圖考長編》1959年商務館版重影印本; 《初學記》孔氏三十有三萬卷堂藏版刻本; 《太平御覽》上海涵芬樓影印宋本;《錦繡萬花谷前集》明嘉靖十四年(1535年)徽藩刊本;《古今圖書集成·博物匯編》1934年中華書局影印本(引用包括其中的《草木典》、《禽蟲典》、《食貨典》);《北堂書鈔》清光緒十四年(1888年)南海孔廣陶校注本。

日本學者著文獻5種:深江輔仁《本草和名》日本古典全集刊行會影印本;源順《和名類聚鈔》日本元和三年(1617年)鐫板刻本;丹波康賴《醫心方》1955年人衛版影印本;森立之本《神農本草經》1957年上海衛生出版社影印本;狩谷望之本《神農本草經》澀江籍齋訂抄本。

從以上諸多引書可見尚老在《新修本草》的輯復過程中,涉獵之廣,引用之多,不僅引用不同種類的著作,同時也注重同一書不同版本的比對,體現了其嚴謹的治學態度。

尚輯本《新修本草》藥物情況

全書共20卷(為原書本草卷,另藥圖及圖經部分亡佚),載藥853種,原書850種,因496條“石蜜”與583條“石蜜”二者同名異物,有名無用類中736條“北荇華”與795條“領灰”,是從《千金翼方》補入,故增上3條[3]。

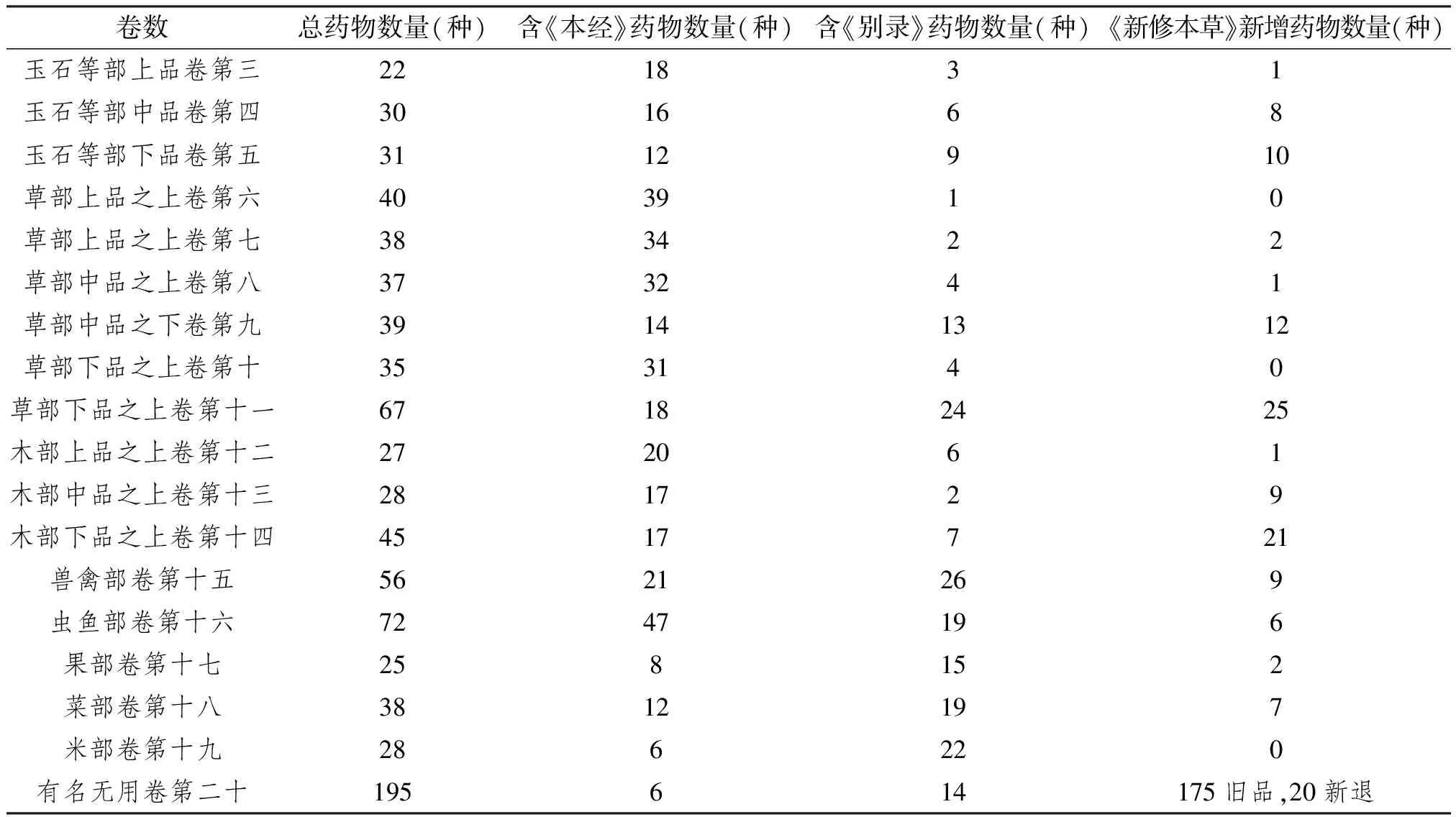

尚輯本《新修本草》在藥物及體例上仍沿用現存目錄殘卷上所記載的方式,全書共20卷,其中包括第20卷有名無用類,此卷藥物共有195種,包含《本經》6種,《別錄》14種,此20種藥物為陶弘景所不識,即在陶弘景時代,此20位藥物已經無人能辨別其實物為何,故只留其功效內容,而不能確定其具體為何種藥材。其余175藥為后世醫家所不能識辨之藥。具體情況如下表1示。

尚輯本《新修本草》 的學術價值

尚輯本《新修本草》為全面系統地研究本草發展史提供了方便。在尚輯本《新修本草》輯復前,尚未見唐及唐以前歷代的全本本草文獻著作傳世,《新修本草》因其所處的特定歷史時期,成為了本草文獻發展史上承上啟下的著作。而尚老輯復《新修本草》,使得研究《新修本草》以及唐以前本草文獻的狀況成為可能,也為梳理本草文獻發展史提供了極大的便利。

表1 尚輯本《新修本草》藥物數量總體分布情況表

尚輯本《新修本草》的輯復,有助于校正后世本草文獻。明代著名本草學家李時珍所編撰的《本草綱目》中就有很多內容轉引自《新修本草》,但其引用有關《新修本草》的內容歷經傳抄、復刊等出現了很多的錯誤內容,現以尚輯本與之核對則可達到正本清源的作用,更是避免了很多錯誤信息的流傳。如:《本草綱目》卷一“神農本草經名例”下注云:“張茂先輩,逸民皇甫士安。”根據核對史料以及人物名實,則應為“張茂先、裴逸民、皇甫士安”;卷一“名醫別錄”條及“陶隱居名醫別錄合藥分劑”條所記載的條文,經校對后發現,為《本草經集注》的內容,而非出自《名醫別錄》;卷二十三“豆蔻”條,其出處經校對一共有三:“下氣止霍亂”出于《開寶本草》,“一切冷氣”出于《藥性論》,“消酒毒”出自于《日華子本草》。《本草綱目》多處存在此類錯誤,均可參照尚輯本予以更正。

尚老在輯復《新修本草》時對于原文中出現的誤字、脫字的考證方面做了許多工作。如磁石條“頸核喉痛”一句,1955年群聯出版社影印出版的《新修本草》中作“頸核唯痛”,將其中的“喉”誤認成“唯”,尚老通過比對《千金翼方》及《證類本草》的相關內容予以改正,更合醫理;又如玄石條“生太山之陽”,群聯出版社影印出版的《新修本草》中作“生山陽”,尚老根據比對《千金翼方》及《證類本草》的相關內容予以改正[3];麥門冬條[3]“胃絡脈絕”,《太平御覽》中脫“絡”字,《本經疏證》中“脈”作“血”,尚老均校勘諸本,將其一一改正。類似此類情況頗多,而尚老均在其所輯《新修本草》中予以修訂。

討 論

尚輯本《新修本草》多方面體現了尚老嚴謹治學及其學術成就。筆者在學習的過程中,發現還有一些問題有待于進一步推敲,如尚輯本《新修本草》增加了原書所沒有的諸病通用藥[3],此為尚老根據《證類本草》加入其中,雖為臨床藥物使用提供了便利,但原書并無此,有畫蛇添足之嫌。另,尚輯本《新修本草》也存在一些可商榷之處,如:第14頁“梁陶隱居·序”中“軒轅以前,大字未傳”的“大”字,據《證類本草》當為“文”,于文理也更加符合;“本草玉石下部”第五卷“煅灶灰”條,主“主癥瘕堅積”,據《證類本草》及《本草綱目》相關條文,當為“主癥瘕堅積”,更為妥當,此字據中醫疾病病名判定疑為別字。

本草輯佚乃至中醫古籍輯佚的工作,自新中國成立以來涉獵者屈指可數,雖有相關論文發表,但系統研究中醫古籍輯佚的學術著作甚少,僅馬繼興老與尚志鈞老等學者取得了令人欽佩的成績。究其原因,與輯佚工作至今尚未引起足夠的重視,輯佚研究工作需要廣博的知識背景,研究周期漫長有關。筆者認為,對中醫古籍輯佚于中醫藥的傳承與發展的重要作用應予以充分的重視,繼承與弘揚中醫學術,相關的專業人才培養也是至關重要的,希望學術界對此提高關注度。

[1] 任何.尚志鈞《本草人生》評介[J].中醫藥臨床雜志.2008,20(1):8.

[2] 宋興.《唐本草》修撰年代探疑[J].成都中醫學院學報,1993,16(3):6.

[3] 尚志鈞.《唐新修本草》[M].安徽:安徽科學技術出版社,1981:12,15,118,151.

中國中醫科學院基本科研業務費自主選題項目“古佚方書馬繼興基礎文本手稿整理研究”(編號:院本級第八批ZZ0808017)

R281.3

A

1006- 4737(2016)06- 0061- 04

2016- 07- 01)

△通訊作者