飛蛾撲火 非死不止

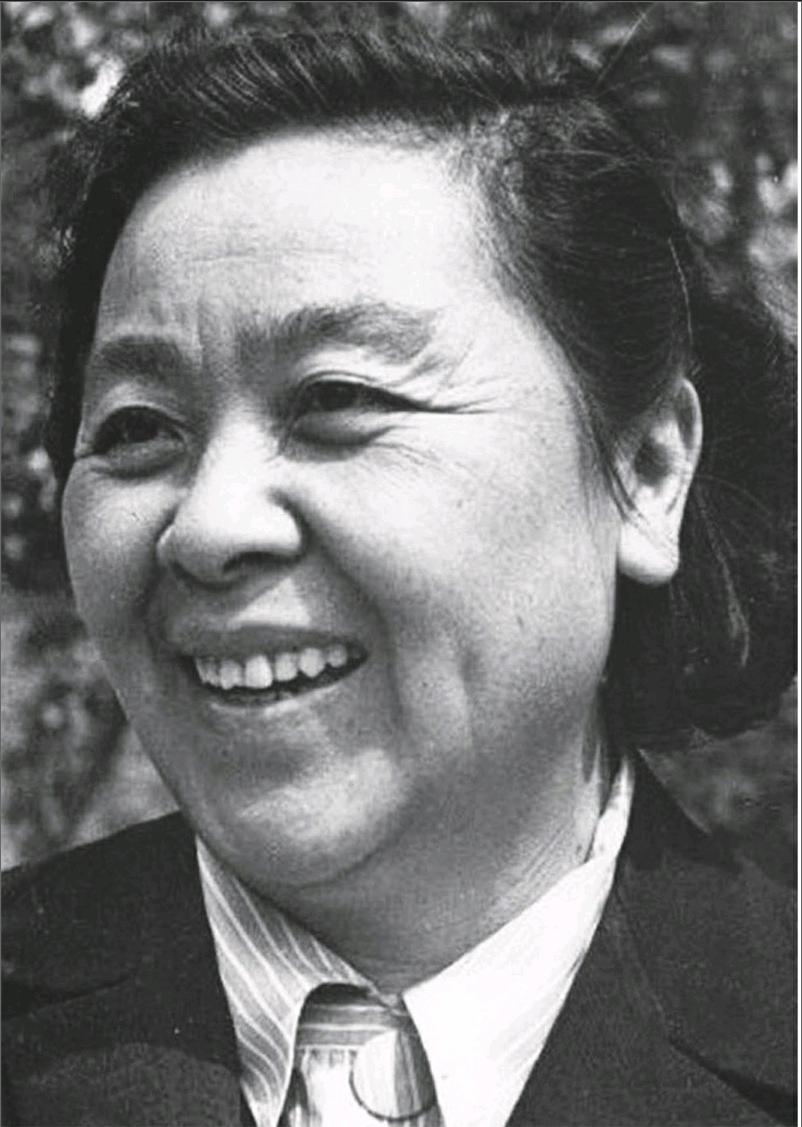

現(xiàn)代著名女作家丁玲一生兩度入獄、幾番沉浮的坎坷經(jīng)歷令人扼腕唏噓。除了寫作,伴隨和交織丁玲一生的則是帶給她歡欣與愁苦、幸福與磨難的四次婚戀情感。瞿秋白曾評價丁玲:“冰之是飛蛾撲火,非死不止。”這句話,既概括了丁玲的過去,也預(yù)示了丁玲的一生。

1904年10月12日,丁玲出生在湖南臨澧農(nóng)村的一個姓蔣的大戶人家。1908年,丁玲父親病逝,家道敗落,年僅4歲的她與母親相依為命。1922年,丁玲為解除家中早已包辦與表兄的婚姻關(guān)系,逃婚和好友王劍虹來到上海,在平民女子學(xué)校就讀。不久經(jīng)瞿秋白介紹,丁玲在上海大學(xué)中國文學(xué)系旁聽。1924年,與瞿秋白結(jié)婚不到一年的王劍虹病逝,此后丁玲告別上海,獨闖北京。

“那時我們真太小,我們像一切小孩般好像用愛情做游戲”

來到北京,丁玲原本想上大學(xué),學(xué)習(xí)文學(xué),但一時進不了,她便進了一所私立的美術(shù)學(xué)校學(xué)習(xí),準(zhǔn)備報考美術(shù)院校。其間,丁玲偶爾也去北京大學(xué)旁聽文學(xué)課。經(jīng)友人介紹,丁玲住進了辟才胡同的一所小公寓。在這期間,丁玲遇見了胡也頻,也認(rèn)識了同為湘西老鄉(xiāng)的沈從文。

辟才胡同位于太平橋大街東側(cè),改造后的胡同早已沒了當(dāng)年的舊影,更不用說丁玲當(dāng)年居住過的小公寓了。沈從文在他的文章中曾經(jīng)描述過,他與胡也頻第一次到丁玲住所時看到的情況,“看見那房子里的一切都同我們住處差不多,床是硬木板子的床,地是濕濕的發(fā)霉發(fā)臭的地,墻上有許多破破爛爛的報紙,窗紙上畫了許多人頭,便很覺得稀奇,以為一個女子住到這樣房子里,不害病,不頭痛,還能很從容地坐在一個小小的條桌旁邊寫字看書,真是一個了不起的人物”。也許就是丁玲身上這種從容的氣質(zhì),深深地吸引了胡也頻,胡也頻開始追求丁玲。

此時丁玲學(xué)業(yè)毫無著落,生活迷茫而又窘迫,所以并沒有理會胡也頻的追求。丁玲眼看北京的生活毫無希望,于是返回了湖南老家。胡也頻聞訊后,向朋友借錢追了過去,風(fēng)塵仆仆地敲開丁玲的家門。

據(jù)丁玲自己說,“我是一個要自由的人。但那時為環(huán)境所拘,只得和胡也頻作伴回北平。本擬到北平后即分手,但卻遭到友人誤解和異議。我一生氣,就說同居就同居吧。”那一年丁玲21歲。于是1925年秋,丁玲和胡也頻在香山腳下一個小村落同居了。關(guān)于這段感情,丁玲自己的評說是:“我不否認(rèn),我是愛他的,不過我們開始,那時我們真太小,我們像一切小孩般好像用愛情做游戲,我們造做出一些苦惱,我們非常高興的就玩在一起了。”

“在我整個一生中,這是我第一次愛過的男人。”

入冬后他們搬回到城里,之后,又搬到了沙灘漢花園,這是一棟“與北大紅樓隔河、并排、極不相稱的小樓”。漢花園這個地名現(xiàn)在已經(jīng)沒有了,查詢資料顯示,漢花園位于原北京大學(xué)的南側(cè)。

這段時期丁玲看了一部電影《空谷蘭》后,萌生了做電影明星的想法,但終因性格與電影圈潛規(guī)則的現(xiàn)實格格不入而未果。于是她含憤寫出了處女作《夢珂》,這是關(guān)于一個敏感和幼稚的年輕女孩成為一名電影明星受腐敗的社會欺騙的故事。1927年底發(fā)表于《小說月報》。同年冬天,丁玲又創(chuàng)作了《莎菲女士的日記》,深刻地表現(xiàn)了五四運動后覺醒的知識青年的痛苦與追求。報刊上驚呼“好似在這死寂的文壇上,拋下一顆炸彈一樣,大家都不免為她的天才所震驚了”。

值得一提的是,在漢花園的公寓丁玲結(jié)識了馮雪峰。當(dāng)時年輕的丁玲和胡也頻、沈從文都想赴日留學(xué),為了學(xué)習(xí)日語,找了個老師,這位老師就是當(dāng)時在北大自修日語的馮雪峰。后來,丁玲在與美國作家斯諾夫人一次談話中,她深情地說:“一個朋友的朋友開始來到我們家里,他也是一個詩人。他長得很丑,甚至比胡也頻還窮。但是在我們的許多朋友當(dāng)中,我認(rèn)為這個人在文學(xué)方面特別有才能。我們在一起談了很多。在我整個一生中,這是我第一次愛過的男人。”

1928年,馮雪峰離開北京到上海,丁玲不顧一切追到上海,緊跟著胡也頻也追到了上海。面對兩個男人,丁玲大膽地提出要和兩個男人共同生活,于是三人直奔杭州,真的在西湖邊共同生活了一段日子。結(jié)果胡也頻堅持不住,返回上海,找到了好友沈從文。沈從文勸他不要輕易放棄心中所愛,胡也頻隔日重返杭州,他的堅定終于挽回了丁玲飄搖的心。最終,馮雪峰理智地選擇了離開。丁玲心如刀絞地看著馮雪峰離去,這段驚世駭俗的三人行愛情告一段落。

“最后悔的一段感情是馮達。”

1931年2月7日,年僅29歲的胡也頻被槍決。凄厲的槍聲震撼了中國,也擊碎了丁玲最初的愛情。胡也頻犧牲后,史沫特萊采訪丁玲,需要一個翻譯,這個翻譯就是26歲的馮達。馮達常去看望丁玲,陪伴身心疲憊的丁玲度過難熬的日子,1931年11月,他們同居了。晚年丁玲回憶說,她最紀(jì)念的人是胡也頻,最懷念的人是馮雪峰,最后悔的一段感情是馮達。

1932年3月,在嚴(yán)酷的白色恐怖下,丁玲加入中國共產(chǎn)黨。1933年5月14日被國民黨特務(wù)秘密綁架,對于丁玲來說,這次被捕是一段復(fù)雜而痛苦的回憶,她一口咬定是丈夫馮達出賣了自己。當(dāng)時宋慶齡、蔡元培、魯迅、羅曼·羅蘭等國內(nèi)外知名人士發(fā)起成立了“營救會”。左聯(lián)負(fù)責(zé)人馮雪峰,還把他和丁玲之間的一些信件和丁玲的“遺稿”編輯為《不算情書》發(fā)表在雜志上,既是紀(jì)念,也是為營救丁玲而造聲勢。1936年9月,在地下黨的營救下,丁玲終于逃出南京,馮雪峰派人將丁玲送往延安。從此以后,丁玲決然地離開馮達,從此再未見面。

“如果沒有他,

我是不可能活到今天的。”

1936年11月,丁玲經(jīng)西安到達當(dāng)時中共中央所在地陜北保安縣。毛澤東作詞《臨江仙》贈予丁玲,詞中贊丁玲為“昨日文小姐,今日武將軍。”

1937年6月,延安文藝界紀(jì)念高爾基逝世一周年,舉辦了一場大型的文藝晚會,臺上一個年輕小伙子引起了她的注意。1942年,38歲的丁玲與25歲的陳明在人們的嘲諷和挖苦聲中正式結(jié)婚。他們沒有舉行婚禮,也沒有請客吃飯。面對鋪天蓋地的閑言碎語,她對陳明說:“隨他們說去,讓他們說上幾年,還能說幾十年?”

1949年6月,丁玲再次來到北京。起先是住在東單東總布胡同22號(新門牌53號),這是一個大宅院,當(dāng)時既是中國文聯(lián)和中國文協(xié)的機關(guān)辦公地,也兼作一些作家和領(lǐng)導(dǎo)同志的宿舍。22號最里面一進是樓房,丁玲一家住樓上西南面的兩間。

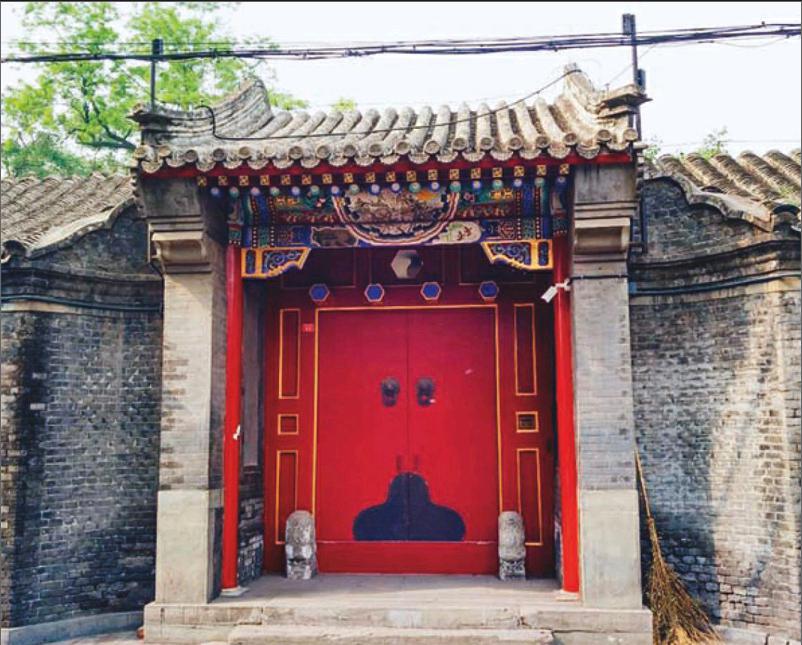

1949年冬,丁玲將與她分別多年的母親接到北京。1951年春,組織上給丁玲在多福巷16號分配了一個小四合院居住。多福巷在王府井大街北段路東。1957年夏,丁玲與胡也頻的兒子,在蘇聯(lián)留學(xué)的蔣祖林回國度假。蔣祖林曾詳細描寫過這所房子,“多福巷16號是一所典型的方方正正的住家四合院,是公家的房子。北屋西邊的一間是媽媽的書房,另兩間打通成一大間是客廳。西廂是臥室。東廂的三間中,有兩間打通為一大間是餐廳,房內(nèi)放了一套沙發(fā),也可以作會客用,另一小間空著。南屋的幾間中,夏更起(勤務(wù)員)與王姐(女工)各住一間。北屋西邊的耳房用作廚房和暖氣鍋爐房,東邊的耳房我住,我出國前就住在這里,這次回來仍住在這里。”

住在多福巷16號的那段時光,可能是丁玲與陳明生活中最安寧、快樂的時期。1952年,丁玲的小說《太陽照在桑干河上》獲蘇聯(lián)政府授予的斯大林文藝獎,她成為了國際知名作家。然而1955年,丁玲卻被錯誤地打成右派。1958年,丁玲被下放到東北與陳明一起勞動改造。

1979年丁玲獲得平反,回到北京。最初丁玲住在文化部和平里招待所,后來又搬入了友誼賓館東北區(qū)一套普通的客房里。丁玲在北京的最后居所是復(fù)興門外大街22號樓,這是一棟高級公寓,丁玲戲稱他們家在“九重天”上。

之后,丁玲又陸續(xù)寫出了《魍魎世界》等100萬字的作品。對于陳明,丁玲晚年曾說:“如果沒有他,我是不可能活到今天的;如果沒有他,我即使能活到今天,也是不可能繼續(xù)寫出作品來的。”1984年,丁玲徹底平反。1986年,82歲的丁玲走完了她不平凡的一生。