新疆地區縣(市)地震應急能力指標體系的建立與區域差異初探1

劉 軍 蘇桂武 孫甲寧 宋立軍鄧 硯 齊文華 譚 明

?

新疆地區縣(市)地震應急能力指標體系的建立與區域差異初探1

劉 軍1)蘇桂武2)孫甲寧1)宋立軍1)鄧 硯2)齊文華2)譚 明1)

1)新疆維吾爾自治區地震局,烏魯木齊 830011 2)中國地震局地質研究所,北京 100029

從新疆地區地震活動性、災害背景及區域協同聯動應急模式出發,在遵循科學性、系統優化和可操作性及區域特性等原則的基礎上,采用層次分析法建立了縣級行政單元的地震應急能力評價指標體系;繼而建立了基于基礎設施條件、基礎人力物力財力、(縣級)專項能力和專項經驗及基礎環境背景4個一類指標集的縣(市)絕對地震應急能力綜合評價模型,并根據新疆地區4類人員問卷調查資料,計算和分析了樣本支持條件下各指標的權重及結果,將其應用在新疆地區縣(市)地震應急能力等級劃分中。結果表明,地震應急能力的空間分布格局的產生與區域經濟發展水平和地理位置等方面所具備的優勢是相適應的,安居富民工程對提升區域地震應急能力發揮了重要作用,少數民族聚集區應急能力有待加強,寒旱、高海拔地區等特殊地理因素影響不可忽視。

地震應急能力 指標體系 新疆 區域差異

引言

新疆地震活動分布廣、頻度高、災害損失嚴重,是當前地震災害最為活躍、社會關注度最高的地區之一。隨著西部大開發戰略的實施,新疆社會、經濟將發展更快,城市重大建設工程、生命線工程及基礎設施條件大幅提升,在新疆這樣一個多震的地區,一旦發生破壞性地震,其損失將更為嚴重。當前我國的行政管理體系中,縣(市)級政府是開展地震應急工作的基本單元。提高新疆地區地震應急業務的水平是關系到新疆地震應急工作成敗的核心要務(鄧硯等,2010)。

近年來,新疆地區各縣(市)分別遭受到不同大小的地震災害,各縣(市)結合自身特點開展了地震應急能力建設工作。然而,新疆經濟社會發展相對不平衡及各地區遭受的地震災害各異,各縣(市)的地震應急能力發展嚴重不對稱,特別是在當前國家“一帶一路”的戰略部署下,建立一套適用于新疆地區各縣(市)地震應急水平的評價指標,輔助地方政府科學地認識到本地區在地震應急能力建設中存在的不足并明確改進的方向,采取有效的措施和對策提升應對自然災害的能力日益成為亟待解決的問題。可見,新疆地區縣(市)基礎應急救援能力評價體系的建立與研究對應對地震災害、提升防震減災能力具有非常現實的意義。

1 新疆地區縣(市)地震應急能力評價指標體系的建立

縣(市)地震應急能力評價體系是一項涉及4類影響因子的復雜系統,評價指標的關系錯綜復雜。評價指標集的選取是應急能力評價體系建立的基礎與關鍵(韓穎等,2011),選取過程的科學性及原則極大地影響著區域地震應急能力評價指標體系的可操作性和準確性(楊天青等,2016)。新疆地區縣(市)地震應急能力評價指標選取主要考慮代表性、全面性、可操作性、可擴展性及區域性等5個方面。

1.1 方法設計

本調查采用層次分析法和問卷調查與訪談相結合的方式展開。在進行新疆地區縣(市)地震應急能力評價時,首先需要確定調查主體,本項研究將調查對象劃分為地震行業科技工作者、地震系統領導干部、地震基層工作者和地震應急協同聯動成員4類群體。再結合中國地震應急管理的特點及相關法律法規、前人大量的工作積累和新疆地區的客觀情況,將地震應急能力指標體系設計為兩級,分別為4個一級指標和47個二級指標。隨后結合層次分析法的基本原理,建立了本次專家調查問卷,對影響新疆地區地震應急能力評價因子進行了調研。最后對指標的重要性進行甄別和判斷,針對上述4類人群的調查結果進行指標差異性分析(高娜等,2014)。

1.1.1 層次分析法

層次分析法的基本思路是根據AHP法的原理(崔淑華等,2007)確定指標權重,可概括為建立遞階層次結構、建立兩兩比較的判斷矩陣及計算權向量并做一致性檢驗3個步驟。新疆縣(市)地震應急能力評價指標體系為2級,分別為4個一級指標和47個二級指標。分別將一級和二級指標中各指標之間的相對重要性進行比較,根據專家的打分將關聯要素按照重要程度以矩陣形式進行表示,并利用隨機一致性檢驗、一致性指標及一致性比率3種手段進行檢驗,對每一個成對比較矩陣計算最大特征根及對應特征向量進行校驗。

1.1.2 構建指標體系

本文結合國內外相關專家建立的應急能力評價模型(張勤等,2009;楊斌,2014)、中國地震應急管理的特點、相關法律法規及新疆自治區當前各廳局間協同聯動的“大應急”模式,基于上述設計的評價指標選取的5個原則,依據地震應急基礎數據及新疆地區實際情況,初步建立了新疆地區縣(市)地震應急能力評價指標集。在地震應急能力目標層下,指標集將影響新疆地區地震應急能力因素劃分為基礎設施條件、基礎人力物力財力、專項能力與專項經驗及基礎環境背景等類影響因子和47個二級指標。

1.2 調查結果及分析

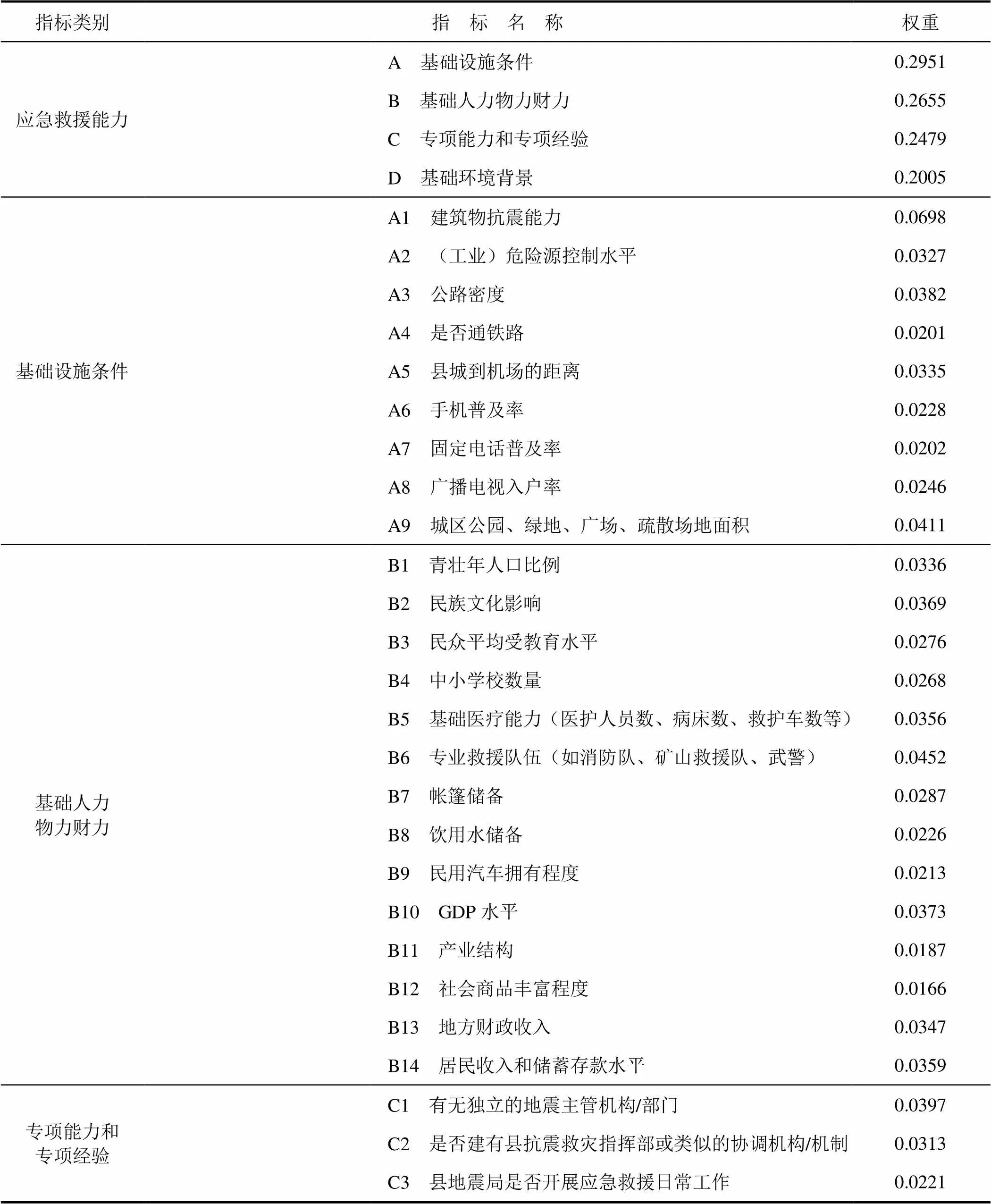

為了確定影響新疆地區縣(市)地震應急能力各因素的重要性,調查、評估并提高縣級地震應急救援能力及制定對策等提供科學依據(張風華等,2001),本研究對新疆地區相關人員進行了問卷調查。共發放問卷69份(領導層面的問卷17份,科研工作者26份,基層工作者14份,協同聯動成員單位12份,回收有效問卷69份,回收率為100%)。本研究采用MATLAB進行計算,將所有樣本經初步處理后輸入到MATLAB 7.0中,建立判斷矩陣,計算得到整個樣本和4類人群樣本條件下各指標的權重,如表1所示。

表1 地震應急能力的評價指標權重表

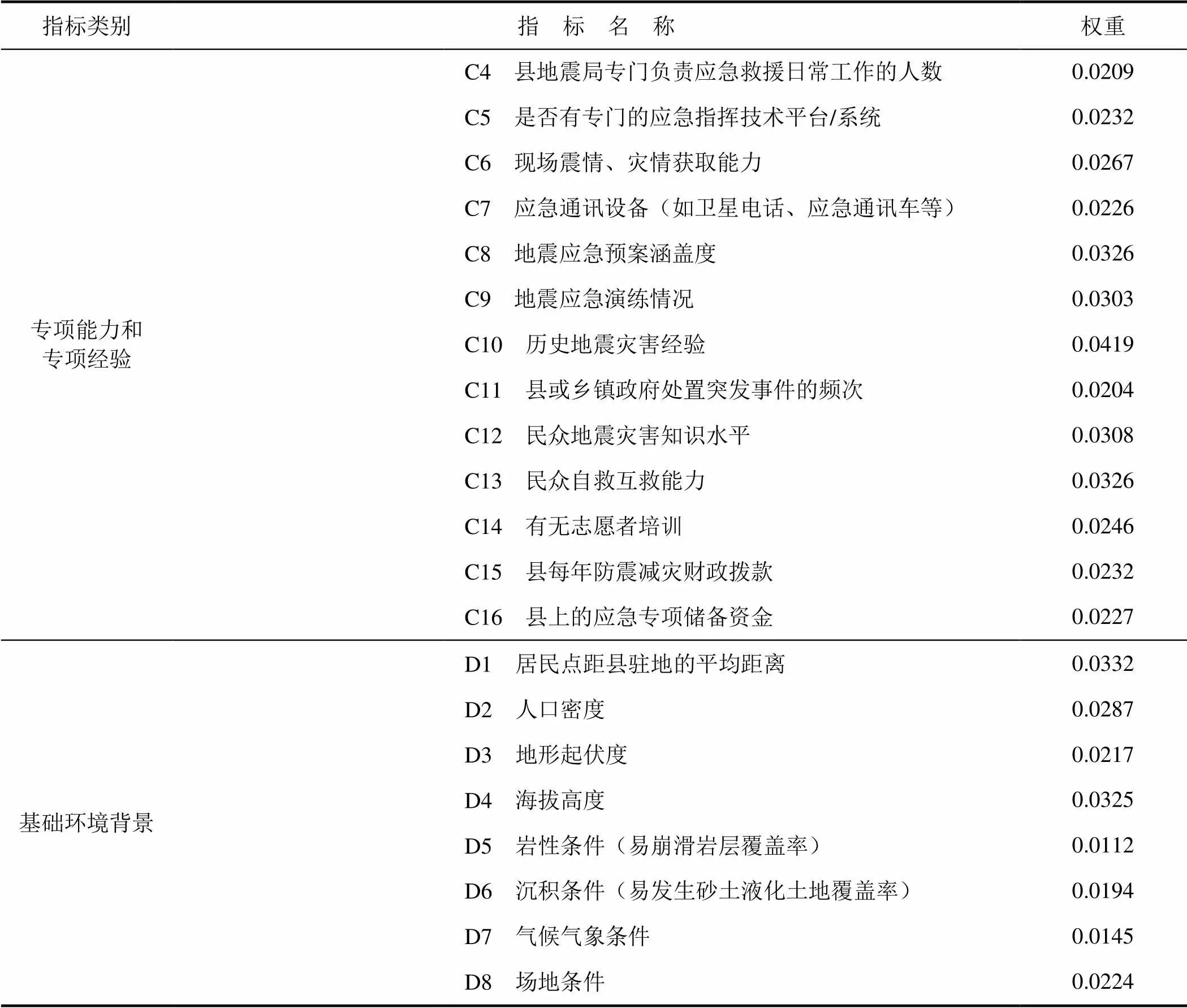

續表

指標類別指 標 名 稱權重 專項能力和專項經驗C4 縣地震局專門負責應急救援日常工作的人數0.0209 C5 是否有專門的應急指揮技術平臺/系統0.0232 C6 現場震情、災情獲取能力0.0267 C7 應急通訊設備(如衛星電話、應急通訊車等)0.0226 C8 地震應急預案涵蓋度0.0326 C9 地震應急演練情況0.0303 C10 歷史地震災害經驗0.0419 C11 縣或鄉鎮政府處置突發事件的頻次0.0204 C12 民眾地震災害知識水平0.0308 C13 民眾自救互救能力0.0326 C14 有無志愿者培訓0.0246 C15 縣每年防震減災財政撥款0.0232 C16 縣上的應急專項儲備資金0.0227 基礎環境背景D1 居民點距縣駐地的平均距離0.0332 D2 人口密度0.0287 D3 地形起伏度0.0217 D4 海拔高度0.0325 D5 巖性條件(易崩滑巖層覆蓋率)0.0112 D6 沉積條件(易發生砂土液化土地覆蓋率)0.0194 D7 氣候氣象條件0.0145 D8 場地條件0.0224

從圖1可以看出,影響新疆地震應急的因素中,基礎設施條件排在首位,其余依次是基礎人力物力財力、專項能力和專項經驗及基礎環境因素。分析地震應急能力的評價指標體系和影響因子可以看出:

(1)在基礎設施條件方面,建筑物抗震能力的權重高于全國平均水平,如圖2所示。2004年新疆開始實施城鄉富民安居工程,已投入建設資金262.5億元,共建成194.9萬戶富民安居房。自新疆地區實施富民安居工程以來,富民安居房在歷次破壞性地震中表現出了良好的抗震性能,顯著地減少了震害及經濟損失,在震后臨時安置和減少轉移安置人口上發揮的巨大作用,為災區穩定、盡快恢復正常生產生活發揮了積極作用(劉軍等,2014)。

(2)在基礎人力物力財力方面,民族文化的影響在新疆地區仍然不容忽視,如圖3所示。一方面,由于新疆地區南北疆經濟社會發展相對不平衡,造成的文化和教育程度差異必將影響少數民族地區的防震減災觀念、震災認知水平及民眾對地震災害的響應能力。另一方面,地震對災區群眾的心理影響不可忽視,需要考慮新疆地區“三股勢力”借自然災害等事件發生之際進行煽動與蠱惑,將一般自然災害進一步擴大為政治事件。因此,政府在震后需要提升救援物資配給能力,加大少數民族地區的心理疏導。民族文化影響是新疆地區地震應急中需要考量的重要因素之一。

(3)在專項能力和經驗方面,歷史地震災害經驗是震后1小時黑箱期階段應對地震的主要依據,在新疆地區地震應急中歷史地震災害經驗尤為重要,如圖4所示。專家可以根據歷史地震災害經驗、災區安居房改造情況、人員分布密度及場地條件對災區人員的傷亡情況、災情規模進行快速預估。

(4)在基礎環境背景方面,氣候氣象條件、海拔高度和工程地質場地條件在地震應急中發揮重要影響(蘇桂武等,2003;鄧硯等,2012),如圖5所示。北疆地區冬季低溫氣候嚴重影響災區消防力量的救援效益及通訊設備的穩定性。在2014年2月12日于田7.3級地震中,災區北部人口密集,地基土層軟弱,地下水位淺、鹽堿化程度高,工程地質條件差等加劇了局部地區的災害,同時由于震中海拔4500—5000m,而Ⅸ度區及Ⅷ度區分布在高山區,現場災害調查人員和救援人員無法進入極震區,在一定程度上限制了現場工作組的科考和調查。

2 新疆縣(市)地震應急能力等級劃分

上述評價模型計算所得的結果顯示,新疆地區各縣(市)在絕對防震減災能力建設水平上有明顯差異,其中絕對地震應急能力高于平均水平的縣(市)有32個,低于平均水平的有32個。烏魯木齊-昌吉地區等位于新疆經濟建設最為繁榮區域——天山北坡經濟帶——周緣的縣(市),地震應急能力明顯高于其他縣(市)的水平。區域應急能力的空間分布格局與安居房實施率、經濟發展水平和地理位置等方面的趨勢是相一致的,如圖6所示。從圖中我們不難發現:

(1)新疆地區地震頻發,安居富民工程對新疆地區地震應急能力的提升發揮了重要作用。新疆地區抗震安居房建設開展10年來,抗震房的分布已初具規模,隨著國家補助力度的逐漸加大,抗震安居房結構類型由最初的芭子墻結構、木板夾心墻結構、木圈梁-木框架結構已逐步替換為如今的磚木結構和磚混結構。抗震安居房結構類型分布和覆蓋率受當地經濟條件制約呈明顯地域性差異,對區域地震應急能力具有顯著的影響。

(2)烏魯木齊-昌吉-石河子-奎屯一帶應急能力明顯高于新疆地區平均水平,這一地帶簡稱“天山北坡經濟帶”,該地區人口約占新疆的20%。這一地帶生產力高度集中,是新疆基礎設施條件等最為發達的核心區域。歷年統計顯示,該區域集中了全疆40%以上的GDP產值,城鎮化及安居工程改造程度明顯高于其他地區,擁有蘭新、奎屯-北屯等多條鐵路及連霍、烏奎等多條高速公路,對全疆經濟起著重要的帶動、輻射作用,具有較強的地震應急能力。

(3)阿圖什、烏恰地區作為新疆地區歷史地震高發區,城市設防烈度為Ⅸ度,安居工程實施率高達到75%左右。阿圖什市防震減災財政撥款每年達200萬以上,地方政府近年來多次組織大規模地震演練和城市疏散場地建設,群眾防災意識良好,該區域具有較強的地震應急能力。

(4)南疆三地州受自然環境制約,經濟發展相對緩慢。安居房雖然作為一種政策性工程,仍然受到區域經濟發展的影響,故南疆三地州(即阿克蘇、和田及喀什地區)地震應急能力普遍較弱;同時南疆地區是新疆少數民族集中區域,受文化教育影響,該地區居民地震救援和避險知識水平相對較低,震后自救互救能力仍待提高。其中,且末、若羌縣及沙雅縣的安居房改造均不足35%,公路密度遠低于新疆地區平均水平,且周邊300km無鐵路、機場等高效交通運輸系統,在一定程度上限制了消防力量和應急物資的調度能力,制約了區域地震應急能力的發展。

3 結語

本文針對新疆地區地震應急救援體系和應急救援能力建設的迫切需求,通過對影響地震應急救援能力的40多個因素(人文社會經濟、地震背景、現有能力和未來需求等)進行甄選,分析每一因素的區域差異性及其在不同區域的表現(Syed等,2012;FEMA,2011),確定其對應急救援的貢獻率,對新疆地區地震應急能力進行劃分,以便有針對性地從不同角度指導新疆地區縣(市)未來應急救援事業發展,進一步明確其建設的主要方向和投入目標,以期為推動新疆地區地震應急救援體系的系統化和應急救援能力建設的本地化發展提供研究依據。

崔淑華,張靜源,2007.道路貨運質量評價體系的AHP研究.森林工程,33(1):166—175.

鄧硯,聶高眾,安基文,2012.區域地震應急能力優先建設矩陣構建方法的初步研究——以四川省為例.災害學,25(2):214—222.

鄧硯,聶高眾,蘇桂武,2010.縣(市)地震應急能力評價指標體系的構建.災害學,22(3):125—129.

高娜,蘇桂武,鄧硯,2014.3類人群對地震應急救援影響因素重要性認知的調查與分析——以唐山市為例.地震地質,36(2):536—546.

韓穎,岳賢平,崔維軍,2011.氣象災害應急管理能力評價.氣象科技,27(2):122—127.

劉軍,胡偉華,李志強等,2014.安居富民工程在2008年、2014年于田7.3級地震中的減災效益對比分析.中國地震,24(3):107—114.

蘇桂武,聶高眾,高建國,2003.地震應急信息的特征、分類與作用.地震,27(3):124—132.

楊天青,楊波,席楠,2016.氣地震應急救援差異性查詢平臺設計與實現.震災防御技術,11(1):125—131.

楊斌,馬朝暉,2014.基于地震應急基礎數據的山西地震應急能力評價指標體系建設.震災防御技術,9(1):118—125.

張勤,高亦飛,2009.中國地震應急預案的編制和完善:對汶川地震事件地震應急預案運行的思考.防災科技學院學報,11(3):77—80.

張風華,謝禮立,2001.城市防震減災能力評估研究.自然災害學報,10(4):57—64.

FEMA, 2011. National preparedness goal. http://www.fema.gov/pdf/prepared/npg.

Syed A., Jayant K.R., 2012. Community resilience framework for an earthquake prone area in Baluchistan. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2: 25—36.

A Preliminary Study on the Index System for Earthquake Emergency Response Ability and Regional Differences of Xinjiang Counties

Liu Jun1), Su Guiwu2), Sun Jianing1), Song Lijun1), Deng Yan2), Qi Wenhua2)and Tan Ming1)

1) Earthquake Administration of Xinjiang Uygur Autonomous Region, Urumqi 830011, China 2) Institute of Geology, China Earthquake Administration, Beijing 100029, China

In consideration of the earthquake activity, the background of the disaster and the emergency mode of regional cooperation in the Xinjiang area, we based on the principles of scientific, systematic and operational and regional characteristics to establish the evaluation index system of earthquake emergency response capability of county level administrative units by using analytic hierarchy process. And then, we set up a comprehensive evaluation model based on basic facilities, basic human and material resources, county special capacity and special experience and basic environmental background of four counties of the county absolute earthquake emergency response capacity, and calculate and analyze the weight of the sample support conditions and the results of the application in the Xinjiang counties earthquake emergency power level division. The results show that the spatial distribution of earthquake emergency response ability pattern of production is adapt to the regional economy development level and geographical location of the aspects advantage. This may due to that the earthquake resistant engineering in past has promoted the regional earthquake emergency response ability. However, ghettos emergency response capacity needs to be strengthened, cold and drought, high altitude area special geographical factors cannot be ignored in the future.

Earthquake emergency response ability; Index system; Xinjiang; Regional differences

10.11899/zzfy20160412

中國地震局“三結合”項目(163101)、中國地震局政策研究課題(CEA-ZC/2-04-06/2016)及中國地震局地震行業科研專項(201208018)資助

2015-12-20

劉軍,男,生于1982年。碩士,高級工程師。主要從事地震應急與災害學研究。E-mail:liujun_eq@sina.com