淺談建筑結構荷載規范風荷載計算沿革

朱靖

摘 要:根據TJ9-1974、GBJ9-87、GB50009-2001、GB50009-2012版本荷載規范,比較了各規范關于風荷載計算計算的歷史變革。主要就GB50009-2012版本荷載規范的風荷載修訂要點進行說明,并對荷載規范中風荷載部分修訂提出自己的看法。

關鍵詞:風荷載標準值;參數;基本風壓

建筑結構荷載規范是進行結構設計的重要參考依據。1974年12月施行的工業于民用建筑結構荷載規范是我國第一本自主編寫較為完整的荷載規范。之后又根據我國社會、經濟發展情況以及建筑結構技術的發展、歷年荷載數據的統計,不斷完善修訂建筑結構荷載規范。以下就歷次版本之間關于風荷載計算部分的差異進行探討,著重介紹2012版荷載規范的新變化。

1 歷次版本風荷載部分修改內容

1.1 《工業與民用建筑結構荷載規范》(TJ9-74)

TJ9-74是以1958年頒布的《荷載暫行規范》(規結1-58)為原本進行修訂的。對于風荷載計算部分,主要有以下幾點修正:

修改了風荷載取值標準,并補充修正一些地區的取值。規結1-58中,風壓是根據解放前和解放初期少量資料確定的。由于站點少、資料年限短,規定的數值可靠性較差,而且對內地留有較大空白區。這次風荷載修訂時,對全國除西藏、新疆以外的其他地區均進行了風載情況的大量調查。根據我國幾百個氣象臺站從1951年到1971年二十年來的最大風速資料,進行了重新統計,并參考了部分地區的設計經驗,作了全面的修訂。對沿海地區的風壓作了修正,對西北和西南地區的風壓值作了補充。由于資料比以往較全、較準,因此風荷載取值較為符合實際,比舊規范前進了一大步。

關于確定基本風壓值的標準也有修改,新規范同舊規范相比有兩點變動:

(1)將基本高度由20 米改為10 米;

(2)將60 年一遇重現期、10分鐘平均最大風壓改為30 年一遇。

改變基本高度的原因是:因為全國氣象臺站風速儀的高度一般為10 米左右,而一般房屋的高度又在10米或10米以下,因此將基本高度改為10米,使用較為方便,同時也與國際觀測標準相一致。

應當指出,由于風速沿高度變化關系在新舊規范之間出入不大,所以基本高度由20 米改為10 米后,只意味著“ 全國基本風壓分布圖”上的基本風壓以降低20 % 的形式作為標準來表達,但對基本風壓值本身并無任何改變。

規結1-58中風載體型系數的取值僅有22種,TJ9-74根據實際需要和風洞試驗結果,參考國內外資料等,將風載體型系數增加到39種。

規結1-58對于風振作用,僅根據阻尼不同規定了籠統的單一風振系數。由于沒有根據不同重要程度、不同動力特性的高聳構筑物加以區別對待,故不甚合理。對此,這次修訂規范時,總結了國內有關單位的實測數據和設計經驗,參考了國內外資料,通過系統對比計算,按照構筑物的自振周期和結構類型,在新規范中分別確定了各自的風振系數,其值按自振周期從0.25秒至5秒,對鋼筋混凝土和磚結構為1.25~1.60,對鋼結構為1.25~1.75,從而比舊規范有了改進。

1.2 《建筑結構荷載規范》(GBJ8-87)

相對于《工業與民用建筑結構荷載規范》TJ9-74版規范而言,《建筑結構荷載規范》GBJ8-87規范在風荷載計算部分修訂了全國的基本風壓取值,修改了結構的風振計算方法。

1.3 《建筑結構荷載規范》(GB50009-2001)

與之前版本相比,在本規范之后,荷載組合規則擯棄“遇風組合”的概念(具體的在此不做詳細介紹)。根據新的觀測資料重新對全國各氣象臺統計了風壓,并將風荷載的基本值的重現期由30年一遇改為50年一遇;地面粗糙度增加一種類別;對山區建筑的風壓高度變化系數給出考慮地形條件的修正系數;對維護結構構件的風荷載給出專門規定;提出對建筑群體要考慮建筑物相互干擾的影響;對柔性結構增加橫風向風振的驗算要求。

1.4 《建筑結構荷載規范》(GB50009-2001)2006版

本版本是對GB50009-2001的局部修正。

對于計算維護結構時,風壓體型系數改為局部風壓體型系數;修改了考慮順風向風振的適用條件:對于高度大于30m且高寬比大于1.5的房屋和基本自振周期T1大于0.25s的各種高聳結構以及大跨度屋蓋結構。

對于陣風系數,非直接承受風壓的屋面、墻面構件取值1.0。對于橫風向風振,也作了一定的修改。

1.5 《建筑結構荷載規范》(GB50009-2012)

在風荷載計算部分,主要調整了風荷載高度變化系數和山峰地形修正系數;補充完善了風荷載體型系數和局部體型系數,補充了高層建筑群干擾效應系數的取值范圍,增加對風洞試驗設備和方法要求的規定;修改了順風向風振系數的計算表達式和計算參數。增加大跨屋蓋結構風振計算的原則規定;增加了橫風向和扭轉風振等效風荷載計算的規定,增加了順風向風荷載、橫風向及扭轉風振等效風荷載組合工況的規定;修改了陣風系數的計算公式與表格。

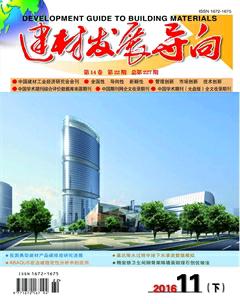

根據新的觀測資料,重新統計全國各氣象臺站的風壓,調整了部分城市的基本風壓值,繪制了新的全國基本風壓圖。

增加附錄“高層建筑順風向和橫風向風振速度加速度計算”。

不難看出,每一次修訂的版本都會根據新的觀測結果對前一版本進行修正,按照生產實際的變化,荷載規范也隨之發生相應的變化。

2 參考風速和基本風壓的歷史變遷

垂直于建筑物表面上的風荷載標準值,應按下式計算:

ωk=βzμsμzω0

式中,ωk——風荷載標準值,kN/m2;

ω0——基本風壓,kN/m2;

βz——z高度處的風振系數;

μs——風荷載體型系數;

μz——風壓高度變化系數;

各規范中,上式基本沒有變化,主要修改點在于基本風壓取值、風振系數、風荷載體型系數和風荷載高度變化系數的變化。

TJ9-74中對于以上幾個系數都有一定的修改,前文已經說明,這里就不再贅述。主要介紹TJ9-74規范以后版本的變化。

基本風壓系以當地比較空曠平坦地面上離地10m高統計所得的30年一遇10min平均最大風速v0(m/s)為標準,按ω0=確定的風壓值。

基本風壓的計算方式,沒有變化,只是在GB50009-2001規范開始,風荷載的基本值的重現期由30年一遇改為50年一遇。

基本風壓的取值主要是通過歷年數據的統計結果修正的,隨著統計數據的不斷更新,基本風壓的取值也不斷完善,調整的內容也越來越少。

3 《建結構荷載規范》(GB50009-2012)的修訂解讀

GB50009-2012版本規范在修訂過程中,風荷載計算部分主要補充風基本氣象數據,從風剖面、體型系數以及風振響應計算等方面,全方位統籌考慮風荷載修訂,補充高層、大跨抗風研究新成果。

3.1 荷載規范現狀與修訂原則

我國風荷載取值水平,低矮建筑與國外基本接近,高層建筑偏小;根據工程建設情況,對于400m以上超高層建筑,規范計算風荷載并不小,國外咨詢公司提供的風荷載值有時還會小于規范。

修訂原則主要從風剖面、體型系數、風振多因素統籌考慮,綜合調整;整體風荷載小幅提高,超高層建筑略有減小。

3.2 基本風壓

補充了600多個基本臺站1995-2008年極值風速數據,重新統計基本風速,繪制了新的基本風壓圖。數據顯示,少量城市的基本風壓有增加,大部分保持不變,統計結果普遍偏小。

圖1 新修訂的全國基本風壓圖

3.3 平均風剖面和脈動風剖面

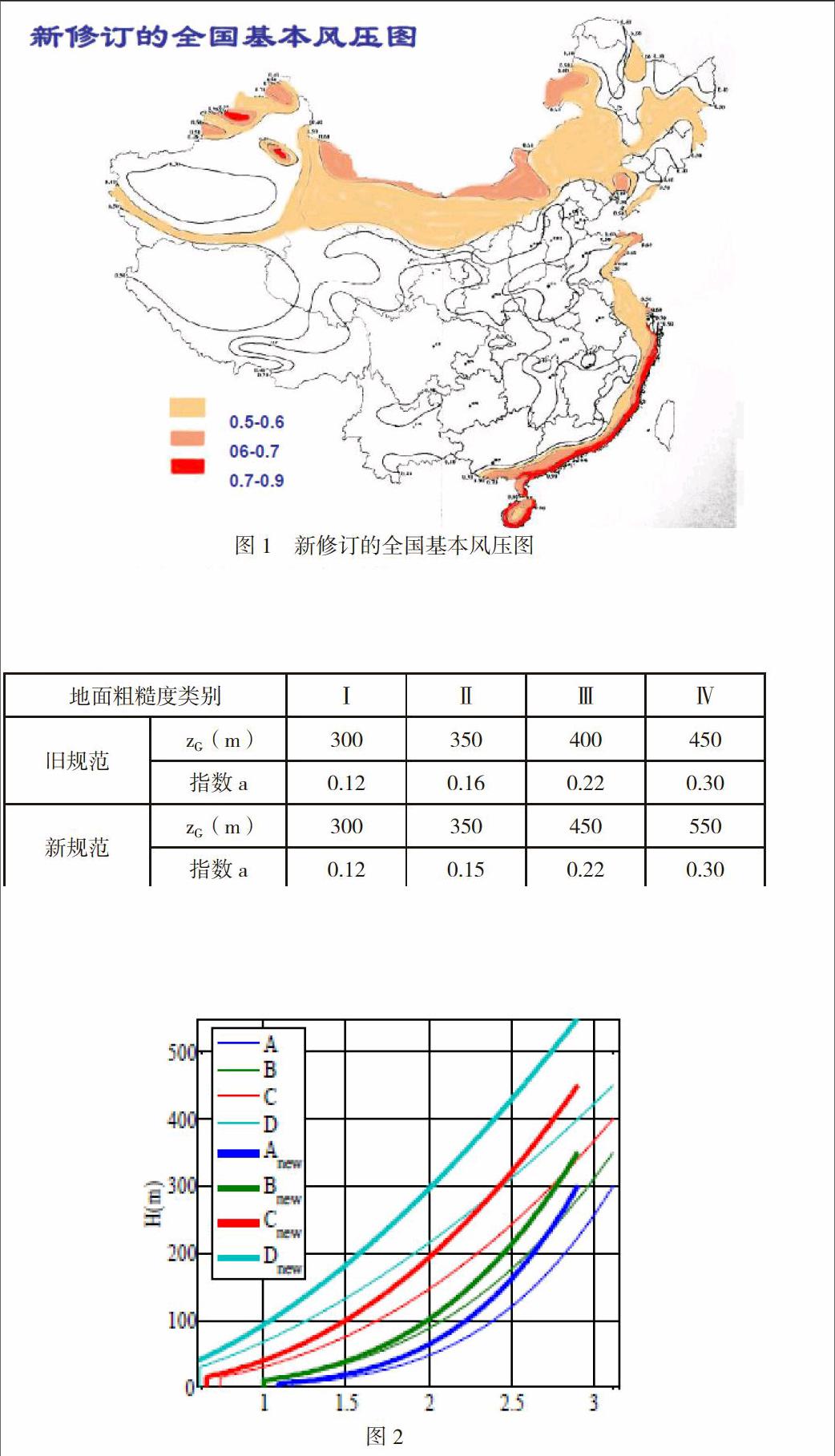

和舊規范相比,風速剖面(風壓高度變化系數)作了一些調整:如圖2所示。

地面粗糙度類別 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

舊規范 zG(m) 300 350 400 450

指數a 0.12 0.16 0.22 0.30

新規范 zG(m) 300 350 450 550

指數a 0.12 0.15 0.22 0.30

調整后,梯度風高度的變化的高度變化系數由3.21降低為2.91,下降幅度約為7%;C類和D類由于梯度風高度提高,下降幅度更大。

在陣風系數取值中,A類與B類和原規范大致相當,C類和D類有不同程度的提高。

極值風速壓與原規范相比約降低了5%到10%,幕墻以外的維護結構考慮陣風系數后,風荷載值有所提高。

3.4 體型系數和局部體型系數

在屋面體型系數中增加絕對值不小于0.1的注解,以保證有一定下壓風壓。

當D/B≤1時,高層建筑風力系數由1.3增加到1.4。由于建筑尺度和區域的差異,對局部體型系數進行了修改。計算非直接承受風荷載的圍護構件的風荷載時,局部體型系數根據構件的從屬面積按規定進行折減。增加了有關內部壓力系數的規定。

對于維護結構風荷載的修訂,使得直接承受脈動風荷載的圍護結構計算的風荷載有所提高,屋面結構提高尤為明顯。而非直接承受脈動風荷載的圍護結構的計算的風荷載基本保持不變。

3.5 風振響應與等效風荷載計算

在風振系數表達式中,脈動增大系數在原規范(前蘇聯東歐)為:

新規范表達式為

對于橫風向及扭轉風振與等效風荷載。高層建筑橫風向風振主要由橫風向脈動、漩渦脫落和結構的氣動反饋引起,其效應對超高層建筑和高聳結構不可忽略,某些超高層建筑甚至起控制作用。對此,新規范中,基于隨機振動方法和大量的風洞試驗數據,對于矩形截面橫風向等效風荷載計算進行了規定,扭轉風振等效風荷載也進行了相應的規定。

特別的,對于結構振型系數、橫風向及扭轉風振的等效風荷載、以及高層建筑順風向和橫風向風振加速度計算,在本規范中以附錄的形式進行了進一步的說明。

4 結語

建筑結構荷載規范的制定在滿足結構需求的基礎上還要考慮社會經濟因素的影響,風荷載計算規范的制定更是如此。

建國初期,由于記錄數據的缺失以及技術水平的不足,荷載規范的設計更多的偏于經驗而沒有科學的計算依據。后期的規范根據統計理論和可靠度理論進行的設計滿足了當時的建設需要,但對于建筑設計中所遇到的新問題,需要不斷的修正改進,因而才會有不斷修改的規范。

對于風荷載而言,需要根據不斷增加的統計數據以及氣候的變化進行相應的修正。同時,對于高層、超高層結構所遇到的風荷載問題需要不斷的修正規范以滿足要求。

參考文獻

[1] GB50009-2012,建筑結構荷載規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2012.

[2] GB50009-2001,建筑結構荷載規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2006.

[3] GB50009-2001,建筑結構荷載規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2002.

[4] GBJ9-87建筑結構荷載規范[S].北京:中國建筑工業出版社,1988.

[5] TJ9-74工業與民用建筑結構荷載規范[S].北京:中國建筑工業出版社,1988.

[6] 《工業與民用建筑結構荷載規范》修訂內容簡介[J].冶金建筑,1975(03):33-39.

[7] 李雪琛,左中杰,張華棟,翟傳明.淺談新建筑結構荷載規范風荷載計算修改[J].建筑結構,2013(S2):360-363.

[8] 《建筑結構荷載規范》GB50009-2012修訂介紹[S].《建筑結構荷載規范》管理組,2012.

[9] 金新陽.《建筑結構荷載規范》修訂原則與要點[J].建筑結構學報,2011(12):79-85.

[10] 王建成.《建筑結構荷載規范》新舊版的簡要對比[J].上海城市管理職業技術學院學報,2004(S1):159.