鋼筋復合接頭的疲勞性能淺析

李國鋒

摘 要:一種名為“MBT Couplers”的新型鋼筋連接接頭在美國被廣泛運用,我們國內稱這種接頭為鋼筋復合連接接頭,在任何受力情況下,它都可以完成鋼筋的連接,并且該接頭是符合ISO9001標準的產品,但目前在我國則很少應用,通過分析該接頭的疲勞性能,為其的推廣提供分析基礎。

關鍵詞:疲勞分析;鋼筋復合接頭;應力應變

1 鋼筋復合接頭的疲勞性能分析

通過理論的分析可以知道,接觸點位置會形成應力集中現象,而應力集中現象是對構件是非常不利,當它使構件的局部應力急劇變大時,將會導致構件在應力集中的地方首先產生破壞,所以我們首先得找出應力集中的位置,現在對接頭進行靜力求解,來觀察分析其結果。

1.1 接頭靜力分析結果

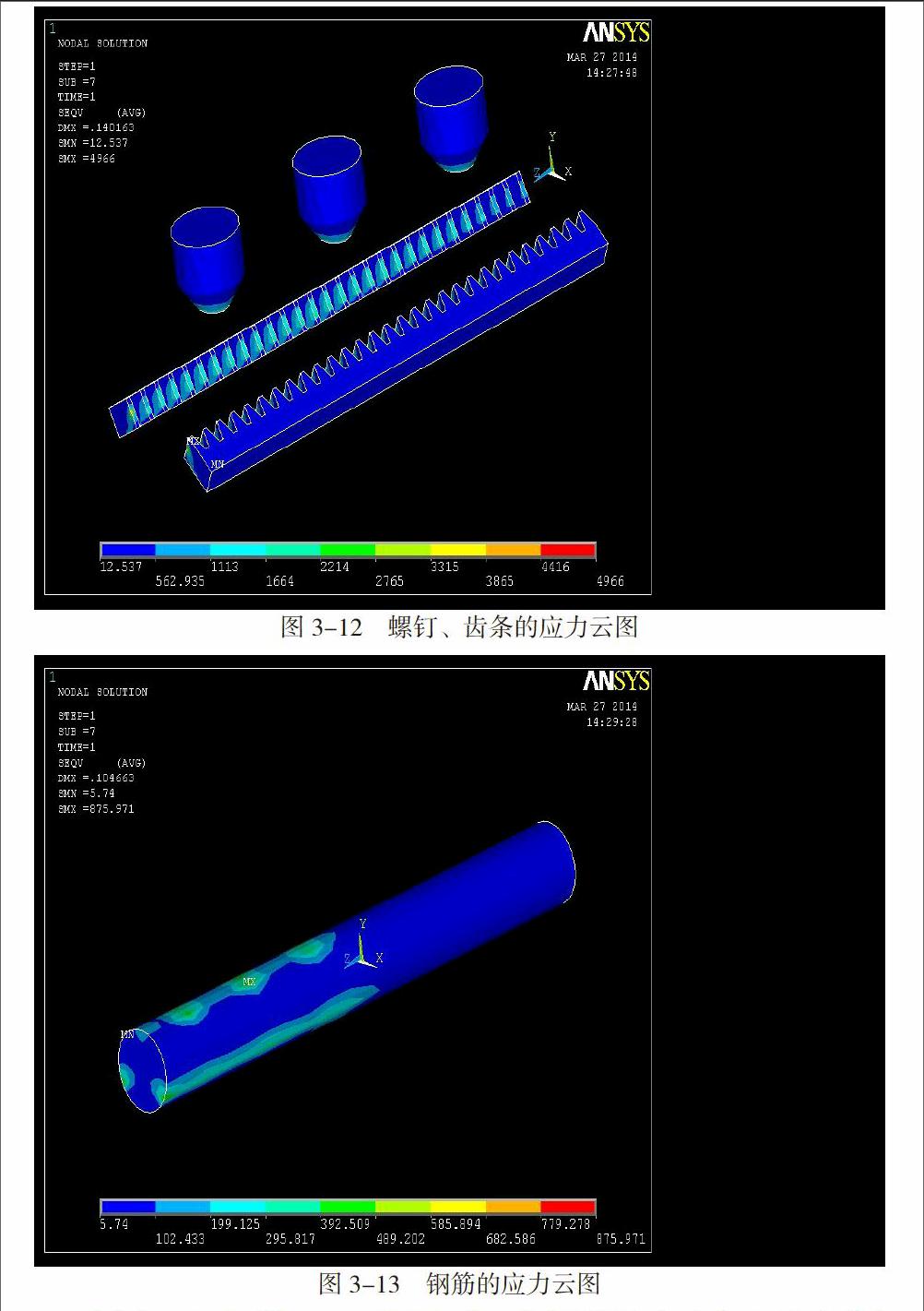

接頭的靜載的加載過程跟單向拉伸試驗時的步驟相似,分兩次加載,首先施加接頭的約束力,然后在鋼筋的右端施加均布拉力為180Mpa,進行靜力求解,再在鋼筋的右端位置施加-20Mpa的均布拉力,得到兩次應力解。

由圖3-12和圖3-13可以知道,鋼筋的最大應力出現在其與螺釘和齒條接觸的位置,在鋼筋的其他位置,特別是套筒以內的應力比其他地方的大部分范圍都小得多;齒條和螺釘的應力分布也跟鋼筋的類似。

1.2 接頭疲勞性能的數值分析

由于應力云圖只是表示的是應力的范圍,而且為了進一步地證明上述論述的正確性,通過有限元的通用后處理器的菜單來實現找到應力最大的點的具體坐標位置,按照以下3個步驟來完成:(1)將接頭模型的應力值大小從大到小排序,在ANSYS的命令欄輸入“allsel&nsort,s,eqv,0,0,all”,然后選擇菜單欄上的LIST選項,將應力結果列表顯示。(2)根據接頭模型的應力云圖和結合應力排序列表,確定研究分析5個節點為敏感點,來計算接頭的疲勞壽命,分別為:64885,66012,67219,5482,10466。(3)列表顯示節點的坐標,確定5個敏感點的坐標位置:64885(0,12.5,20.929),66012(0,12.5,55.929),67219(0,12.5,90.929),5482(10.825,-6.25,114),10466(-10.825,-6.25,114)。

ANSYS疲勞分析過程:

(1)定義事件。文章主要分析一個試件中的五個疲勞敏感點位置的疲勞壽命,共1個事件,2個荷載。

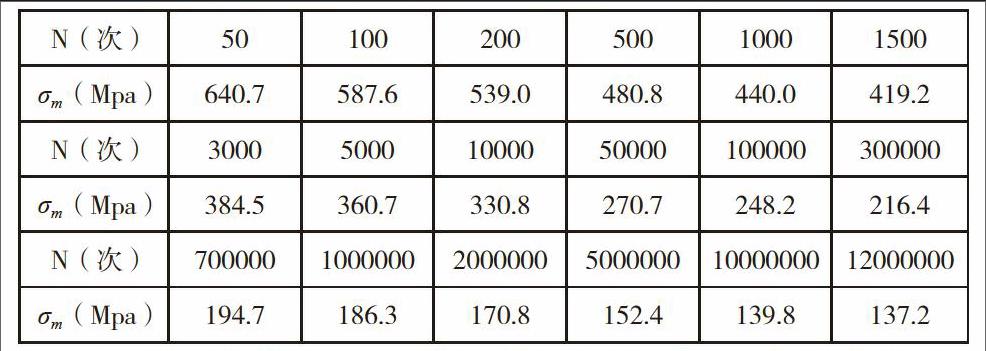

(2)輸入材料常數。在前期建模階段已經輸入了材料的彈性模量E和泊松比u,接下來在ansys的疲勞分析模塊中輸入鋼材的S-N曲線。根據文獻,可以知道鋼筋的疲勞方程式如4-1式所示:

(3)指定并儲存應力位置。根據靜力計算確定最敏感點,如上述的五個節點,儲存五個節點的位置和應力。將靜力計算的結果儲存到指定位置的節點,即儲存64885、66012、67219、5482、10466五個節點的應力。

(4)設置疲勞分析參數。為了方便對比分析,將荷載循環次數統一定義為1000000次,因為是恒載,所以載荷的比例系數為1,將該事件定義為EVE1。

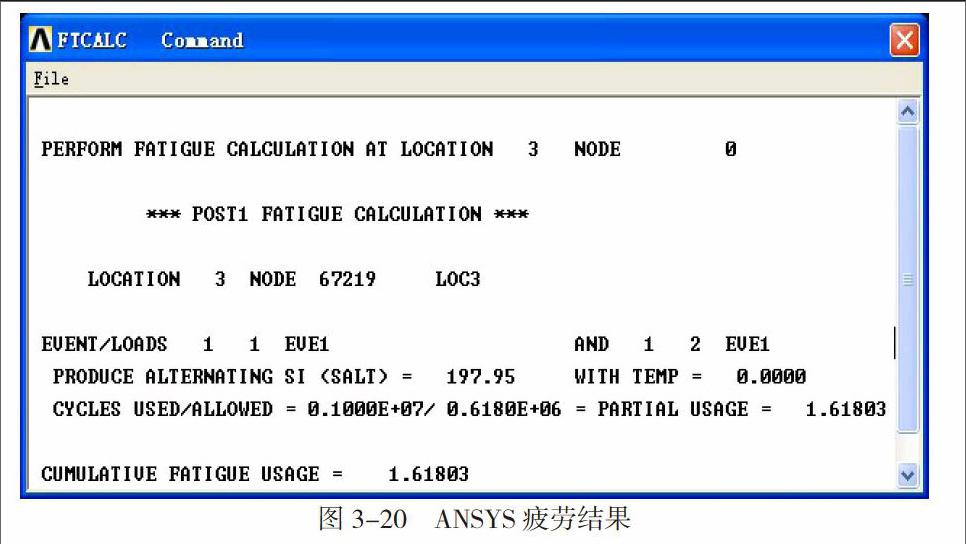

(5)激活疲勞計算。在ANSYS的疲勞分析模塊中,可以通過執行 GUI 操作,Mainmenu /General Postproc /Fatigue /Calculate Fatig,在彈出的對話框中可以指定疲勞計算的位置,ANSYS可以用兩種方式指定計算位置:通過位置號(程序自動默認方式)和通過節點號。通過計算,既可以得到鋼筋的壽命次數,也可以得到鋼筋的疲勞耗用系數。疲勞計算的結果如下圖。

由疲勞分析的結果可以看出,在應力幅值為100Mpa的循環應力作用下,LOC3的交變應力為197.95Mpa,此時鋼筋在位置3的疲勞壽命為0.618E6次。

(6)疲勞結果分析。根據接頭的不同位置可以計算相應的疲勞壽命,得到不同位置的疲勞分析結果:LOC1的壽命是1837次,LOC2的壽命是0.14E5次,LOC3的壽命是0.618E6次,LOC4的壽命是0.9088E5次,LOC5的壽命是0.9248E5次。

從數值模擬的數據可以看出:①在恒載的應力反復作用下,接頭的最薄弱的地方不一定出現在應力最大處,如LOC4的位置應力最大,為3431.2Mpa,但是其疲勞壽命為0.9088E5次,而LOC1處的應力為2132.1Mpa,但其疲勞壽命僅有1837次。②疲勞壽命的薄弱處仍然分布在接觸點位置,應力集中的地方最明顯。③拿剪切螺釘來分析,可以發現,3個螺釘的疲勞壽命隨著其與鋼筋底部的距離的減小而增大。

2 展望

隨著城市化的速度在加快,各種改建,擴建工程在涌現,以及大量高層、超高層建筑的出現,對結構承受反復荷載作用的要求越來越高。對鋼筋的機械連接接頭的疲勞分析非常有必要,文章通過采用ANSYS有限元論述新型的鋼筋復合接頭承受反復荷載下的交變應力,為進一步的鋼筋復合接頭的模型優化提供理論分析基礎。

參考文獻

[1] 梁麗敏.鋼筋BBA復合接頭在越秀大廈工程施工中的應用[J].廣東土木與建筑,2003(11):5-7.

[2] 熊維.雙塊式無碴軌道道床板疲勞初探[D].成都:西南交通大學, 2007.