天宮-2空間科學與應用任務及進展

(中國科學院空間應用工程與技術中心)

天宮-2空間科學與應用任務及進展

Progress of Tiangong-2 Space Science and Application Mission

張偉(中國科學院空間應用工程與技術中心)

2016年9月15日,我國第一個真正意義上的空間實驗室——天宮—2成功發射。天宮—2主要在軌完成兩大任務:一是空間科學研究與應用任務,即在軌開展較大規模的空間科學實驗和應用試驗;二是載人空間站關鍵技術驗證,即進行航天員中期駐留、在軌推進劑補加和在軌維修維護等關鍵技術驗證,為未來的載人空間站建造奠定基礎。在該空間實驗室上安排了14項體現科技前沿的科學研究與應用任務,包括覆蓋基礎物理、空間天文、微重力科學、空間生命科學和地球科學觀測及應用等幾大領域的研究項目。現在,有些科學實驗已取得初步成果。

1 基礎物理研究

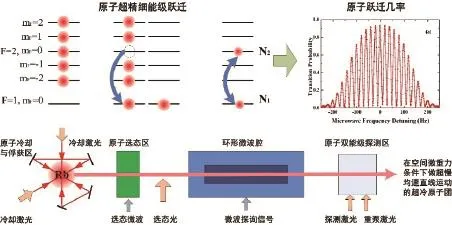

空間冷原子鐘實驗

空間冷原子鐘的工作原理是利用激光冷卻和俘獲技術獲得接近絕對零度(μK量級)的超冷原子團,并將其沿軸向拋射入微波腔。在空間微重力條件下,原子團沒有地面重力引起的自由下落,可以做超慢速勻速直線運動,因此在微波腔內與微波的相互作用時間大大延長。在原子團與微波作用后利用原子能級探測可獲取不同微波頻率下的原子躍遷概率譜線,該譜線反饋到本地振蕩器即可獲得高精度時間頻率信號。空間原子鐘實驗的頻率穩定度有望達到10-16量級的穩定度(即每3千萬年誤差小于1s),將成為國際上首次在軌運行的空間冷原子鐘。目前,天宮-2空間冷原子鐘在軌實驗正在順利開展,已獲得原子拋射速度分別為4m/s、2m/s和1m/s的原子躍遷概率譜線,所對應的日穩定度為1.7×10-15。通過系統參數的進一步優化調整,預計可實現預定目標。

空地量子密鑰分配

該試驗采用誘騙態方法,即對光量子進行偏振態調制生成密鑰,通過天地雙向高精度動態跟瞄,進行空地間超遠距離的量子密鑰傳輸。同時開展空地激光通信實驗,碼速率為1.6Gbit/s。空間捕獲跟瞄系統的動態跟瞄精度優于10μrad,有效密鑰速率約3kbit/s。通過該項試驗,突破并驗證量子密鑰生成、分配、提取、光信道保持等重大關鍵技術,保持我國在先進量子調控科學技術領域的領先地位;同時為未來建立絕對安全的國家量子保密通信網絡、推進量子密鑰分配技術實用化奠定基礎。目前,在軌測試已驗證了雙向跟瞄系統的性能,成功實現捕獲跟瞄,且信標光、量子光和同步光均輸出正常,后續將開展量子密鑰傳輸試驗。

2 空間天文觀測—γ暴偏振探測

自20世紀60年代以來,科學家已對γ射線暴進行了長期的觀測研究,但其成因和機理尚沒有定論。宇宙γ射線的偏振信息對研究輻射源性質和輻射機制有重要作用,但難以測量。中國科學院高能物理研究所與瑞士日內瓦大學(UNIGE)合作,采用康普頓散射測量原理,通過γ光子康普頓散射產生的反沖電子徑跡方向來反演γ射線的入射角和偏振度。通過這種方法可對宇宙γ暴和太陽耀斑高能輻射進行高靈敏度的偏振觀測,該實驗可望開辟γ射線天文探測的新窗口,從而揭示γ暴的本質和太陽高能活動的規律。該實驗采用25套探測器單體,每套由8×8陣列的塑料閃爍體棒組成,共形成40×40的探測陣列,即1600個探測通道。其探測能區為50~500keV。目前經過在軌測試1600個通道均可正常探測,康普頓散射譜符合預期,并發現了太陽暴候選體和蟹狀星云(Crab)脈沖星信號,后續通過繼續觀測將有望獲得有重大影響的科學新發現。

冷原子鐘工作原理示意圖

空地量子密鑰試驗裝置

γ暴探測儀設計原理圖

蟹狀星云(Crab)

3 微重力科學研究

液橋熱毛細對流研究

該項目研究在微重力環境下,不同形狀比(高徑比范圍0.5~1.1)和體積比(0.65~1.1)的大Prandtl數(高粘性、低熱傳導)液橋熱毛細對流的不穩定性,包括轉捩、二次轉捩和溫度振蕩等。其中液橋體積效應和大Prandtl數二次轉捩等問題研究具有原創科學思想。液橋實驗模型來自地面采用的單晶拉制技術。通過數值模擬、空間與地面實驗對比,期望搞清機理,并有助于為地面浮區法晶體材料生長提供科學指導,以改進地面晶體材料生產。實驗采用的液橋直徑為20mm,實驗裝置具有注液建橋,控制形狀比和體積比,溫度和形貌測量,以及斷橋再建等功能。該項目在神舟-11返回后開始進行正式實驗,空間應用系統為該項目研發了遙科學實驗平臺,可在地面對實驗進行實時操作和監測。

液橋在軌自檢圖像

綜合材料實驗研究

綜合材料實驗研究研制了新型雙溫區電阻加熱多工位爐,溫度范圍500~950℃,溫度梯度6~45℃/cm,溫度穩定度±0.5℃。實驗安排了3批樣品,每批6支共18支樣品,將進行半導體材料、光電子材料、金屬合金和亞穩材料、新型功能晶體、納米和復合材料等多種材料加工實驗,其中大部分實驗樣品均為國際上首次實驗,如新型納米復合光學材料,高性能熱電轉換材料,多元復相合金等。在軌研究微重力下材料生長形成過程的機理。航天員負責在軌更換樣品,目前兩批樣品已完成實驗,航天員已將這兩批樣品帶回地面由科學家們進行深入分析。

材料實驗樣品

天宮-2材料實驗爐

長日照水稻、擬南芥可見光圖像

短日照水稻、擬南芥可見光圖像

長日照擬南芥熒光圖像

4 空間生命科學研究—高等植物培養實驗

研究微重力條件下高等植物從種子到種子的生長發育規律,探索微重力條件下長日照與短日照植物的光周期誘導開花規律、調控機理和基因表達變化等。實驗采用長日照植物擬南芥和短日照植物水稻作為樣品,專門研制了植物培養箱,其溫度范圍為17~28℃,濕度范圍60%~100%,光照強度和周期可調。植物生長中最顯著的變化是從植株到開花的過程,其受到環境和內部傳導信號的影響,在微重力和節律變化復合環境下開展實驗對搞清機理是新的探索。目前已在軌完成了植物培養實驗,生長狀況良好,開花基因在長日照培養條件下能夠啟動表達,并且在葉片中積累。航天員已回收樣品并帶回地面。

5 地球科學觀測及應用

多角度寬波段成像儀

多角度寬波段成像儀是新一代空間光譜成像遙感器。其中多角度偏振成像儀將有效探測卷云,獲取云頂高度、氣溶膠和大氣水含量等信息,其空間分辨率3km,刈幅770km,偏振測量精度2%;寬波段成像光譜儀可獲取海洋、大氣、陸地的精細光譜信息,光譜范圍0.4~10μm,光譜分辨率5~10nm,刈幅300km。多角度寬波段成像儀已在軌開展觀測研究,獲取了一批陸地、海洋和大氣的高質量數據,后續將持續觀測并開展與全球變化相關的地球環境研究,并拓展在環境、海洋、農業、林業中的廣泛應用。

三維成像微波高度計

三維成像微波高度計是國際首次采用融合合成孔徑、短基線干涉測量和新型高度跟蹤等先進微波遙感體制于一體的新型雷達高度計,可獲取海浪、潮汐潮流等海洋動力環境要素、二維海/陸圖像和三維海/陸地形,在全球氣候與環境變化監測、海洋動力學環境研究等方面將提供重要數據,并可為海洋活動提供保障。該儀器實現寬刈幅30km,分辨率100m,海洋相對測高精度10cm,預計反演的海面風速精度優于±2m/s,風向精度優于15°。該高度計目前已獲得了三維海面形態圖像和良好的三維海陸交界形態圖像等高質量數據。

多波段紫外臨邊成像光譜儀

海洋及水體觀測圖像

大氣氣象觀測圖像

三維海陸交界形態圖像

多波段紫外臨邊成像儀的環形光譜成像儀工作原理示意圖

該成像儀是國際首次采用大視場對全球中層大氣進行紫外環形、前向臨邊輻射特性的準同時探測,突破和驗證了紫外臨邊成像光譜探測關鍵技術,提升我國紫外光譜大氣遙感探測能力,獲取全球大氣密度、臭氧分布和氣溶膠等微量成分的垂直結構及三維動態分布,研究大氣各層相互作用及與地球各圈層以及與太陽活動、空間環境的關系。其工作模式是從近地空間對準地球邊緣,觀測地球大氣的紫外及更寬波段的光譜。該儀器包括1臺環形成像光譜儀,360°環形全方位觀測,三通道中心波長265、295、360nm,像元分辨率4km;另有1臺前向成像光譜儀,波長范圍280~1000nm,光譜分辨率1.4nm,像元分辨率3km。

環形光譜成像儀獲取紫外環形圖像數據(295nm通道數據)

6 空間應用新技術試驗—伴隨衛星-2試驗

在天宮-2和神舟-11組合體飛行期間釋放了所攜帶的伴隨衛星-2,用于飛越觀測組合體,獲得有價值的圖像,并開展微機電系統(MEMS)慣性測量組件、微型通用星載計算機等新技術試驗。伴隨衛星-2在太空成功釋放后,對組合體進行了伴飛與拍攝,這為未來的新型航天器編隊飛行及小衛星的應用奠定技術基礎。

伴隨衛星-2拍攝的天宮—2與神舟—11組合體圖像

7 載人空間站科學與應用任務展望

天宮-2空間實驗室空間應用任務的順利實施將為我國載人空間站的研制與實施奠定基礎,并可獲取重要經驗。我國載人空間站將于2018-2022年間進行建造,規劃部署了密封艙內的10余個科學實驗柜和密封艙外的若干重大研究設施,將在軌運行10年以上,支持空間生命科學和生物技術、微重力流體物理與燃燒科學、空間材料科學、微重力基礎物理、空間天文和天體物理、空間物理與空間環境、空間地球科學及應用、空間應用新技術試驗等8個學科領域31個研究主題的數百項科學研究與應用項目滾動實施。通過載人空間站工程的建造與運營,將顯著提升我國空間科學研究與應用的水平,有望取得一大批重大科研成果。

1)在國際前沿探索的微重力基礎物理、空間生命科學和空間材料科學等領域進入世界先進行列,在高精度時間頻率系統、廣義相對論驗證、超冷原子的量子力學性質等方面取得一批具有國際影響的重大發現,實現空間科學領域的跨越發展。

2)在面向國家重大戰略需求的空間信息獲取新技術、量子保密通信技術、空間3D打印技術等領域,突破和掌握一批戰略性新技術和關鍵核心技術,達到國際先進水平,為我國科技的創新發展提供強有力的支撐,引領和帶動相關領域的技術進步。

3)在空間生物藥物設計、半導體光電子先進材料制備和地球觀測應用等方面取得重大突破,通過空間科技成果的轉移轉化和地面應用,促進相關行業的技術變革和產業升級,獲取顯著的經濟和社會效益,為國民經濟持續、健康發展提供新的增長點。