52項!上海科技大贏家

陳琳

上海的獲獎成果中,既能關注基礎研究,耐得住“寂寞長跑”;又能緊緊圍繞市場實現成果轉化。這預示著,一個尊重科學技術、對接全球資源的科技創新城市雛形正在顯現。

1月9日,在一年一度的國家科學技術獎勵大會上,2016年度上海共有52項牽頭及合作完成的重大科技成果榮獲國家科學技術獎(2015年為42項),獲獎總數比2015年增加了10項,占全國獲獎總數的18%,連續15年獲獎比例超過10%。其中同濟大學取得歷史性突破,共榮獲5項國家科學技術獎,其中1項為國家科學技術進步一等獎,位列全國高校第四位。

上海的獲獎成果中,既能關注基礎研究,耐得住“寂寞長跑”;又能緊緊圍繞市場實現成果轉化。這預示著,一個尊重科學技術、對接全球資源的科技創新城市雛形正在顯現。

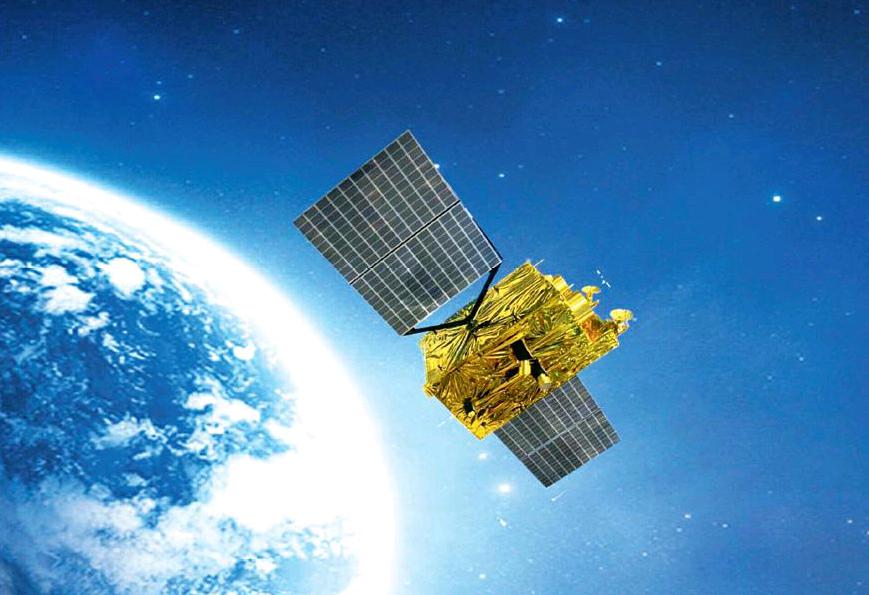

擦亮嫦娥眼,助力軟著陸

依舊記得嫦娥三號在月球進行軟著陸時驚心動魄的720秒,讓五星紅旗第一次登上月球,通過電視在世人面前“亮相”,點燃了國人心中如火的激情。嫦娥三號的成功著陸,一定少不了同濟大學測繪與地理信息學院童小華教授及其團隊的努力和汗水。

童小華教授主持完成的《航天重大工程的遙感空間信息可信度理論與關鍵技術項目》榮獲國家科技進步一等獎,也是此次上海所獲的唯一的一個一等獎。經過多年研究,童小華教授提出的空間數據可信控制理論,實現了遙感空間數據可信度量、可信處理和可信評估等核心技術的突破。同時,童教授及其團隊共同開發的新型衛星觀測系統誤差精密控制方法,保證了嫦娥三號獲取數據的質量和精度,數據可控可靠。數據的準確無誤,像是擦亮了嫦娥三號的眼睛,讓它在降落的過程中,精確避開了障礙,最終完成著陸任務。

不僅僅是嫦娥三號,在監測森林火災、洪澇災害等方面發揮重要作用的高分4號衛星,同樣使用了童教授及其團隊研究的相關理論和技術,精準的遙感空間信息,直接關系到高分辨率會測衛星的繪圖精度。遙感獲得的地理空間信息在國計民生、國家安全等方面扮演著越來越重要的角色,地理空間數據的質量,直接決定著這些應用的成效。

該成果已在地礦、測繪、國土等領域中得到推廣應用,產生了巨大社會經濟效益。

“概率密度演化理論”

浦江大橋設計建造,地鐵工程貫通,越江隧道掘進,城市智能交通系統研發,上海中心大廈建成……面對這些龐然大物,不少人都會發出由衷的驚嘆,但與此同時,也會有一個疑問,中國是一個多地質災害的國家,地質災害的時間地點大小,都充滿著隨機性,上海又是軟土地質,建立的這些巨大工程,它們牢靠嗎?同濟大學土木工程學院的李杰教授可以告訴你答案。

李杰教授主持完成的《工程結構抗災可靠性設計的概率密度演化理論》項目,榮獲2016國家自然科學二等獎。經歷了20多年的研究,李杰教授帶領團隊針對工程系統中的隨機性、非線性問題,發現隨機性的傳播規律,建立完整的工程隨即系統的概率密度演化理論。李杰教授解釋道:“這個理論逐步形成了比較完整的工程結構整體抗災可靠性設計的方法,從而使我們的工程師有足夠的信心和理性,來把握工程結構整體可靠性。”在工程建設領域,差之毫厘失之千里,李杰教授及其團隊在數據的準確性方面前進了一大步。由李杰老師及其學生提出的廣義概率密度演化方程,被命名為“Li-Chen方程”,為重大工程結構的動力在變分析和抗災可靠性設計提供了關鍵的理論基礎。

“概率密度演化理論”不僅僅可以應用到土木工程中,還可以在機械工程、航空航天工程、海洋工程乃至生物醫學等多個領域。鑒于李杰教授對概率密度演化理論的發展,以及在大型基礎設施系統基于可靠度的抗震設計方面的貢獻,榮獲了美國土木工程師協會授予的弗洛伊登瑟爾Freudenthal獎章,也是首位獲此殊榮的亞洲學者。

“這個理論,是我們中國人自己原創性的理論,也讓我們走在了國際的最前沿。”李杰教授自豪地說。

地下空間改造關鍵技術

很多人或許有疑問,往地下開發空間,究竟會不會“挖空”我們的城市造成地面下沉呢?同濟大學地下建筑與工程系教授朱合華教授給出了自己的看法:“地下空間只主張適量、有序的開發,所以城市不會被挖空。關于城市的沉降問題,是一個多方面的原因,并不能說是開挖地下空間造成了沉降。有個有趣的現象是,如果上海地下被挖空,反而會像一個盒子漂在水上,還有可能浮起來。”

地下空間的改造是一個涉及多單位、多學科、復雜的綜合性大工程,朱合華教授牽頭的科研團隊通過大范圍、多部門、高強度的產學研協同攻關和全方位的工程集成示范,建立了“以點狀新建與改擴建、線狀穿越、面上集成示范為主線”的具有自主知識產權和經工程驗證的核心技術成果體系。朱教授主持完成的“城市高密地區大規模地下空間改造關鍵技術及其集成示范項目”榮獲2016年度國家科技進步獎二等獎,為城市高密集區大規模地下空間建造提供了關鍵技術,保駕護航。

去過徐家匯游玩的人,肯定會對徐家匯地鐵站印象深刻。徐家匯商圈最重要的幾家商城分布在五條馬路的交點處,環抱多座商業廣場的還有天主教堂景區、學校以及眾多寫字樓、住宅區,人流量巨大。先不說上海本身飽和軟土地質,單是在這繁華狹小的地界下避開電力、地鐵線、排水隧道等等,就已非常困難,更別說要在這里建設一個大型地鐵換乘樞紐了。朱教授笑著比喻到這是“戴著鐐銬在跳舞”。針對重重問題,朱教授所在團隊創造性的提出將3層地下車庫改為2層地鐵站、利用既有地下空間暗挖加層等等,配合施工單位一起“完成了一個不可能的任務”。

朱教授所在團隊攻克了一個又一個的難題,比如說建立了軟土高精度本構模型和考慮地下結構滲流阻擋效應的深開挖降水計算新理論,提出了可百分之百回收的低能耗新型圍護系統和蓋板與支撐體系相結合的新型蓋挖逆做法等等核心技術,成功地應用于上海虹橋樞紐下穿機場滑行道工程,蘇州昆山圍護工程、上海蘇州河深隧工程等130余項有重大影響的代表性工程中,創造經濟效益達到17.02億元。

早日重見藍天

眾所周知風電水電是清潔再生能源,特別是風能更是取之不竭。不過風電高昂的造價和維護成本,一直是影響風電發展的重要因素。

風電水電運行工況復雜,裝機環境惡劣,極易引發低頻機械故障,造成重大破壞。由于大型機組零件眾多,引發的故障特征復雜,診斷極為困難,如何快速高效低成本地破解機組診斷難題,一直是我國迫切需要解決的問題。同濟大學電子與信息工程學院何斌教授主持完成的《大型風電水電機組低頻故障診斷關鍵技術項目》榮獲國家科技進步二等獎,這個項目提出了大型機組非周期強擾動低頻故障分析方法,發明了高性能靠溫度敏感材料制備工藝,研制了高性能低頻振動傳感器,實現產業化,保證新能源產業實現跨越式發展。