館陶,館陶

◎周月霞

館陶,館陶

◎周月霞

電視劇《美人心計》有一幕令我記憶尤深,漢帝劉恒溫柔地望著襁褓里的嬰兒微笑著對竇漪房說,我們的女兒就叫館陶吧!那一刻,我著實對古人取名字的藝術不屑,女孩,不該叫枝呀花的嘛,一個公主居然叫館陶?

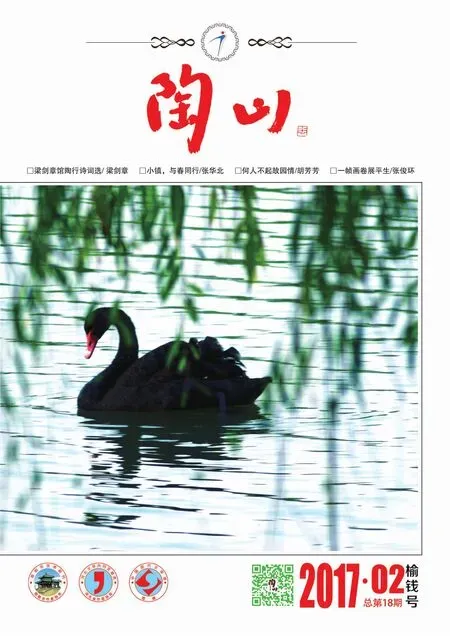

時隔館陶公主降生兩千多年的某個春日午后,我坐在通往館陶的大巴上,喋喋不休地為館陶名字的由來向同路人提著各種刁鉆古怪的問題。車窗上雨點密稠,炸響頭頂的一聲春雷令我惶然噤聲。直到館陶文聯主席的一席解釋才使我的心漸漸安定。原來,春秋戰國時代,這里有一座型似陶的山丘故喚陶山,陶山之土燒制出的陶器出了名地耐用。趙武靈王巡游到此,依傍陶山修建一座館邑落塌休息,于是此地得名館陶。

可想而知,館陶定是土沃物豐、人杰地靈,不然,文帝也不會將它賜予剛降生不久的愛女。想必睿智的竇太后更熟諳館陶有多么殷實富足,才會聞聽封號笑逐顏開。

念頭一轉,浮想聯翩,文帝定都那時候在大同,他寵愛的妃子慎夫人是邯鄲人,想必在枕邊會時時念及家鄉的館陶吧,文帝脫口而出更在情理之中。于是,館陶這個名字變得合理、經典,甚至在我心里有點妙不可言。

館陶的迎客宴上,百名作家的盈盈笑語將我這天馬行空的思緒拉回。我抓起盤中碧綠的黃瓜大口朵頤,果真脆爽可口,難怪大半個北京城的人都吃館陶的黃瓜。

但我絕對不是為了吃瓜而來。

雨后的館陶天空,陽光溫潤,春風柔情。你被塑成像,笑望長空,魂,攀援上我的心頭。

是的,我為你而來。我不知古鎮是因你不朽,還是你因它而長存?我只知是你締造了“金屋藏嬌”,我只知自古女子為情生。史書上說你是個自私的人,是一個妒婦,而我固執地認為你活得最真實。

真實的人生才不累,才坦然。

我們這群現代人活得太累了。

也許是為了釋放這些累才到你的身邊,搜尋世間的璞,還原人性的真。

拐過一條幽長的、由五顏六色的紙風車裝飾的胡同,我來到一座酒作坊前。一位頭發花白,皮膚黝黑,目光朗朗的老人坐在臺階上曬太陽。眾人紛紛留影,老人下意識地避躲著,可能老人覺得自己不合時宜。一位陪同我們參觀的干部快步走過去,輕輕拍了拍老人的肩,大聲說,不用動,坐著吧,別摔咯!轉回頭對我燦爛一笑:老人家都喜歡熱鬧,不會影響到別人。神之淡定,語之懇切,讓我突然對他有了一種敬畏。在世態炎涼的當今,能讓人發自肺腑生出這樣的感受,于我已經是不虛此行。

于是,堅定地相信,館陶歷經幾千年的風霜雨雪,你的子民依然如你一般率真灑脫。

館陶,大體解了你的名字之謎,但什么使得現代館陶人活得如此真實坦誠,依舊是迷。

直至我見到了黑陶。

在叢臺博物館看到很多戰國時代出土的陶器,模樣大抵粗笨,那些陶器是古代人的陪葬品,古人覺得人死之后還要在另一個世界生活,而生活就需要盆盆罐罐。朋友玩笑說,你要是珍藏這么一個就一輩子不愁吃喝了!我是個祖輩上就窮的人,古董文物似乎永遠不會激發我的貪念。但走近黑陶的一瞬間,我的萬丈貪婪無根地躥升出來。

館陶籍著名詩人雁翼在《黑陶初記》里這樣寫道:那長發少女的頭像,仿佛我在巴黎一位詩人書房墻壁上看到過。那變形的大力士又把我引到東柏林古老的博物館之島,各種小鳥聯飛的透雕臺燈株,仿佛在西柏林一家賓館里伴過我思鄉之夢。而那仿佛走了很遠很遠的路坐下來閉目尋思的女佛,在曼谷木雕商店里誘惑過我。”當然,我無法像他那么“入陶十分”地詠嘆,但面對那些黑如漆、明如鏡、薄如紙、硬如瓷的黑陶,我的思維滯頓良久,雙眸莫名蓄滿熱淚。在一尊碧葉粉荷的細腰陶瓶面前,我居然把那陶器幻化成一位靜立沉思、婀娜柔美的女子,我是為她不遠千里而來的一位須眉男兒,我們緊緊擁抱,時光停駐,此刻永恒。

耳邊嘈雜響起,幻象消失,那些靜若處子的陶,依舊在格架上對我淺笑嫣然、寵辱不驚。安詳的如同糧畫小鎮的那個梳羊角辮的女娃娃,持著粘畫的筆一絲不茍;真誠的像羊洋花木小鎮景點上賣油炸糕的大嫂,那么軟香甜酥的炸糕只賣五角錢一個。終于揭開了謎團,正是他們詮釋了“熏陶”的意義廣深而恒遠。

水至清無魚,美至贊無詞。不信嗎?一位可以洋洋灑灑幾十萬字文章的老作家瞠目這陶的魅力,踟躇良久,留言簿上只寫了一句:館陶真美呀!

館陶,你何須文字贊譽,馬路上的稀少車流,KTV兩個小時一百元的消費水準,小胡同里肆無忌憚騎著單車橫沖直撞的孩童,是我執著地喜歡。

在草長鶯飛的三月,藍天如玉,白云若花,春水鱗波,柳絲曼妙。館陶,原諒我詞匯的貧乏,溢美的吝嗇,我與你隔世相望、凝眸久久,魂魄揉伏進你的袖舞長風。

周月霞,上世紀70年代生,鄉村醫生。河北省作協會員,河北散文學會會員。