“大灣區”城市群需要打出各自的“文化名片”

黃樹森

在深圳特區建立四十年紀念日即將來臨、粵港澳合作進入新階段之際,我們應該怎樣站在“新時代”的高度,對世界講述好“粵港澳大灣區”故事,擦亮“大灣區”城市群各自的“名片”,拿出富有前瞻性、針對性、儲備性高質量的成果,傳遞被遮蔽的文化信息、文化資訊,為廣東參與“大灣區”創造新奇跡,我以為必將成為這一時代的“文化熱點”。

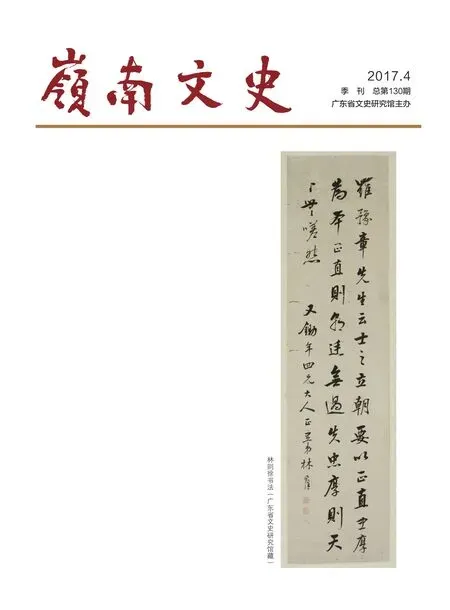

大鵬所城,位于粵港澳大灣區深圳的大鵬半島,占地11萬平方米,始建于明洪武二十七年(1394),是明清兩朝嶺南軍事要塞,有著六百余載抵御外辱的歷史,涌現了劉起龍、賴信揚、賴恩爵等一大批杰出的民族英雄。清道光十九年(1839),大鵬營參將賴恩爵指揮大鵬營水師,在九龍海戰中擊潰挑釁的英軍,取得鴉片戰爭前哨戰之勝利。道光皇帝接獲林則徐《會奏九龍洋面轟荑船情形折》,朱批“可嘉之至”四個大字,賜予賴恩爵“呼爾察圖巴圖魯”,“滿語”勇士名號,照例賞戴花翎,以副將即行升用,先換頂戴。20世紀90年代末迄今,我數次赴大鵬所城參觀考察。近年,大鵬所城有了“宋朝楊家將,清代賴家幫”之類“新俗諺”。我謂之“新俗諺”者,“新”的讓人起疑心;有之,則“大宋楊家將,大清賴家幫”較為妥帖些罷了。

如今,大鵬所城已成為大灣區“文化名片”。今之所謂“名片”也者,西漢稱為“名謁”,漢末稱為“名刺”。蔡倫造紙術推廣之前,刻在竹林木板上,后世用紙,稱為“名紙”“名貼”,“帖子”“拜貼”,除姓名外,有的并寫明所要告白之事。《官場現形記》第三六回:“忽見管家拿進一張名片,說是有客拜會”。

但在20世紀八九十年代的深圳,嶺南海防軍事要塞大鵬所城卻罕為人知,若那時說它是一張“文化名片”,肯定有人會嗤之以鼻。人們議論更多的則是深圳是不是文化沙漠?辯詰者雖以各種成就辯護之,但其苦況宛若年輕夫婦抱著新生兒示人曰:“吾兒非禿,天靈蓋處有三根胎毛”“吾兒非聾啞,昨夜吃奶干嚎”云云,旁觀者或有慢應之曰:“這孩子呀這孩子……哈哈”。

1995年,深圳學者劉中國在《文藝報》發表《大鵬所城》一文。我看到后,頗為振奮,鼓勵他下點功夫,搞成一本深圳“尋根”的學術專著。劉中國果不負眾望,花了兩年時間完成《大鵬所城——深港六百年》這部書籍,并在香港回歸前夕出版。厘清了深圳歷史文化“禿、聾、啞”之傳言妄語。

我在那該書里說:“深圳無疑是中國改革開放這部‘當代史’的領銜主演之一,對深圳的過去,應有一個準確的定位,而不能自漸形穢絮絮叨叨什么‘邊陲小鎮’了。”成堆的論證國際名城,或者讓幾位大師招搖過市一下,或者引用幾個缺斤少兩的“名人”,就以為沾染上“文化”的靈光,倒不如從深圳大鵬灣畔發掘的咸頭嶺新石器時代文化遺址,從大鵬所城的沿革興廢,去窺探逝去的繁華;從汪鋐“師夷長技以制夷”偉論,來還原一個應有名的名人,重現過往的輝煌;從自身培養的名人顯示現實的光彩,更來得實在,更來得牢靠。我在那篇序里,還頗不客氣指出:我們不是沒有文化,而是缺少文化的敏銳,文化的胸懷,文化的氣魄;我們不是沒有歷史,而是老覺得歷史是個累贅,是個賠錢貨。而熱衷于紙扎鮮花,“濃縮景點”。深圳不是沒有童年,而是童年被冷落了,被遺忘了。

《大鵬所城》出版二十年,讓人欣慰歡快的是,這處冷落百載的海防要塞,1989年被命名為廣東省重點文物單位,成立了一家以保護、研究和旅游開發的“大鵬古城博物館”。2001年大鵬所城被國務院公布為全國重點文物保護單位。

大時代到來,“管家”拿進一張張異邦的“城市名片”,“主人”也不失時機奉上自己的“城市名片,”這也是禮儀之邦履行的一種最起碼的“禮儀”。同樣道理,粵港澳大灣區城市群走出去“探訪”,迎進來“作客,”都需要一張自己的“城市文化名片”。

(附記:2016年大鵬所城被評為“深圳十大文化名片”之首,此為筆者評點文章之節選。)

(作者為 廣東省政府原參事,廣東省文藝批評家協會名譽主席)