臥底的日常守則

毛亞楠

作為一種極富神秘色彩的刑事偵查手段,我國刑事訴訟法有關臥底偵查的條款中,沒有針對臥底偵查人員的細則規范。這是由臥底偵查的“保密”性質決定的,很多都是實踐操作層面的問題“成就感”是維系廣東省深圳市公安局龍崗分局緝毒警察馮景華做這份工作的主要支柱。他覺得這是件很“英雄”的事。

一位不愿意透露姓名的臥底警察稱,像他這樣隨時可以臥底的人選正面臨“斷檔”的窘境,原因是大情報大數據時代,徒弟們會覺得臥底的打法老套,而且風險非常大。

“老套”體現在臥底工作的各個環節,因為人力情報是最直接的情報,需要臥底人員切實地進入現場,忍受各種未知情況的考驗。為抓捕外逃貪官,黑龍江省東寧市檢察院臥底檢察官王旭光四年間當過小販、藏過菜園、熬過寒夜、送過快遞、當過的哥、干過苦力等。而這些瑣碎的情況,與人們在影視作品中看到過的“孤膽英雄”們的故事有一些差距。

沒有像電影《湄公河行動》里彭于晏飾演的中國臥底警察方新武那樣形如獨狼只身臥底,馮景華告訴《方圓》記者,真正的臥底行動需要的是一整個團隊的配合,而將毒販逮捕往往只在“交易成功”的那一瞬間。執著、沉默和平凡,是大多數臥底的日常。

但高風險是真實的,同影視作品所展現的一樣,臥底最怕身份暴露,臥底任務蘊藏著極大的危險性,因為多數情況下,臥底人員面對的是有組織的犯罪和窮兇極惡的罪犯,與他們打交道,是在“刀尖上跳舞”。因此人們稱臥底為“影子戰士”,“我們之所以看不見黑暗,是因為有他們竭力將黑暗擋在人們看不見的地方”。

臥底沒有統一模式

當王旭光為了確定犯罪嫌疑人黑龍江省東寧縣財政局企業股股長的周建功的真實去向,而所有的正面方法都無效后,他決定用臥底的方法來接近周建功的親屬。為了成功迷惑其親屬,王旭光造過“假身份證”“假駕駛證”,在周建功叔叔的公司當了兩個多月“工地司機”后成功上位為“老板司機”。

同為臥底的警察“阿舉”(化名)上交了自己的警徽和警服,身份從一名警察變成一名離婚的刑滿釋放人員,最重要的是他未來一段時間內不能再說和警察有關的術語,并且需要詳記如今身份的家庭概況,父母子女、出生年月及愛好和年齡。“一個謊撒了得要用100個謊來圓”,心力的角逐無時無刻。

王旭光、“阿舉”都只是臥底們的一個縮影,他們有警察、有檢察官、有國家安全機關工作人員、有武警……他們唯有的共同點是具備“公職”身份和偵查權。而這個被影視劇塑造得十分神秘的群體到底有多少人,記者根本找不到具體的數據統計。

在實務界人士看來,臥底沒有統一模式,不像做數學題有公式可照搬。他們必須掌握犯罪分子的套路,學會觀察對方的表情神態,能表演“見到錢的貪婪”,張口能說黑話。除此之外還必須具備過硬的心理素質,否則當對方將槍口抵在你的腦袋上時,只會“胡侃”是幫不上多大忙的。

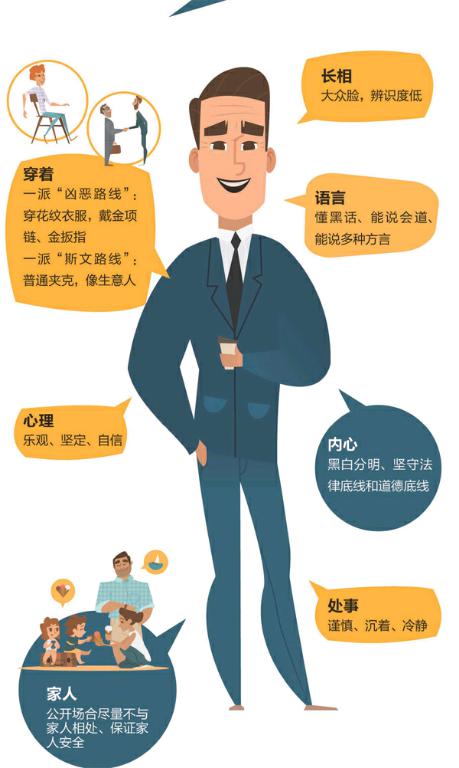

臥底也一樣,每人有每人的風格。馮景華走的就是“清新路線”,他有張愛笑的“大眾臉”,性格開朗像鄰家男孩,因“辨識度低”的特質曾有過抓捕同一個毒販兩次都沒有被對方認出來的情況。

但昆明市公安局緝毒支隊一大隊的副大隊長傅肅州卻是“兇惡路線”,他臥底多年保留下來的習慣則是“穿花紋衣服,戴金項鏈、金扳指”,因自己不高的身材又長得一臉橫肉,打扮和長相加起來,就算他掏出警官證來,也沒有人相信他是警察。

“進單位大院前下意識地回頭觀察,不喝別人給的飲料,不陪老婆孩子逛街”這些常識倒是他們共同的準則。還有“能說會道”的共性——這幾乎是天賦。

老傅在昆明生活二十多年,能說一口流利的昆明話,但因工作所需時常要扮演江浙老板的角色,他必須規避昆明口音說普通話。除此之外他還會說湖南話、江西話和上海話,并聽得懂閩南話。

但這些都是他做雜貨生意的妻子所不知道的事情。家里人甚至搞不清楚他到底在公安局的哪個部門里工作。十多年前,老傅曾開過一次家庭會議,跟妻子和兒子“約法三章”:不能一起出現在公共場所;在公共場所遇見不準打招呼;每次電聯,如果說“我有事”就不能再追問。為了保護家人,老傅甚至賣掉了單位家屬區的房子,他擔心住址容易暴露身份,且每次臥底任務結束,老傅習慣開車繞幾圈,確定沒有了“尾巴”才回家。這些都是一般家庭生活所沒有的細節。

而王旭光臥底時候有了苦悶只能和反貪局長打電話傾訴,家里人只知道他外出辦案,至于去哪里辦什么案子一概不知。2012年的整個春節期間,他都在犯罪嫌疑人父母家附近擺攤。除夕夜鞭炮聲一響起,他甚至有想痛哭一場的沖動,但他必須要掩藏內心的真實感受,強裝高興打個電話回家問候。

這是屬于臥底們的日常,沒有刀光劍影,飛車追逐,只有忍耐、等待和觀察。

臥底在法律上的身份定位

傅肅州不喜歡被人稱作是“臥底”,他認為“這很不專業”,他還是習慣叫自己的工作是喬裝偵查、特勤等,“這樣聽著正規”。

中國人民大學法學教授何家弘告訴《方圓》記者:“臥底的確是很通俗的叫法,不是嚴格的法律概念,它的官方表達是秘密偵查,而臥底是秘密偵查手段中的一種。”

有關臥底的運用由來已久,其歷史可回溯到春秋時期。《孫子兵法》就用獨立篇章對“用間”進行了詳細描述。眾所周知,“西施亡國”的典故,即是越王勾踐為復國使用的計策。春秋戰國時期,秦國的“吿奸”制度可視為臥底偵查的雛形。其后至今,臥底偵查一直是國家刑事偵查方法體系中的一個重要組成部分。

現代社會的臥底偵查主要運用于對付日益增多的嚴重惡性犯罪。記者在采訪中發現普通民眾對臥底最直觀的感受來自影視劇,例如電影《湄公河行動》中緝毒警察的臥底。雖然臥底的確是緝毒警最常使用的偵查方式之一,但并非其專有,事實上,有偵查權的特定國家機關都可以實施臥底偵查,如公安機關、國家安全機關、檢察機關及法律規定的其他特別機關。

例如涉嫌貪污罪的犯罪嫌疑人周建功潛逃后,負有偵查任務的東寧市檢察院就委派王旭光進行了一系列的化裝偵查。據東寧市檢察院反貪局局長李曉林介紹,類似的臥底行為在反貪反瀆偵查行為中并不少見,只不過因為“宣傳得不多”而較少為外人所知。

廣東省中山市檢察院反貪局副局長吳韶毅也曾經使用過臥底的方法。為了獲取一名國稅局局長的受賄證據,他偽裝身份應聘進入行賄人的公司,利用該公司老板與財務總監之間的矛盾,核對相關賬目,發現受賄人與行賄人之間的關聯,推動案件偵破。

國家安全機關也是廣泛使用臥底作為偵查手段的國家機關之一。但由于其性質的特殊性,其具體的運用方式根本無法見諸于公眾。

據記者了解,一般情況下,只有在重大案件通過其他偵查措施難以調查及抓捕重要犯罪嫌疑人時,才會啟動臥底行動。臥底偵查有巨大的效益性。這種主動性強的偵查措施一旦成功,往往能收到極好的效果。如一些犯罪組織可能會因此被全部鏟除,一些犯罪鏈條會被全部斬斷,一些地方的某種犯罪可能會極大地減少,收到立竿見影的效果。

而參與這些臥底行動,大多數情況下,臥底人員并非一定要像影視作品中表現的那樣只身潛伏對方陣營。如果馮景華要抓捕毒販,他大多只需靠線人引薦,與毒販見面,商量價格、交貨地點,或者索性頭一次見面即進行交易,而其他民警會在外圍布控,時機成熟即實施抓捕。“當然也不排除邊防緝毒武警里或者安全部門有這種長期臥底的可能。”馮景華說。而王旭光的臥底更只是通過各種身份接近犯罪嫌疑人親屬,從而找到犯罪嫌疑人的真正落腳處。

“雖沒有‘放長線釣大魚,但只要沒有暴露偵查人員的身份,上述情況是屬于秘密偵查范圍的。”何家弘說。而一位不愿透露身份姓名的臥底人員則認為,中國法律沒有針對臥底免于處罰的條款,是長期臥底不常存在的根本原因。

臥底的工作從來不是一個人的“獨角戲”,而是多方主體的聯合行動,需要指揮人員、外圍人員等各方配合。從偵查實踐來看,由于臥底偵查人員經常處在一個極其危險的環境,而且不能及時得到組織的支持,他們需要使用如監聽、密錄、密取等手段才能更好地收集證據,證明犯罪以發揮其作用。這就意味著,在臥底偵查中,手段的多樣性會使臥底人員擁有較大權力,而這些手段也可能會嚴重侵犯公民的權利,因此,如何遴選出一名合適守法的臥底人員是整個偵查行動的關鍵。

成為“謊言大師”,心底要有一個春天

我國刑事訴訟法有關臥底偵查的條款中,也是只是進行了概括性規定,沒有針對臥底偵查人員行為的細則規范。何家弘認為,這是由臥底偵查的“保密”性質決定的,很多都是實踐操作層面的問題。比如在正式臥底之前一般要進行密集式訓練,要通過一定的心理測驗及一系列關卡,另外還需具備“不能誘人犯法”這一職業道德底線等。

臥底人員的選擇并沒有“一刀切”式的標準。面對不同的對象,應對的方式各不相同。

“阿舉”之所以能在30名臥底候選人當中被選中,很重要的原因是其臨危不亂的心理特質。面對任何危險情況,阿舉都能做到無任何面部表情,這讓人發現不了破綻。要經受住毒販子的反復試探是臥底人員必須經歷的關卡。臥底過程中,毒販曾派人長期監視阿舉的一舉一動,知道阿舉的身份是刑滿釋放,便經常問他在看守所、監獄及公安局的經歷。還有一次派阿舉去洗衣服,衣服中間夾了一沓錢,錢上還做了記號,等過后看記號沒動,狡猾的毒販才真正放下心來同阿舉合作。

王旭光被選為臥底的程序也很簡單,“本著自愿原則”,加上“自己擅長與這些人周旋,會角色扮演,口才佳,反應快,懂行話”。這說起來輕松,其實不然。李波告訴《方圓》記者,“臥底是一種‘反人性的工作。需要具有扭轉、控制自己所有情感的能力,需要時刻知道自己在做什么,也需要時刻提醒自己的最高目的”。

臥底偵查任務如此高危艱巨,中國人民公安大學教授王大偉表示:“這些從事特殊偵查行業的英雄,性格特征最典型的就是正能量、堅定和自信。”

《方圓》記者從馮景華身上就能看到他性格里的朝氣和樂觀,他開玩笑告訴記者,如果時光倒退20年,他想做一名演員。接下來如果還有臥底偵查的工作任務,他也還是會毫不猶豫地參加,因為“角色扮演太過癮了”,“破案又那么有成就感”,他更不會做寫遺書再出任務的“蠢事”,“有了這樣的心理暗示,什么事也做不好”。

王旭光為了查找一名潛逃十余年的腐敗犯罪嫌疑人,五年時光,四次臥底,能夠在各種心酸委屈中堅持下來靠的就是執著不服輸的勁兒。

王大偉說:“他們是在刀尖上跳舞的人,如果他們要是沒有自己的高興,沒有自己的幽默,心里沒有一個春天的話,那么他們絕對經受不了這樣的考驗。”忠誠、勇氣、杰出的應變能力、保密觀念及獻身精神等,這些都是做臥底需要具備的素質。

危險與誘惑

同毒販做起“朋友”,時間久了,有時候碰到馮景華感冒或身體不舒服了,對方竟會關心起他的身體。這是做臥底時經常能碰到的情感沖突,所以,馮景華說,擁有黑白分明的價值觀,是喬裝偵查時在毒品世界里支撐下去的重要素質。

多數情況下,臥底偵查面對的是有組織犯罪,犯罪團伙組織嚴密、反偵察能力強且心狠手辣,臥底人員與他們打交道,是在“刀尖上跳舞”。但比這種情況更嚴重的是,臥底偵查人員本身的失控。

20世紀80年代發生在美國的“阿伯斯坎(ABSCAM)事件”可以表明失控的臥底有多危險。該事件中,一群FBI與詐騙高手合作,假冒阿拉伯富商,故意行賄政府官員,并錄下全過程,以此作為控告的證據,不少政治要員被拉下水。這起事件引發了諸多爭議,包括在FBI的探員行動中是否應該使用臥底,包括是否應設置誘人犯罪的圈套等引發了很多問題,成為美國政治史上的著名丑聞。

行使權力缺乏有效監控,是由臥底偵查人員身份的特殊性決定的。臥底人員有可能濫用雙重身份侵犯無辜公民的權利,甚至主動參與違法犯罪。長期臥底的偵查人員,有時甚至會角色混淆,模糊自身行為合法與非法的界限,漸漸地可能會失去控制。實踐中這種事情并不少見。

如貴州省六盤水市水域縣公安局緝毒大隊大隊長周鯤,一個曾經令毒販聞風喪膽,被懸賞100萬元買其人頭,并獲“全國優秀人民警察”等稱號的緝毒英雄。他在2002年7月至12月初,曾先后3次參與運輸、販賣毒品,蛻變為一名罪犯。后因其重大立功才被判處死刑緩期兩年執行。法庭上,他為自己辯解時說:“我長期從事緝毒工作,與毒販打交道,就必須買賣毒品,而買賣毒品也是為了打擊毒販。到最后,我甚至已經分不清自己到底是警察還是毒販。”英雄到罪犯往往只有一步之遙,身份可能瞬間轉換。

再如做臥底常會觸及是否釣魚執法、是否誘惑犯罪等違法的敏感界限。在具體過程中,臥底如果表現不突出,就很難受到犯罪組織的信任,難以掌握更多情報,因此,為了“表現突出”,獲得信任,分寸又把握不好的情況下,也會使臥底的“釣魚執法”出現過頭而自身違法的情況。《南方都市報》曾報道的昆明鐵路公安局在2002年一次專案行動中,臥底偵查人員在與對方“接頭”等待的過程中,以“完成任務必須像個老板樣”去嫖娼的問題就是最典型案例。

試毒是緝毒警在臥底過程中最常遇到的問題。4年前,北京便衣刑警宋名揚因臥底毒窩染上毒癮的故事令人唏噓。“這也是臥底最難的地方。”馮景華的技巧是,“會跟對方說,‘我還沒跟你交易成功,最后卻當吸毒給抓了,交易不做也罷”。“底線必須是要有的”,他告訴《方圓》記者,他的原則是“放棄”,機會還有下次,“可以變通的,沒必要死磕”。但老傅見過無法蒙混過關的情況。一名從外地借調的禁毒民警在云南潛伏期間,在毒販逼迫下,不得不與其一起吸食毒品,換取對方信任。案子告破后,這名民警療養了很長時間才重新工作。

將在外,軍令怎樣接受

王旭光在臥底過程中,很多行為都需要在整個追逃小組的遙控、配合下完成,有了心理問題還要給自己的領導打電話訴一訴苦衷。但這樣的密切有效地聯系并不是在所有的情況下都能實現。有的時候,種種客觀原因會導致臥底與組織失去聯系。

電影《湄公河行動》里,方新武在抓捕行動中,竟遇到了殺死女友的仇人,沖動之下,方新武將其打死。雖然電影在方新武“出格”行動之前鋪墊了大量細節,用來展現這一“非正義行為”的合理性,但還是難逃人們對臥底行為的追問。

多位有過臥底經歷的偵查人員介紹,“不能誘人犯罪”是喬裝偵查中必須堅守的底線之一。所謂誘人犯罪,指當事人原本沒有違法意圖,在執法人員的引誘之下,才從事了違法活動,國家當然不應該懲罰這種行為。即我們通常說的“釣魚執法”,這種行為如果運用不當將誘發嚴重社會問題。釣魚執法是政德摧毀道德的必然表現。

雖然刑事訴訟法有“不能誘人犯罪”的原則性規定,同時,其第54條正式確立了非法證據排除規則,涉及了臥底偵查中獲得的證據如何適用非法證據排除規則的問題。但對于臥底偵查人員實施的犯罪行為如何評價,是學界爭議頗多的問題。

《無間道》中的臥底警察陳永仁也一直被這個問題所困擾。他為了完成偵查任務,參與了黑幫的一些犯罪活動,如交易毒品、販賣軍火等。如果黑幫落網,陳永仁能否對其所犯罪行主張免責?由于法律中沒有明確規定,陳永仁產生了沉重的心理負擔和負罪感。而在現實中,陳永仁的困擾和復雜心境是很多臥底偵查人員的真實寫照——不準干的和允許你干的幾乎是一樣多。

但無論如何,依法辦案是原則。何家弘表示,“秘密偵查是不能免除偵查人員所做的犯罪行為的刑事責任的”,一切度量還要靠臥底人員個人的把握。