“深情記載改革開放豐功偉業是作家的歷史責任”

——著名作家朱崇山先生訪談

麥淑萍 侯月祥 黃建雄

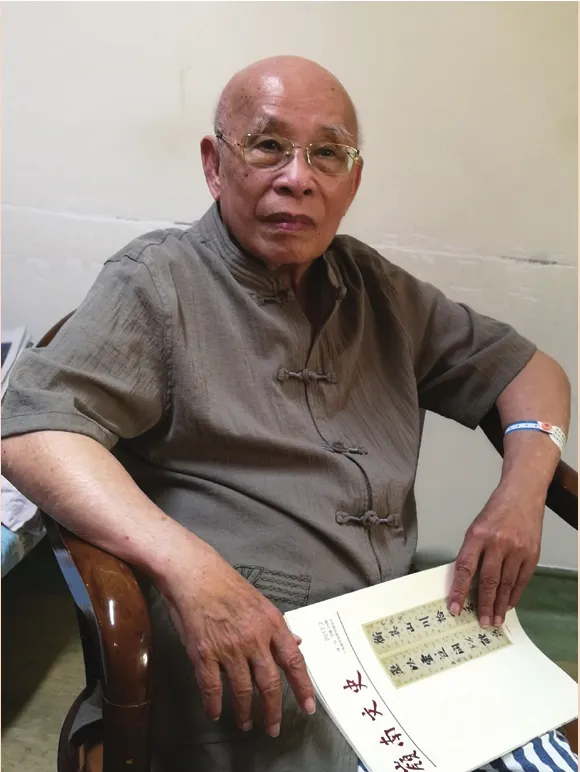

朱崇山先生

朱崇山,男,1930年生,曾用名朱浩明,越南歸僑,祖籍廣東臺山三八鎮。中共黨員。廣東省作家協會專業作家。1948年就讀香港達德學院經濟系,同年參加革命。在粵中第四支隊桂東解放總隊任教導員,后改編為粵贛湘邊縱綏賀大隊第六團。轉業后較長時間從事農村工作,參加土改工作,曾任土改隊長、區黨委巡檢組長、區黨委理論教員、黨校哲學教師、大學教師;當過土改模范、學習模范、勞動模范等。20世紀50年代開始發表作品。1979年以后開始從事專業文學創作,1984年加入中國作家協會。作為廣東省作協專門派駐深圳經濟特區的作家,他長期關注深圳經濟特區的建設與發展,先后創作了一批長篇、中篇、短篇小說。主要作品有:長篇小說《南方的風》《流動的霧》《風中燈》《十字門》《鵬回首》《界河》《空村》《耕樓》等;中篇小說集有《朱崇山中篇小說選》《影子在月亮下消失》等;中短篇小說集《多余的陰影》等;長篇報告文學《明天的早晨》等。

2003年12月,被聘為廣東省人民政府文史研究館館員。

2010年,獲中國作家協會“文學創作60年”榮譽證章。

2017年10月26日,我們在廣州訪問了年屆87歲的著名作家朱崇山先生,結合學習中共十九大會議精神,他暢談了文學創作60年的感受。

以習近平新時代中國特色社會主義思想指導文藝創作

侯月祥(以下簡稱侯):朱老,您好。今天下午我們拜訪您,向您學習。剛剛結束的中共十九大,中國人民、世界人民都十分關注,深受鼓舞。習近平總書記向大會作的報告,內容十分豐富,是我們今后十五年、三十年的行動指南,建國藍圖。在“推動社會主義文化繁榮興盛”部分,習總書記重點談了要堅持文化自信,推動社會主義文化繁榮興盛。習總書記指出,沒有高度的文化自信,沒有文化的繁榮興盛,就沒有中華民族偉大復興。可見社會主義文化在中華民族偉大復興中的重要地位。

朱崇山(以下簡稱朱):我學習了習近平總書記的報告,非常興奮,信心百倍,句句都是針對性相當強,讀起來非常親切。習近平總書記在黨的十九大報告中指出,中國特色社會主義文化,源自于中華民族五千多年文明歷史所孕育的中華優秀傳統文化,熔鑄于黨領導人民在革命、建設、改革中創造的革命文化和社會主義先進文化,植根于中國特色社會主義偉大實踐。這一睿智、精準的論述,真是千真萬確,完全符合中華民族的歷史發展實際,符合中國社會主義事業發展近七十年的實際。

我雖然八十多歲了,文學創作六十年,在這輝煌的年代,我有生之年,要以習近平新時代中國特色社會主義思想指導創作,為新時代中國特色社會主義文藝事業的發展貢獻綿薄之力。

侯:聯系您自己多年的創作實踐,如何理解習近平總書記的這一講話?

朱:我記得2016年11月30日,習近平總書記《在中國文聯十大、中國作協九大開幕式上的講話》中,也曾經指出:“在5000多年文明發展中孕育的中華傳統優秀文化,在黨和人民偉大斗爭中孕育的革命文化和社會主義先進文化,積淀著中華民族最深沉的精神追求,代表著中華民族獨特的精神標識”。我很幸運,能生活在繁榮盛世中,并且能夠有機會參與到革命文化和社會主義先進文化的創作活動中,利用筆桿子對20世紀80年代改革開放所取得的巨大成就,用小說的載體記錄下來,成為歷史印記,為現實經濟社會發展服務,為實現中華民族偉大復興的中國夢服務,覺得人生很有意義。我1979年開始從事專業文學創作,所寫的小說,不論長篇還是中篇、短篇,主要聚焦改革開放偉大事業近四十年波瀾壯闊、豐富多彩的發展變化。其中有兩條主線:一條是香港、澳門回歸祖國懷抱,這是中華民族歷史性大事,也是世界矚目的大事。另一條是贊頌深圳經濟特區的建設歷程與發展成就,特別是人民群眾的觀念意識、精神風貌和社會生活方方面面的變化。一句話,就是經濟社會翻天地復的巨變,反映了歷史的真實。這兩方面都以作家的視野,以文學的形式反映出來,這是作家的社會責任,是對人民負責、對歷史負責的最實際表現。雖然我水平有限,寫得不是很好,但是盡了力去踐行習近平總書記的文藝思想,感到寬慰。我覺得,作為中國共產黨黨員作家,我的努力與付出是值得的。

作家筆下刻畫的其實都是凡人小事

侯:據了解,您本來是“老機關”,一直都在干機關事務和秘書工作,后來卻一舉成名,成了專業作家。我們有些好奇:您的“作家路”究竟是怎么走出來的?

朱:人世間,各人的人生道路不盡相同,各有路徑,各有精彩。我出生在越南,祖籍廣東臺山。1947年我17歲時,在越南法國辦的中學讀書。本來有機會去法國留學,但當時法方要求我讀教會的神學院,一切費用可以免除。條件是十分優越,但我卻對此不感興趣,生怕畢業后有可能要從事宗教工作,不適合自己的心愿,便萌生了回香港讀書的念頭。1948年我到香港,就讀于達德學院經濟系。當時上課的教授個個都是大名鼎鼎,如郭沫若、茅盾、千家駒、黃藥眠等。后來這所學校成了“革命搖籃”,很多學生都選擇參加革命。1949年3月,我參加了中國人民解放軍。中華人民共和國成立后,我又到廣州的南方大學學習。1951年后,先后擔任過土改工作隊隊長、黨校教師、大學教師等。進入機關工作后,先后擔仼過地委領導的秘書、處長、縣委常委等。可以這么說,我的前半生主要是在機關服務,后半生才當專業作家搞創作,那是改革開放以后的事。

其實,年青時期比較單純,根本就沒有想過要當什么作家。我在大學學的是經濟,和文學搭不上線,只是我對寫作早有興趣。我的第一篇文章是1948年發表在香港《華僑日報》上。從1950年起,我逐步在報刊上發表作品,如小小說、短篇小說、散文、評論等。1979年以后我進入廣東省作協文學院,干專業創作。

朱崇山先生(右二)接受麥淑萍(左二)、侯月祥(左一)、黃建雄(右一)采訪。中為劉青(朱崇山夫人)。

侯:按照您的實踐體會,如何處理日常機關事務工作與業余文學創作的關系?

朱:機關的日常工作非常繁忙,要經常出差,又要寫材料,沒完沒了,永遠也干不完,要抽時間搞文學創作的確不易。但是,辦法多過困難,關鍵是擠時間,特別是晚上。我經常是腦瓜子不停地運轉,一有空就考慮小說的人物、情節、故事和語言等,到晚上就抓緊時間撰寫,加班加點,只有這樣才有時間。一篇小說修修改改,前后磨上一二個月,是經常的事。當然,興趣是至關重要的。

侯:在您的作品中,很多人物都是處于大時代中的尋常百姓,普羅大眾,但他們都各有性格,刻畫細膩。您是怎么考慮的?

朱:我回國參加工作后,比較多地接觸農民,農村基層干部,特別是邊防地區生活、工作了幾十年,比較了解他們的生活和想法。我深切體會農民是最貧窮、最苦的弱群體,共產黨是農民的大救星。成為專業作家后,我掛職中共寶安縣委常委,也經常要接觸人民群眾,處理有關他們切身利益的事情,掌握了許多素材。時間長了,在腦際間,在筆記本里,都是故事,一幕幕,一本本的。創作是生活,生活是更重要的創作。經過四年多的采訪調查,再幾年的創作撰寫,出版了“邊防禁區三部曲”,包括長篇小說《界河》(2012年8月花城出版社出版)、《空村》(合作,2015年3月花城出版社出版)、《耕樓》(2016年9月中國評論學術出版社出版),是反映中國南方深圳邊防禁區的系列小說。這是在有真實歷史背景下創作的“邊防禁區三部曲”。這個歷史背景也是很特別的,過去是“禁區”,不容易進去,更極少人用文學的平臺反映出來。也是我的幸運,中國實行改革開放政策后,邊防禁區檔案解密,一下子,我腦際間豁然開朗,眼前呈現出萬千景象,普通人家的生活、勞作、遭遇、人際關系,以及有關人物的命運、生動的故事,歷歷在目,神情依然。在我心底里,暗暗涌現出一股激動,一股沖勁,想在邊防禁區大背景下做文章,反映平民百姓在特殊歷史環境場景下不凡的生活。《界河》想反映的是中國改革開放大局是從農村開始的,應該說農民是改革開放的動力。《空村》想反映的是如果不實行改革開放,就是貧窮,失民心,就是死路一條。《耕樓》是想反映要社會讓農民和其他階層的人民群眾一樣,平等地站起來,平等地融入城市化進程中,成為新時代嶄新的百姓。這些作品所塑造的人物,全是實實在在、活靈活現的尋常百姓形象。

作家的筆要通過刻畫凡人小事,以小見大,讓廣大讀者通過歷史的真實,認識正確的世界觀、人生觀和價值觀,樹立起社會主義核心價值觀。這是作家的文德、道德所在,一絲也含糊不得。

新時代要有反映農村農業農民的“三農”作品

侯:一般人認為,您應該創作有關城市題材的小說,因為您對城市相對比較熟悉。可是,大出一般人所料,您選擇了創作反映“三農”(農村、農業、農民)問題的作品,這可是個難啃的“硬骨頭”。

朱:您提到的這個問題,也有不少人問過我。農民在改革開放這些年是被淡化了。在文壇上更是少見,只剩下“農民工”、“留守兒童”的詞句了。中央是非常重視“三農”問題,多年的中央一號文件都是講“三農”。但文學上反映農民問題實在太少了。原因是多樣的,我看主要還是受市場經濟拜物教的侵擾。當然,要反映有關“三農”問題的作品,也有它創作上的難度,比較敏感,因此而卻步。中國革命的根本問題是農民問題。我認為,在中國,“三農”問題實在太重要了,它關系到中國現代化的建設,關系到中華民族偉大復興的中國夢實現的大事。不管什么時候,我們都要重視“三農”題材的創作,絕不能袖手旁觀、冷眼回避。《南方的風》是反映特區建設最早的長篇小說,是最早描述農民工(當時稱臨時工)生活的長篇小說。

侯:您的“邊防禁區三部曲”出版后,評價很高。有評論說你是“邊防禁區文學創作的開拓者”、“深圳特區三農題材的首創者”。

朱:深圳經濟特區的輝煌建設與飛速發展,是文學創作的“風水寶地”,其資源取之不盡,大有作為。深圳曾經產生過頗具特色的“打工文學”,取得豐碩成果,成為當代文學史上嶄新的一頁。同樣,“特區三農文學”、“邊防禁區文學”在當代文學史上也應有一定的地位。2016年11月30日,習近平總書記在中國文聯十大、中國作協九大開幕式上的講話中指出:“文藝要服務人民,就必須積極反映人民生活。”深圳特區的“三農”問題,有別于其他地區,非常有特色。我覺得,我有責任將新時代的“三農”問題記述下來,反映偉大時代的偉大歷史性實踐,也給歷史留下珍貴的印記。這也是我用了四年多的時間收集資料,又用幾年時間創作的力量泉源。我更加深刻感到,習近平總書記“必須積極反映人民生話”的論述洞察世事,鏗鏘有力,意義非凡。

保持人民情懷 記載偉大時代

侯:您60年的文學創作中,作品累累。你的作品,無論是反映港澳題材,還是反映邊防題材,在敘事、刻畫人物方面,都非常細致、真實、生動,語言逼真貼切;而創作的時間又往往不長。想請教您:您作品中的原型人物、故事情節的素材是怎么獲得的?

朱:應該說,小說創作中的原型在生活中,素材在群眾中。我比較喜歡寫作,回國參加革命工作后,養成一個習慣,就是愛寫筆記。可惜很多筆記本都在“文化大革命”中丟失了。改革開放后,新事物層出不窮,新人新事每天都有。我經常在休息后愛回憶,會及時把一天事情中的文學藝術式感受,特別是一些細節、典型事例和生動語言記下來。時間長了,幾十本堆在家里,有空時也會去翻看,勾起回憶。這些資料,在我創作反映深圳蛇口建設的長篇小說《南方的風》、反映深圳發展變化的長篇小說《鵬回首》、反映深圳企業發展的長篇小說《流動的霧》、反映香港展開反擊迎頭痛擊金融大鱷的中篇小說《驚世之戰》,以及反映深圳“三農”問題、“邊防禁區三部曲”,反映深圳寶安區農村巨大變化的報告文學《明天的早晨》等,都有重要的參考作用,很多實例、語言都融化在小說故事中,都可以在現實生活中找到原型。生活是不動筆的創作,創作是動筆的生活。

我寫小說,還有另外一個“習慣”,就是去蹲圖書館。80年代中后期,中國面臨香港、澳門回歸祖國的歷史大事。全國人民和港澳同胞都非常振奮,期盼這一天早日到來。但是,在一些勢力干擾下,特別是香港社會受到一些影響。當時省作協領導陳殘云找到我,說給我一個任務,要我創作港澳回歸祖國的作品。我對港澳深層次的情況不大了解,起初有畏難情緒,猶豫不決。陳殘云說:老朱,你懂的,這是個特殊任務,職責所在,義不容辭。你接受要寫,不接受也要寫。你在香港讀過書,是可以寫好的。我一聽也知道這是九鼎的事了,推辭不了啦,便接了下來。1988年經組織批準,我到香港住了四個多月體驗生活。我采取兩個辦法:一是想辦法接觸香港各階層、各種人物,深入到最基層,如酒樓、購物中心、人口集中地,甚至孤山海島上,與公務人員、居民、司機、老板、醫生、護士、老師、學生、敬老院老人、菜農、農民等,還有當時港英政府不易管到的流動漁民,以及親戚、朋友、同學、同事等打交道,座談交流,深入了解他們對香港回歸的認識、想法和訴求。也和他們討論,甚至爭論,從中挖掘文學的“發光亮點”。因為當時香港社會對香港回歸祖國還存在一些誤解和爭論,要創作就要有所了解。香港有一個很小的離岸島,島上只有一間學校,交通很不方便,我想去采訪。朋友說上島交通極不方便,兜兜轉轉要老半天,而且由于歷史原因,島上有部分居民對香港回歸祖國抵觸情緒極大,勸我不要去。我覺得,那樣的“孤山小島”,社情復雜,具有特殊性,更要去了解一下。果然,我上島采訪老師、學生后,聽到多種聲音。在我的小說中也采用了不少素材,用以突出鮮明的正面形象,伸張正氣,豐富了作品思想情感。后來,一些朋友問起小說中一些真切的情節和語言,都很贊賞,還誤以為我是長期生活在香港。二是蹲進香港圖書館、博物館,凡是有關介紹香港的資料書,我都找來看,一坐就是一天,中午吃點心,前后看了上百本書,內容涉及香港金融中心、各項實業、警務、股票、期貨、外匯、醫院、文化建設、學校、宗教、名勝古跡、名人傳記等,加深了對香港的了解。1998年去澳門也是這樣。看完這些書后,對港澳有了更清晰的了解,拉近了距離,心中有數,特別是看到了港澳地區發展的軌跡,創作中少說或不說外行話,更符合港澳的自然地理和經濟社會人文環境。

人民群眾永遠是文學的主體

侯:涉及港澳的兩部優秀小說《風中燈》、《十字門》,您是如何確定主題的?

朱:通過4個多月的體驗、調查與了解,我對香港有了比較深透、清醒的認識。當要確定創作主題的時候,有人建議我要寫大財團、大資本家,會有“轟動效應”,還提供了具體名單。但是我覺得,香港回歸一洗中華民族的恥辱,香港從此回到祖國的懷抱,這是全國人民,包括港澳臺同胞、華人華僑揚眉吐氣、大快人心的政治大事,稱得上是“普天同慶”,并不是反映幾個大財團、大資本家所能體現的。文學是人民文學,大眾文學。所以,我沒有采納他們的建議,而是從反映普羅大眾的愛港愛國的熱情入手。突破口找到了,指導思想明確了,確定長篇小說名《風中燈》,反映香港歷經百年滄桑而終于回歸祖國,通過刻畫普通人物愛國愛鄉的思想情懷,反映時代的大潮大勢,人心所向。當然,寫大財團、大資本家也許會名聲大,出名快,甚至有利益。但是,作為一位人民作家,肩負責任,要敢于擔當,毫不徇私,創作刻畫人民群眾、為人民大眾喜愛的優秀作品,做一位名副其實的人民作家,這才是本分。

侯:后來您又很快完成了反映澳門回歸祖國的長篇小說《十字門》任務。

朱:反映香港回歸祖國的長篇小說《風中燈》(30萬字)由上海文藝出版社出版后,反響很大。發行時,上海文藝出版社和《文學報》共同在上海舉行了首發座談會,北京、上海等地不少名家教授參加,評價頗高,有評論稱“《風中燈》是當代《子夜》”,當然這是過獎。后來還第二次再版發行。

接著,上海文藝出版社社長江曾培等來深圳,提出要我趁熱打鐵,繼續寫澳門回歸,且要求在一年內完成。時間非常緊迫,起初我也拿不準,腦子里一片空白。當時深圳條件還不算好,深圳圖書館有關澳門的書只有十多本,其中兩本還是外國人寫的英文本。但是,很多朋友都鼓勵我,要我乘勝發揮,完成港澳姐妹篇,給我很大鼓勵和支持。著名作家張光年先生來深圳,見到我時,我談起故事的大概設想,確定長篇,初定約50萬字。他聽后說:“崇山同志,你出手不凡,就這樣寫下去。”他還指導我說:“我幫你的手。小說主要靠故事,靠語言。兩者只要抓住不放,文學特色就出來了。”我接受任務后,鼓足干勁,加班加點,每天早起晚睡,少休息,少睡覺。不過感覺寫起來比寫《風中燈》順,進度比較快,每天幾千字,最多時一天寫1.2萬字。不過由于身體透支過大,《十字門》創作期間,我病了一場,做了一次心臟搭橋手術。

反映澳門歷經450多年后回歸祖國的長篇小說《十字門》,也由上海文藝出版社出版發行,社會上給予充分肯定。時任珠海市委書記黃云龍專門要了30部,作為禮物,贈送給解放軍駐澳門部隊。澳門大學也派人來要書。他們說:《十字門》不僅僅寫澳門是賭城,而且寫出了澳門深沉的文化底蘊、豐富的人文,把澳門最好的東西都曬出來了,為澳門正了名。有些事,連我們生活在澳門多年的本地人都不了解,現在才知道,澳門真的很偉大。謝謝崇山老師。我親耳聽了澳門人的肯定,十分感動,不禁老淚縱橫,緊握他們的手不放,連聲說“謝謝,謝謝”。

我愿為打造南派文學貢獻力量

侯:您的“深港澳三部曲”是典型的現實主義作品,主題鮮明,歷史印記深刻,寓意深遠,意義重大。

朱:我出版過26萬字的長篇小說《鵬回首》,反映深圳經濟特區20多年的艱難發展歷程,還有《風中燈》《十字門》兩部小說,一起構成“深港澳三部曲”。粵深與港澳歷史上有特殊的密切關系,改革開放偉業中更是休戚相助,這也成為促使港澳回歸祖國的重大動力。這三部曲勾勒出這種特殊關系,構成了“系列”,成為新時代文藝“新秀”。此外,這三部曲分別以歷史風云和地方風俗畫般的生動描寫,藝術地再現了珠江文化(廣府文化)的特質和風情,色彩斑斕,鮮艷奪目。有評論認為,這是“一方中華民族振興的文學碑記,是一顆珠江文化的璀璨明珠”。

侯:您的幾部作品因為主題新穎,特色突出,可以說都是“首創”,出版后社會上反映很好,我們也看到不少名家的評論文章,評價都很高。您自己是怎么看的?

朱:我覺得,作為一位作家,肩負社會重仼,我僅僅是盡了我應該盡的社會責任。過去一段時期,社會上曾經出現一些形形色色“負能量”的文藝作品,對全社會樹立社會主義核心價值觀,加強青少年教育,造成負面影響。這是非常不負責任的作為,完全與黨的事業、國家利益和人民群眾的意志背道而馳。作家的筆下有思想,有感情,更有擔當,有責任。與人民同甘苦,共命運,心連心。有人統計過,黨的十九大報告中,有206次提到“人民”二字,可見“人民”的分量。顏真卿有“心正則筆正”之說。文學創作也一樣,你心中陽光,筆下就陽光。我們要保持人民的情懷,記錄偉大的時代、偉大的人民,講好中國故事,凝聚民族力量,共建美好的明天。

習近平總書記在中國文聯十大、中國作協九大開幕式上的講話中指出:“希望大家堅守藝術理想,用高尚的文藝引領社會風尚。文藝是鑄造靈魂的工程,承擔著以文化人、以文育人的職責,應該用獨到的思想啟迪、潤物無聲的藝術熏陶啟迪人的心靈,傳遞向善向上的價值觀。廣大文藝工作者要做真善美的追求者和傳播者,把崇高的價值、美好的情感融入自己的作品,引導人們向高尚的道德聚攏,不讓廉價的笑聲、無底線的娛樂、無節操的垃圾淹沒我們的生活”。在黨的十九大報告中又指出:“倡導講品位、講格調、講責任,抵制低俗、庸俗、媚俗。”習近平總書記的講話,給廣大文藝工作者指明了方向,提出了要求,樹立了標準。我們一定要牢牢記住,不忘初心,牢記使命,忠實踐行,高標準,高水平,努力創作出思想精深、藝術精湛、作品精良相統一,謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的精品力作。

侯:您的作品題材多數是反映深圳經濟特區、邊防禁區農村、粵港澳地區等地的社會生活,視覺集中南方,環境具有特殊性、神秘性、好奇性,故事新穎,人物刻畫細膩,具農厚的南方區域特色,有人說您的小說具有“南派風格”,您是怎么看的?

朱:嶺南的區位決定了小說的人物、故事、結構編織等具有明顯的地方特色,“南派小說”的形成是必然的。實際上,廣東明清時期的小說已具有明顯的“南派”印記。新中國成立后,一大批著名廣東作家的作品,可以說已初步形成了“南派小說”的格局。隨著廣東經濟社會生話的愈來愈多彩多姿,題材更加多樣化,相信以廣東為題材的高質量作品會更多涌現,“南派小說”作為一個文學流派板塊,一定會更加走向成熟。

侯:您對“南派小說”的發展充滿自信,滿懷期望。

朱:我認為,“南派小說”是中國文學寶庫的重要組成部分,也是文化自信的根據之一。“文運同國運相牽,文脈和國脈相連”。文學也要創新發展,地方特色文學的發展,無疑會有力促進延續中華優秀文化的傳承發展。“南派小說”特征主要反映在作品的地理環境、故事情節、人物塑造和語言文采上,只要肯下功夫創新,用心刻畫,大膽表現習近平新時代中國特色社會主義思想,一定會成功。我愿在有生之年為打造“南派小說”作出新的貢獻。

我妻子劉青是第一讀者,幫了我的大忙

侯:據了解,在您的創作過程,您愛人劉青同志從各方面支持您,關心您,幫助您,配合您。您能具體談談她對您文學創作的“貢獻”嗎?

朱:您說起這件事,我的確要好好感謝妻子劉青。她是位內科醫生,原來是一家醫院的院長。現在也80歲了。長期以來,她除了照顧我的日常起居生活,讓我“飯來張口,衣來伸手”外,還是我的“專職”醫生、護士,并且幫我處理大部分的通聯、抄謄文稿和雜務等工作。特別是在我創作小說《十字門》時,心臟出了問題,做過手術。期間都是妻子悉心照顧,關心備至。同時,她也是我作品的第一位讀者,我會給她講創作意圖、主要結構、故事梗概及主要人物,她會提出自己的看法;她讀小說初稿后,會提出許多中肯的意見,有時甚至細到小說中敘述描寫的遣詞造句。劉青長期悉心照顧我,大力支持我的創作,有這樣的條件,才保證了我寫作的完成。不過她跟隨我也受過一些委屈,吃過苦頭。當年我帶著強烈的愛國感“坐飛機”回國革命,參加社會主義建設。但是在“文化大革命”中被戴上6頂“帽子”,住了7年“牛棚”,劉青也深受打擊。當時,有一幫人天天勸她和我離婚,劃清界線,但是她就是要跟著我。我們志同道合,不忘初心,堅持愛黨愛國之心無悔。我們也深愛我的家鄉臺山,我把僑鄉情結融合在“深港澳三部曲”中,特別是在《鵬回首》中,表現濃烈的僑鄉情懷。我的作品都有送臺山圖書館收藏,我們共同商議書上寫“送給母親臺山圖書館”。所以,我對妻子劉青銘感至深,恩愛有加。

侯:朱老,謝謝您的詳細介紹,讓我們學到很多東西,特別是您的精神,您的奉獻。祝您身體健康,萬事如意,創作出更多的優秀作品,為繁榮發展社會主義文藝、為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。