黃埔軍校教育長、代校長方鼎英將軍

曹 磊 方定韜

方鼎英將軍

方鼎英(1 8 8 8—1976),曾被認為黃埔軍校中的地位名望和影響僅次于蔣介石、周恩來的人物之一。他在黃埔軍校初建時期有過重要的影響與作用,曾任黃埔軍校入伍生部部長、教育長、代校長等職,在軍事與軍校教育方面造詣頗深,進行諸多軍事教育改革,為北伐軍提供了大批精兵。

方鼎英將軍在黃埔軍校任職近兩年,在國共兩黨合作辦校近四年的后半段,堅持“聯俄、聯共、扶助農工”三大政策。在蔣介石、周恩來等人率師北伐后,獨自執掌校務,艱苦辦學,改革創新,使黃埔軍校得以振興發展,成為當時世界四大軍政名校之一。他一直深受黃埔師生的敬重與愛戴,被譽為“黃埔尊師”。

方氏曾領軍參加二次北伐,歷任軍長、集團軍總指揮等職,戰功卓著。后因不滿蔣介石的“攘外必先安內”政策,而脫離蔣氏政權。

這位國民革命軍中將還是著名的抗日將領,積極開展反內戰的抗日愛國民主活動。新中國成立前夕在湖南參與組織迎接和平解放的活動,曾被周恩來贊譽為“是一位正直的人、是一個真正的愛國民主人士”。后任全國政協委員和湖南省政協副主席,1976年病逝于長沙。

一 留學日本,崛起湘軍

方鼎英,字同春,別號伯雄,湖南新化縣時雍團(白溪鎮和)圳上鎮方家灣村人。

方鼎英出生于一個農耕書香之家,4歲開始私塾啟蒙。因家道艱難,立志奮發圖強,不敢懈怠。1897年10歲時考入新化縣白溪鎮大成書院就讀,12歲考入長沙明德學堂乙班,習普通學科。1900年3月考入湖南省立實業學堂(后改高等工業學堂)。

曾兩度留學日本共11年,16歲時即虛報2歲考取公費選送日本留學。1902年春,湖南巡撫趙爾巽選送50名學生赴日本留學,方鼎英由實業學堂選送考試,被錄取后赴日本東京。

初入宏文學院學習日語,兼補習普通學科。不久遷神田區新化同鄉會事務所,與著名民主革命家、時任《民報》編輯的新化同鄉陳天華一起居住,得其賞識,介紹加入同盟會,并認識了孫中山,立志學習軍事,革命救國。1905年投考日本振武學校(學軍事的預備學校)被錄取,入讀三后年畢業。1909年進入東京日本陸軍士官學校第八期炮兵科學習。次年參加同盟會的小組“求知社”,其間入社的以軍人為主,如蔡鍔、唐繼堯、曾繼梧、趙恒惕、張耀曾及政治家宋教仁等。1911年春于日本陸軍士官學校畢業,完成長達9年的留日學習經歷。

方鼎英回國后,初任保定陸軍軍官學校第一期入伍生總隊炮兵隊教官。1911年秋,武昌辛亥起義爆發,方約同士官同學30多人南下參加漢陽之役的司令部工作。1912年任湖南岳陽鎮守府司令部參謀處處長兼教練科科長。后到北京任陸軍部炮兵科一等科員(中校),負責編輯陸軍炮兵操典射擊教范及軍士、兵卒教科書籍,此后頒行全國。同時,還參與蔡鍔在北京密謀潛返云南開展反對袁世凱稱帝的護國活動的信息傳遞工作。

1917年,乘北京陸軍部派員赴日留學陸軍專門之議事,攜眷帶薪再度赴日留學,入日本東京陸軍炮工學校普通、高等兩科各一年,日本千葉野戰炮兵射擊學校一年,東京帝國大學造兵科研究一年,共留學四年。

方鼎英二次學成回國后,即隨湘軍致力國民革命。1921年春,應湖南督軍趙恒惕等聯名電邀,返回長沙任湖南陸軍第一師參謀長。這時趙恒惕在湖南籌辦自治,倡言聯省自治,而有出師援鄂之役。方鼎英被趙委任為援鄂總指揮部參謀長,擊潰王占元主力部隊孫傳芳部。

1922年,方鼎英奉北京政府大總統黎元洪委派赴日本視察。回國后在上海晤譚延闿并勸譚隨孫中山革命,到湖南發動倒趙(恒惕)運動。1923年譚延闿奉孫中山大元帥令入湘討賊,方被委任討賊軍第一軍(軍長宋鶴庚)司令部參謀長,率部直趨衡陽討伐趙恒惕,方屢屢親自發炮,在湘江西岸與敵軍激戰30多天,終于挽回危局。

同年6月,陳炯明在廣州發動兵變,譚延闿奉孫中山電令,即率方鼎英等湘軍部隊南下馳解廣州之圍。同年9月,方鼎英率部在途中幾經苦戰,到達廣州后,由譚延闿帶領晉見孫中山,孫中山當面嘉獎方鼎英,并贈手提機關槍八挺予其部隊,并由孫中山大本營頒令方鼎英續任駐粵湘軍第一軍代軍長兼第一師師長。

1924年2月,方率湘軍進駐廣東河源、新豐交界處,打擊陳炯明部。因湘軍南來水土不服而病死過半,后經與時任粵軍總司令部參謀長蔣介石初晤相識,得蔣支助。接著率湘軍主力配合滇粵各軍東征,于河源、新豐之役重創陳炯明部。1924年 4月任湘軍第一軍軍長兼一師師長,同年底任北伐軍特遣軍總指揮。方鼎英遂率部返回湖南。1925年中秋前,他再應譚延闿電邀赴廣東。

方氏的軍功顯赫,譚延闿曾譽之為“韜略卓著,一時有名將之目。” 他超常、豐富的軍事學歷、學識和領軍實戰經驗,曾被當時軍界譽為中國軍事學歷學識第一人,又以其年青,即被軍事家蔣百里贊譽為三個半軍事家之半個。

二 揮師廣東,效力黃埔

黃埔軍校籌辦初期,方鼎英在湖南統領宋鶴賡部湘軍,人數最多時有萬余官兵。譚延闿曾多封電報催促其南下廣州,緣由是這時軍校教育長缺位,蔣介石意欲方接任。因方久未到廣州,汪精衛遂推薦鄧演達代理教育長,蔣介石有所抵制,但苦于身邊尚無合適人選。軍校創建之初,孫中山就曾考慮請方氏去黃埔辦教務,并派廖仲愷到譚延闿處接洽。后來,蔣介石又多次盛意邀請,方才應允入校。

1925年8月,方鼎英抵達廣州,被譚延闿任命為駐粵建國湘軍整理處副監,兼建國湘軍第一軍講武學堂幫辦。11月,蔣介石將黃埔軍校入伍生部中將部長的任命狀給方鼎英,言明歸校長直接領導。因為此時鄧演達僅以少將銜代理教育長,而方鼎英在湘軍已任過代軍長兼師長,并曾任北伐軍特遣軍總指揮,已是中將軍階,明顯在鄧之上。

方氏履職時,正值第四期入伍生招收入伍。方氏著手于沙河燕塘組建入伍生部,分秘書、總務、軍事、政治、外語諸科,提高入伍資格,以中學畢業以上程度為標準。同時,制定入伍生軍事教育要則,務求學生應“達到完成軍士及勉充排長的教育”水準。為夯實學生學育基礎,更傳授以數、理、化、外語等普通學科。方氏經常與有關教職員研究討論,經常去看學生操練,聽學生上課,為學生講話,灌輸革命思想,提倡身先士卒、吃苦耐勞的精神。“入伍生部的工作,始終朝氣勃勃,革命空氣濃厚。”

1926年5月22日改組后的中央軍事政治學校(黃埔軍校)的國民黨特別黨部,實行擴大改組,選舉出第四屆特別黨部執行委員及監察委員會。圖為全體委員合影,前排左三為方鼎英。

1926年3月,國民黨中央為統一全軍教育,取消各軍軍校,歸并于黃埔,改名為中央軍事政治學校。4月,蔣氏委方鼎英兼代教育長。至7月,蔣介石出師北伐,更委方氏兼任代校長和黃埔要塞司令。蔣臨行前發表《留別全體官長學生書》明令:“本校長出征以后,校長職務,已委任方教育長代行。各官長學生務一致服從方教育長之命令,與服從本校長之命令無異。”[1]自此,軍校的領導重任,落到了方氏一人肩上。

隨著廣東革命形勢蓬勃發展而擴張,黃埔軍校學員與教官劇增,軍校經費開支也由第三期以前每月二三十萬元,增加到每月百數十萬元。方還致力拓展學校范圍,增設學科,擴召入伍入學學員,特設各類軍事專業技術培訓班,更在軍政教學的學制、課程內容、學成程度、教學方法、校規校制等方面做了大量大膽的改革,提出速成與深造兼顧、軍事與政治并重、知行結合的教學方針,重視先進軍事科學技術的推廣與研發,對學生進行反帝反封建思想品德和革命勇武精神的教育,大力宣講和灌輸黃埔精神,以滿足革命戰爭急需的革命人才之要求。自此,軍校建設初具規模,教學質量明顯提高,學校教育趨向正規,軍校進入了發展壯大的全盛時期,為北伐戰爭的順利進行和軍校的發展作出了巨大貢獻。當時的黃埔軍校被譽名為“東方的西點軍校”,成為當時與美國的西點軍校、英國的桑赫斯特皇家軍事學院以及蘇聯的伏龍芝軍事學院并列的世界四大著名軍事院校。在黃埔軍校歷經方鼎英獨掌校務的第四、五兩期學生中,更培養和造就了大批參加北伐戰爭、土地革命戰爭以及抗日、解放與抗美援朝等戰爭,并影響和左右中國乃至世界近代歷史的國共兩黨著名將帥人才,如共產黨中的林彪、陶鑄、劉志丹、許光達、宋時倫、倪志亮、趙尚志等;國民黨中的胡璉、彭孟緝、李彌、張靈甫等許多高級將領。方氏本人也被選入影響中國歷史的40位國軍名將之列。

北伐事業是孫中山先生的遺愿。方矢志北伐,曾書呈軍事委員會,慷慨陳辭,吁請“速整師旅,克期出發”,并表達了“鼎英不敏,愿效前驅”的雄情壯志。其所呈遞的《條陳軍事委員會為克期北伐以重時機事》一文,短約三千字,內涵深邃,謀略高明,為促成北伐的進行起到良好作用。

1926年7月北伐開始,方鼎英奉命留守后方,任黃埔軍校代理校長,并兼任教育長、入伍生部部長、特別黨部監察委員、兵器研究處處長,負責新生的軍事訓練、政治教育和普通科學的補習等。同時兼任廣州長洲要塞司令部司令官。就任前方氏曾予推托,又提出返回國民革命軍第二軍,到前方參加北伐,蔣介石不同意。方只得接任代行校長。其間因副校長李濟深還兼任國民革命軍總參謀長、第四軍軍長及廣州后方留守處主任等繁多職務,黃埔軍校教育訓練等領導事務皆落在方鼎英一人肩上。這時,校本部及平崗、蝴蝶崗、燕塘等地計有教職學員入伍生已達1.2萬多人。

三 改革教育,支援前線

方鼎英極關心北伐前線,對戰況進展了如指掌。常在學校紀念周等會議場合報告北伐形勢,作為對師生軍事、政治形勢的重要輔助教育,激勵學生發奮學習。更經常電呈前線,向蔣介石建議與溝通,不斷為前線輸送軍政人才與裝備力量,更為北伐出謀獻策。方向蔣進言:“第一軍自周恩來先生退出政治部主任后,政治工作渙散,軍心有所懈怠,大敵當前,敵軍總兵力約七十萬,恐難操勝券。”然而,統率第一軍的何應欽卻不以為然。結果不出方鼎英所料,第一軍及蔣介石嫡系王柏齡率領的教導師在與孫傳芳部作戰中幾乎全軍覆沒。

方大膽進行軍事教育改革。他根據各部隊的作戰需要,增設了特種兵班,改變了黃埔軍校單一培養步兵初級軍官的格局,并逐步將軍校僅有的步兵一科發展到步、騎、炮、工、輜及軍事專科等多科,以適應現代戰爭需要。另外,他提高學生錄取標準,提高兵源質量,大量延攬軍事教育人才,方鼎英在主政軍校期間,先后為北伐前線輸送了兩批共5000多名訓練有素的黃埔學生軍。為北伐軍提供了大批軍政骨干力量。

方鼎英題詞之一

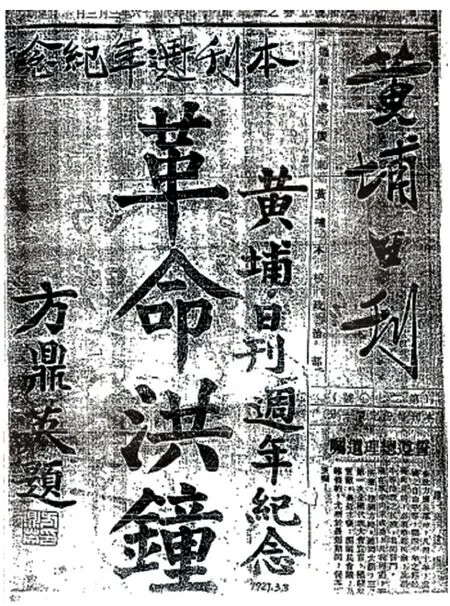

自從方氏入主校務,早起晚睡,廢寢忘餐,鞠躬盡瘁。日常要聽取大量工作匯報,處理校務,另如閱批公文、撰寫文稿、演講、訓詞等,都要至深夜才能辦。僅他所撰、所講的資料、文稿,即有由軍校輯印的《方教育長鼎英言論集》,共158篇,約35萬字。其文句流暢,論述精辟,可謂卓見真知、高瞻遠矚,其政治性、思想性、文學性均登上乘,也極為真實地記錄了這一時期方氏在軍校的軍事政治思想言行,及軍校所發生的各類歷史事件與校務活動,也闡述了方的軍事教育、先進軍事科技和軍事戰略觀點與理念,是中央軍事政治學校編印的少數傳世之作之一。《言論集》現僅在廣州中山大學圖書館和湖南省博物館各存藏1冊,已成孤本。在《黃埔日刊》上也凝聚著他不少心血,在周年紀念的頭版是他的題詞“革命洪鐘”。而《黃埔日刊》現僅在廣州市中山大學圖書館珍藏原件一套,更為珍罕。

方鼎英原本有因征戰行旅、操勞過度的染病之身,此時更感力竭精疲。1926年10月,方鼎英精心培養的黃埔第四期畢業生即將奔赴北伐前線時舉行了一次野營演習,他親自參加,三晝夜未休息。而在學生畢業典禮當天,方鼎英因操勞過度而咯血不止,最終導致聲音嘶啞兩三年。方自稱“這是我辦黃埔軍校第四期永遠難忘的紀念。”

1926年3月,方氏應俄顧問加羅覺夫之請而作《黃埔中央軍事政治學校的概述》一文,內述:“本校自成立以來,戰勝種種的惡劣環境,由五百人擴充到數萬人,前僅步兵一科,現步、騎、炮、工、輜……無線電、航空等高級軍事專科無不設立。前僅500學生,現已達到2萬余人。經濟一項由三萬元加至五十多萬元,已加至十多倍以上。……遍及三十余軍之革命軍……凡中國之二十二行省,幾無不有本校學生之足跡。在此最短時間而能得此偉大之效果,已大博國人及世界之驚嘆!”[2]

1927年4月,蔣介石在上海發動“四·一二”反革命政變后,國民政府后方由留守主任、軍校副校長李濟深主持,決定“四·一五”在廣州進行“清黨”。方鼎英在李處爭取了自己提出的黃埔軍校“和平清黨”的三點方案,爭取到三天時間和一筆費用,黃埔軍校校本部的“清黨”則在“四·一八”才進行,三天內,有許多共產黨人和國民黨左派人士已藉機而走,減小了革命力量的損失。方在黃埔“清黨”的過程中,僅是應付差事,并無特別與另外的過火行為。“清黨”后期,方更因此而被軍校中的右派圍攻清算,并在校黨部第二屆執監委員會上,以“方鼎英教育長在清黨之際,給資放走CP首領熊雄等多人……,再行呈請中央清黨委員會核辦……”做出決定,意欲追究方的責任,對方予以處分。

蔣介石曾在與譚延闿評議方鼎英對黃埔軍校的功過時說過:“伯雄之于黃埔,善莫大焉,功不可沒!”由此可見方氏對于黃埔軍校貢獻功績之大。

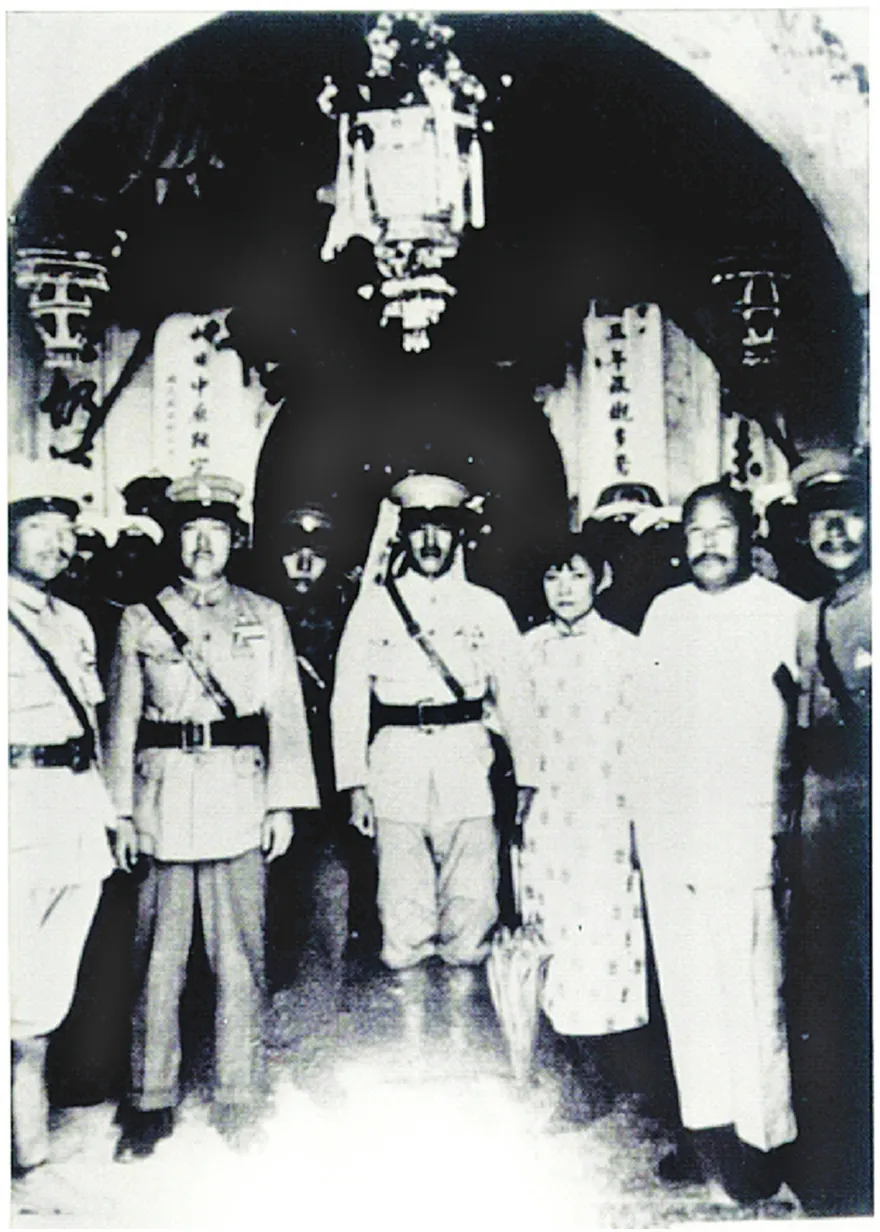

蔣介石(中)、宋美齡(右三)、方鼎英(左一)在北京西山碧云寺為孫中山靈寢守靈時合影。

四 抗日救亡,湖南起義

1927年9月,方鼎英辭去在軍校的本兼各職。離開黃埔,即被委任為新編十三軍軍長,又重新開始了他的軍旅征戰生涯。10月,方鼎英主持整編黃埔軍校學生軍,并被任命為廣東第八路軍(總指揮李濟深兼)新編第十三軍軍長,統轄廣東新編第一師、原湘軍第二師、湘軍第三師以及第四師(主要為黃埔軍校教導總隊改編)。以該軍為基礎,另以粵軍李福林一部、桂軍黃紹竑一部、滇軍范石生部,編成北伐軍中央軍,由方鼎英率領,經湘南郴縣向長沙北進,討伐唐生智部,再東向與第六、七軍會師武漢。其后方鼎英率部進駐贛州附近,所轄原滇軍范石生部脫離,獨立編成國民革命軍第十六軍。方鼎英被南京國民政府指定為廣州政治分會軍事委員會委員,遂率部南下廣東。這時廣東軍人的暗斗已非常激烈。

1928年初,方鼎英奉蔣介石令率部開抵南京,改名為國民革命軍第四十六軍,并被任命為津浦路運輸總指揮,接駐蘇皖北一帶的防地。3月,被南京國民政府頒令增任軍事委員會委員。5月,任第一集團軍(總司令蔣中正兼)第三軍團總指揮,率部參加第二期北伐戰爭華北戰事,所向披靡。北伐告成后,曾于北京西山向在為孫中山守靈的蔣介石提出“停止內戰,‘攘外以安內’,一致對外,準備10年,日帝雖強,我敢包打”的西山建議。

1929年1月,方鼎英派補為陸軍第十師出席中國國民黨第三次全國代表大會代表。其時,國民黨中常會通過方為福建省主席及欲任命他為安徽省主席,方均未予受理。3月,任討逆軍第一路右翼軍副司令兼追擊司令,參加蔣桂戰爭。10月,任西征軍第一路總指揮兼第44師師長,參加蔣馮戰爭。此時,方鼎英深感內戰頻仍,民無寧日,及不滿蔣介石“攘外必先安內”的“自殺政策”,于12月請假離開軍隊,自此脫離蔣氏政權,隱居上海,時年41歲。

1930年4月,方被南京國民政府軍事委員會聘任為軍事參議院參議。1931年,“九·一八”事變后,方鼎英積極參與抗日救亡運動,在上海與徐謙、朱蘊山等聯合組成抗日會,聯系各界人士團結抗日,秘密印行《晨曦》、《怒潮》等刊物,提出“凡抗日者皆為友,不抗日者皆為敵”的口號,力反內戰以對日,從事抗日救國宣傳活動。方是自1931年起即積極組織推動中國十四年全民抗日的先行者和發動者,并因此而被國民黨藍衣社(中統)列入欲予暗殺的反蔣抗日愛國民主人士53人名單。

1933年冬,方鼎英與李濟深等在香港參與策劃福建事變,方被推舉帶一部分人到湘西組織“湖南抗日人民政府”的活動,計劃與“閩變”遙相呼應。事敗,方被當局通緝。反蔣失敗后,方一直躲避在香港居住,“西安事變”后才回到南京。

1936年7月9日,獲頒國民革命軍誓師十周年紀念勛章。1937年,在方脫離軍政界7年后,仍被選入其時由賈逸君編撰的《中華民國名人傳·軍事人物篇》。

1937年“七·七事變”爆發后,方鼎英主動請纓抗日,被任命為第九戰區司令長官(陳誠兼、薛岳)部戰地黨政工作指導委員會副主任。1938年9月,再被國民政府軍事委員會聘任為軍事參議院參議。其后長期未曾續任軍事指揮實職,后因病寓居原籍新化未予視事,寓居賦閑吟詩作對。

1945年9月被原籍推選為湖南省參議會參議員。1946年7月31日,被國民政府軍事委員會銓敘廳(注:在軍委管轄下掌理行營所有人員銓敘和人事管理)頒令敘任陸軍中將,同時辦理退役。

解放戰爭時期,在湖南與共產黨取得聯系,組織“迎解軍”,策動國民黨軍起義。與李濟深、章士釗聯系,在湖南組織地下“民革”工作,從事反內戰的和平民主活動,并在湖南從事和平自救迎接解放的工作。

1949年,方鼎英秘密策動舊屬起義投誠,6月他曾派人去河南信陽,與南下的第四野戰軍林彪司令員取得聯系,后來林彪駐軍漢口時,方鼎英曾親自冒險穿過兩道封鎖線,到武漢向林面報在湖南的迎接解放的工作。后經林彪等呈報中央,毛澤東、朱德親筆簽署任命書,特聘任方鼎英為中國人民解放軍第四野戰軍高級軍事顧問。1949年8月,方在長沙力助程潛、陳明仁,參與著名的湖南和平起義。后來方并奉湖南軍管會蕭勁光司令員派遣赴邵陽、湘西,協助駐軍收編散兵游勇的工作。

五 榮歸故里,效力國家

新中國成立后,方鼎英歷任湖南省人民委員會委員、湖南省人民政府參事室主任、湖南省人民政府司法廳廳長,湖南省第一至三屆人大代表,第二至四屆全國政協委員,民革中央委員、民革湖南省委員會副主任委員,湖南省政協副主席。

方鼎英一直受到共產黨和人民政府的禮遇。陳賡、陶鑄等中共高級領導干部來長沙,也要上門與方共敘師生情誼。1962年全國政協會議期間,恰逢方的壽辰,在京早期的黃埔學生歡聚一堂,為方祝壽。

方關心家鄉教育事業。北伐成功后,1929年方創辦方氏鼎興小學。1946年,又創辦大熊中學,謀求教育興鄉,著力培養人才,提高民眾素質。1999年,由省、市外事辦聯系,日本滋賀縣資助,其子女及家鄉各界人士合力在鼎興小學原址改建成“鼎英湘滋友好學校”。而大熊中學則早已遷至新化縣城,更名為縣立第三中學,成為縣級重點中學。

方一生愛國,晚年仍念念不忘祖國統一大業,多次通過自己的袍澤,捎話給旅居香港、臺灣、美國、日本等地的舊好和部下,規勸他們為祖國統一大業作出貢獻。周恩來贊譽方“是一位正直的人”。

80歲時的方鼎英

方鼎英文學、歷史、書法造詣俱佳。一生寫下不少著作,公開出版的有:《我的一生》(又名《方鼎英將軍自傳》)《參加護法戰爭后的回憶》《略談中山艦事件》《我在黃埔軍校的經歷》《黃埔軍校的“清黨”回憶》《1923年譚(延闿)趙(恒惕)戰爭與湘軍入粵》等;及1927年9月由中央軍事政治學校(黃埔軍校)編印的《方教育長鼎英言論集》(“黃埔叢書”第十一種)。譯著有《野戰炮兵戰術》(德國羅彥著,北京共和印書局1915年9月發行)。

方的書法功底很深,長期臨過傳統碑帖,其字體顏筋柳骨,一如他的為人——風骨錚錚而功底豐厚。“毋忘此日——中華民國十四年六月二十三日”。石碑為黃埔軍校于“沙基慘案”一周年紀念日籌建,碑文系1926年6月時任黃埔軍校教育長兼代校長的方鼎英將軍應邀手書。

1974年,方鼎英87歲時作《八七感懷》七律一首,概括自己人生歷程:

作輟人間八七年,艱難險阻味嘗全;馳驅南北東西地,閱盡風霜雨雪天;

起伏沉浮身受慣,忠誠老實志彌堅;欣逢盛世歡無限,百歲超延慨自然。

1976年6月2日,方鼎英因病在長沙逝世。1981年湖南省政府協助方鼎英子女將其骨灰由長沙移送老家,歸葬于新化縣圳上鎮方家灣村(現鼎英村)虎形山,立有“方鼎英墓”豐碑高冢,氣象雄樸。其墓碑左右和后面為石雕墓志,約三千字,為全國政協文史資料研究委員會專員陳樹華撰,方之三子輝生書,簡述方之一生。

“毋忘此日”石碑

注釋:

[1]引自《方鼎英將軍史傳》(新化文史第十三輯),第75頁(原件藏湖南省博物館)。

[2]引自《方教育長鼎英言論集》。中央軍事政治學校印,《黃埔叢書》第十一種,論說類《黃埔中央軍事政治學校的概述》,第65頁。

(作者曹磊為廣東省人民政府文史研究館館員)