明代典例法律體系的確立與令的變遷

——“律例法律體系”說、“無令”說修正

楊一凡

明代典例法律體系的確立與令的變遷

——“律例法律體系”說、“無令”說修正

楊一凡*

目 次

一、明代典例法律體系的初創與“令”“例”稱謂的變換

二、明代典例法律體系的完善與《大明令》融入《明會典》繼續行用

三、明代以詔令發布國家重大事項的傳統始終未改

傳統的明代“律例法律體系”說、“無令”說應當修正。明代建立的新法律體系是按照“以典為綱、以例為目”的框架構建的,應總稱或簡稱為“典例法律體系”。“律例法律體系”說忽視了《明會典》系“大經大法”和洪武年間頒行的《大明令》等十一種法律并非刑事法律這一基本史實,因而失之偏頗。明初在變革傳統律令法律體系時,把單行“令”的稱謂變換為“事例”,二者名異而實同;《大明令》不僅在明開國后百余年間被奉為必須遵行的成法,即使正德、萬歷兩朝《明會典》融《大明令》入典后,其有效條款仍在行用;明人以詔令頒布國家重大事項、把“制例”稱為“著為令”的傳統,直至明末未變,所謂“明代無令”說不能成立。

法律體系 典例 會典 明令

明代法制建設的一個重大發展,就是變革傳統的律令法律體系,建立了“以典為綱、以例為目”的新法律體系。明太祖朱元璋注重制例,明王朝除洪武元年(1368年)正月一日頒布開國前一月成書的《大明令》外,國家制定的法典和基本法律不再以“令”命名。據此形成的“明代無令”說、“律例法律體系”說,既成定論,長期流傳。令在明代是否真的淡出法律舞臺?它在法律體系變革中是怎樣被其他法律形式替代的?如何全面、正確表述明代的法律體系?這些都是研究明代法律史需破解的疑義。

一、明代典例法律體系的初創與“令”“例”稱謂的變換

明代以前,中國古代法律體系從形成到不斷完善,大體經歷了四個歷史發展階段:戰國是中國古代法律體系的生成時期;秦漢是以律令為主的法律體系的初建時期,這一時期,律是最重要、最基本的法律形式,令是僅次于律的重要法律形式;魏晉至唐宋是以律令為主的法律體系進一步發展和完善的時期,以令典、律典為朝廷大法,規范國家的基本法律制度,是這一時期法律體系的重要特征;元代是律令法律體系向典例法律體系的過渡時期。

明代的法律體系,以正德六年(1511年)頒行《明會典》為分界,前后的法律形式和內容構成有所不同。在此之前,是以“制書”表述國家基本典章制度(又稱 “常法”)、以“例”表述可變通之法(又稱“權宜之法”)的法律體系;在此之后,是以典為綱、以例為目的法律體系。在后一種法律體系中,《大明會典》是規范國家重大政務和各項基本制度、經久長行、在法律體系中居于“綱”的地位的“大經大法”,明太祖頒行的《大明令》《大明律》《諸司職掌》《大明集禮》等13種法律是“典”的組成部分;后嗣君主頒布的穩定性強的行政、刑事諸條例為“常法”,事例為“權宜之法”。由于“制書”或《明會典》規范的都是國家的基本典章制度,例一直處于“目”的地位,因此,明一代法律體系始終是以“典為綱,例為目”的框架設計的,故可總稱或簡稱為“典例法律體系”。多年來,學界曾用“律例法律體系”表述明一代法律體系,現在看來,這種概括不夠全面、準確。明太祖朱元璋曰:“律者,常經也。條例者,一時之權宜也。”〔1〕(明)呂本等:《明太祖寶訓》卷3,中國國家圖書館藏明萬歷三十年春秣陵周氏大有堂刻本。朱元璋的這一名言,通常被持“律例法律體系”說者作為論述明代法律體系的依據。其實,這句話說的是律與刑例的關系。以“律例法律體系”表述明代刑事法律體系,應當說是合適的。然而,如把明一代法律體系統稱為“律例法律體系”,則忽視了明太祖頒行的《大明令》《諸司職掌》《大明集禮》等11種基本法律并非刑事法律的史實,忽視了弘治朝之后以《明會典》為“大經大法”的史實,也不符合刑律只占明代立法總數很小一部分這一實際。筆者認為,在論述明代法律體系時,可以區分歷史階段或從不同的研究視角具體論述,比如從法律形式構成的層面,也可把正德《明會典》頒行后的法律體系表述為“以《明會典》為綱、以律例為主要形式、以例為立法核心”的法律體系,但在總稱或簡稱明一代法律體系時,概括為“典例法律體系”更為恰當。

(一)明初對傳統律令體系的變革及洪武朝法律體系的構成

簡化法律形式,提升例的法律地位,是明初法律體系變革的顯著特征。明太祖朱元璋在洪武年間變革傳統律令體系的實踐,為新法律體系的確立奠定了基礎。朱元璋之所以力主變革傳統律令體系,注重制例,與明初的治國需要和他的立法指導思想有密切關系,是他推行“常經”之法與“權宜”措置并用法制方略的必然產物,也是中國古代法律形式和法律體系演變的必然結果。

法律形式及其表述的立法成果是法律體系的基本構成要素。從秦漢至宋元,中國的法律形式由簡到繁。宋元時期,隨著社會經濟發展和時局的變化,原有的法律形式已不能適應立法的需要,統治者為區分效力層級、規范類別不同的立法,不斷使用新的法律形式和法律術語,致使法律形式眾多、混雜。如宋有律、令、格、式、編敕、制、敕、宣、御筆、例、申明等;元于詔制、條格、斷例之外,又有多種補充法形式,僅例的稱謂就有格例、分例、條例、則例、事例等。由于法律形式、法令數量冗繁,官吏任意出入,“天下黔首蚩蚩然狼顧鹿駭,無所持循”。〔2〕(明)陳邦瞻:《元史紀事本末》卷11《律令之定》,中華書局1979年版,第84頁。顯然,宋元的法律體系,已到了后世無法繼受的地步。

明王朝建國之初,中原未平,軍旅未息。經歷連年戰火,經濟陷于崩潰境地,可謂“亂世”待治,百廢待興。如何盡快地變“亂世”為“海宇寧謚,民樂雍熙”的太平盛世?朱元璋認為,必須在恢復社會經濟的同時,注重法律制度的重建。他把健全法制看做是調整各種社會關系、恢復和鞏固社會秩序的根本,說:“紀綱法度為治之本”“喪亂之后,法度縱弛,當在更張”。〔3〕《明太祖實錄》卷19。本書所引明代各朝《實錄》,均據臺灣“中研院”史語所校印本。此書系該所據國立北平圖書館(今中國國家圖書館)紅格鈔本縮微卷影印。為此,他提出了“當適時宜”“當計遠患”“法貴簡當、穩定”“治亂世用重典”等一系列法制建設的指導原則。〔4〕楊一凡:《明代三部代表性法律文獻與統治集團的立法思想》,載韓延龍主編:《法律史論集》(第2卷),法律出版社1999年版,第520-591頁。

從“當計遠患”“當適時宜”“法貴簡當、穩定”的指導思想出發,朱元璋強調立法要“常經”與“權宜”之法并重。他說:“法令者,防民之具、輔治之術耳,有經有權。”〔5〕(明)呂本等:《明太祖寶訓》卷3,中國國家圖書館藏明萬歷三十年春秣陵周氏大有堂刻本。他主張“權宜”之法的制定需“貴不違時”,“常經”之法的制定要“貴存中道”“可貽于后世”。朱元璋多次告誡臣下說:“謀國之道,習于舊聞者當適時宜,狃于近俗者當計遠患。茍泥古而不通今,溺近而忘于遠者,皆非也。故凡政事設施,必欲有利于天下,可貽于后世,不可茍且,惟事目前。蓋國家之事,所系非小。一令之善,為四海之福;一令不善,有無窮之患,不可不慎也。”〔6〕《明太祖實錄》卷163 。又說:“法貴簡當,使人易曉。若條緒繁多,或一事兩端,可輕可重,吏得因緣為奸,非法意也。夫網密則水無大魚,法密則國無全民。”〔7〕(清)張廷玉等:《明史》卷93《刑法一》,中華書局1974年版,第2280頁。也就是說,法律制度的創設要注意防止“泥古”和“惟事目前”兩種傾向,內容和形式應達到“法貴簡當,使人易曉”的要求。

洪武年間,明代君臣在法制變革中,貫徹了朱元璋“常經”之法與“權宜”措置并用的法制建設方略,精心修“常法”以垂后世,注重制例以治亂世。洪武末,隨著《諸司職掌》的頒行和《大明律》的定型,基本建成了新的法律體系,其結構框架如下所示。

洪武朝法律體系構成

常經之法:制書(表述國家典章制度)

大明令(治國總章·洪武元年頒)

大明集禮(禮制典章·洪武三年修成)

諸司職掌(行政典章·洪武二十六年頒)

大明律(刑事典章·洪武元年頒,三十年定型)

其他“常法”:

憲綱(監察·洪武四年頒)

孝慈錄(禮制·洪武七年頒)

洪武禮制(禮制·洪武年間頒)

大誥(刑事·洪武十八年至二十年頒)

禮儀定式(禮制·洪武二十年頒)

皇明祖訓(皇室家法·洪武二十八年頒)

稽古定制(禮制·洪武二十九年頒)

教民榜文(民間事務·洪武三十年頒)

軍法定律(軍事·洪武年間頒,失傳)

權宜之法:例

條例

事例

則例(事例的一種,主要表述錢物管理和財政收支標準方面的事例)

榜例(除《教民榜文》即《教民榜例》外,均屬于事例性質)

其他各類事例

在明初法律體系中,上位法律效力層級是以“制書”名義頒布的表述國家典章制度的基本法律,有較強的穩定性。在基本法律制定方面,頒布了《大明令》《大明律》《諸司職掌》《大明集禮》《憲綱》《皇明祖訓》《御制大誥》《孝慈錄》《洪武禮制》《禮儀定式》《稽古定制》《軍法定律》《教民榜文》等法律。其中《大明令》是治國總章程,《諸司職掌》是行政典章,《大明律》是刑事典章,《大明集禮》是禮制典章,《御制大誥》是刑事類法律,《孝慈錄》《洪武禮制》《禮儀定式》《稽古定制》是禮儀類法律,《軍法定律》是軍事類法律,《憲綱》是規范監察制度的法律,《皇明祖訓》是皇室家法,《教民榜文》是有關民間事務管理的規定。

下位法律效力層級,是以“例”的形式頒行的可變通之法。當時因時因事以例形式頒行的大量行政、經濟、禮儀、刑事、民事、軍政、教育諸方面的法令,穩定性較差,屬于“權宜之法”的性質。在明初法律文獻中,例的稱謂有“例”“條例”“事例”“則例”“榜例”5種,其實都是“事例”的同義語。這里對各法律術語的內涵作一簡介。(1)事例。“事例”的本義是“以前事為例”。它是在行政或審判活動中,通過處理某一事件或某一案例形成并被統治者確認為具有法律效力的定例。(2)則例。明代則例是事例的一種,專指用以規范國家錢物管理、收支的標準及相關事項具體運作規則方面的事例。(3)榜例。榜例也是事例的一種形式,專指以榜文公布的定例。(4)條例。明代時“條例”的概念,是指“分條”編纂、列舉“奏定之例”,是“條”與“例”合成意義上的法律用語。“條例”的含義有狹義和廣義兩種。廣義性質的“條例”,是把各種形式的具有“條”與“事例”特征的例都稱為“條例”。條例是各種例的總稱或泛稱,也可作某一形式例的簡稱,事例、則例、榜例都屬于條例的范疇,亦簡稱“例”。狹義性質的“條例”,其內涵明代前期與中后期有所不同,洪武朝專指由抽象條文組成或復數結構的事例。正統以后各朝,則多把朝廷精心修訂、穩定性較強、具有常法性質的文件稱為“條例”。洪武年間,以“條例”命名的法令甚少,僅有“升賞條例”〔8〕《明太宗實錄》卷11。“馬政條例”〔9〕《明憲宗實錄》卷178。《明武宗實錄》卷46。“責任條例”〔10〕(明)徐溥等纂修、(明)李東陽等重校:《明會典》卷15《吏部十四·事例》,文淵閣四庫全書本。《責任條例》頒行于洪武二十三年(1390年),共7條,就布政司、府、州、縣分別治理管轄區域的職責及按察司、巡按御史究治瀆職官員的責任作了明確規定。正德、萬歷間修訂《明會典》時,又將《責任條例》全文收入該書卷12《吏部十一·考核二》。等幾種。從當時頒布的法律、臣工題奏以及各種史籍的記載看,洪武朝所說的“條例”,是廣義性質的條例,實際上也是事例。

與魏、晉、隋、唐、宋的法律體系比較,朱元璋確立的典例法律體系的最大優點是,提高了例在法律體系中的地位,把各朝于國家基本法律、單行皇帝詔令之外的紛繁的法律形式,包括以令表述的各種可變通之法,統一簡稱為“例”,使法律形式更加簡約,包容量更大,更易掌握和操作。至于新法律體系中“常法”的表述方式,則較前代沒有實質性變革。魏晉至唐宋法律體系中,以“令典”“律典”為最高效力層級,兩“典”之下設“常法”為第二效力層級,“權宜之法”為第三效力層級。明代新法律體系把前兩個效力層級整合為一個層級,統稱為“常經之法”,以“制書”名義頒布。這種做法,實現了法律效力層級的簡約化,但把綜合性法律與專門性法律整合為一個法律效力層級,各基本法律又各署其名,無疑有編纂體例不夠規范和統一的缺陷。

(二)新法律體系中“令”“例”稱謂的變換

元明以前,累朝“令”的存在樣態,有“令典”、單行令和皇帝詔令之別。在明初法律體系中,把所有因事而立、屬于變通之法性質的單行令,統稱為“事例”,“事例”是這類單行“令”的同義語,關于這一論斷,有大量史料可證。

其一,明人所說的“著為令”,與“著為例”是同義語。

洪武年間,明王朝把事例確定為國家的重要法律形式。除《大明令》和表述國家重大事項的皇帝詔令外,凡是可變通的單行令,不再使用“令”的稱謂,在法律文書中統稱為“事例”。臣工題奏和史籍中,往往把制定事例稱為“著為令”。這里以《明太祖實錄》記洪武年間“著為令”的4則資料為例。

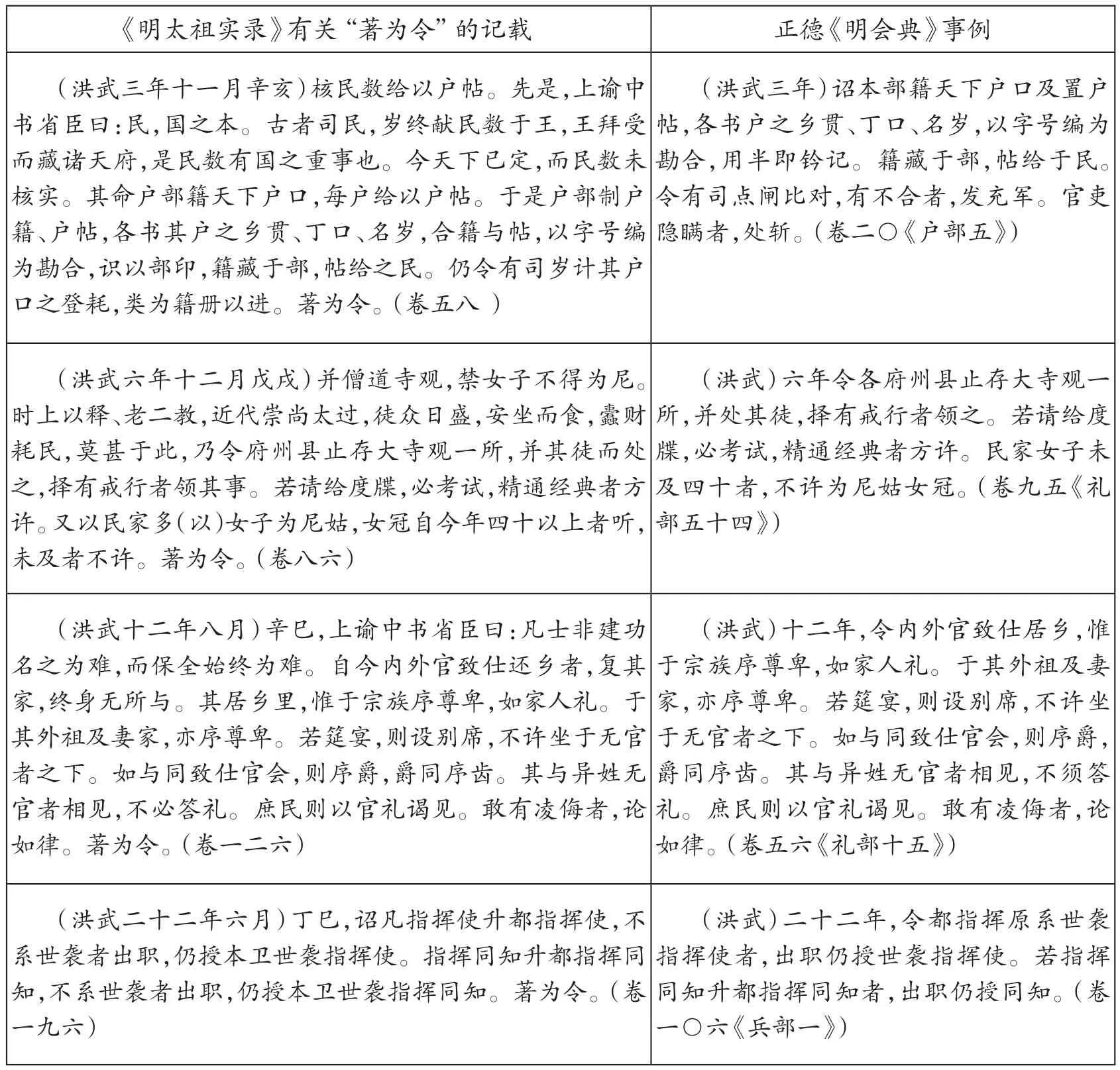

表1 《明太祖實錄》中“著為令”與正德《明會典》事例比較

永樂及以后各朝,把制定事例表述為“著為令”的做法時有發生。明代官修史書《明實錄》記述的朝廷立法活動,就有460多件是皇帝欽準“著為令”后頒行的。其中《明太祖實錄》61件,《明太宗實錄》21件,《明仁宗實錄》4件,《明宣宗實錄》11件,《明英宗實錄》46件,《明憲宗實錄》39件,《明孝宗實錄》25件,《明武宗實錄》33件,《明世宗實錄》110件,《明穆宗實錄》11件,《明神宗實錄》70件,《明光宗實錄》2件,《明熹宗實錄》27件。如果把這些“著為令”的記載與有關法律文獻比較,就可知它們是以事例的形式頒布的。所謂“著為令”,其實就是“著為例”。

其二,朝廷頒布的事例亦可統稱“令”。

正德《明會典·凡例》〔11〕(明)徐溥等纂修、(明)李東陽等重校:《明會典》書首《凡例》,文淵閣四庫全書本。曰:

事例出朝廷所降,則書曰“詔”,曰“敕”;臣下所奏,則書曰“奏準”,曰“議準”,曰“奏定”,曰“議定”。或總書曰“令”。

明代事例屬于國家制定法,其產生主要有三種途徑。一是皇帝擬定或以“令”“詔”“敕”“榜諭”名義發布的有法律效力的單行法令。二是臣工題奏、部院衙門根據行事職能需要擬定的辦事細則或處理其他事宜,上奏皇帝批準形成的即“奏準”“奏定”類法令。三是科道、三卿、九卿等會議通過的臣工題奏、部院衙門題奏經皇帝欽準即“議準”“議定”的法令。正德《明會典》記洪武朝事例706件,內有402件是以“令”“詔”“敕”“榜諭”等名義頒布的,有42件是“奏準”“奏定”類法令,16件是“議準”“議定”類法令。其他246件事例,大多句首標有“定”等字樣,可能是編纂者不能確定這些事例到底是“奏定”還是“議定”,因而籠統言之。這些“事例”均系單行法令,都是經皇帝欽準發布的,也都屬于令的范疇,故《明會典》云“總曰為‘令’”。

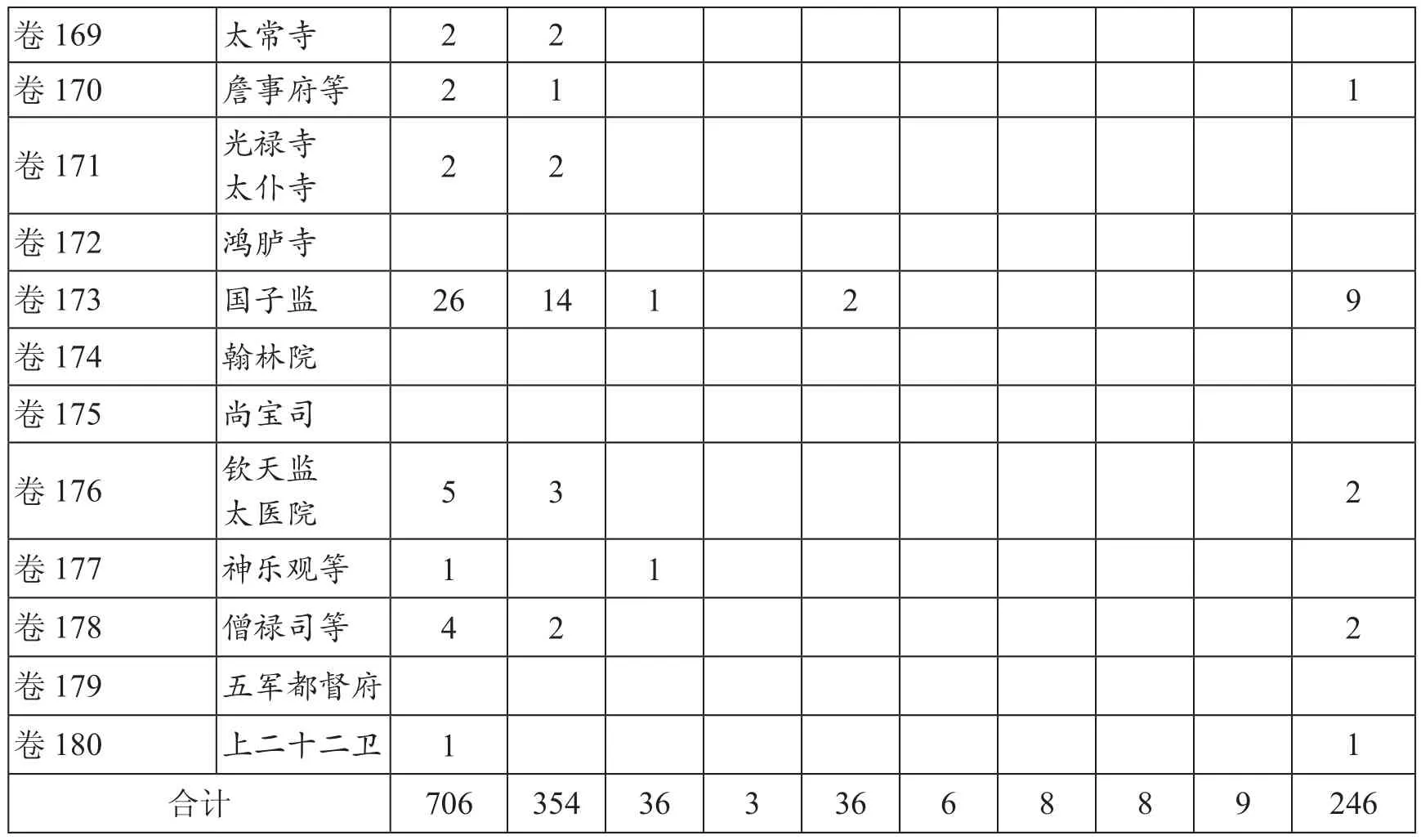

朝廷頒行的事例“總書曰‘令’”,也就是說,“事例”是單行令的代稱。關于這一點,也可以從大量的史籍記載中得到證明。比如,正德《明會典》記載明開國初至弘治十五年(1502年)頒行的代表性事例4800余件,其中洪武朝事例706件。各事例句首,標有“令”“詔”“奏準”“奏定”“議準”“議定”“榜諭”和“定”等字樣,以此表述事例的來源和立法程序,也表明事例具有法律效力。現將該書所記各洪武事例前標示的法令來源或頒布形式列表述后(見表2)。

表2 正德《明會典》載洪武事例來源一覽

卷169太常寺2 2卷170詹事府等2 1 1卷171光祿寺太仆寺2 2卷172鴻臚寺卷173國子監26 14 1 2 9卷174翰林院卷175尚寶司卷176欽天監太醫院5 3 2卷177神樂觀等1 1卷178僧祿司等4 2卷179五軍都督府卷180上二十二衛1 2 1合計706 354 36 3 36 6 8 8 9 246

正德《明會典·凡例》曰:“凡纂輯諸書,各以書名冠于本文之上。采輯各衙門造報文冊及雜考故實,則總名之曰‘事例’,而以年月先后次第書之。或歲久卷籍不存,不能詳考者,則止書年號,如‘洪武初’之類。又不能詳,則止書曰‘初’、曰‘后’。洪武初草創未定及吳元年以前者,則總書曰‘國初’,其無所考見者,不敢臆說,寧闕而不備。”〔12〕(明)徐溥等纂修、(明)李東陽等重校:《明會典》書首《凡例》,文淵閣四庫全書本。可見明太祖以事例形式頒布法令,早在明朝建立前就開始了。洪武朝乃至明建國前頒布的法令,最初稱謂甚多,在確立新的法律體系后,把屬于權宜之法的法令,都統一稱為事例。“事例”與單行“令”的性質、功能并無不同,只是稱謂的變換。

二、明代典例法律體系的完善與《大明令》融入《明會典》繼續行用

(一)明代典例法律體系的確立和完善

明太祖創立的以制書表述國家典章制度、以例表述可變通之法的法律體系,在正德《明會典》頒布前未發生變化。正德《明會典》于弘治十五年(1502年)修成。洪武朝之后,明朝歷建文、成祖、仁宗、宣宗、英宗、景帝、憲宗七帝,達百年之久。這一時期,因明太祖死前留下遺訓:“已成立法,一字不可改易”〔13〕《皇明祖訓》序,載《中國珍稀法律典籍續編》(第3冊),黑龍江人民出版社2002年版,第483頁。,“群臣有稍議更改,即坐以變亂祖制之罪”,〔14〕(清)張廷玉等:《明史》卷93《刑法一》,中華書局1974年版,第2279頁。各朝一遵祖制,除對洪武朝頒行的《軍政條例》和《憲綱條例》作了一些內容補充外,沒有制定新的“常法”。為解決立法與社會發展不相適應的難題,各朝廣頒事例,以例補法,致使事例浩瀚,“一事三四其例者有之,隨意更張每年再變其例者有之”。〔15〕《皇明條法事類纂》卷48《陳言干礙法司條例須要會議例》,載《中國珍稀法律典籍集成》乙編第5冊,科學出版社1994年版,第920頁。因事例過多,前例與后例的內容往往有沖突之處,人難遵守。“事例冗瑣難行”,成為這一時期法制建設的重要弊端。

永樂以后,面對如何解決“事例冗繁”的難題,統治集團內部曾長期存在“度勢立法”和“唯祖宗成憲是式”兩種不同意見。經近百年的立法實踐,到弘治朝時,“度勢立法”“法守畫一”的主張逐步成為君臣的共識。明孝宗朱祐樘認為,對祖宗成憲 “因時制宜,或損或益”,并不“失于祖圣之意”,主張“以一祖宗舊制為主”,“適時變通”〔16〕(明)傅鳳翔輯《皇明詔令》卷17《即位詔》,載《中國珍稀法律典籍集成》乙編第3冊,第522頁。。弘治五年(1492年),孝宗命整合刑事事例修訂《問刑條例》,于弘治十三年(1500年)頒布天下。弘治十年(1497年)三月,孝宗以累朝典制散見于簡冊卷牘之間,百司難以查詢,民間無法悉知,敕大學士徐溥、劉健等編纂《明會典》。十五年(1502年)十二月成書,凡180卷。但未及頒行,明孝宗去世。明武宗繼位后,于正德四年(1509年)五月,命大學士李東陽等重校,六年(1511年)頒行,世稱“正德《明會典》”。

正德《明會典·凡例》云:“會典之作,一遵敕旨,以本朝官職制度為綱,事物名數儀文等級為目。”可知《明會典》編纂之始,就確立了以典制為綱、以事則為目的指導思想和編纂原則。修成的正德《明會典》,以六部和其他中央機構官制為經,以事則為緯,分述開國初至弘治十五年百余年間各行政機構的建置及所掌職事。其書弁以宗人府1卷,自2~163卷為六部掌故,164~178卷為諸文職,末2卷為諸武職。其事類綱目,一依洪武二十六年(1393年)刊布的《諸司職掌》為主。正德《明會典》的編纂方法,是典、例分編,即各卷目次下明太祖頒行的13部法律條目在前,相關累朝事例附后。通過修訂,保留了《諸司職掌》《大明律》全文,從《大明令》《皇明祖訓》《大誥》《大明集禮》《洪武禮制》《禮儀定式》《稽古定制》《孝慈錄》《教民榜文》《軍法定律》《憲綱》等11種法典、法律中,選編了仍適合明代中期行用的有關條款,從國初至弘治十五年頒行的事例中,編選了當時仍可行用和具有參閱價值的事例,編成“足法萬世”的一代之典。

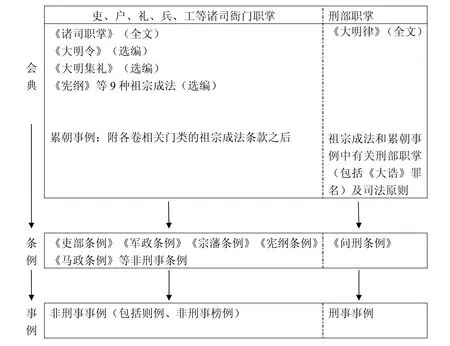

正德《明會典》是全面整合明太祖頒行的諸法律和歷年事例的結晶,它的頒行,標志著明朝典例法律體系基本定型。此后直到明末,雖然《明會典》在嘉靖、萬歷間曾經重修,但只是內容和體例的進一步完善,國家的法律體系框架始終未有大的變化。現將正德《明會典》頒行后明代法律體系的構成列表于后(見圖1)。

圖1 正德《明會典》頒行后明代法律體系構成圖

正德《明會典》整合的13種祖宗成法中,“《諸司職掌》見今各衙門遵照行事”“《大明律》已通行天下,尤當遵奉”〔17〕(明)徐溥等纂修、(明)李東陽等重校:《明會典》書首《凡例》,文淵閣四庫全書本;又見(明)申時行等重修:《明會典》書首《弘治間凡例》,中華書局1989年影印本。,故這兩部法律全文收入。選編的《大明令》《大明集禮》《憲綱》等11種法律的有關條款,也都是能夠經久可行的法律規定。至于《明會典》整合的累朝事例,現行事例無疑具有法律效力,而遠年事例則側重其稽考價值,其中不乏可反復適用者。明朝規定“遠年事例,不許妄援”〔18〕《明神宗實錄》卷506。,如援引要報請皇帝批準。總之,《明會典》并非單純的史料匯編,而是一部在法律體系中居于“綱”的地位、務必遵行的“大經大法”。

正德《明會典》頒行后,明中后期的法律體系從法律效力層級講,由“大經大法”“常法”“權宜之法”構成,匯集祖宗成法的《明會典》是國家的“大經大法”,后嗣君主頒布的效力長期穩定的諸條例是“常經之法”,包括則例、榜例在內的事例為“權宜之法”。《明會典》的纂修,彌補了祖宗成法因時局變化立法缺口過大或有些條文過時的缺陷,有效地解決了各法律中內容相互重復、沖突和事例浩繁的弊端,使法制歸于一統。后嗣君主頒布的“常法”以“條例”命名,既堅持了“遵奉祖宗成法”的原則,又為以后各朝制定新的“成法”開辟了路徑。然而,正德《明會典》的頒行,卻意味著除《諸司職掌》《大明律》兩部法律外,包括《大明令》在內的11種祖宗成法的條款被選擇行用,即收入《明會典》的條款仍繼續行用,其他條款如若在執法、司法中援用,需上奏皇帝批準。

(二)《大明令》融入《明會典》及其行用

《大明令》〔19〕現見的《大明令》的較好版本,除《皇明制書》14卷本、20卷本和不分卷本外,北京大學圖書館藏《大明令》明刻本1卷,中國國家圖書館藏《大明令》明刻本1卷(收在《皇明制書》殘卷7卷本中),北京大學圖書館、南京圖書館、浙江圖書館、上海圖書館、華東師范大學圖書館、日本東京大學東洋文化研究所大木文庫等藏有該書清刊羅氏《陸庵叢書》本。日本內閣文庫藏《大明令》《皇明制書》明刻本(7卷本),東京大學東洋文化研究所藏大藏永綏本、文元三年抄本等。系明開國之初與《大明律》同時頒布、并行于世的重要法典。《明史·刑法志》云:“明太祖平武昌,即議律、令。吳元年冬十月,命左丞相李善長為律、令總裁官。”“十二月,書成,凡為令一百四十五條。”洪武元年(1368年)正月十八日,奉明太祖圣旨,頒行天下。《大明令》革新體例,以六部分目,其中《吏令》20條,《戶令》24條,《禮令》17條,《兵令》11條,《刑令》71條,《工令》2條。“令者,尊卑貴賤之等數,國家之制度也。”〔20〕(宋)歐陽修等:《新唐書》卷56《刑法》,中華書局1975版,第1407頁。《大明令》雖然內容過于簡要,遠不如《大明律》那樣詳盡嚴整,但此書比較全面地規范了國家的各項基本制度,在新朝初建、法律未暇詳定的情況下,它實際上起到了臨時治國總章程的作用。

在正德《明會典》頒行前的百年間,《大明令》一直未曾修訂。雖然它的一些條款與《大明律》有重復之處〔21〕《明史》卷93《刑法一》載,明太祖于洪武六年“詔刑部尚書劉惟謙詳定《大明律》……舊令改律三十六條”。日本學者內藤乾吉在《大明令解說》(譯文見劉俊文主編:《日本學者研究中國史論著選譯》(第8卷·法律制度),中華書局1993年版,第380-408頁)一文中,曾對洪武六年“舊令改律”進行考證。事實真相是:洪武元年律未設“名例律”,有關表述刑法原則、未明確具體刑罰標準的名例律條款列入《大明令·刑部》。所謂“舊令改律”,主要是把《大明令》中有關刑法原則類條款復列入《大明律·名例律》,同時把戶令、兵令、刑令、工令各兩條與律文關系密切的內容復寫進《大明律》。“舊令改律”后,《大明令》仍保持原條款不變。列入《大明律》中的舊令條款,除幾條外,也并非簡單的文字重復,而是對相關內容及各種違法犯罪行為的處刑標準作了更為詳細的規定。,有些條款被《諸司職掌》等制書相關的詳細條款所代替,但它作為國家最高層級的法律,仍處于憲典地位。在正德《明會典》頒行前被奉為祖宗成法,程度不等地得到遵行。明代史籍中有關這一時期講讀、行用《大明令》的記載甚多。比如,據《明孝宗實錄》記載,弘治元年閏五月丁卯,“監察御史向翀言:近奉詔赦,斗毆殺人者亦在宥中。《大明令》:應償命而遇赦原者,猶追銀二十兩,給付死者之家。今輒釋之,則此蒙更生之恩,而于死者獨薄。請如令行之,斯情法兩盡矣。從之”;〔22〕《明孝宗實錄》卷10。弘治十年十月壬申,“應天府致仕府尹于冕奏……臣今年七十四歲,既無兄弟,又乏子息,臣之一身固不足恤,惟痛先臣之嗣一旦遂絕,祠堂、墳墓無所付托。臣伏睹《大明令》:凡無子者,許令同宗昭穆相當之侄承繼,先盡同父周親,次及大功、小功、緦麻。如俱無,方許擇立遠房及同姓為嗣。臣已遵著令,擇同姓新安衛千戶明之次子允忠為嗣”。〔23〕《明孝宗實錄》卷130。這說明直到弘治年間編纂《明會典》時,《大明令》仍被遵行。

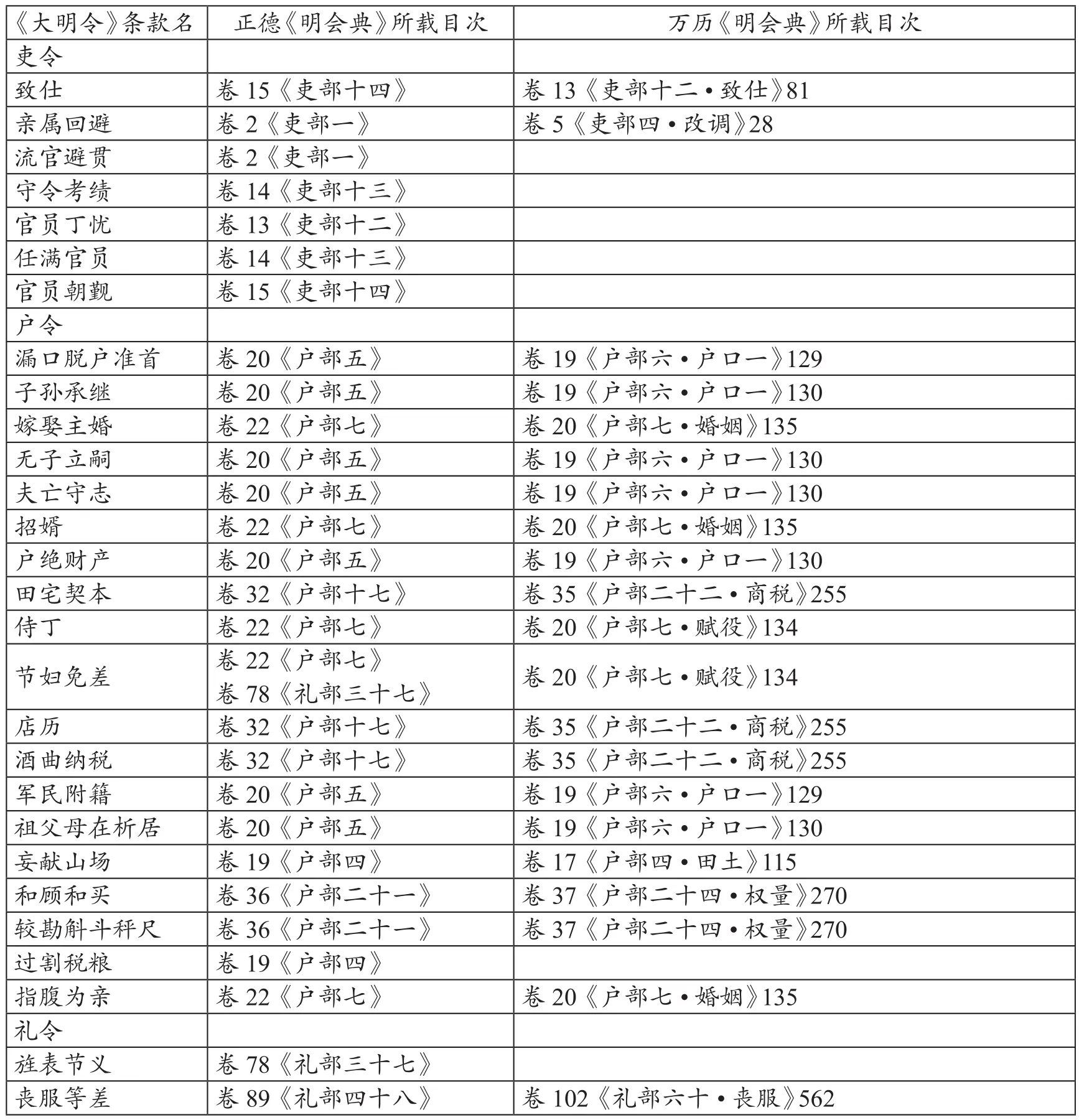

編纂正德《明會典》時,或因《大明令》有的條款內容過時,或因其他制書有更加詳盡的條款,僅收入了該書的61個條款,占全書條款總數的42%(見表3)。

表3 兩朝《明會典》所收《大明令》條款

注:萬歷《明會典》欄各目次后阿拉伯數字,指《大明令》條款在該書(中華書局1989年影印本)中的頁碼。

正德《明會典》收入的61個《大明令》條款中,有58條系全文收入,其中有2條分別收入戶部和禮部;有3條《大明令》原文較長,《明會典》選收了一部分。這些條款在正德《明會典》頒行后,作為仍然適用的法律繼續行用。

從正德六年(1511年)到萬歷十五年(1587年),正德《明會典》實施了76年之久。嘉靖年間曾續修《明會典》,世稱“嘉靖續纂會典”,然未頒行。萬歷四年(1576年)六月,又重修《明會典》,十五年(1587年)書成,神宗命禮部刊刻頒行天下,世稱“萬歷重修會典”,題為申時行等修,共228卷。萬歷《明會典》在正德《明會典》的基礎上,吸收了“嘉靖續纂會典”中的新增內容,增補了嘉靖二十八年至萬歷十三年事例。萬歷《明會典》沿襲正德《明會典》的編纂宗旨和總體框架,以六部和其他中央機構官制為綱,以事則為目,分述明代開國至萬歷十三年二百余年間各行政機構的建置沿革及所掌職事。與正德《明會典》比較,萬歷《明會典》的變化主要是兩點:一是對舊典的款目和內容多有損益,內容更加完善;二是把祖宗“成法”條款與累朝事例融為一體,即采取典、例合編體例,使“大經大法”更加規范。正德《明會典》各卷次內容“列《諸司職掌》《大明令》諸法律于前,歷年事例于后。然《職掌》定于洪武二十六年,而洪武事例有在二十六年之前者,不無先后失序”〔24〕(明)申時行等重修:《明會典》書首《重修凡例》,中華書局1989年影印本,第2頁。,內容往往有交錯之處,條理不夠分明。萬歷《明會典》改為把制書條款和相關事例合編,“從事分類,從類分年,而以凡字冠于事類之首,各年俱以圈隔之”。〔25〕(明)申時行等重修:《明會典》書首《重修凡例》,中華書局1989年影印本,第2頁。制書條款收入其中時,俱稱其刊布時間,如《大明令》稱洪武元年,《諸司職掌》稱洪武二十六年。《御制大誥》《大明集禮》《洪武禮制》等書,也是僅稱年份,不用書名。這樣,各類事例按刊布年份排列,總目列于書首,各卷下標有事類名稱。卷帙雖然浩瀚,但綱目分明,因革清晰。

萬歷《明會典》收入《大明令》48個條款,占《大明令》總條款的33.1%,其中47條系沿用正德《明會典》所收,新增了《大明令》中《告敕前事》一條,這些條款作為“大經大法”的組成部分,其具有法律效力是不言而喻的。

大量史料表明,《大明令》條款融入兩朝《明會典》后,其作為一代典章的地位并未改變。該法典的完備程度雖然遠不如幾經修訂的《大明律》,但由于它比較全面地規定了明朝的行政、經濟、禮儀、軍事、刑事、民事諸方面的國家基本制度,且這些制度除少數具體規定外均沿相未改。故明代后期各朝君臣仍把《大明令》奉為祖宗成憲,與《大明律》并稱為“大明律令”,有關行用或要求遵行《大明令》“大明律令”的記載不勝枚舉。這里僅以《明神宗實錄》所載為例。萬歷皇帝朱翊鈞于隆慶六年(1572年)五月即位,他在同年七月發布的詔書中明令:“今后內外問刑官,平時務將《律》《令》講究精熟。罪無輕重,俱要虛心詳審問擬,務從平恕,不許法外深求,亦不許聽從上司指使,故意出入人罪”,“應該償命罪囚,遇蒙赦宥,俱照《大明令》追銀二十兩,給付死者家屬。”〔26〕《明神宗實錄》卷3。萬歷十七年(1589年)五月,即萬歷《明會典》頒行兩年后,針對問刑官與兵部吏典、衛所軍官相互勾結受賄,故意把罪犯解發極邊地區的問題,南京刑科給事中徐桓上書,以“太祖欽定《律》《令》,本無遣戍”〔27〕《明神宗實錄》卷211。為由,要求嚴懲違背《律》《令》的行為,建議把定配罪囚“撥以鄰近驛分”。對此,神宗皇帝“章下法司”,命“稽查毋疏”。萬歷二十一年(1593年)十二月,“閩縣知縣王仰,為仆王守真、效真、春仔所弒,其子王廷試誘三賊于神前,手刃之”。“法司議:廷試報仇,情有可憫,然于律例不合。”萬歷皇帝以“《律》《令》不載,而情有可原”為由,赦宥廷試無罪。〔28〕《明神宗實錄》卷268。在處理這兩個案件的過程中,都遵守了不得與《大明令》《大明律》相抵觸的原則,也表明《大明令》在《明會典》頒行后并沒有淡出法律舞臺。

三、明代以詔令發布國家重大事項的傳統始終未改

明朝頒行令的《大明令》外,還有各朝君主發布的詔令。

中國古代令的含義有廣義和狹義之分。狹義即作為法律形式或法律規范意義上的令,是專指“令典”和“著為令”的單行令。從廣義上講,令作為君主或以君主名義發布的命令的總稱,除令典和單行令外,君主以詔、敕等形式發布的下行命令文書即詔令也屬于令的范疇。詔令與法律形式意義上令的主要區別是,它雖然具有權威性,但大多是針對某一特定事項或對象發布的,不一定有法律的規范性和普遍的適用性。從詔令轉化為普遍適用的單行令或編入令典,要有一個“損益”即修正的過程。

明代繼承了歷代君主以詔、敕等形式發布下行命令性文告的傳統,其詔令的稱謂主要有詔、制、誥、敕、冊、手詔、榜文、令等。從建國到明末,各朝君主都發布了大量的詔令。明代君主到底發布了多少詔令,尚難統計。萬明教授在《明令新探》一文中,就明太祖朱元璋《御制文集》收入的詔令作了統計:該書共收詔令255篇,其中詔41篇,制2篇,誥53篇,敕141篇,敕命18篇。〔29〕萬明:《明令新探——以詔令為中心》,載楊一凡編:《中國古代法律形式研究》,社會科學文獻出版社2011年版,第416-444頁。《御制文集》收入的只是明太祖親撰的詔令,還不是洪武朝以明太祖名義發布的全部詔令。由此推斷,明代君主發布的詔令當有數千之多。

明人匯編的明朝詔令集,以明嘉靖年間任巡按浙江監察御史、福建按察司副使傅鳳翔輯《皇明詔令》〔30〕現知的該書善本,有美國國會圖書館藏《皇明詔令》21卷明嘉靖刻本、《皇明詔令》27卷明嘉靖刻本和中國國家圖書館《皇明詔令》21卷明嘉靖二十七年刻本。此外,中國人民大學圖書館藏有該書明嘉靖二十七年本儂明1941年抄本。美國國會圖書館藏此書21卷本,目錄所記詔令篇名,止于嘉靖十八年(1539年),而卷內詔令實收錄止嘉靖二十八年(1549年),其原刻續刻,尚難分辨。美國國會圖書館藏此書27卷本所輯詔令篇數、內容與中國國家圖書館藏該書21卷本不僅一致,且文字也較模糊。從27卷本輯錄的太祖一朝(前3卷)詔令較中國國家圖書館本多續有17篇這一點可知,其校補印行時間當在嘉靖二十七年之后。三書比較,中國國家圖書館《皇明詔令》21卷本,成書時間相對要早,印刷得也較為清晰。《中國珍稀法律典籍集成》(劉海年、楊一凡主編,科學出版社1994年版)收入的楊一凡、田禾點校的《皇明詔令》,以中國國家圖書館藏本為底本。和明崇禎時通議大夫、南京禮部右侍郎署部事孔貞運等輯《皇明詔制》兩書流傳較廣。《皇明詔令》刊行于嘉靖十八年(1539年),收錄了自小明王韓林兒龍鳳十二年(1366年)至明嘉靖二十六年(1547年)共182年間,明代十位皇帝的詔令507篇。其中:太祖72篇,成祖73篇,仁宗15篇,宣宗71篇,英宗95篇,景帝20篇,憲宗62篇,孝宗24篇,武宗22篇,世宗53篇。孔貞運等輯《皇明詔制》崇禎七年重刻本〔31〕現存于世的還有嘉靖十八年霍韜刻《皇明詔制》本,共收入明代詔令204篇,其中太祖74篇,成祖28篇,仁宗8篇,宣宗14篇,英宗22篇,景帝8篇,憲宗15篇,孝宗8篇,武宗7篇,世宗20篇。其篇目與孔貞運等輯《皇明詔制》崇禎七年刻本相同。孔貞運輯本應是在霍韜刻本基礎上形成的。,收入明太祖洪武元年至明世宗嘉靖十八年間,明代十一位皇帝發布的代表性詔令243篇,其中太祖74篇,成祖28篇,仁宗8篇,宣宗14篇,英宗22篇,景帝8篇,憲宗15篇,孝宗8篇,武宗7篇,世宗20篇,穆宗5篇,神宗15篇,光宗2篇,熹宗10篇,思宗7篇。

《皇明詔令》與《皇明詔制》所收詔令多有重復。與《唐大詔令集》《宋大詔令集》欲集詔令之大成的情況不同,此兩書是明朝代表性詔令的選編,內容多是有關國家重大事項的政令、軍令。除極少數屬于祭祀天地、遇災異自省、慰諭公卿、告誡朝臣的詔、敕外,絕大多數是具有法律效力的命令文告,內容涉及軍國大政、律例刑名、職官職掌、戶婚錢糧、賦役稅收、錢法鈔法、馬政漕運、鹽茶課程、祭祀禮儀、宗藩勛戚、科舉學校、軍務征討、關津海禁、營造河防、外交事務、撫恤恩宥等各個方面,均系明初至嘉靖年間有關重大朝政要事和法律、制度的決策性文獻。正如嘉靖時都察院右副都御史黃臣寫的《皇明詔書后序》所言:“茲冊肇于國初,以至近日,實備一代之全文”“圣朝所立之法,力行罔遺。”〔32〕楊一凡、田禾點校:《皇明詔令》,書后附《皇明詔書后序》,載《中國珍稀法律典籍集成》乙編第3冊,科學出版社1994年版,第726頁。黃臣的評價,固然有些言過其實,如傅氏所輯詔令,以“奉頌列祖列宗”“書善不書惡”為選輯標準,專取“足為世師”的“溫和之旨”,凡有損君主形象者就概未收錄。然而,如果說明代嘉靖朝中期以前各朝皇帝發布的最重要的決策性詔令,大多已被收入其書,則并非夸張。

在明代君主發布的詔令中,也有不少是可在全國普遍適用的法令。以詔、敕等形式發布的詔令,是歷代典、律、令等法律的重要來源。明代統治者對于這類詔令,或者是將其“著為令”,即“著為事例”,要求臣民遵行;或者是將其刪整后編入《明會典》。詔令也是《明會典》事例的重要來源。《明會典》所載事例中,凡是在某事例前標有“詔”“敕”“榜諭”等字樣者,皆指這些事例是修典時直接從詔令刪整而來。這里,僅把正德《明會典》載洪武朝事例直接選自詔、敕、榜文的49件事例列表述后(見表4)。

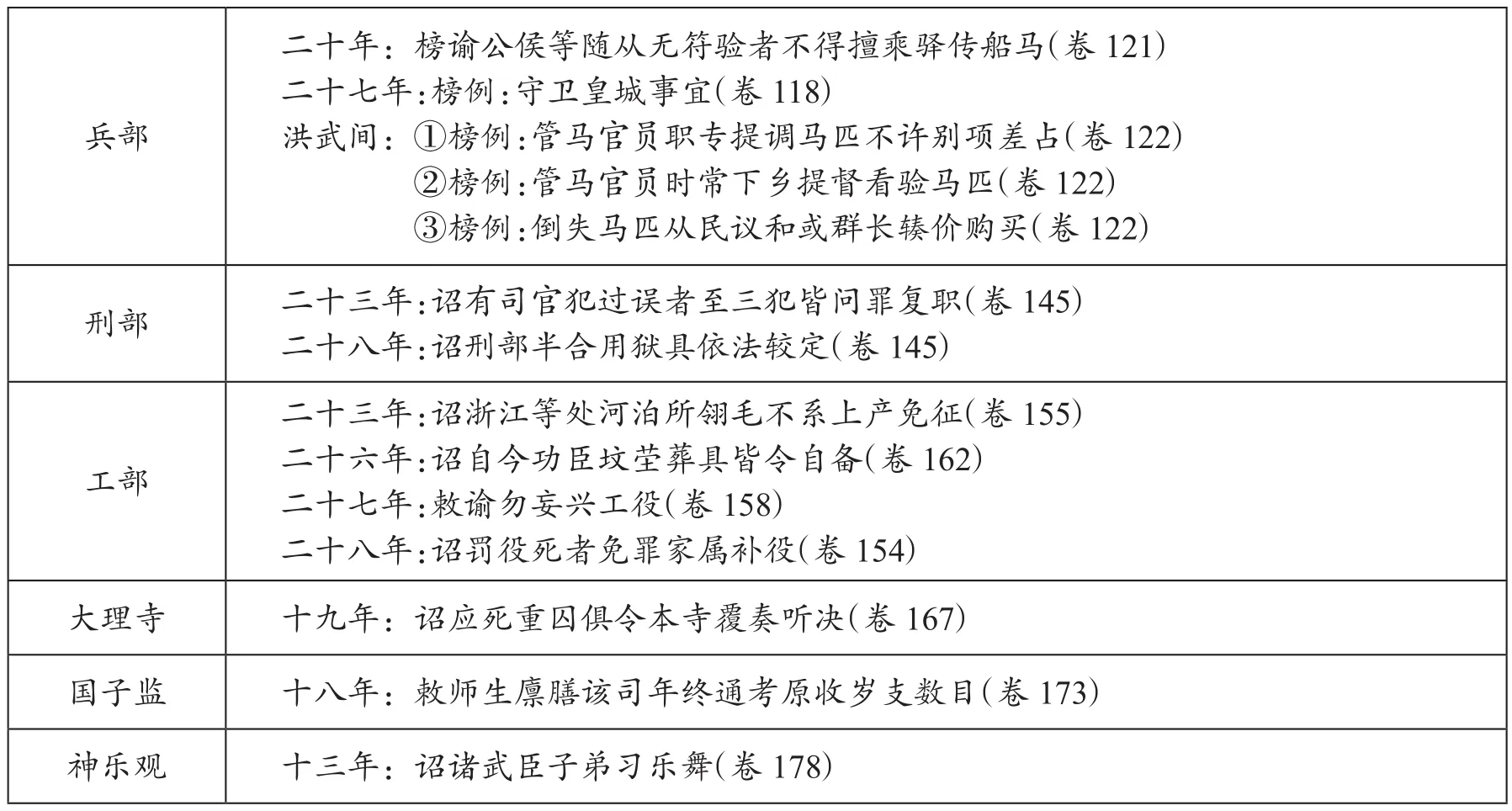

表4 正德《明會典》載太祖詔、敕、榜諭入典一覽表

二十年: 榜諭公侯等隨從無符驗者不得擅乘驛傳船馬(卷121)二十七年:榜例:守衛皇城事宜(卷118)洪武間: ①榜例:管馬官員職專提調馬匹不許別項差占(卷122)②榜例:管馬官員時常下鄉提督看驗馬匹(卷122)③榜例:倒失馬匹從民議和或群長輳價購買(卷122)刑部二十三年:詔有司官犯過誤者至三犯皆問罪復職(卷145)二十八年:詔刑部半合用獄具依法較定(卷145)兵部二十三年:詔浙江等處河泊所翎毛不系上產免征(卷155)二十六年:詔自今功臣墳塋葬具皆令自備(卷162)二十七年:敕諭勿妄興工役(卷158)二十八年:詔罰役死者免罪家屬補役(卷154)大理寺十九年: 詔應死重囚俱令本寺覆奏聽決(卷167)國子監十八年: 敕師生廩膳該司年終通考原收歲支數目(卷173)神樂觀十三年: 詔諸武臣子弟習樂舞(卷178)工部

表4中事例的名稱,系筆者據《明會典》所載事例的首句或內容縮寫,事例后面的卷數,系正德《明會典》的卷次。僅洪武朝詔令編入《明會典》的就如此之多,可知《明會典》中由各朝詔令刪整而成的事例,數量當相當可觀。

《明會典》收入的明代詔令,還只是當時發布詔令的很小一部分。明代君主發布的詔令,絕大多數屬于針對特定事務或特定對象頒布的法令,因不具有普遍適用性,沒有列入《明會典》,但這些詔令在國家政治、經濟生活中仍然發揮了重大作用。

隨著法律體系的變革和完善,明代令的稱謂、內容和功能確實發生了重大變化。傳統的“明代無令”說只看到明代頒行的“常法”不再以“令”命名,忽視了《大明令》始終未被廢棄且程度不同地長期行用這一事實,也忽視了以詔令發布國家重大事項的做法始終未改。令雖然不再是明朝主要、基本的法律形式,但它作為一種法律形式仍然存在。“明代無令”說有悖于歷史實際,因而不能成立。

(責任編輯:王 沛)

* 楊一凡,中國社會科學院榮譽學部委員,法學研究所研究員、博士生導師。