航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼標(biāo)準(zhǔn)研究

王長溪 楊 寧 劉啟國 唐 偉

航空發(fā)動機(jī)長期工作于高溫、高壓、高轉(zhuǎn)速、高負(fù)載的惡劣環(huán)境中,發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計涉及多個學(xué)科和專業(yè),其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,包含零部件數(shù)目多,需要有一套科學(xué)、有序、統(tǒng)一、規(guī)范化的編碼系統(tǒng),供發(fā)動機(jī)的設(shè)計、制造、使用、維護(hù)以及管理過程中的信息交換。

國外早已開展有關(guān)研究,建立了包括航空發(fā)動機(jī)在內(nèi)的一套完善的航空產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼系統(tǒng)。我國航空發(fā)動機(jī)技術(shù)起步晚,也編制了一些有關(guān)發(fā)動機(jī)組件編號的標(biāo)準(zhǔn)。近年來,隨著數(shù)字化在航空發(fā)動機(jī)領(lǐng)域的普及,發(fā)動機(jī)產(chǎn)品數(shù)據(jù)遷移到數(shù)字化環(huán)境中進(jìn)行管理的情況愈加普遍,數(shù)字化技術(shù)已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用,各種數(shù)字化手段的應(yīng)用趨于常態(tài)化。另一方面,目前我國正大力開展民用航空發(fā)動機(jī)的研制工作,國際合作力度不斷得到加強(qiáng),主承制商/供應(yīng)商的模式也被逐漸推廣應(yīng)用,這使得產(chǎn)品的信息流動愈加頻繁,通過對發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行科學(xué)及有序的分類與編碼,可使各零部件在數(shù)字化環(huán)境中擁有唯一標(biāo)識,為產(chǎn)品數(shù)據(jù)信息在航空發(fā)動機(jī)全生命周期中的信息交換奠定基礎(chǔ),最大限度地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)信息的共享,提升科研效率,降低研發(fā)與維修成本。

航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼標(biāo)準(zhǔn)是發(fā)動機(jī)所有編碼系統(tǒng)的頂層標(biāo)準(zhǔn),是發(fā)動機(jī)其他編碼標(biāo)準(zhǔn)編制的基礎(chǔ),可用于型號物料清單(BOM)構(gòu)建、圖樣編號、用戶技術(shù)資料編制、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)(PDM)、企業(yè)資源計劃系統(tǒng)(ERP),還可用于工作分解(WBS),建立WBS工作單元。因此,開展航空結(jié)構(gòu)發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼標(biāo)準(zhǔn)的研究具有重要意義。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼技術(shù)主要包括結(jié)構(gòu)分類、結(jié)構(gòu)編碼、編碼應(yīng)用等3方面,本文通過分析研究國內(nèi)、外發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分類及編碼應(yīng)用情況,對航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼技術(shù)進(jìn)行了總結(jié),梳理了國內(nèi)、外發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),可為國內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定提供參考和借鑒。

1 航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼技術(shù)分析

1.1 國外航空發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)編碼技術(shù)研究

1.1.1 國外民用航空發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)分類

CFM56發(fā)動機(jī)是由美國通用電氣公司(GE)和法國國營航空發(fā)動機(jī)公司(SNECMA)共同組成的CFM國際公司(CFMI),在F101核心機(jī)技術(shù)的基礎(chǔ)上,為適應(yīng)20世紀(jì)80年代后國際軍、民用飛機(jī)市場的需要而研制的10kN級高涵道比渦扇發(fā)動機(jī)。從它的第1個型號CFM56-2于1979年11月取得適航證后,到目前已發(fā)展了CFM56-2、CFM56-3、CFM56-5、CFM56-7等多種型號,廣泛應(yīng)用于各種軍用/民用飛機(jī)上,已成為超過22種型號飛機(jī)的動力。CFM56系列發(fā)動機(jī)均采用了單元體結(jié)構(gòu)設(shè)計,是采用核心機(jī)和單元體設(shè)計思想的成功典范。以CFM56-2為例,共分為4個主單元體,即風(fēng)扇、核心機(jī)、低壓渦輪和附件傳動裝置。4個主單元體又可分解為17個維修單元體。

RB211是英國羅爾斯·羅伊斯(簡稱羅·羅)公司生產(chǎn)的第一種高涵道比渦輪風(fēng)扇發(fā)動機(jī)。為了滿足20世紀(jì)70年代巨型運(yùn)輸機(jī)對發(fā)動機(jī)提出的:推力大、耗油率低、噪音和排氣污染小以及維護(hù)方便等要求,RB211同CF6與JT9D等大型渦輪風(fēng)扇發(fā)動機(jī)一樣,采用了高涵道比、高增壓比與高渦輪前燃?xì)鉁囟龋蔀榫哂兴^“三高”指標(biāo)的第二代渦輪風(fēng)扇發(fā)動機(jī)。所不同之處是,RB211采用了獨(dú)特的三轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)。為了做到在外場更換單元體,每個單元體的轉(zhuǎn)動件均事先經(jīng)過平衡,同時轉(zhuǎn)子間采用特殊的圓弧端齒聯(lián)軸器連接。在飛機(jī)上更換了單元體后,飛行前只需對發(fā)動機(jī)作一次全速運(yùn)轉(zhuǎn),無需進(jìn)行推力等性能的測定。為此,對每個單元體中的零件特別是葉型要求較高,單元體不僅在尺寸上應(yīng)有互換性,而且在性能上也應(yīng)基本一致。例如,為了不致破壞風(fēng)扇轉(zhuǎn)子的平衡,對更換的風(fēng)扇葉片不僅有重量規(guī)定,而且對沿葉高的重量分布也有一定的要求。RB211采用了單元體結(jié)構(gòu)設(shè)計,分風(fēng)扇、中壓壓氣機(jī)、風(fēng)扇機(jī)匣、中壓/高壓壓氣機(jī)的中介機(jī)匣、高壓系統(tǒng)(包括燃燒室)、中壓與低壓渦輪以及外傳動機(jī)匣等7個單元體。

普惠公司的PW4000系列發(fā)動機(jī),主要用于波音747、767、空客A300、A310、麥道MD-11等飛機(jī)上。該發(fā)動機(jī)旨在取代JT9D-7R4發(fā)動機(jī),因此其外廓尺寸與JT9D-7R4發(fā)動機(jī)相同,且具有相同的安裝平面間距。PW4000系列發(fā)動機(jī)采用了一系列先進(jìn)技術(shù),與JT9D-7R4發(fā)動機(jī)相比PW4000發(fā)動機(jī)具有更低的耗油率、更簡單的結(jié)構(gòu)、更高的可靠性。PW4000系列整臺發(fā)動機(jī)共由13個單元體組成,即壓氣機(jī)進(jìn)口整流罩、風(fēng)扇葉片、低壓轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器、低壓壓氣機(jī)、風(fēng)扇機(jī)匣、中介機(jī)匣、高壓壓氣機(jī)、擴(kuò)壓器及燃燒室、高壓渦輪導(dǎo)向器和火焰筒內(nèi)壁、高壓渦輪、低壓渦輪、渦輪排氣機(jī)匣和主齒輪箱。

1.1.2 國外航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼技術(shù)的應(yīng)用

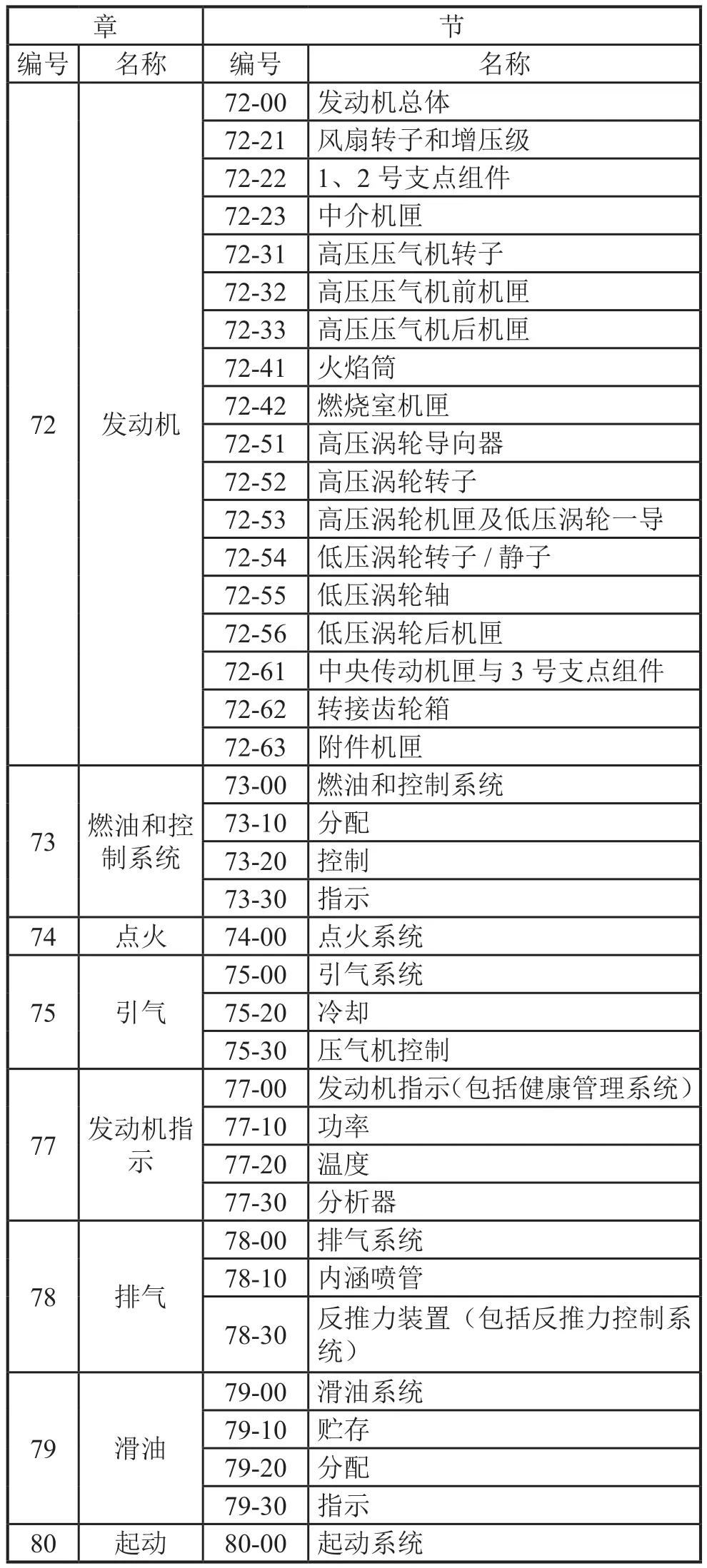

關(guān)于國外航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼技術(shù)的應(yīng)用,以CFM56發(fā)動機(jī)為例,本文給出了該系列發(fā)動機(jī)部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼表。CFM56發(fā)動機(jī)圖解零部件目錄中,結(jié)構(gòu)編碼分章、節(jié)、題目3層,按發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)隸屬關(guān)系進(jìn)行編排,其編碼滿足ATA 2200《航空技術(shù)出版物規(guī)范》要求,限于篇幅,表1僅給出了章、節(jié)的編號及名稱。

表1 CFM56發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼

1.2 國內(nèi)航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼技術(shù)研究

1.2.1 國內(nèi)航空發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)分類

目前國內(nèi)軍民用渦扇發(fā)動機(jī)產(chǎn)品設(shè)計均參考國外技術(shù)采用了單元體設(shè)計思想,從設(shè)計上重視維修性品質(zhì)。對于軍用航空發(fā)動機(jī),我國逐步擺脫仿制,并積極跟進(jìn)國外技術(shù)發(fā)展,采用了如帶進(jìn)氣可變彎度導(dǎo)向風(fēng)扇葉片、多級靜子可調(diào)壓氣機(jī)、復(fù)合冷卻高壓渦輪葉片、高低壓反轉(zhuǎn)設(shè)計等一系列先進(jìn)設(shè)計理念。在民用航空發(fā)動機(jī)領(lǐng)域,國外已經(jīng)形成了完善的設(shè)計流程與方法,設(shè)計思想與理念成熟。參考國外技術(shù),國內(nèi)同樣采用單元體進(jìn)行設(shè)計,據(jù)報道國內(nèi)某型商用發(fā)動機(jī)由整流罩、風(fēng)扇/增壓級、中介機(jī)匣、高壓壓氣機(jī)、燃燒室、高壓渦輪等9大單元體組成。

1.2.2 國內(nèi)航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼技術(shù)的應(yīng)用

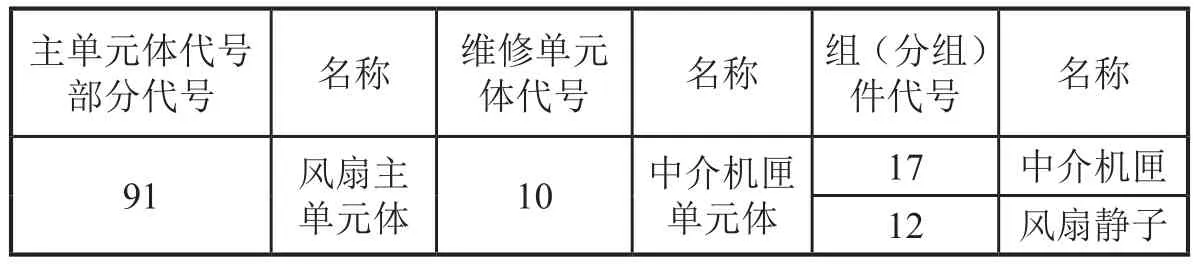

對于軍用發(fā)動機(jī),國內(nèi)已將發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼技術(shù)用于在研型號的圖樣編號中,圖樣編號由單元體或系統(tǒng)代號、順序號組成,其中單元體或系統(tǒng)代號符合HB 7834-2008《航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼》中發(fā)動機(jī)產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu)分類與代碼的前2層規(guī)定。主單元體或部分可分為若干維修單元體,維修單元體下包含若干組(分組件),表2中給出了應(yīng)用舉例。當(dāng)航空發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,增加新的組件或分組件時,可按其結(jié)構(gòu)隸屬關(guān)系賦予相應(yīng)代碼。當(dāng)位類代碼不夠時,可按結(jié)構(gòu)相近性原則采用其相鄰組件的代碼。

國內(nèi)商用發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)分類方法主要參考了ATA 2200《航空維修資料標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)規(guī)定,并根據(jù)發(fā)動機(jī)的設(shè)計特點(diǎn)進(jìn)行了擴(kuò)展,ATA 2200中發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。國內(nèi)商用發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)代碼由4層組成,其應(yīng)用舉例見表3。

1.3 小結(jié)

航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼的基礎(chǔ)是結(jié)構(gòu)分類,將其與編碼技術(shù)相結(jié)合即可實(shí)現(xiàn)航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼。通過對國內(nèi)、外航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼技術(shù)的研究可以發(fā)現(xiàn),發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)均采用單元體進(jìn)行設(shè)計。這主要是由于采用單元體的設(shè)計方法可為后期的使用維護(hù)帶來巨大的便利,其維修時可在現(xiàn)場單獨(dú)更換單元體,排查零部件故障,而不必將整臺發(fā)動機(jī)運(yùn)到修理廠,同時更換后的單元體不影響到整臺發(fā)動機(jī)的性能,不會打破部件間的協(xié)調(diào)工作,從而提高發(fā)動機(jī)的維修性,節(jié)約了大量運(yùn)輸時間與成本。單元體的分類需要根據(jù)發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)的異同而進(jìn)行分析選取,但需要保證各單元體界面清晰,滿足互換性,便于發(fā)動機(jī)拆裝、維修,對于轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)通常還需要保證更換后的轉(zhuǎn)子不需要進(jìn)行動平衡。發(fā)動機(jī)的單元體可以是:

表2 單元體或系統(tǒng)代號

表3 航空發(fā)動機(jī)基本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和代碼

● 單獨(dú)的功能性部件,如核心機(jī)、風(fēng)扇、燃燒室、高壓渦輪、排氣裝置、附件傳動機(jī)匣、減速器、功率輸出軸等;

● 主要裝配組合件,如中介機(jī)匣、中央傳動裝置、高壓渦輪轉(zhuǎn)子、高壓渦輪靜子等;

● 發(fā)動機(jī)的功能性部件并帶有一些單獨(dú)的零組件,或帶有相鄰功能性部件的裝配組合件,如燃燒室進(jìn)口帶有高壓壓氣機(jī)出口整流葉片而組成的燃燒室單元體,或燃燒室出口帶有高壓渦輪導(dǎo)向器的單元體;

● 單元體內(nèi)還可分成若干個維修單元體,如壓氣機(jī)單元體可分為壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子、壓氣機(jī)靜子單元體。

2 航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼標(biāo)準(zhǔn)研究

2.1 國外航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼標(biāo)準(zhǔn)分析

目前,尚未搜集到專門用于發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼的標(biāo)準(zhǔn)。ATA 2200針對動力裝置給出70~84章號區(qū)間,編號如下:70、71—動力裝置、72—渦輪/渦輪螺旋槳有噴管風(fēng)扇/無噴管風(fēng)扇發(fā)動機(jī)、73—發(fā)動機(jī)燃油和控制、74—點(diǎn)火、75—空氣、76—發(fā)動機(jī)控制、77—發(fā)動機(jī)指示、78—排氣裝置、79—滑油、80—起動、81—渦輪機(jī)、82—噴水、83—附件齒輪箱、84—助推裝置。

2.2 國內(nèi)航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼標(biāo)準(zhǔn)分析

2.2.1 GJB 2116A-2015《武器裝備研制項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)》分析

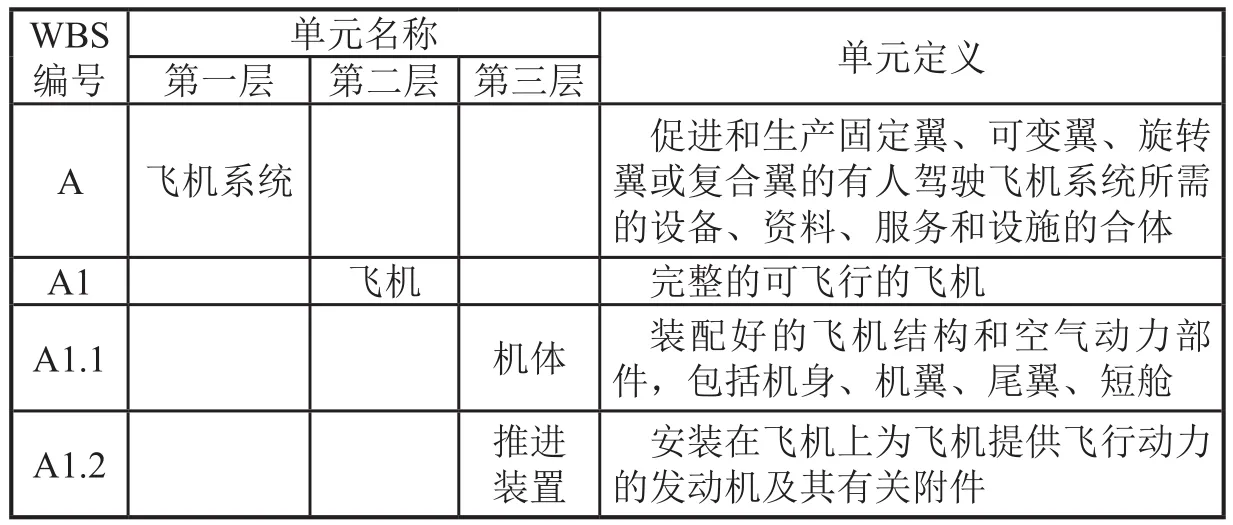

GJB 2116A-2015主要針對武器裝備項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)的編制要求、編制程序和應(yīng)用說明進(jìn)行了規(guī)定。該標(biāo)準(zhǔn)僅在附錄B.1 飛機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品分解結(jié)構(gòu)中對發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)提出要求,對各層次進(jìn)行了單元定義,見表4。其項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分解結(jié)構(gòu)共分為3層,發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)屬于飛機(jī)結(jié)構(gòu)的第三層,但標(biāo)準(zhǔn)未向下劃分發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

2.2.2 GJB 4855-2003《軍用飛機(jī)系統(tǒng)劃分及編碼》分析

GJB 4855-2003按照飛機(jī)系統(tǒng)劃分的要求分3層給出飛機(jī)、發(fā)動機(jī)、武器系統(tǒng)、機(jī)載成品項(xiàng)目的代碼,并留有一定的空間給制造廠用于擴(kuò)展新品。標(biāo)準(zhǔn)的編制參照了MIL-STD-1808A《系統(tǒng)的子系統(tǒng),子子系統(tǒng)編號》,追其根源來自于美國航空運(yùn)輸協(xié)會(ATA)的民用飛機(jī)編號系統(tǒng)ATA100。GJB4855-2003《軍用飛機(jī)系統(tǒng)劃分及編碼》主要在ATA 2200(或ATA100)的基礎(chǔ)上增添了武器相關(guān)的章節(jié)號。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了包括航空發(fā)動機(jī)在內(nèi)的軍用飛機(jī)與軍用直升機(jī)各系統(tǒng)的劃分與編號、手冊類用戶資料的章節(jié)編號規(guī)則以及主要章節(jié)的編號。其中發(fā)動機(jī)相關(guān)系統(tǒng)的劃分與ATA 2200相同, 70~84章號區(qū)間為發(fā)動機(jī)及相關(guān)系統(tǒng),其編號形式由章、節(jié)、主題3個元素組成,分別表示系統(tǒng)、子系統(tǒng)、單元。

表4 GJB 2116對發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的分類及編碼要求

2.2.3 HB 5614.2-1987《航空發(fā)動機(jī)設(shè)計圖樣管理制度 編號制度》分析

HB 5614.2-1987規(guī)定采用分段隸屬編號法對航空發(fā)動機(jī)的設(shè)計圖樣和技術(shù)文件進(jìn)行編號。其組件(或分組件)代號采用兩位數(shù)字碼,即00-系統(tǒng)和總體、10-進(jìn)氣、壓氣、30-燃燒、40-渦輪、50-加力、排氣、60-傳動、潤滑、70-減速、90-聯(lián)合單元體。零、部組件序號由3位或4位阿拉伯?dāng)?shù)字組成,即零件:001~799或0001~7999;部件:800~899或8000~8999為機(jī)加部件,900~949或9000~9499為裝配部件;總圖、組件總圖、分組件總圖、原理圖、系統(tǒng)圖等:950~999或9500~9999。

該標(biāo)準(zhǔn)編制時間較早,但現(xiàn)在仍廣泛使用,需要指出的是,該標(biāo)準(zhǔn)基于手工管理體制的編號體系而規(guī)定的編號系統(tǒng),且現(xiàn)有發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)形式已發(fā)生了一定變化,不能完全適應(yīng)于當(dāng)前計算機(jī)信息管理系統(tǒng)。

2.2.4 HB 7834-2008《航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼》分析

HB 7834-2008《航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼》規(guī)定了航空渦輪噴氣、渦輪風(fēng)扇、渦輪螺旋槳、渦輪軸發(fā)動機(jī)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼的編碼原則、方法以及編碼構(gòu)成,為數(shù)字化環(huán)境中的航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)標(biāo)識提供唯一依據(jù)。發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)編碼由基本結(jié)構(gòu)碼和擴(kuò)展結(jié)構(gòu)碼構(gòu)成,用7 位數(shù)字表示,其中第1~4 位為基本結(jié)構(gòu)碼,第5~7 位為擴(kuò)展結(jié)構(gòu)碼。標(biāo)準(zhǔn)的基本結(jié)構(gòu)分類與代碼第一層、第二層部分延用了HB 5614.2-1987《航空發(fā)動機(jī)設(shè)計圖樣管理制度 編號制度》中渦輪發(fā)動機(jī)組件和分組件的代號,在HB 5614.2-1987的基礎(chǔ)上增刪了一些結(jié)構(gòu)分類,調(diào)整了部分編號,并預(yù)留了一定空位碼,以便使用中根據(jù)需要進(jìn)行擴(kuò)充。發(fā)動機(jī)產(chǎn)品零組件的標(biāo)識可按照該標(biāo)準(zhǔn)的附錄A.1中規(guī)定來進(jìn)行,其引用HB 7729-2003《航空產(chǎn)品CAD文件管理規(guī)定》給出了兩種方法,兩種零件標(biāo)識編碼均由型號代碼、基本結(jié)構(gòu)碼、擴(kuò)展結(jié)構(gòu)碼組成。第一種方法擴(kuò)展結(jié)構(gòu)碼為系列順序號,支持自上而下的設(shè)計思想,第二種方法為遞增順序碼,與HB 5614.2的分段隸屬編號方法兼容。

該標(biāo)準(zhǔn)提到了聯(lián)合單元體的概念,是從HB 5614.2繼承而來,與GJB 3817的單元體定義并不完全一致。聯(lián)合單元體本來是指生產(chǎn)過程中存在,實(shí)際并不以單元體方式存在的件,譬如國內(nèi)某型發(fā)動機(jī)軸承機(jī)匣與壓氣機(jī)后機(jī)匣需組合加工,因此有此工序過程的圖紙,但在實(shí)際裝配過程中不存在這樣的組件;又如所有發(fā)動機(jī)都需壓氣機(jī)與渦輪裝在一起進(jìn)行平衡,此時它就成了一個聯(lián)合單元體,但在實(shí)際裝配過程中也不存在這樣的單元體等等。

2.2.5 HB 20201-2014《航空發(fā)動機(jī)通用件分類與編碼規(guī)則》分析

HB 20201-2014規(guī)定了發(fā)動機(jī)通用件的編碼原則與編碼方法。其代碼結(jié)構(gòu)由通用件標(biāo)識符(TY)、單位代碼、分類碼和4位流水碼組成,共16位。該標(biāo)準(zhǔn)使用的分類碼來源于HB 7834-2008,但僅采用HB 7834-2008中的基本結(jié)構(gòu)碼的前兩位,如不能滿足使用,可將使用部位編入相應(yīng)部件的總成,整機(jī)通用件編入總體/系統(tǒng)總成。

2.3 小結(jié)

由于我國科研體制的特點(diǎn),發(fā)動機(jī)的零組件代碼直接在發(fā)動機(jī)設(shè)計部門確定,且貫穿于整個發(fā)動機(jī)研制、定型的全過程,所以航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼標(biāo)準(zhǔn)可用于發(fā)動機(jī)零組件的編碼以及多種涉及發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)信息管理的系統(tǒng),適應(yīng)于發(fā)動機(jī)的整個研制周期,不會出現(xiàn)重復(fù)和沖突。航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼標(biāo)準(zhǔn)是發(fā)動機(jī)所有編碼系統(tǒng)的頂層標(biāo)準(zhǔn),編制發(fā)動機(jī)其他編碼系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)可參考該標(biāo)準(zhǔn),借鑒其編碼原則、代碼結(jié)構(gòu)組成方法、編碼方法等。

對于航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),暫未搜集到國外有關(guān)專用標(biāo)準(zhǔn)。目前我國軍用發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼與GJB 4855-2003或HB 5614.2-1987的組件/分組件代號或HB 7834-2008相兼容;對于民用發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼,國外主要是參照ATA 2200等標(biāo)準(zhǔn),目前國內(nèi)商用發(fā)動機(jī)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼也與ATA 2200兼容。國內(nèi)涉及到航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼的標(biāo)準(zhǔn)主要包括:

● 涉及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分類與編碼的項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn),如GJB 2116A-2015《武器裝備研制項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)》等;

● 對航空發(fā)動機(jī)的通用結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類與編碼的標(biāo)準(zhǔn),如GJB 4855-2003《軍用飛機(jī)系統(tǒng)劃分及編碼》、HB 7834-2008《航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼》、HB 5614.2-1987《航空發(fā)動機(jī)設(shè)計圖樣管理制度 編號制度》等。

3 結(jié)束語

通過上述研究與分析可知,基于單元體的結(jié)構(gòu)分類法是航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼的關(guān)鍵,科學(xué)、有序、統(tǒng)一、規(guī)范的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼體系,可給發(fā)動機(jī)設(shè)計、制造、維修、管理帶來極大便利。國內(nèi)軍用航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼標(biāo)準(zhǔn)的編制可參考HB 7834-2008、 GJB 4855-2003等,對于民用航空發(fā)動機(jī),國內(nèi)尚無標(biāo)準(zhǔn),有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的編制建議與ATA 2200等標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)。國內(nèi)航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼標(biāo)準(zhǔn)仍需進(jìn)一步在使用實(shí)踐中暴露問題,由于現(xiàn)有編碼標(biāo)準(zhǔn)的編制僅從設(shè)計或維護(hù)保障單一方面考慮,實(shí)際使用中往往存在著設(shè)計用編號與維護(hù)用編號不一致的現(xiàn)象,不利于航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計、制造、維護(hù)與管理。目前國內(nèi)航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)編碼有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)仍不夠完善,例如部件分類等級過粗,缺少有關(guān)單元體的分類和編碼;單元體、維修單元體以及聯(lián)合單元體的定義不明確,容易引起概念混淆;標(biāo)準(zhǔn)的資料性附錄中缺少有關(guān)結(jié)構(gòu)編碼的應(yīng)用示例。仍需要不斷補(bǔ)充、完善國內(nèi)航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品編碼有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),支撐我國航空發(fā)動機(jī)的研制。

[1] 劉長福,鄧明. 航空發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)分析[M]. 西安:西北工業(yè)大學(xué)出版社,2010.

[2] 陳光,洪杰,馬艷紅. 航空燃?xì)鉁u輪發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)[M]. 北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2010.

[3] 陶金. 典型民用航空發(fā)動機(jī)單元體劃分淺析[J].工業(yè)設(shè)計,2016(7),161-163.