廣西少數民族儀式音樂的功能

■馬棟梁

(廣西藝術學院,南寧,530022)

儀式文化是人類社會在形成、發展過程中產生的最古老的文化形式之一。它是人類這一智能生命體,在特定的自然與人文環境中,根據生存與生活需要而創造、發展出來的,并通過它的“有用性”的大小,以世代集體繼承的傳播方式發展至今,是具有生命體遺傳特性的人類特有的文化形式。儀式音樂作為眾多儀式中重要的組成部分,“是在形式和風格上與特定儀式的環境、情緒、目的相吻合的,可對儀式參與者產生生理和心理效應的音樂。儀式音樂形成于特定的社會及其文化傳統,并依存、歸屬和受制于其社會和文化傳統”。①薛藝兵《儀式音樂的概念界定》,載《中央音樂學院學報》2003年第1期,第32頁。因此從一般意義上講,儀式音樂同時具備由社會、族群特定文化所決定的儀式文化特質和音樂藝術所特有的語言特性。從儀式音樂的歸屬性來看,音樂從屬于儀式范疇,服務于儀式各項功能的構建和實現,在儀式中具有特殊而又重要的功能。因此,結合人類生存與生活本能驅使下的思維與行為反應,對儀式音樂進行綜合探究,可助于較深入地認識其功能的多樣性與多元文化特點,這一思路也可引入少數民族儀式音樂功能研究。

廣西壯族自治區是我國重要的少數民族聚居區,居住著壯、瑤、苗、侗、彝、仫佬、仡佬、京等十一個少數民族。經過漫長的歷史發展,少數民族百姓在“萬物有靈”這一人類“孩童時代”共有觀念的基礎上,創造出了具有信仰體系化、功能多樣性、多神信仰等特征的儀式文化。本文將對其儀式音樂的功能進行較為系統的梳理,力求從中窺探儀式傳承千年的原因。

在廣西少數民族祭祀儀式中,儀式主要由經書、舞蹈、情節故事表演、音樂等形式組成,它們在儀式進行過程當中也各自承擔著不同的功能,其中,音樂與儀式中的文學(經書)、舞蹈、情節表演等某一或幾個藝術形式相結合的情況也普遍存在。由于舉行祭祀儀式的目的不同,經書、舞蹈、情節故事表演、音樂的表現形式、內容也各不相同,所扮演的角色和功能也各不相同,因此音樂與其他形式合作時所擔當的功用也各異。

當下學術界對廣西少數民族祭祀儀式音樂功能的研究,主要從“局內人”和“局外人”兩種視角進行。究其所涉及的功能,主要有祈求百姓與村寨平安、祈求五谷豐登與家畜滿欄、求子、安撫亡靈、獲得超自然能力、文化控制、心理慰藉、娛樂等等。通過對研究現狀的梳理以及實地考察,筆者認為,由于其藝術特性,儀式音樂在儀式的進程中,具有明顯的載體、“靈媒”功能以及控制功能;從社會學角度看,儀式音樂具有明顯的族群識別功能;同時,由于廣西少數民族文化旅游業的發展,儀式音樂又具有了吸引游客、打造品牌的經濟功能。

一、媒介功能

祭祀儀式的產生與存在,是人出于生存、發展本能,對于未知問題、現象的合乎可理解邏輯的思考與應對。而音樂作為祭祀儀式的重要組成部分,經常與經書、舞蹈、故事情節表演結合在一起,并且幾乎貫穿整個儀式過程,與被局內人認為的音樂具有的“靈媒”功能和以局外人視角論述的音樂語言的多義性特質有著密切關聯。

(一)“靈媒”功能

通過對歷史的梳理我們可以發現,“鬼神”觀念是伴隨著人們對控制著神奇、未知、神秘事物與現象的力量的解釋而產生的,和那些控制這些現象、事物的力量一樣,“鬼神”是我們看不見、摸不著,甚至用現代最先進的科學儀器也無法證明的。正因如此,“鬼神”的存在、“法力”的施展被認為需要借助某些媒介,正如英國學者沃勒斯所講的:“使用各式各樣的樂器、歌曲、贊美詩和舞蹈不僅能起到召集神靈的作用,而且還起到把人們整合起來的作用。”①見[美]C.恩伯、M.恩伯著《文化的變異——現代文化人類學通論》,杜杉杉譯,遼寧人民出版社1988年版,轉引自梁庭望主編《壯族原生型民間宗教調查研究》,宗教文化出版社2009年版,第354頁。即音樂被認為是“召喚神靈”的重要媒介。

在已知的重要的廣西地區少數民族儀式中,音樂是普遍存在的,如壯族的“祭螞”、“打醮”、“僧公祭”、“做天”、“祭花婆”等,瑤族的“還盤王愿”、“度身”、“游神”、“跳甘王”、“跳香火”等,苗族的“喪葬”、“慶寶山”等,侗族的“祭薩”、“喪葬”等,仫佬族的“依飯節”,京族的“哈節”,黎族的“做齋”等等。

在這些少數民族地區百姓對各種祭祀儀式的認知當中,“神靈的到來”以及“神力的施展”是影響儀式成敗的最重要內容,“請神”和“獲得神靈護佑”的儀式環節也最為百姓所看重,是“有效實施神的法力”的重要基礎。在這些環節中,音樂是重要的組成部分。如在“請神”環節,開始時一般都是由四五名或更多的法師(有時是由會唱經書的普通百姓)在一旁唱誦“贊神”、“請神”以及“神靈下凡”過程內容的經文。在“神施法”、“捉鬼”、“驅除瘟疫與病災”、“安撫亡靈”等環節,往往是由唱誦經書的人員唱誦經書中的相關內容,表演的法師則配合著唱誦內容手持法器、口念咒語,以及配合舞蹈或故事情節表演,再現經書中的內容。

在這些儀式當中,除了“有效實施神的法力”的重要基礎儀式流程之外,“附體”現象被認為是判定儀式有效性的另外一個重要依據。“附體”現象在許多祭祀儀式中也普遍存在,而且往往與音樂有著密切聯系。“附體”一般會出現在“請神”環節或“驅鬼”等環節,情況不一。“被附體”的“鬼神”扮演者,往往會出現面紅、流淚、抽搐、語無倫次,然后變聲歌唱,用唱歌來敘述事項或答疑解惑等行為狀態。例如,在廣西巴馬瑤族自治縣壯族的“求花”儀式的“請神”環節中,花婆手執花傘站立于神臺前唱誦贊神內容,當唱到一定程度時會突然進入一種“癲狂狀態”——嗓音發生變化,腳踏十字步載歌載舞,進入“附體”狀態,并通過歌唱來回答有求于神靈的人們的祈求內容。

除了“附體”之外,在儀式中,主持法師口念咒語和所畫的符咒也被認為是儀式功能有效性的重要依據。然而,在法師口念咒語以及畫符咒之前、之后或者中間都會伴有贊美性、敘事性經書內容的唱誦。通過對局內人的調查得知,經書的唱誦在儀式中具有非常重要的作用,它能起到協助法師“請神”、“幫助神靈施展法力”的“靈媒”作用。擔任“靈媒”角色的,往往是具有特殊特征的人。根據筆者調查,相關儀式執行者的來源主要有兩種。第一種是被認為“生辰八字”特殊者。信眾認為,通過對“生辰八字”中“四柱”(年、月、日、時辰)的分析,可以得知哪些人群具有“能夠和神靈溝通”的能力。信眾還認為,這些不同“八字”的“靈媒”,能夠和不同的神靈溝通,不同“靈媒”所具有的“超能力”也各不相同,不同情況的“靈媒”與神靈溝通的形式也各不相同——由此形成了功能各異、級別有別的各種類型的“靈媒”法師隊伍。另外,這類人在成為“靈媒”之前和一般人沒有什么不同,但是到了某一時刻會因為某一特殊情況突然獲得“靈媒”異能。②部分內容參考吳霜《凌云壯族七十二巫調的“陰陽”傳承》,載《民族藝術》2011年第1期。第二種是后天學習者。這類人往往是跟隨師父,在很長一段時間內,學習畫、唱“具有特殊神力”的符、咒、經書以及儀式流程。這類“靈媒”,本身可能并不具備“異能”,但是他們所畫、唱的符、咒、經書以及儀式流程具有“召喚、施展法力”的媒介功能。

由此可見,這些從事儀式的人,不管是“八字”原因還是符、咒、經書以及儀式流程的原因,都是一個特殊的群體,在一般人看來都是“具有召喚、傳達神靈異能”的神秘特殊人群。在科學技術還不能證明神靈存在,但是在現實生活中又似乎存在神秘力量的情況下,以及在歷史背景下群體文化認同的共同作用下,一部分老百姓相信神靈和“靈媒”異能的存在。

對于儀式音樂而言,筆者之所以認為其具有“靈媒”的功能,主要是因為不管是哪一類“靈媒”在施法的過程中,音樂都普遍存在。比如,經文、咒語的吟唱,以及在“靈媒”“施法”的情節性表演環節中,音樂是“施法”的重要媒介。因此,可以說,在這些情境中,音樂也具有了“靈媒”的功能。另外,在一些地區,從事儀式的人員以及百姓認為,某些樂器有“召喚神靈”的作用,如壯族的天琴、銅鼓、蜂鼓,瑤族的長鼓、銅鼓,苗族的木鼓等等。

(二)敘事載體功能

就音樂語言的特性而言,它是由極其抽象的符號組成的,具有明顯的多義性特征。純粹的樂音按照音的高低、長短不同,在某種邏輯組合之下,通過不同音色的變化會產生影響人們情緒變化的音響。這種純音樂的影響往往是情緒上的,它不能夠像一般性的文學、繪畫語言那樣能夠明確表達某一人、事、物。而同一首純音樂作品,不同的人在欣賞時也會產生不同的情感波動和理解。同樣,同一首音樂作品如果與不同的文學作品或繪畫作品合作,可能會形成不同的情感、內容的表達,音樂語言表現出了極強的載體性媒介作用。實際上,音樂的確經常與文學、繪畫、舞蹈、戲劇等多藝術門類結合而形成多元性的藝術作品。

由于音樂具有極強的載體性功能,因此,當它與儀式中的經書結合成為儀式歌曲時,經書所具有的敘事功能便附著在了音樂上面,音樂以儀式歌曲的形式具有了上述功能。

從音樂語言的特性來看,其本身并不具備敘事性功能,但是當音樂與敘事性的經文內容結合時,即音樂與經文組成儀式歌曲時,音樂便具有了敘事性功能。如前文所述,經文不論是從的整體結構還是具體內容上,都具有明顯的敘事特征。這些敘事性的內容,往往是通過音樂與經書結合的吟唱形式表現出來。因此,當音樂與儀式相結合,并以儀式歌曲的形式出現時,便具有了明顯的儀式敘事功能。

儀式歌曲的敘事功能,從具體在儀式中體現的環節來看,并沒有固定的模式,可能會出現在前部、中部、結尾等,主要是根據經文的內容而定,但是大多出現在儀式的前半部分。而且這種敘事性的儀式歌曲廣泛地出現在各種不同目的的儀式中,如“驅鬼”、“除瘟疫”、“祈求豐收”以及喪葬等等。例如,在廣西來賓市象州縣壯族人為“驅鬼”、“除瘟疫”、“祈求豐收”所舉行的“打醮”儀式①參考黃羽《壯族師公教“打醮”儀式音樂研究》,載楊秀昭主編《中國少數民族宗教音樂研究·廣西卷》,宗教文化出版社2011年版,第234-267頁。中,其敘事性的儀式歌曲出現在了儀式的前半部分,即“開壇”、“請神”兩個環節。“開壇”又稱為“掃壇”或“凈壇”,是儀式正式開始的第一個環節。在該環節中,儀式歌曲的敘事功能主要體現在《開壇》曲上。《開壇》曲由主持儀式的師公吟誦,其主要內容為準備邀請“東南西北中五方神龍”,以及“東西南北中五方神兵”守護神壇,滌壇灑凈,確保儀式進行順利。②同上文,第240、253頁。“請神”環節是該儀式的第四個環節。其中,儀式歌曲的敘事功能主要體現在《請神》曲上,其主要敘述內容為邀請“土地”、“龍王”以及“三界兵馬”等神靈的過程。③同上文,第240、254-257頁。

除此之外,較有代表性的敘事性儀式歌曲還有廣西河池地區壯族“祭螞”儀式中的《螞出世歌》、《螞敘事歌》④見盧克剛《壯族“螞拐節”祭儀及其音樂》,載《中國少數民族宗教音樂研究·廣西卷》,第86、87頁。,百色市田陽縣壯族“春祈秋報”儀式中的“請神調”⑤見陳華《東江村壯族“春祈秋報”祭儀音樂個案考察》,載《中國少數民族宗教音樂研究·廣西卷》,第230頁。、賀州市瑤族“還盤王愿”儀式中的《鳴角歌》⑥見肖文樸《瑤族“還盤王愿”儀式音樂及舞蹈研究》,載《中國少數民族宗教音樂研究·廣西卷》,第326頁。、防城港市板八鄉大板瑤“度身”儀式中的《請神吟誦腔》⑦見左志堅著《大板瑤“度身”儀式音樂個案考察》,載《中國少數民族宗教音樂研究·廣西卷》,第404頁。、柳州市融水苗族自治縣“慶寶山”儀式中的《祭祀古歌》⑧見吳霜《廣西苗族民間祭祀音樂概述》,載《中國少數民族宗教音樂研究·廣西卷》,第496頁。等等。

就具有敘事功能的儀式歌曲的音樂特點而言,演唱風格多以吟唱為主;音域較窄,多在人聲的自然聲區;旋律進行以級進為主,起伏不大,少有四度以上的大跳;節拍變化較多,節奏音型簡單;調式主要是宮調式、徵調式和羽調式。

由于經書具有儀式執行藍本的重要作用,因此當經書與音樂結合為儀式歌曲的形式后,經書具有的重要敘事功能也轉化為了儀式歌曲的敘事功能。同時,經書所被認為具有的“祈求百姓與村寨平安、五谷豐登與家畜滿欄”、“求子”、“安撫亡靈”、“降妖除魔”的功能也融入了儀式歌曲中,由此儀式音樂尤其是儀式歌曲便具有了重要的“靈媒”功能。

二、控制功能

廣西少數民族儀式是復雜的、需要多人協作完成的社會性群體活動,需要一個對儀式結構的完整呈現和具體環節的順利實施進行統一協調的控制模式。而儀式音樂通過與經書、舞蹈、故事情節表演結合以及獨立呈現,在這個控制模式中起到了重要的作用。而這一控制作用,主要體現在兩個方面:一是儀式歌曲作為儀式藍本(經文)的載體,對儀式整體結構的控制;二是作為儀式執行人員具體行為信號的器樂,在具體流程環節對執行人員的統一協作控制。

(一)儀式整體結構控制

在廣西少數民族地區,儀式流程和內容的制定是在籌備階段完成的。首先是由準備舉行儀式的個人或者集體代表向儀式執行人員提出請求,然后由儀式主要主持者通過“打卦”或者“流年預測”的方法,選擇儀式“用神”、經書,制定出詳細流程,以及定下所用的各種道具、樂器、人員配位、祭品等等,其中較為關鍵的內容是“用神”和經書的選擇。

經書在儀式進行過程中,具有控制儀式流程和具體環節內容的作用。而經書的呈現方式,主要是通過儀式執行人員唱誦或者吟誦經書的方式進行。音樂本身并不具備儀式結構控制功能,而是當其作為經文的主要呈現載體,與經文結合成為儀式歌曲之后才具備。以典型案例瑤族“還盤王愿”為例,其儀式流程及儀式歌曲使用情況如下。①參考肖文樸《瑤族“還盤王愿”儀式音樂及舞蹈研究》,載《中國少數民族宗教音樂研究·廣西卷》,第301-308頁。

(1 1)起事

A.喝落腳酒;B.掛大堂佛像;C.掃凈香壇

(2 2)元盆祭兵良愿

A.申香

B.誦咒。用樂:《太極咒》、《凈口咒》、《請神咒》、《元始咒》、《靈寶咒》、《道德咒》、《玉皇咒》、《圣主咒》、《海番咒》。

C.請圣

D.列神。用樂:《請圣到壇調破神》、《沙羅沙笑敬賀神》。

E.開壇上光。用樂:《上光歌》、《差光歌》、《獻師傅酒歌》。

F.開壇接圣

G.開壇獻酒。用樂:《神棍歌》、《賞浪(答謝)師傅歌》、《坐凳獻師傅歌》、《脫童歌》。

H.掛燈。用樂:《掛燈歌》。

I.上大眾光。用樂:《紫薇拜》。

J.安龍詔禾招兵。用樂:《安龍咒》。

K.五谷兵馬。(a)招禾兵,用樂:《招禾兵歌》;(b)鎖禾兵,用樂:《鎖禾兵歌》;(c)打禾兵馬,用樂:《打禾兵馬歌》。

L.還元盆愿。用樂:《答謝師傅歌》、《糕楨出世歌》、《賞浪(答謝)師傅歌》、《何物歌》、《運錢歌》。

M.祭兵舞

N.送圣。用樂:《謝圣歌》、《辭別歌》、《送圣歌》。

(3 3)盤王歌堂良愿

A.請王

(a)吃起席酒;(b)請出“排總酒”;(c)點童男童女;

(d)唱《拜神歌》,用樂:《起頭長氣歌》、《拜神歌》。

B.上光流樂接圣

(a)請師父。用樂:《上光歌》、《差光歌》、《接師傅起根歌》、《羅帶歌》、《引光獻師傅酒歌》。

(b)接師傅羅帶神。用樂:《羅帶歌》、《獻酒歌》。

(c)接修山修路神。用樂:《接修山修路神》。

(d)打鐵修路。用樂:《打鐵歌》。

(e)請掃家使者。用樂:《請掃家使者歌》、《馬頭獻掃家使者酒歌》。

(f)接鋪臺神。用樂:《接鋪臺神歌》、《馬頭獻接鋪臺神酒歌》。

(g)五廟拋兵

(h)殺“白豬”,接殺牲使者。用樂:《接殺牲使者歌》。

(i)接紅羅花賬神。用樂:《紅羅花賬神歌》。

(j)接連州歌郎

(k)跳“單人還原長鼓舞”。用樂:《長鼓出世歌》。

(l)圍歌堂舞。用樂:《圍歌堂》、《引歌》。

(m)五廟復槽下降。用樂:《點牲歌》。

(n)解神意。用樂:《賞浪(答謝)師傅歌》。

C.擺“盤王宴席”

(a)起席

(b)唱《盤王大歌》,用樂:《大歌》、《盤王出世歌》、《游愿歌》。

(c)退席

(d)送王。用樂:《送王歌》。

(4 4)尾聲

A.喝散福酒

B.送別。用樂:《上馬歌》。

整體來看,該儀式共分四個一級結構、22個二級結構,在二級結構中又有多個環節,所唱儀式歌曲達60余首次,幾乎每一個具體環節都有儀式歌曲存在。另外,每一首儀式歌曲的內容都是儀式執行者施法的過程,這體現了儀式藍本在儀式執行過程中的作用和對儀式整體結構的控制功能。

(二)具體流程環節中情節表演者動作控制

這一功能主要表現在多名儀式執行人員在表演某一情節時,根據音樂的節奏統一協調動作時,音樂的節奏對儀式執行人員的規定的現象。這一現象在廣西少數民族儀式當中是比較普遍的,且在有多人通過舞蹈等肢體語言表演某一情節時最為典型,如壯族的“做天”、“打醮”等,瑤族的“還盤王愿”、“游神”、“喪葬”等,仫佬族的“追魂”,毛南族的“肥套”等等。

在壯族師公教“打醮”儀式中,有一個極具觀賞性的環節——“跳演”。“跳演”又稱為“演武”,主要表現了象征“神靈”和“妖鬼”的師公們模擬降妖除魔的情景。在表演過程中,面戴畫有“社王”、“四帥”、“甘王”等神靈面容面具的師公們,手持木劍、錘、鑿等道具,與面戴“妖鬼”面具的師公,表演各種打斗、追逐的場景。在實際表演中,尤其是“神靈們”展現“武功”時,每個師公的動作基本都是統一的,并根據打擊樂器的重音步調一致,通過音樂節奏的重音跳出各種步伐。另外,音樂節拍或者速度的變化,也往往伴隨著執行者舞蹈肢體語言的變換。在這其中,師公們根據同一的音樂節奏進行表演,體現出了音樂對儀式執行者舞蹈肢體動作的協調與控制功能。另外,壯族“做天”系列儀式中的“做天酒”儀式、仫佬族“打齋”儀式的“五方走壇”環節、①關于“做天酒”和“五方走壇”的具體情況可參見后文(對“娛人功能”的闡述部分)對相關儀式的描述。黎族喪葬儀式中的《五風舞》等都能夠充分體現這一控制功能。

除此之外,由于祭祀儀式是一個具有社會性的群體活動,會吸引大量的百姓前來觀看,隨著時間的推移,儀式中的教化內容便被人們不斷地吸收,并影響其日常行為。同時,具有民族歷史內容的儀式歌曲,也會隨著儀式的不斷重復而獲得傳承。這樣一來,具有明顯教化和民族歷史內容的儀式歌曲便具有了社會文化控制功能,進而又被賦予了文化傳承功能。

三、娛樂功能

儀式音樂的娛樂功能主要體現在“娛神”和“娛人”兩方面。娛神功能主要體現在儀式進行過程中儀式歌曲對神的贊美。娛人功能主要體現在儀式中那些具有觀賞性的環節給圍觀百姓帶來的娛樂。

(一)娛神功能

前文講到,廣西少數民族儀式中的“神靈”具有人格化特點。不論是儀式執行人員還是百姓都認為,神和人一樣都需要贊美,只有對神的功績進行贊美,才能獲得神靈的眷顧和護佑。因此,在廣西少數民族儀式中,大多數祭祀儀式當中都有對神靈進行贊美的部分,通過儀式歌曲對神靈進行贊美的現象非常普遍,如壯族“做天”儀式中的《請神調》②主要內容:求師庇護,感謝恩師,請師吃香火。參考孫航《壯族(布偏)“做天”儀式及其音樂》,載《中國少數民族宗教音樂研究·廣西卷》,第107頁。、“春祈秋報”儀式中的“議程曲三”③主要內容:感謝與贊頌布洛陀造天、地功德。參考陳華《東江村壯族“春祈秋報”祭儀音樂個案考察》,載《中國少數民族宗教音樂研究·廣西卷》,第229頁。、“打醮”儀式中的《請神調》④主要內容:贊頌神仙功德,感謝神靈護壇有功。參考黃羽《壯族師公教“打醮”儀式音樂研究》,載《中國少數民族宗教音樂研究·廣西卷》,第241頁。等等,瑤族“還盤王愿”儀式中的《拜神歌》⑤主要內容:敬拜神靈。參考肖文樸《瑤族“還盤王愿”儀式音樂及舞蹈研究》,載《中國少數民族宗教音樂研究·廣西卷》,第333-334頁。、“跳甘王”儀式中的《日燒香》⑥主要內容:擺桌燒香設神位,獻茶敬酒拜甘王。參考趙煥春《花籃瑤“跳甘王”祭儀及其音樂》,載《中國少數民族宗教音樂研究·廣西卷》,第371-372頁。、“度身”儀式中的《請神吟誦腔之二》⑦主要內容:獻上好酒、好茶、好飯和金錢,感謝神靈實現愿望。參考左志堅《大板瑤“度身”儀式音樂個案研究》,載《中國少數民族宗教音樂研究·廣西卷》,第405頁。等等,苗族的“慶寶山”儀式中的《祭典古歌》⑧主要內容:贊頌祖先功德。參考吳霜《廣西苗族民間祭祀音樂概述》,載《中國少數民族宗教音樂研究·廣西卷》,第496頁。等等。究其內容,主要是獻上祭品、感謝神靈護佑、贊頌神靈功德,希望通過對神的贊美、供奉使其愉悅,以獲得神靈的眷顧,實現愿望。

(二)娛人功能

在廣西少數民族儀式當中,經常會出現一些在音樂伴奏下,儀式執行者通過對白、舞蹈表現某一情景的現象——有表現神與妖鬼打斗的場景,有表現人神對歌的載歌載舞場景,有身著艷麗的服飾邊走邊唱的場景等等——這些具有故事性或情節性的表演環節往往都具有較強的觀賞性。

在壯族“做天”的系列儀式中,“做天酒”這一儀式則充滿了娛樂氣息。“每逢正月及‘做天酒’時,請‘端亞仙官’②為主管歌舞的神仙。下凡來與大家共同唱歌跳舞。……在仙官降身之后,天婆們便手持天琴,兩兩對舞,所跳舞蹈被稱為‘天琴舞’。四周圍觀的群眾,則爭相踴躍與‘仙官’對歌逗笑。”③參考孫航《壯族(布偏)“做天”儀式及其音樂》,第105頁。

在白褲瑤族的喪葬儀式中,有一個環節是跳猴鼓舞。據說該舞蹈是為了紀念猴神在其祖先遷徙過程中護送有功而創作,時至今日已經演變出多種變體。該舞蹈由銅鼓和皮鼓共同伴奏,銅鼓數量不定。敲擊皮鼓者同時也是跳舞者,跳舞的人數分為一人、雙人、多人。舞者圍繞著皮鼓做出各種蹲跳動作,以此象征著某些故事內容或情節。這個環節是百姓非常喜愛的部分,極具觀賞性。

在仫佬族“打齋”儀式的“五方走壇”環節中,“四位分別穿紅色、黃色、藍色、灰色法衣,分別持大鐃(或小鑼)、大鈸(或小鈸)、鼓的道公在身披紅黃藍三色袈裟、手持師刀的掌壇師引領下,5人排成一行邊走邊唱邊奏邊舞,按照東、南、西、北、中五個方位的順序,依次朝拜,每拜一個方位便奏一番鑼鼓”。④參考楊秀昭《仫佬族“打齋”儀式及其音樂》,載《中國少數民族宗教音樂研究·廣西卷》,第703頁。儀式在進行過程中,或韻唱走壇⑤“用于東、南、西、北四個方位,在輕鑼鼓與掌壇師的引導下,眾道公先齊唱一陣,接以輕鑼鼓間奏,之后是唱一句,奏一句的往復,再后是輕鑼鼓擊節伴奏韻唱,最后以重鑼鼓結束一個方位的朝拜;如是往復4次,即拜完4個方位。”引自楊秀昭《仫佬族“打齋”儀式及其音樂》,第703頁。或吟唱走壇⑥“僅用于最后一個(即中間)方位,開始是一領眾和相間的吟誦,發展中逐漸變成齊聲韻唱與輕鑼鼓相間,之后又變成輕鑼鼓擊節伴奏韻唱,最后以一長段鑼鼓結束。”引自楊秀昭《仫佬族“打齋”儀式及其音樂》,第703頁。,場面壯觀,具有較強的觀賞性。

綜觀以上案例,儀式音樂所具有的娛人功能,主要是源于由音樂伴奏的具有舞蹈性質的表現故事情節或場景的表演。

除此之外,在廣西少數民族儀式音樂當中,不乏旋律優美的歌調和器樂曲調,這些音樂也都具有較強的可聽性,在圍觀者看來具有較強的娛樂性。另外,在現代娛樂方式沒有出現的年代,少數民族百姓日常的娛樂方式極其匱乏,這些具有較強故事性、帶有戲劇性表演和舞蹈表演的內容與形式是其少有的娛樂方式。這些都足以說明儀式音樂具有娛人功能。

四、族群識別功能

就廣西少數民族族群識別而言,祭祀儀式無疑是其中重要的參考要素之一,因為那些常見的族群識別參考要素——語言、習俗、信仰、音樂等都能夠在祭祀儀式中得到集中體現。而儀式音樂以其特有的樂器、旋律形態等個性特征以各自的方式起著族群識別的功能。

(一)儀式樂器的族群識別功能

儀式樂器的族群識別功能的獲得,主要緣于樂器在眾多少數民族祭祀活動中的唯一性和代表性,這使其成為族群之間進行有效識別的重要因素。但是儀式樂器的族群識別功能并不是絕對化和普遍存在的,這主要是由于在歷史發展過程中,民族文化的融合使得某些樂器廣泛地被多個民族使用。這樣一來,儀式樂器的族群識別功能就有了廣義性和狹義性之分。

儀式樂器的廣義族群識別功能主要體現在某幾個民族在祭祀儀式中使用同一樂器。例如銅鼓——該樂器廣泛存在于我國廣西、云南、貴州,以及越南、緬甸、柬埔寨、泰國等東南亞國家。而在廣西少數民族祭祀儀式當中,銅鼓主要出現在瑤族的儀式當中,如“跳甘王”(花藍瑤)、“祝著節”(番瑤)、“度身”(大板瑤)、“達努”(白褲瑤)等等,另外還出現在壯族“螞節”和南丹苗族的“喪葬”儀式中。又如,蘆笙這一樂器主要用于苗族的各類儀式當中,除此之外僅在侗族“薩歲”儀式中的并非特定需要的“打油茶、唱民歌、吹蘆笙”等娛神活動中出現;再如,長鼓主要用于瑤族祭祀儀式。這在擁有十幾個少數民族的廣西,從廣義上是具有一定的族群識別意義的。

圖1 廣西東蘭縣“螞節”中的銅鼓①圖片來源:《廣西東蘭縣舉辦壯族“螞拐節”民俗活動》,載“中國新聞網”,2017年2月25日。http://www.chinanews.com/tp/2017/02-25/8159329.shtml

圖2 過山瑤“單人還愿”長鼓舞(肖文樸攝)

從狹義上看,儀式樂器也具有明顯的族群識別功能。如天琴僅出現在壯族“做天”儀式中;獨弦琴僅用于京族的“唱哈節”祭祀儀式中。這種唯一性特點,使得我們很容易就可以通過樂器而有效地進行族群識別。

圖3 廣西壯族“天婆”儀式中的天琴(楚卓攝)

(二)旋律形態的族群識別功能

不同民族音樂文化的各自特點,是儀式音樂族群識別的重要標志。作為比較的對象,不同民族在同一類儀式中的音樂特點,是族群識別的重要線索。不同儀式的音樂,其可比性以及比較的意義,或許不如同類儀式的音樂特點的比較得出的結論更有價值。這里,我們簡單地列舉一些例子,對此現象進行論述。

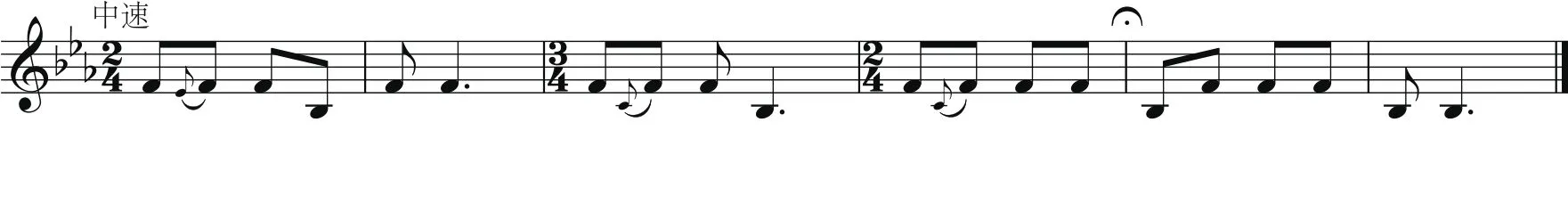

白褲瑤喪葬儀式中的《辭別歌》(見下頁譜例1),多為圍繞一個小三和弦的旋律進行,基本的旋法以大、小三度的進行為主,并可見四、五、六度的進行。二度進行,在這首祭祀歌曲中,完全沒有出現,形成了與一般的五聲調式旋法不同的特點,圍繞小三和弦形成的旋律進行,恰恰成為這首歌曲的特征,也與瑤族的音樂特點相吻合。

而相比較而言,隆林偏苗喪葬儀式中的祭祀歌《引路曲》(見下頁譜例2),雖然起始也是建立在一個小三和弦的基礎上,但大量的裝飾性小音符的出現,以及七度、八度的大跳,使這首歌曲更接近于苗族的音樂風格特點。商調式的旋律旋法結構,與之前瑤族《辭別歌》的羽調式結構有所不同。

桂南地區的京族喪葬儀式音樂中的《吟誦調》(見下頁譜例3),則以同度重復和五度跳進為主體,裝飾性的小音符以四度居多,也有二度的小倚音。徵調式是京族音樂常用的調式,同度重復的水平旋律,五度跳進的徵、商兩音的連接,以及羽音的插入,是京族音樂常用的旋法。京族歌調的特點,與獨弦琴這種京族特有的民族樂器的旋律演奏特點,有千絲萬縷的聯系。人聲模仿樂器發出類似獨弦琴弦振感覺的音色,那類似揉弦的人聲,是京族音樂文化中獨樹一幟的族群識別標志。

毛南族喪葬儀式音樂中的《請亡靈》(見下頁譜例4),也有大量的裝飾性小倚音出現,旋律主要以同度重復、二度和三度的平穩進行為主,偶爾出現四度的小跳。這是用毛南語吟誦的類似宣敘調的祭祀歌曲,因而旋律進行非常平緩,音調的變化,主要是受毛南語語音的影響。毛南族葬儀歌曲,主要都是窄幅旋律的運動,二度、三度為主,跳進較少,這與苗族的大跳旋律形成鮮明對比,又與瑤族的小三和弦分解式旋律運動有所不同,與京族的徵調式旋律也有本質上的區別。

從上面幾個譜例我們可以看到,同是喪葬儀式,不同民族的喪葬歌曲,其旋法、節奏變化等都具有各自不

譜例1辭別歌(黎金橋唱,郭永清記)

譜例2引路曲(敖啟明唱,密宋華記,敖德金譯)

譜例3吟誦調(范榮芳唱,楊秀昭記)

譜例4請亡靈(傅左東記,覃自昆譯)同的特征,根據歌曲旋律的運行特點,就可以進行族群識別。

此外,不同民族的器樂語言,同樣烙上了族群的烙印,能夠成為族群識別的標志之一。例如,打擊樂在少數民族音樂文化領域中獨樹一幟,不同的民族,其打擊樂都具有各自的特點。如銅鼓,雖然在壯族、侗族、瑤族等不同民族中都在被作為禮器的同時也是樂器,應用于這些民族的儀式音樂,但不同民族的演奏方法也有不同,這些能夠成為族群識別的標志。在上文談到的喪葬儀式音樂中,銅鼓打法上的區別,也能夠作為民族識別的依據。如白褲瑤,在喪葬音樂的銅鼓樂中,從演奏的方式來說,對風桶的運用就是非常有特點的;苗族銅鼓打法中的切分節奏,也是非常有個性的。

五、經濟功能

人類對于未知、神秘事象有著本能的探求意識。這一特征表現在旅游方面,主要體現為對異域文化、神秘文化和特色文化的喜愛上。隨著我國國民經濟水平的提高、百姓收入的增加,近年來,我國的旅游業呈現出快速發展的趨勢。而在旅游業快速發展的總趨勢中,文化旅游,尤其是少數民族文化旅游,已成為發展最快的增長點。這對于廣西少數民族儀式音樂的功能也產生了重要的影響。

從傳統意義上講,廣西少數民族儀式并不具備經濟功能,至少這一功能并不明顯。但是隨著消費者對少數民族特色文化需求的增加,伴隨著儀式經濟功能的凸顯,儀式音樂的經濟功能也隨之顯現出來。儀式音樂的經濟功能主要體現在兩方面:

其一,作為儀式中的重要組成部分,以整體的形式參與到旅游經濟活動中。根據筆者調查,目前在廣西少數民族地區,具有較高知名度并產生一定經濟效益的祭祀儀式已經非常多,幾乎所有的大型少數民族節慶型祭祀儀式,都已經成為當地發展旅游、提高經濟效益的重點內容,如:由祭祀壯族先祖布洛陀儀式發展而來的布洛陀民俗文化旅游節、壯族螞節,瑤族著祝節、盤王節,苗族跳坡節,彝族火把節,侗族的“祭薩歲”,仫佬族的“依飯節”,京族的“哈節”等等。每當某地有重大少數民族祭祀節慶活動,都會吸引大量的游客前往,其場面熱鬧非凡。

從一些實景圖片,我們也可以直觀地感受到少數民族祭祀儀式在旅游業發展中的重要作用,其經濟功能可見一斑。

圖4 廣西田陽縣敢壯山祭祀壯族始祖“布洛陀”的活動現場(韋克家攝)①圖片來源:嚴彬航《布洛陀祭祀大典在田陽隆重舉行》,載《右江日報》2011年4月11日,第1版,轉引自《右江日報》數字報。http://epaper.bsyjrb.cn/yjrb/html/2011-04/11/content_64712.htm

圖5 廣西融水苗族自治縣苗族跳坡節(陸櫻攝)

圖6 廣西巴馬瑤族自治縣著祝節②圖片來源:“非遺美食網”,截至2014年3月1日。http://www.ihgx.cn/index.php?theme=txtContent.html&typeid=423&aid=1107&reid=92

圖7 廣西防城港市京族“哈節”(陸櫻攝)

其二,從儀式中分離出來,作為原始形態或改編形態參與到旅游節開幕式晚會或其他演出項目中;或者作為單獨部分以圖片的形式參與旅游項目宣傳。

近年來,隨著廣西少數民族文化旅游市場的快速發展,各地政府都加大了對少數民族文化旅游業的財政投入,顯著提高對少數民族文化發掘、開發的重視程度。極具少數民族文化特色和有較高觀賞性的少數民族儀式音樂,成了眾多少數民族文化旅游節中的寵兒。如壯族祭祀儀式中的銅鼓表演,番瑤祭祀儀式中的猴鼓舞、長鼓舞,京族祭祀儀式中的獨弦琴等都被搬上了舞臺,甚至壯族的“補糧”儀式還被整體搬上了巴馬長壽文化旅游節開幕式晚會。

圖8 舞臺上的壯族師公表演(周樂攝)①圖片來源:陳澄《搶救布洛陀文化遺產演出晚會》,載“百色廣電網”,2010年4月23日。http://www.gxbstv.com/article/localnews/tianyang/201004/7763.html

廣西少數民族祭祀儀式的產生、發展與當地百姓的生存、生活有著密切的聯系。在傳統意義上,其功能主要與帶有神秘色彩的祈求百姓與村寨平安、祈求五谷豐登與家畜滿欄、求子、安撫亡靈、獲得超自然能力、獲取心理慰藉、娛神,以及社會控制、文化傳承等功能有關,這些功能的產生與其所在區域的自然環境和生產力發展水平息息相關,是人在自然環境等客觀條件的限制下,對人生存、生活、發展的本能思考的產物。但是隨著時代的發展,尤其是旅游業的發展,儀式音樂所產生的巨大經濟效益,使得人們對少數民族祭祀儀式及其音樂的功能有了新的詮釋。廣西少數民族祭祀儀式音樂,正在以另外一種方式,在提高人們的生活水平方面發揮著新的作用。

圖9 巴馬瑤族自治縣旅游宣傳圖片中的著祝節場景內容

圖10 廣西恭城瑤族自治縣第六屆瑤族盤王節長鼓舞表演(李志鵬攝)

同時,我們也必須要看到,隨著經濟功能的凸顯,為了適應旅游業發展的需要,儀式音樂的傳統面貌也在發生著重要的變化,如:女性開始大量參與到祭祀儀式當中;儀式音樂經常從儀式中分離出來作為純粹的娛樂搬上舞臺;儀式音樂被改編后作為新的藝術作品呈現在世人面前等等——這些在傳統的儀式中通常是被作為禁忌而不能隨意僭越的。但是,從另一個角度來看,儀式服務于人的生存、生活這一基本功能顯然沒有改變。

結 語

廣西少數民族祭祀儀式是一個種類繁多、功能多樣的體系,內容涉及人的基本生存資料的獲得、生命的健康與延續、族群的穩定、族群文化的延續與發展等等,與人們的生存與生活息息相關,且包羅萬象。

人類在應對惡劣環境、解答疑惑、解決問題方面有著極強的適應能力和創造力,這一點充分地體現在了儀式信仰和祭祀活動中。從廣西少數民族祭祀儀式來看,人們通過對“神”的創造及應用,幾乎“解決”了在生存、生活中所遇到的各種困難與疑惑——如通過“始祖神”解釋了創世與人的產生的問題,通過對“風雨雷電之神”的塑造解答了對自然現象的疑惑,通過“農作物神、山神、海神、動物神”解決了生存資料的獲得方面的疑惑……這在體現出人的適應力和創造力的同時,也體現出了人實用性的一面。

廣西少數民族祭祀儀式,作為在當地存在了幾千年的社會性群體活動,其存在、延續和發展與其功能的實用性、結構和表現方式的合理性有著重要的關系。如其中的“神”的功能的實用化與人格化現象、儀式的敘事性與擬態化特征以及對社會文化的重要控制功能等,無不體現著人對于儀式存在的合理性的理性化思考。這是人們在無法運用科學技術手段論證其實質的時代,對各種未知現象的本能的應對。人們通過將各種未知、不可控力量塑造成“神靈”的模式,將其人格化,以人與人之間溝通的方式為藍本,構建了人神之間的合理溝通模式,以此滿足人們答疑解惑、憧憬未來、祈求平安的心理訴求。

從傳統意義上講,音樂作為儀式的重要有機組成部分,和其他組成部分如經書、舞蹈、情節表演等一樣,都是以服務于儀式的最終目的而存在。從局內人的角度看,儀式音樂具有重要的“靈媒”、娛神等功能;從局外人的角度看,音樂語言的多義性特征,使其具有了重要的載體功能。在儀式中,音樂作為儀式執行藍本——經書的重要表現載體,以儀式歌曲的形式呈現出明顯的儀式敘事功能和對整體結構的控制功能;同時,由于音樂與經書結合為儀式歌曲后,經書所具有的“祈求百姓與村寨平安”、“祈求五谷豐登與家畜滿欄”、“求子”、“安撫亡靈”、“降妖除魔”的功能也融入了儀式歌曲中,因此儀式音樂尤其是儀式歌曲便具有了重要的“靈媒”功能;當音樂與舞蹈結合在一起時,音樂作為儀式執行者們進行情節表演時動作協調統一的重要控制信號,發揮著對某些儀式細節的控制功能;另外,當某些樂器以及旋律形態在眾多族群儀式中,以唯一性和代表性的方式出現時,便發揮著重要的族群識別功能。

從廣西少數民族祭祀儀式中神祇來源的多元化現象和儀式種類的多樣性與功能的多重性現象來看,廣西少數民族的先祖們就已經會以實用主義的原則、開放式的態度,與兄弟姊妹民族之間不斷進行著儀式文化的融合,不斷地通過特定的方式滿足著人們生存、生活的需求。而在今天,儀式及儀式音樂在廣西少數民族文化旅游大潮中,以更加開放的姿態和直接的方式實現著服務于百姓生存、生活的功能。

[1]梁庭望主編《壯族原生型民間宗教調查研究》,宗教文化出版社2009年版。

[2]蕭萬源、伍雄武、阿不都秀庫爾主編《中國少數民族哲學史》,安徽人民出版社1992年版。

[3][英]詹姆斯·喬治·弗雷澤著《金枝》,徐育新、汪培基、張澤石譯,大眾文藝出版社1998年版。

[4][英]愛德華·泰勒著《原始文化》,連樹聲譯,廣西師范大學出版社2005年版。

[5][法]列維-布留爾著《原始思維》,丁由譯,商務印書館1958年版。

[6]楊秀昭主編《中國少數民族宗教音樂研究·廣西卷》,宗教文化出版社2011年版。

[7]廖明君著《壯族生殖崇拜文化》,廣西人民出版社1994年版。

[8]郭于華主編《儀式與社會變遷導論》,社會科學文獻出版社2000年版。

[9]韋其麟著《壯族民間文學概觀》,廣西人民出版社1988年版。

[10]龔維英著《原始崇拜綱要》,中國民間文藝出版社1989年版。

[11]侯鈞生主編《西方社會學理論教程》,南開大學出版社2001年版。